Мирониевская церковь Егерского полка

Це́рковь во имя Свято́го великому́ченика Миро́ния (Миро́на) лейб-гва́рдии Е́герского полка́ — творение академика архитектуры Константина Тона, пятишатровый полковой храм, возвышавшийся до 1934 года на набережной Обводного канала Санкт-Петербурга и взорванный в годы гонений на Русскую Православную церковь в СССР[1].

| Православный храм | ||

| Церковь лейб-гвардии Егерского полка во имя Священномученика Мирона | ||

|---|---|---|

| Церковь Апостола Павла лейб-гвардии Егерского полка | ||

«…у нас в Петербурге...храмы отдельных военных частей являются одними из лучших в городе. Среди них как по красивому внешнему виду, так и по блестящему убранству внутри, бесспорно, едва ли не первое место принадлежит церкви лейб-гвардии Егерского полка, во имя св. мученика Мирона.» Священник о. Григорий Петров. 1896 г. | ||

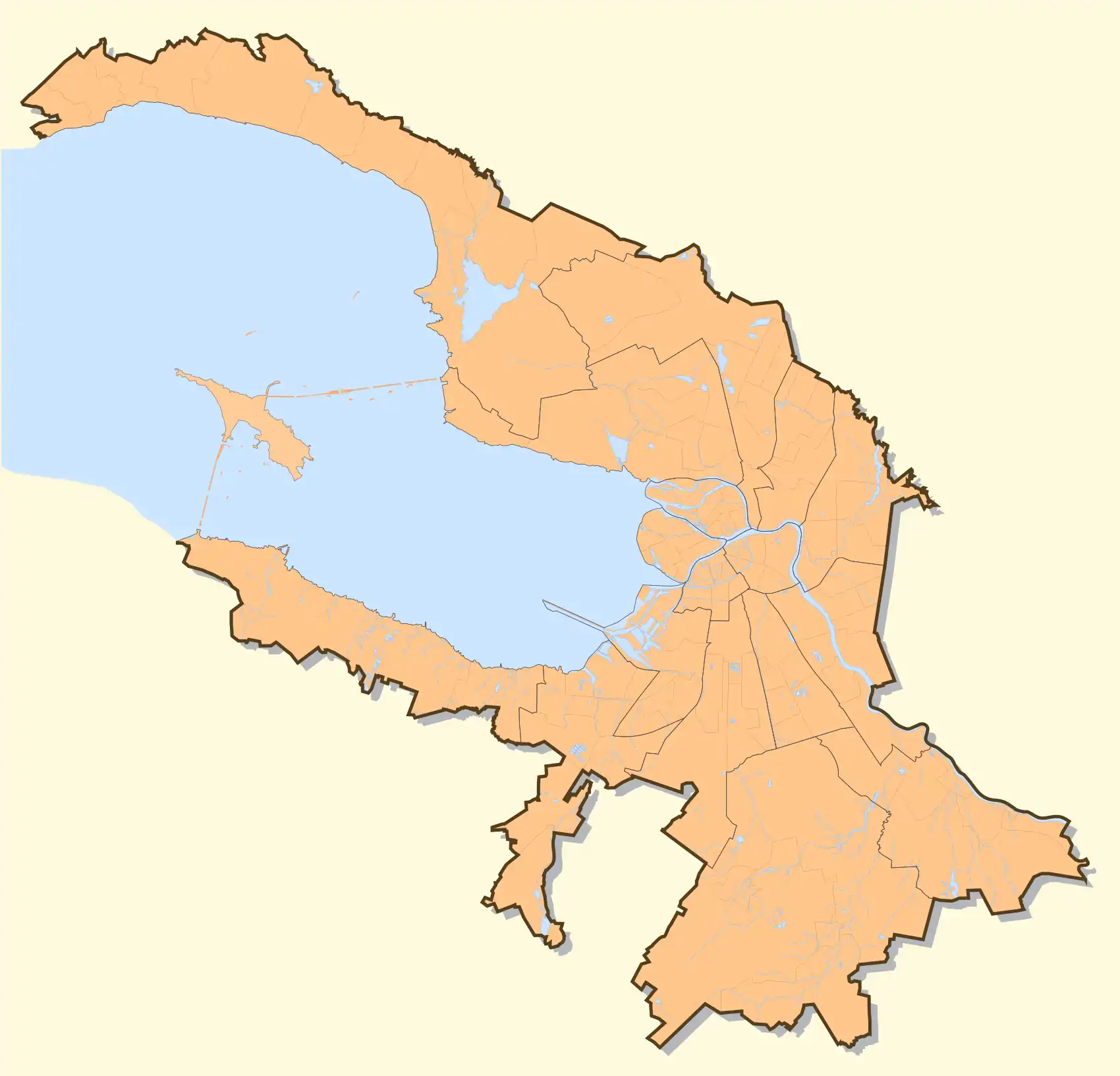

| 59°54′50″ с. ш. 30°19′59″ в. д. | ||

| Страна |

|

|

| Местоположение | Санкт-Петербург, площадка перед зданием на наб. Обводного канала, 99 | |

| Конфессия | Православие | |

| Епархия | Санкт-Петербургская | |

| Архитектурный стиль | Русско-византийский | |

| Автор проекта | К. А. Тон | |

| Архитектор |

К. А. Тон, Г. Х. Штегеман |

|

| Основатель | Император Николай I | |

| Дата основания | 29 июня 1850 | |

| Строительство | 1850—1855 годы | |

| Основные даты | ||

| Приделы |

Северный — Св. великомученика Мирона, южный — благоверного князя Александра Невского |

|

| Статус |

|

|

| Состояние |

Разрушена в 1934; сохранилось воинское захоронение (не обозначено на местности) |

|

|

|

||

Одновременно храм является уничтоженным воинским захоронением времён Первой мировой войны, одним из немногих, находившимся в культурно-исторической части Санкт-Петербурга[2].

Подлежала восстановлению на своём историческом месте в соответствии с планами КГИОП Санкт-Петербурга[3]. Распоряжение о признании церкви рекомендуемой к воссозданию было отменено.

Строительство храма

Предыстория

- 29 марта 1806 года после Аустерлицкого сражения в те годы ещё Лейб-гвардии Егерский батальон вернулся в Петербург. Уже 10 мая он был развёрнут в двухбатальонный полк. Тогда же в здании казарм полка на Звенигородской ул. (позже получившее название «Староегерские казармы»[4]) была освящена первая полковая церковь с походным иконостасом во имя святых Константина и Елены[5].

- 17 августа 1813 года Лейб-гвардии Егерский полк особо отличился в сражении под Кульмом. По случайному стечению обстоятельств эта дата оказалась днём памяти греческого пресвитера из Ахаии св. великомученика Мирония[6]. За Кульмский бой, обессмертивший славу гвардейских егерей, полку, уже имевшему Георгиевское знамя за кампанию 1812 года, были пожалованы серебряные Георгиевские трубы к этому знамени с надписью «За отличие, оказанное в сражении при Кульме 17-го августа 1813 г.» Высочайший рескрипт императора Александра I был подписан 26 августа 1813 года[7].

- 20 мая 1817 года на втором этаже северного крыла «новых казарм» Лейб-егерского полка на Рузовской улице[8], была освящена новая церковь во имя св. великомученика Мирония, оборудованная по проекту архитекторов Ф. Демерцова и А. Штауберта.

- Через 22 года после Кульмской битвы, 17 августа 1835 года в присутствии императора Николая I на месте сражения императором Австрийским Францем был заложен памятник. Тогда, на Кульмском поле «… памятуя, что наиболее отличился здесь Л-гв. Егерский полк, Государь Николай I повелел, чтобы полковой праздник этого полка перенесён был на этот день, когда празднуется память Св. Великомученника Мирония»[7].

Выбор места и закладка каменного храма

Спустя несколько лет произошло событие, ставшее одной из полковых преданий:

...Старожилы нашего прихода упорно рассказывают следующую легенду, побудившую Императора Николая I выбрать означенное место для построения храма. В конце 40-х годов Государь делал смотр полку и приказал выстроиться последнему, для встречи, на Рузовской улице. В назначенный день полк выстроился и ждал прибытия Государя. Встречать вышло и полковое духовенство, с крестом и водою, ожидавшее Его на месте нынешней церкви. По приезде, Государь подошёл к нашему священнику, желая приложиться к кресту. В страхе следя за приближением Государя, священник выпустил крест из рук и он упал к ногам Царя… Император поднял его, поцеловал и сказал: «это знамение свыше, здесь должен быть храм».[7]

Переписка о строительстве церкви началась незадолго до Венгерской кампании (1848—1849). Строительство было поручено придворному архитектору К. А. Тону. 15 марта 1849 года император Николай I утвердил проект. На новый храм предписано было использовать все церковные средства полка, которых набралось всего 6098 рублей. В соответствии же со сметой К. А. Тона требовалось 150 000 рублей. Недостающая сумма (96 % от необходимой) по Высочайшему повелению была получена из кабинета Высочайшего Двора.

Весной 1850 года началась заготовка материалов. К середине июня все приготовления были окончены. По решению Николая I закладка храма была назначена на 29 июня 1850 года на набережной Обводного канала между Рузовской ул. и Введенским каналом на месте, ранее выбранном Государем.

Из Красного Села, где по давней традиции летом находились Войска гвардии, предписано было прибыть командиру полка, всем штаб- и обер-офицерам, 16-ти фельдфебелям, 10-ти унтер-офицерам и 36-ти рядовым. На церемонии присутствовали Государь, великие князья, генералитет. Молебен и освещение места совершил митрополит Никанор. Государь лично положил первый камень, после чего его примеру последовали все присутствующие[7].

Строительство и освящение храма

- Строительство храма велось под общим руководством К. А. Тона при непосредственном повседневном участии его помощника архитектора Г. Х. Штегемана[9][10]

- Большинство образов были выполнены живописцами М. И. Скотти и П. С. Титовым[11]. Роспись интерьеров исполнили А. Т. Марков, П. М. Шамшин и Ф. С. Завьялов. По эскизам М. И. Скотти и самого К. А. Тона трехъярусный главный иконостас был вырезан из дерева и позолочен охтинским мастером столярных, золотобойных и позолотных дел Е. Скворцовым. Уже полностью готовый к установке иконостас из-за несчастного случая сгорел и повторно был сделан Е. Скворцовым бесплатно[7].

- Убранство храма отличалось богатством. Ко дню освящения император Александр II пожаловал церкви ковчег и сосуды из серебра. Стены были украшены полковыми знамёнами и золочеными плитами с именами павших офицеров. В специальных витринах были выставлены мундиры августейших шефов, а также модель памятника в Кульме.

- В день полкового праздника 17 августа 1855 года согласно воле Государя новая трехпридельная церковь была освящена во имя св. апостола Павла протопресвитером, обер-священником Главного штаба, гвардейского и гренадерского корпусов В. Б. Бажановым. Присутствовали император Александра II, штаб и обер-офицеры Лейб-гвардии Егерского резервного полка, фельдфебели всех рот, по два унтер-офицера и по пяти рядовых от каждой роты, а также все те, кто был при закладке храма. Главный престол в память основателя Лейб-егерского батальона императора Павла I был освящён во имя апостола Павла, правый придел — во имя благоверного князя Александра Невского, святого покровителя нового императора Александра II, левый придел — во имя св. великомученика Мирония, святого покровителя полка.

- Весь период с 1855 по 1870 гг. пока Лейб-гвардии Егерский полк назывался Гатчинским резервным полком, храм носил имя апостола Павла. Лишь с возвращением полку своего исконного имени церковь окончательно стала именоваться Мирониевской (во имя Св. великомученика Мирония)[5].

Реконструкции[12]

- 21 ноября 1889 года в подвале церкви под алтарём в память о спасении императорской семьи при крушении поезда в Борках была освящена Никольская часовня, построенная по инициативе ктитора церкви С. И. Кутепова.

- В 1891—1895 гг. к столетнему юбилею полка архитектором В. Ф. Харламовым была проведена реставрация храма. Тогда же живописец И. С. Галкин написал несколько больших образов, которые разместились у порфировых колонн в богатых золоченых киотах, выполненных в мастерской П. С. Абросимова. На мебельной фабрике Ф. Мельцера была сделана новая кафедра.

- В 1893 году престол был обложен мрамором, а главный украшен серебряными рельефами. Из бронзы и серебра по эскизу архитектора Н. В. Набокова и модели скульптора Р. Р. Баха ювелир А. Соколов выполнил гробницу для плащаницы.

- В 1906 году производился новый реставрационный ремонт храма. По эскизу архитектора Е. А. Евсеева были сделаны бронзовые двери.

Описание

Церковь была выполнена в русско-византийском стиле и вмещала 3000 человек. Внешне храм напоминал Благовещенскую церковь конного полка. Конструктивно-планировочный замысел состоял в усложненном сочетании крестово-купольного и базиликального типов церковного сооружения. Храм был увенчан пятью шатрами. Центральный неф был выше и шире боковых. С запада к высокому основному четверику храма примыкали трапезная и многоярусная колокольня. Именно колокольня, завершённая шатром и имевшая высоту в 70 метров стала главным отличием Мирониевской церкви от Благовещенской. Внешне, в соответствии со своим «военным» предназначением выглядевшая весьма скупо, церковь являлась архитектурной доминантой в южной части столицы.

Приход и причт

| Клир храма | |

|---|---|

| Даты | Персона |

| Настоятели | |

| … — 26 мая [7 июня] 1811 | протоиерей Василий Гаврилович Чертков (1741—1811) |

| 29 августа [10 сентября] 1811 — 11 [23] октября 1821 | иерей Иоанн Иванович Иванов (…—1821) |

| 11 [23] октября 1821 — 7 [19] сентября 1823 | протоиерей Феодор Дмитриевич Раевский (… — после 1828) |

| 22 марта [3 апреля]} — 25 октября [6 ноября] 1824 | протоиерей Василий Григорьевич Ростовецкий (…—1824) |

| 25 октября [6 ноября] 1824} — 24 марта [5 апреля] 1828 | иерей Иаков Гаврилович Корчак-Чепурковский |

| 24 марта [5 апреля] 1828 — 1 [13] февраля 1829 | протоиерей Иоанн Семёнович Устинов (священник в храме с 1827) |

| 12 [24] июля 1829 — 12 [24] марта 1835 | протоиерей Василий Иванович Моисеев (…—1841; возможно, при полку был и в 1806 году; награждён за кампанию 1812 года орденом Святой Анны 2-й степени[13]) |

| 12 [24] марта 1835 — 17 [29] июня 1844 | протоиерей Иоанн Никитич Пельгорский (1799—1848, священник в храме с 20 сентября [2 октября] 1830}) |

| 17 [29] июня 1844 — 22 августа [3 сентября] 1850 | иерей Александр Александрович Благовещенский (1810—1850) |

| 7 [19] сентября 1850 — 3 [15] сентября 1873 | протоиерей Константин Андреевич Петров (…—1873) |

| 3 [15] сентября 1873 — 24 июля [5 августа] 1882 | протоиерей Павел Илларионович Фаворский (1818—1889; служил в храме с 22 августа [3 сентября] 1873) |

| 24 июля [5 августа] 1882 — 28 сентября [10 октября] 1890 | протоиерей Виктор Андреевич Громов (…—1890; служил в храме с 17 [29] июля 1882) |

| 29 сентября [11 октября] 1890 — 15 [27] января 1898 | протоиерей Капитон Иванович Добровольский (1841—1909) |

| 15 [27] января 1898 — 1899 | протоиерей Михаил Николаевич Лебедев (1843—1904) |

| 1899—1911 | протоиерей Николай Васильевич Сахаров (1859 — после 1924; впоследствии обновленческий епископ) |

| 1911 — август 1914 | протоиерей Феодор Михайлович Ласкеев (1861 — после 1934) |

| август 1914—1922 | протоиерей Всеволод Николаевич Окунев (1870—1937[14]) |

| 1922—1927 | не установлено |

| 1927—1930 | иерей Иоанн Иванович Чернышёв (1865 — после 1935) |

| Прочие священники | |

| 1828 — … | протоиерей Николай Пугальский |

| … — 1831 | иерей Николай Норовский |

| 1831—1832 | иерей Александр Зиновьевский |

| 24 ноября [6 декабря] 1891 — 25 августа [6 сентября] 1893 | иерей Григорий Спиридонович Петров (1866—1925) |

| 1906 | иерей Стефан Васильевич Щербаковский (1874—1918, прикомандирован на время обучения в СПбДА) |

| 1911—1916 | протоиерей Михаил Капитонович Добровольский (участник Белого движения в России) |

| 1911—1912 | иерей Иосиф Антонович Чепик (прикомандирован на время обучения в СПбДА) |

| Диаконы (штатная должность утверждена в 1857 году) | |

| 22 февраля [6 марта] 1857 — 1860 | диакон Василий Васильевич Исполатовский (…—1860) |

| 5 [17] февраля 1861 — 1896 | диакон Александр Константинович Петров (…—1896) |

| 1899 — после 1921 | протодиакон Николай Александрович Сперанский (1879—…) |

| 1921 | диакон Афанасий Парменский |

| Псаломщики (сверх штата) | |

| 1902—1910 | Иоанн Таранков |

| 1910 | Николай Сахаров |

| 1912—1915 | диакон Николай Николаевич Георгиевский (прикомандирован) |

| Ктиторы | |

| январь 1885 — 31 октября [12 ноября] 1899 | полковник Сергей Иванович Кутепов (1853—1905)[15]. |

| 1900—1904 | поручик Василий Андреевич Шевелёв[16][17]. |

| 1904—1917 | полковник Николай Валентинович Сиверс (1879—1934?))[18] |

| 1909—1916 | капитан Владимир Сергеевич Кутепов (1884—1938)[19][20] |

К Мирониевскому храму Лейб-гвардии Егерского полка были приписаны две церкви[12]:

- Церковь Ильи Пророка Учебного воздухоплавательного парка[21], уничтоженная в период с 1923 по 1926 гг.

- Церковь св. Александра Невского на Преображенском военном кладбище (ныне Покровская старообрядческая церковь) — единственное из сохранившихся культовых учреждений, имевших отношение к Лейб-гвардии Егерскому полку.

… и три часовни[12] (помимо Никольской в подвальной части храма):

- Часовня у полотна железной дороги;

- Деревянная часовня на противоположном берегу Обводного канала;

- Часовня (Никольская) на территории Главного газового завода Общества столичного освещения[22].

Склеп героев Первой мировой войны

Осенью 1914 года, почти сразу после начала Первой мировой войны, было принято решение о строительстве в подвальной части церкви, вблизи от расположенной там Никольской часовни склепа для офицеров полка, погибших в сражениях Великой войны. Строительство склепа, осуществлённое по проекту архитектора Е. Н. Грушевского, было завершено к концу 1914 года. Предполагалось, что после окончания войны и закрытия склепа для новых захоронений, он будет отделан итальянским мрамором.

Правда, одно захоронение в храме св. Мирония существовало ещё до строительства склепа. В первых числах апреля 1891 года, в те самые дни, когда империя пребывала в скорби по убиенному ровно десятью годами раньше самодержцу Александру Николаевичу, здесь под спудом церкви был погребён старейший лейб-егерь, генерал от инфантерии П. А. Степанов. Такая честь праху генерала была оказана за то, что в 1874 году ему удалось найти часть знамени 2-го батальона.

Долгое время считалось, что в 1828 году во время Русско-турецкой войны в бою у болгарского селения Гаджи-Гассан-Лар[23] знамя было захвачено турками. Только П. А. Степанов, участвовавший в том сражении в составе 1-го батальона, всегда сомневался в этом. От видевших это нижних чинов он знал, что три офицера: капитан П. Б. Кромин, поручик Н. А. Сабанин и подпоручик И. В. Скванчи, оказавшись в безвыходном положении, разрезали знамя батальона на три части и спрятали их на себе. Капитан П. Б. Кромин и подпоручик И. В. Скванчи почти тут же были убиты, а раненый поручик Н. А. Сабанин оказался в плену.

Вернувшись после окончания войны на родину, Н. А. Сабанин вскоре вышел в отставку, поселился вдали от Петербурга (где-то в глуши Симбирской губернии) и никогда не вспоминал о знамени. В переписке с П. А. Степановым он отрицал, что треть полотнища находится у него. Только в 1875 году, после смерти Н. А. Сабанина, настойчивость П. А. Степанова увенчалась успехом. Он получил эту реликвию от вдовы усопшего отставного офицера, которая, как оказалось, этим поступком исполнила волю мужа. Так, спустя 47 лет генерал П. А. Степанов восстановил честь 2-го батальона и всего полка. Приказ о возвращении полку его старого знамени был подписан Государем 17 августа 1875 года[7]. Александр II собственноручно положил его в церкви в заранее приготовленную витрину.

Что касается склепа, то с 1915 по 1917 гг. в нём находили свое упокоение лишь те погибшие офицеры, тела которых были доставлены в Петроград, а их близкие не возражали против захоронения покойных в храме. Почти век спустя военным историком Ю. И. Балабановым[24] были установлены имена 29-ти офицеров, погребённых в склепе церкви св. Мирония[2], хотя по имеющимся сведениям их было 34[25]. Чин погребения совершали протоиереи М. К. Добровольский и В. Н. Окунев вместе с протодиаконом Н. А. Сперанским.

Из воспоминаний Б. Л. Кербера (в 1916 году ему было девять лет):

...Помню, что как будто в 1916 г. был убит Женя Гарф, наш двоюродный брат. Он пал смертью героя во время очередной атаки наших войск на немецкие позиции. Его тело было привезено в Петроград и в церкви Егерского полка состоялось торжественно-траурное богослужение. Пожалуй, в первый раз я почувствовал необыкновенную силу музыки. Траурные марши из произведений Шопена, Бетховена, исполняемые первоклассным оркестром духовых инструментов вызывали мурашки на коже. Пожалуй, впервые я почувствовал и всю трагедию смерти.[26]

Список Ю. И. Балабанова офицеров Лейб-гвардии Егерского полка, погибших на полях Первой мировой войны и похороненных в склепе храма св. Мирония:

- Штабс-капитан Евреинов Николай Николаевич[27]. Убит в наступательных боях на Люблинском направлении (Польша) в районе деревень Зарашув (Zaraszow) — Уршулин (Urszulin) 26.08.1914 г. Перезахоронен в склеп 9.04.1915 г.

- Подпоручик Дзюбандовский Николай Петрович[28]. Окончил Александровское военное училище 6.08.1912. Переведен из 88-го Петровского полка. Убит в наступательных боях на Люблинском направлении (Польша) в районе деревень Зарашув (Zaraszow) — Уршулин (Urszulin) 26.08.1914 г.[29] Первоначально был похоронен на Митрофаниевском кладбище 2.11.1914 г. Перезахоронен в склеп 9.04.1915 г.

- Штабс-капитан Светозаров Николай Николаевич[30]. Выпускник Пажеского корпуса 1905 г. Тяжело ранен в наступательных боях на Люблинском направлении (Польша) в районе деревень Зарашув (Zaraszow) — Уршулин (Urszulin) 26.08.1914 г. Скончался от ран 2.09.1914 г. Первоначально был погребен в Петрограде на кладбище Новодевичьего монастыря 12.09.1914 г. Перезахоронен в склеп 9.04.1915 г.

- Подпоручик князь Друцкой 2-й Даниил Александрович[31]. Окончил Павловское военное училище в 1913 г. Убит в бою у деревни Поремба-Дзержна (Poremba Dzierzna) 5.11.1914 г. в наступательных боях на Краков (Польша). Погребен в склепе 5.12.1914 г.

- Подпоручик князь Оболенский 3-й Вадим Иванович[32]. В 1913 г. окончил Павловское военное училище и был выпущен подпоручиком в 145-й пехотный Новочеркасский полк. С началом войны переведен Л-Гв. Егерский полк. Смертельно ранен во время разведки у деревни Скала (Skala) в наступательных боях на Краков (Польша). Скончался ночью 8.11.1914 г. в доме лесника. Погребен в склепе 5.12.1914 г.

- Капитан князь Кугушев Иван Иванович[33]. Командир 4-й роты. Выпускник Павловского военного училища 1897 г. Отличился в делах против неприятеля. Погиб у деревни Скала (Skala) в наступательных боях на Краков (Польша) 7.11.1914 г. Погребен в склепе 5.12.1914 г.

- Подпоручик Мартос Георгий Александрович[34]. Окончил Александровское военное училище в 1910 г. Убит у деревень Поремба-Дзержна (Poremba Dzierzna) — Вольбром (Wolbrom) 11.11.1914 г. в оборонительных боях под Краковом (Польша). Погребен в склепе 5.12.1914 г.

- Поручик фон Бооль Михаил Николаевич[35]. Окончил Александровское военное училище в 1910 г. Убит в бою у деревни Кобылин (Kobylin) 7.02.1915 г. во время оборонительных боёв под Ломжой (Польша). Погребен в склепе 14.02.1915 г.

- Полковник Кукель Михаил Иванович[36]. Командир 10-й роты. Выпускник Пажеского корпуса 1901 г. Участник Русско-японской войны, отличился в делах против неприятеля. Убит в бою у деревни Сулошово 19.02.1915 г. во время позиционных боёв под Ломжой (Польша). Погребен в склепе 3.03.1915 г.

- Подпоручик Скопинский фон Штрик Виктор Александрович[37]. Выпускник Пажеского корпуса 1.10.1914 г. Убит в бою у деревни Высокое-Мале (Wysokie Male) 19.02.1915 г. во время позиционных боёв под Ломжой (Польша). Погребен в склепе 3.03.1915 г.

- Подпоручик Потулов 1-й Константин Александрович[38]. Смертельно ранен у деревни Высокое-Мале (Wysokie Male) в феврале 1915 г. во время позиционных боёв под Ломжой (Польша). Умер от ран 20.02.1915 г. Погребен в склепе 3.03.1915 г.

- Подпоручик Кречетович Николай Александрович[39]. Смертельно ранен у деревни Высокое-Мале (Wysokie Male) в феврале 1915 г. во время позиционных боёв под Ломжой (Польша). Умер от ран 25.02.1915 г. Погребен в склепе 3.03.1915 г. (фамилия читается на фото склепа).

- Капитан Воронцов Павел Васильевич[40]. В 1902 г. окончил Московское военное училище. Кавалер ордена Св. Георгия 4 ст. и Георгиевского оружия. Смертельно ранен у деревни Высокое-Мале (Wysokie Male) в марте 1915 г. во время позиционных боёв под Ломжой (Польша). Умер от ран 10.05.1915 г. Погребен в склепе 17.05.1915 г.

- Поручик князь Оболенский 1-й Борис Иванович[41]. Кавалер ордена Св. Георгия 4 ст. Убит в бою в колонии Остров-Крупский (Ostrow Krupski) у деревни Крупе (Krupe) 15.07.1915 г. во время боёв под Хельмом (Chelm) (Польша). Погребен в склепе 26.07.1915 г.[42] (фамилия читается на фото склепа).

- Поручик Мазаракий Вячеслав Викторович[43]. В 1908 г. окончил Павловское военное училище и был выпущен подпоручиком в Л-Гв. Егерский полк. Убит в бою у деревни Крупе (Krupe) 17.07.1915 г. во время боёв под Хельмом (Chelm) (Польша)[44]. Погребен в склепе 26.07.1915 г.[42]

- Штабс-капитан Штернберг Сергей Эмильевич[45]. окончил Павловское военное училище в 1907 г. Убит у Гудулинских высот (Guduline) 30.08.1915 г. в оборонительных боях на подступах к Вильно (Литва) Погребен в склепе 6.09.1915 г. (фамилия читается на фото склепа).

- Подпоручик Завадский Борис Евгеньевич[46]. После кадетского корпуса учился в Павловском, затем Александровском военных училищах. Выпущен в 179 Усть-Двинский полк в 1913 году. с началом войны переведен в Л-Гв. Егерский полк. Убит в бою у деревни Райместо 15.07.1916 г. в ходе Ковелельского наступления на реке Стоход (Волынь). Погребен в склепе 27.07.1916 г.

- Штабс-капитан Алексеев 2-й Павел Владимирович[47]. Выпускник Александровского кадетского корпуса и Павловского военного училища. Убит в районе деревень Свинюхи-Корытницы 1.09.1916 г.[48] во время подготовки к заключительному этапу Брусиловского прорыва — наступлению на Владимир-Волынский (Волынь). Погребен в склепе 13.09.1916 г.[49]

- Штабс-капитан Супрунов Георгий Михайлович[50]. Убит в районе деревень Свинюхи-Корытницы 1.09.1916 г.[48] во время подготовки к заключительному этапу Брусиловского прорыва — наступлению на Владимир-Волынский (Волынь). Погребен в склепе 13.09.1916 г.[49]

- Штабс-капитан Тиханович Андрей Петрович[51]. Окончил Павловское военное училище в 1907 г. Убит в бою у деревень Свинюхи-Корытницы 3.09.1916 г.[48] во время заключительного этапа Брусиловского прорыва — наступления на Владимир-Волынский (Волынь). Выписка из донесения: «Выяснено, что штабс-капитан Тихонович во время атаки убит у вражеских окопов и тело его вынесено». Погребен в склепе 13.09.1916 г.

- Штабс-капитан фон Гарф Евгений Евгеньевич[52]. Выпускник Пажеского корпуса 1.10.1914 г. Убит в бою у деревень Свинюхи-Корытницы 3.09.1916 г.[48] во время заключительного этапа Брусиловского прорыва — наступления на Владимир-Волынский (Волынь). Выписка из донесения: «Сражён пулей в момент, когда поднял роту в атаку». Погребен в склепе 13.09.1916 г.

- Подпоручик Князев Святослав (Вячеслав) Валерьянович[53]. Убит в бою у деревень Свинюхи-Корытницы 3.09.1916 г.[48] во время заключительного этапа Брусиловского прорыва — наступления на Владимир-Волынский (Волынь). Выписка из донесения: «Вечером 4 сентября егеря 9-й роты разыскали тело подпоручика Князева. Он был найден вблизи германских окопов мертвым. Рядом с ним лежала винтовка, с которой он ходил в атаку, а также вынутый из кобуры револьвер, патроны которого оказались все расстрелянными. Кроме огнестрельных ран в плечо и ногу, у него найдена резанная рана в животе, заставляющая предположить добитие его германцами». Погребен в склепе 15.09.1916 г.

- Подпоручик Ниротморцев Михаил Юрьевич[54]. Студентом Московского университета в 1914 г. вступил в Л-Гв. Егерский полк охотником. Смертельно ранен в живот в бою у деревень Свинюхи-Корытницы 3.09.1916 г.[48] во время заключительного этапа Брусиловского прорыва — наступления на Владимир-Волынский (Волынь). Умер от ран 4.09.1916 г. Согласно донесению перед смертью успел произнести: «Я счастлив, что служил в Лейб-гвардии Егерском полку и умираю с мыслью о моей матери». Погребен в склепе 15.09.1916 г.

- Поручик Шолковский Михаил Дмитриевич[55]. Выпускник училища Правоведения 76-го выпуска и Пажеского корпуса 1.10.1914 г. Убит в бою у деревень Свинюхи-Корытницы 7.09.1916 г[56]. во время заключительного этапа Брусиловского прорыва — наступления на Владимир-Волынский (Волынь). Погребен в склепе 15.09.1916 г. Посмертно награждён орденом Св. Георгия 4 ст[57].

- Штабс-капитан Потулов 2-й Александр Александрович[58]. Род. 1894 г. Убит в бою 23.06.1917 г. в районе Проскуров (Хмельницкий) — Каменец-Подольский (Украина) во время июньского наступления Керенского. Погребён в склепе 1.07.1917 г.[59]

- Поручик Бутчик 2-й Николай Владимирович[60]. Выпускник Пажеского корпуса (1.02.1916 г.). Убит в бою 23.06.1917 г. в районе Проскуров (Хмельницкий) — Каменец-Подольский (Украина) во время июньского наступления Керенского. Погребён в склепе 4.07.1917 г.[61]

Нет точных данных, но, возможно, в склепе были также похоронены:

- Поручик Ломиковский Сергей Иванович[62]. Выпускник Пажеского корпуса (1.02.1916 г.). Убит в бою 28.06.1917 г. в районе Проскуров (Хмельницкий) — Каменец-Подольский (Украина) во время июньского наступления Керенского.

- Прапорщик Приходько Павел Григорьевич[63]. Убит в бою 28.06.1917 г. в районе Проскуров (Хмельницкий) — Каменец-Подольский (Украина) во время июньского наступления Керенского.

- Подпоручик Малков-Панин Константин Васильевич[64]. Числился по гв. Саперному батальону. Награждён Георгиевским оружием. Погиб 28.06.1917 г. в составе ударного батальона Егерского полка в бою в районе Проскуров (Хмельницкий) — Каменец-Подольский (Украина) во время июньского наступления Керенского.

Примечания:

- Из числа перечисленных первые три офицера в списке погибли в 1914 году, ещё до завершения оборудования склепа. Их останки были перезахоронены сюда по воле близких.

- Наиболее массовые погребения состоялись в 1916 году. Тогда в склепе было похоронено не менее восьми офицеров (№ 17-24) Все он погибли в Галиции в период с июля по сентябрь в ходе кровопролитных боёв на завершающем этапе Брусиловского прорыва[65].

- В склепе храма св. Мирония упокоены не только офицеры православного вероисповедания, но и представители лютеранской церкви.

Лица офицеров, похороненных в склепе:

Штабс-капитан

Штабс-капитан

Н. Н. Евреинов Подпоручик

Подпоручик

Н. П. Дзюбандовский Штабс-капитан

Штабс-капитан

Н. Н. Светозаров Подпоручик князь

Подпоручик князь

Д. А. Друцкой Подпоручик князь

Подпоручик князь

В. И. Оболенский Капитан князь

Капитан князь

И. И. Кугушев

Подпоручик

Подпоручик

Г. А. Мартос Поручик

Поручик

М. Н. фон Бооль Штабс-кап. П.В. Алексеев

Штабс-кап. П.В. Алексеев

и капитан М. И. Кукель Подпоручик В. А.

Подпоручик В. А.

Скопинский фон Штрик Подпоручик

Подпоручик

К. А. Потулов Подпоручик

Подпоручик

Н. А. Кречетович

Капитан

Капитан

П. В. Воронцов Поручик князь

Поручик князь

Б. И. Оболенский Поручик

Поручик

В. В. Мазаракий Штабс-капитан

Штабс-капитан

Е. Е. фон Гарф Подпоручик

Подпоручик

С. В. Князев Подпоручик

Подпоручик

М. Ю Ниротморцев

Снос и современность

В 1930 году (решение президиума Ленсовета от 6 января 1930 г.[12]) здание храма было закрыто и использовалось как хранилище, хотя в списке действующих церквей Ленинграда она не упоминалась уже в 1924 году[66]. Возможно, это было обусловлено тем, что после подписания большевиками Брестского мира старая Императорская армия, а вместе с ней Лейб-гвардии Егерский и Лейб-гвардии резервный Егерский полки оказались распущенными. При этом Мирониевская церковь фактически лишилась своего прихода. В 1934 году храм был снесён.

Вместе с храмом был разрушен и засыпан склеп с героями Первой мировой войны. К этому времени те немногие бывшие офицеры и чиновники Лейб-егерского полка, кто ещё проживал в Ленинграде, были арестованы и в 1931 году расстреляны по известному «Гвардейскому делу». Их оказалось 27 человек[67]. Организовать перезахоронение останков офицеров из подлежащего уничтожению склепа было некому. Лишь родственники подпоручика Н. Н. Дзюбандовского, да князей братьев Оболенских, прознав о скором разрушении храма, перезахоронили прах своих близких на Волковском православном кладбище.

Долгое время на месте Мирониевского храма был пустырь. С 1990-х годов в двух временных строениях здесь находились предприятие по шиномонтажу и автомойка[68]. В апреле 2010 года при проведении земляных работ на поверхность была извлечена каменная глыба (кусок отполированного розового камня) объёмом в 3 м³[69]. Предположительно, этот камень являлся частью одной из внутренних колонн храма и был сохранён усилиями «Санкт-Петербургского Митрофаниевского Союза». По свидетельству очевидцев, тогда же в вырытой траншее среди битого кирпича были обнаружены фрагменты человеческих костей, которые после завершения работ остались на месте.

Остатки одного из ярких образцов культового зодчества середины XIX в. взяты на государственный учёт в качестве выявленного объекта, представляющего историческую, научную, художественную ценность[70]. В Распоряжении КГИОП Санкт-Петербурга от 21.08.2007 № 10-4 содержится рекомендация восстановления храма[3] (продублировано в приложении 1 приложения 7 /Режим использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга/ к Постановлению Правительства СПб от 21.06.2016 № 524 /О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга/). В настоящее время предметом охраны являются территория, остатки стен подвальных помещений и фундамент. Археологические изыскания до настоящего времени не производились[71]. К 2016 году все временные строения на охраняемой территории были снесены.

Примечания

- Гонения на Русскую Православную Церковь в СССР

- Некрополь России: список захороненных в склепе Мирониевской церкви

- Распоряжение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2007 № 10-4: Глава 2. Исторически ценные градоформирующие объекты в зонах охраны объектов культурного наследия исторически сложившихся районов (пункт 2.1.2).

- Казармы Лейб-гвардии Егерского батальона (Староегерские)

- Церковь во имя св. великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка

- Краткое житие священномученика Мирона Кизического

- История Лейб-гвардии Егерского полка за сто лет 1796-1896 / Составлено по архивным документам и другим источникам офицерами Л-гв. Егерского полка. — СПб.: тип. Тренке и Фюсно, 1896. — Т. 1. — с. 137, 139, 302, 323, 370 с.

- Казармы Лейб-гвардии Егерского полка (Новоегерские)

- Штегеман, Генрих Христианович

- Обводный канал / Авторский маршрут Валентины Лелиной

- Титов, Пётр Савельич

- Священномученика Мирона храм / Санкт-Петербургские епархиальные ведомости

- 1812. Русская пехота в бою Архивная копия от 22 августа 2016 на Wayback Machine.

- Жертвы политического террора в СССР

- Весь Петербург на 1899 г.

- Весь Петербург на 1900 г

- Весь Петербург на 1904 г.

- Весь Петербург на 1909 г.

- Владимир Сергеевич Кутепов.

- Весь Петроград на 1916 г.

- Церковь во имя св. пророка Илии при Офицерской воздухоплавательной школе

- Газовый завод Общества столичного освещения

- Гаджи-Гасан-Лар

- Памяти героев Великой войны / Санкт-Петербургские ведомости № 213 от 11.11.2011 (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 августа 2016. Архивировано 22 августа 2016 года.

- Лейб-гвардии Егерский полк

- Копытов Г. А. Керберы. Фамильный код. XIV—XXI вв. книга вторая // изд. «Петербург — XXI век». 2013, — с. 172

- Н. Н. Евреинов / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Н. П. Дзюбандовский / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Разведчик № 1246, 16.09.1914, С. 627

- Н. Н. Светозаров / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Д. А. Друцкой / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- князь В. И. Оболенский / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- князь И. И. Кугушев / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Г. А. Мартос / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- фон М. Н. Бооль / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- М. И. Кукель / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- В. А. Скопинский фон Штрик / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- К. А. Потулов / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Н. А. Кречетович / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- П. В. Воронцов / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- князь Б. И. Оболенский / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- В метрической книге указано, что погребён 27.07.1915 г. (ЦГИА СПб. Ф.19. Оп.128. Д.1768. Л.198.).

- В. В. Мазаракий / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Разведчик № 1296, 8.09.1915, С. 577

- С. Э. Штернберг / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Б. Е. Завадский / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- П. В. Алексеев / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Разведчик № 1370, 7.02.1917, С. 94

- В метрической книге указано, что погребён 11.09.1916 г. (ЦГИА СПб. Ф.19. Оп.128. Д.1800. Л.266.).

- Г. М. Супрунов / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- А. П. Тиханович / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Е. Е. фон Гарф / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- С. В. Князев / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- М. Ю. Ниротморцев / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- М. Д. Шолковский / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Разведчик № 1373, 28.02.1917, С. 142

- Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты

- А. А. Потулов / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- ЦГИА СПб. Ф.19. Оп.128. Д.1906. Л.303.

- Н. В. Бутчик / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- ЦГИА СПб. Ф.19. Оп.128. Д.1906. Л.304.

- С. И. Ломиковский / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- П. Г. Приходько / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- К. В. Малков-Панин / Карточка офицерской картотеки (недоступная ссылка)

- Копытов Г. А. Загадка старой фотографии / Красная Звезда. 2012 г.

- Весь Ленинград за 1924 г.

- Тинченко Я. Ю. Конец русской гвардии (Ленинградское дело) / Голгофа русского офицерства в СССР. 1930—1931 годы. Раздел I

- Церковь св. мученика Мирона при лейб-гвардии Егерском полку

- Новости «Санкт-Петербургского Митрофаниевского Союза»: Обнаружена часть внутренней колонны Мирониевской церкви на набережной Обводного канала

- Церковь св. мученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка (фундамент) (приказ председателя КГИОП № 15 от 20 февраля 2001 года)

- Труды Санкт-Петербургской археологической экспедиции СПбГУ. Том I: Археологическое изучение Санкт-Петербурга в 1996—2004 гг. / Редакционная коллегия: А. В. Виноградов, А. А. Ковалев, Е. Р. и др.

Литература

- Архивные источники:

- РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 3420; Оп. 12. Д. 1479—1486; Оп. 35. Д. 487; Ф. 472. Оп. 17. Д. 30; Ф. 485. Оп. 2. Д. 1039, 1044; Ф. 787. Оп. 2. Д. 17; Ф. 796. Оп. 79. Д. 354; Оп. 181. Д. 1122; Оп. 187. Д. 1604; Ф. 797. Оп. 25. Д. 16; Ф. 799. Оп. 16. Д. 381; Оп. 25. Д. 996; Ф. 806. Оп. 4. Д. 5431; Оп. 5. Д. 9768.

- ЦГИА СПб. Ф. 337. Оп. 1. Д. 18, 22, 27, 29; Ф. 513. Оп. 102. Д. 5114.

- Священник о. Григорий Петров. Храм св. Мирона. Церковь лейб-гвардии Егерского полка во имя священномученика Мирона. — СПб.: тип. Е. Евдокимова, 1896. — 83 с.

- Лейб-гвардии Егерский полк.

- Церковь во имя Св. Мученика Мирона лейб-гвардии Егерского полка (списки).

- Некрополь России. Церковь лейб-гвардии Егерского полка во имя св. Мученика Мирона.

- Торнау С. А. С родным полком.

- Интервью с заместителем председателя «Санкт-Петербургского Митрофаниевского союза» И. В. Поповым.

- ТВ100, Валерий Татаров: «Нужное подчеркнуть», 29 марта 2014 г.: Почему у Петербурга дурная слава «города на костях» (смотреть с 15 мин.).