Минная война

Минная война — боевые действия с использованием мин на суше (наземная минная война)[1] или на море[2] (минно-тральные операции).

Впервые термин мина появился и использовался только по отношению к тайным подкопам, однако с появлением пороха термин стал обозначать устройство со взрывчаткой.

История

Минная война включает в себя минирование, разминирование и другие действия[3]. До XX века под минной войной чаще понимали подземную минную войну: рытьё тоннелей (минных галерей) при осаде крепостей и на линии фронта[2].

Изначально под минной войной понимали рытьё подкопов (минных галерей) при осаде городов и крепостей (подземная минная борьба). Подземная минная борьба появилась в связи с совершенствованием и усилением фортификационных сооружений, что делало неэффективным наземную атаку. Большая полость в конце подземного тоннеля (обрушение которой вызывало провал в образовавшуюся воронку вражеских укреплений или техники) и получила название мина. В русском языке её называли горном. Поэтому специалистов в минной войне стали называть минёрами или горокопами. Подкопы применялись как для разрушения вражеских укреплений путём искусственных провалов почвы, так и для скрытого проникновения в расположение неприятеля. С развитием подземной минной войны обе стороны стали рыть контрмины (контртоннели) для перехвата вражеских подкопов. Так зародилась минная и контрминная борьба. Важным этапом в подземной минной борьбе стало появление взрывчатых веществ (ВВ), что при той же уже отработанной тактике минной войны давало больший эффект, чем простое обрушение почвы.

До начала двадцатого века подземные взрывные работы, которые велись с помощью подкопов при осаде крепостей как нападающей, так и обороняющейся сторонами, назывались минной войной (или подземно-минной борьбой)[4][5][6].

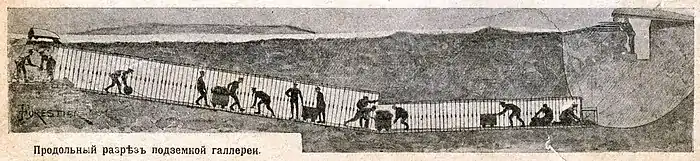

Наступательные действия называют минной атакой, а оборонительные — минной обороной. Совокупность тоннелей обороны именуют контрминной системой. Системы подкопов (мин) носят название минных построек. Элементы минной постройки: входы, минные галереи[7], минные рукава[8], минные камеры[9], минные буровые трубы и боевые колодцы. Для тоннелей использовалась деревянная отделка, реже волнистое железо.

Для разведки противника организовывалась служба прослушивания, задачами которой было определение направления подземных атак противника и расстояния до вражеских тоннелей. Служба прослушивания использовала специальные приборы: сейсмостетоскопы, слуховые рожки, минные буссоли и прочее. Во время прослушивания работы в своих галереях и рукавах прекращались. Время прослушивания каждые сутки менялось. В снаряжение слухачей входил журнал прослушивания, письменные принадлежности, осветительные приборы и часы.

Взрывчатку размещали в специальных камерах, вырытых на продолжении оси галереи, в нише галереи или ниже уровня пола в колодце. Подрыв осуществлялся электрическим или огневым способом[10].

Античность

Известны упоминания военной тактики с использованием подкопов, относящиеся к IX веку до нашей эры[11].

Подкопы использовали обычно в тех случаях, когда из-за труднодоступности или прочности стен нельзя было надеяться на успех использования тарана. Это был медленный и трудоёмкий, но гораздо более надёжный способ взятия укреплений[11][12]. Около середины V века до н. э. грек Эней Тактик пишет трактат «О перенесении осады», где, в числе прочего, подробно описывает устройство подкопов под стены с последующим их обрушением за счет выгорания подпорок[13][14]. Технику взятия городов с использованием подкопов, также описал в первом веке нашей эры римский писатель Витрувий[11].

Поджог опор галереи для обрушения стен Газы использовал в 322 г. до н. э. Александр Македонский. Так же были взяты Афины и Пирей — Суллой (86 г. до н. э.), Паленсия — Помпеем (72 г. до н. э.)[15][13][16].

Подкоп для взятия города был использован персами при штурме римской крепости Дура-Европос в III веке[17].

Ещё в эпоху античности применялись при обороне различные ловушки, ставшие, по используемой тактике, прообразом современных наземных мин. Так, в 120 году до нашей эры военный инженер Фило из Византии предложил прятать перед крепостными стенами пустые большие глиняные сосуды. Сосуды размещались вертикально, накрывались жердями, затем водорослями (травой) и засыпались землёй. Солдаты противника проходили над ними свободно, но тараны, осадные башни и прочая военная техника своей тяжестью ломали стенки вкопанных сосудов и обрушивались вниз.

Широкое распространение получили «волчьи ямы»: замаскированные сверху сучьями, травой и грунтом земляные ямы, дно которых было усеяно заостренными кольями[18].

Впервые тактику минирования обширных пространств применил Юлий Цезарь во время осады крепости Алезия во время Галльском войны. Данное заграждение состояло из последовательных поясов: сначала шла линия вбитых в землю деревянных кольев с железными стержнями, которые возвышались над поверхностью земли на 30 см, затем шла линия волчьих ям в шахматном порядке с вбитыми в землю заостренными кольями и заполненные на остальной объем ветками и травой для маскировки, третья линия представляла собой систему траншей с установленными в них пятью рядами заостренных стволов деревьев, которые были соединены друг с другом[18]

Данная система прикрывала римский лагерь как со стороны осажденной крепости, так и со стороны подошедшей на помощь осажденным полевой армии. Ее считают прообразом современных минных полей.

Против конницы и пехоты широко использовались специальные железные шипы (т. н. «чеснок»), которые при бросании на землю всегда вставали одним шипом вверх с опорой на 4 остальных шипа.

Высокое средневековье

Прообразы современных противопехотных мин впервые применили китайцы в 1277 году при защите своих городов от нашествия монголов под предводительством Кублан-хана. Они представляли собой зарытые в землю глиняные сосуды с пороховыми зарядами, которые приводились в действие различными способами: от пропитанного селитрой зажигающегося шнура, от задевания ногой специального шнура (который приводил в действие кремень для высекания искры) или от попадания состава с крышки сосуда на порох в результате пролома крышки от наступания вражескими солдатами.

Развитие минной войны в XV—XVIII веках с распространением пороха

Одно из самых серьёзных изменений в технике подземной (минной) войны произошло в Италии в XV веке, когда для подрыва вражеских крепостных стен стали использовать порох[11].

Изобретение пороха открыло новую страницу в использовании минного оружия: теперь вместо поджога деревянных подпорок подкопы под вражеские крепости обрушивали при помощи взрыва. Впервые данный метод был применен флорентийцами при осаде Пизы в 1403 году, когда при помощи взрыва в подземном туннеле была разрушена часть крепостной стены.

Однако на протяжении XV—XVII века применение тоннельных мин носило разовый случайный характер и применялось обычно как последнее средство после многолетней осады и исчерпания других способов взятия крепостей. Данное явление имело три причины: во-первых было затруднительно рассчитать точное прохождение подкопов под землей, в-вторых из-за сомнений в эффективности данного метода, а в третьих из-за трудоемкости изготовления и соответственно дороговизны пороха (который выделялся в первую очередь для пушек и ружей).

В европейских документах XIV—XV веков появляется описание прообраза современных противопехотных осколочных мин, когда закопанные в землю пороховые снаряды поражали вражескую пехоту как взрывной волной, так и вылетающими камнями и осколками металла.

Иван Грозный взял Казань при помощи взрыва под крепостными стенами[15][19], для чего было использовано 48 бочек пороха[20]. Минными работами при взятии Казани руководил иностранный специалист, известный из летописей как Немчин Розмысл. Это было первое масштабное применение подземно-взрывных работ русскими войсками[21].

Во многих крепостях построены контрминные галереи, «слуховые» тоннели, в которых несли стражу «слухачи». Они могли на расстоянии около пятидесяти шагов обнаружить подземные работы противника. В контрминные галереи также закладывался пороховой заряд, целью подрыва которых было вызвать завал в ведущемся под стены подкопе[15].

В ряде случаев подземная война при осаде крепостей оказывалась эффективнее артобстрела[15].

С XVI века при штурме вражеских позиций начали использоваться сапы (подкопы и траншеи), рытьём которых занимались сапёры. По способу создания сапы делятся на летучие и тихие (перекидные). Летучие сапы представляют собой траншеи, для защиты которых использовались плетёные корзины (туры), мешки, бочки, наполненные землёй. Тихая сапа представляла собой подкоп, который рыли без выхода на поверхность[10][22].

Так австрийский генерал итальянского происхождения Монтекуколи (1608—1680) в своих классических трудах по военному делу описывал методы разрушения галерей противника и противодействия подкопам. В работе «Об атаке крепостей» Вобана (1633—1707), создателя французской школы фортификации и «теории постепенной атаки» крепостей, была приведена теория минной атаки, показаны способы расчёта различных подкопов, определения нужного для взрыва количества пороха[23].

Оборона Севастополя (1854—1855)

Ещё в 1840 году Э. И. Тотлебен и К. А. Шильдер занялись вопросами организации и проведения подземных атак. Для подрыва порохового заряда в подземных тоннелях стали использовать электрический ток. Для ведения подземных работ в боевых условиях Карл Шильдер разработал специальное сверло, испытанное под Киевом в 1840—1845 гг. Оно представляло собой ряд скрепляемых между собой (по мере заглубления сверла в землю) металлических секций, представлявших собой архимедов винт, центром которого служила металлическая труба диаметром 2,5 дюйма. К концу первого стержня крепился собственно бур с дисковым резцом, а вслед за ним направляющий цилиндр, представляющий собой два обруча с закреплёнными между ними четырьмя ножами. Такие цилиндры (с ножами, или без) крепились на секции сверла через определённое расстояние[24].

При первой обороне Севастополя подземная борьба получила большой размах. Сначала союзники рыли подкопы без всяких предосторожностей. После серии подрывов контрмин союзники попытались увеличить глубину подкопов, но наткнулись на скальный грунт. Подземная война вернулась в поверхностный слой земли. За время осады русские сапёры прорыли 6,8 км подкопов и контрмин, войска союзников за это же время — 1,3 км. Русские израсходовали в подземной войне 12 т пороха, а союзники — 64 т. Эти цифры свидетельствуют о том, что русские старались создать более разветвлённую систему подземных галерей и проводили атаки только наверняка с минимальными затратами пороха. Союзники пользовались устаревшими типами запалов, поэтому многие заряды не сработали. Подземная война шла в тяжёлых условиях: восковые свечи часто гасли, от спёртого воздуха сапёры падали в обморок, тоннели и контрмины заливали грунтовые воды. Русские войска не только отбили все подземные атаки союзников, но и сами начали рыть подкопы под вражескими укреплениями. Это уникальный случай в истории подземных осадных войн. Победу русских в подземной войне признали и союзники. Так, газета «Times» отмечала «… Нет никакого сомнения, что пальма первенства в этом роде военных действий принадлежит русским…»[15][24].

Первая мировая война

Подземная минная война активно велась во время Первой мировой войны[25][11][26][27][28][29]. Во время Первой мировой войны произошёл переход от осадной войны подкопов к подземной фортификационной войне на линиях фронта. Большая плотность войск и длительные периоды позиционной войны на Западном фронте привели к тому, что позиции противоборствующих сторон оказались хорошо укреплены. Наземные атаки приводили к большим потерям и заканчивались поражениями. Тогда и было принято решение использовать подземную минную войну для взлома хорошо подготовленной обороны. К 1916 г. англичане для ведения подземной войны организовали 33 минные (тоннельные) роты общей численностью до 25 тысяч человек. На Восточном фронте подземная минная война велась там, где противник создавал укрепрайоны. Всего было зафиксировано 40 случаев подземных атак, которые часто увязывали с наземными и воздушными действиями. Характерным примером может служить подземная атака русских войск в 1916 году под Иллукстом (у Двинска)[28].

В подготовке наступления на Сомме 1-го июля 1916 г. принимали участие 5 британских туннельных рот. Были заложены 9 мощных горнов для разрушения неприятельских позиций (общий вес взрывчатых веществ — почти 79 тонн)[30].

Особое значение имела минная война в районе Ипра[31].

ХАМАС в секторе Газа

По мирному соглашению с Египтом Израиль оставлял за собой контроль над границей сектора Газа и египетской территорией. Палестинские боевики в этом анклаве оказались в полной блокаде. Чтобы решить проблему снабжения оружием и боеприпасами, ФАТХ и Хамас начали прокладывать тоннели в Египет. Израиль активно и планомерно занимался поиском и разрушением этих тоннелей[32].

Особенностью данной подземной войны является использование тоннелей в целях снабжения, а не нападения на позиции противника — хотя известны единичные случаи попыток подкопа под израильские блокпосты. Так, в ночь с 27 на 28 июня 2004 года палестинские боевики уничтожили израильский блокпост путём взрыва 170 кг тротила в специально проложенном туннеле[25]. Однако данный способ войны не нашёл широкого распространения в связи с высокой трудоёмкостью и наличием других методов[32].

См. также

Примечания

- C. E. E. Sloan Mine warfare on land, ISBN 9780080311968, Brassey’s Defence Publishers, 1986, 153 p.

- Минная война // Медузы — Многоножка. — М. : Советская энциклопедия, 1954. — С. 538—539. — (Большая советская энциклопедия : [в 51 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский ; 1949—1958, т. 27)., Минная война // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.

- Академик.ру. mine warfare // Универсальный англо-русский словарь. — 2011.

- Минное дело // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Подземно-минная борьба // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978..

- Минная война // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978..

- подземные ходы для продвижения к объекту минной атаки

- галереи меньшего сечения, выводимые по продолжению галерей или в сторону от них

- полости для заряда взрывчатых веществ

- Виниченко М. В. Подземная война // Журнал «Техника и вооружения». — 2001. — № 2, 3. — С. 11—15, 4—5.

- Jones S. Underground Warfare 1914—1918. — Pen and Sword Books, 15 February 2010. — 288 p. — ISBN 978-1-844-15962-8.

- Яковлев, 2000, Отдел первый. Фортификационные идеи и формы в древний период и средние века. Первобытные средства и формы защиты.

- Веремеев Ю. Г. История зарождения и развития минного оружия (Краткий очерк) Часть 1 (недоступная ссылка). Дата обращения: 15 января 2012. Архивировано 28 ноября 2009 года.

- Эней Тактик. О перенесении осады Архивная копия от 2 декабря 2010 на Wayback Machine (Aeneas Tacticus. De obsidione toleranda. Перевод: В. Ф. Беляев) XXXVII. Распознавание и предотвращение подкопов

- Орлов В. А. Подземная гроза // Наука и жизнь. — 1970. — № 5. — С. 54—58.

- Дублянский, 2000, 5. Спелеология или спелеистика?. 5.1. Порожденные человеком (23 абзац).

- Сильнов А. В. Сирийский город Дура-Европос и эллинистическое строительство. — Метаморфозы истории. Архивировано 8 июля 2015 года.

- Юрий Георгиевич Веремеев Мины вчера, сегодня, завтра Часть 1 Предыстория мин Древний период стр. 6

- Виппер Р. Ю. I. Шестнадцатый век (§3) // Иван Грозный. — Издательство Академии Наук СССР, 1944.

- Терентьев М. А. Глава I. Движение России на восток // Россия и Англия в Средней Азии. — СПб.: тип. П. П. Меркульева, 1875.

- Яковлев, 2000, Отдел второй. Фортификационные идеи и формы в огнестрельный период: с XIV по XVI век. Глава X. Развитие военно-инженерного искусства в России с XIV века. §2. Осадное искусство и оборона крепостей.

- Виниченко А. Подземная вооружённая борьба // Армейский сборник : журнал. — 2014. — Апрель (т. 238, № 4). — С. 8—13. Архивировано 5 марта 2016 года.

- Разин, 1999, Т. III. История военного искусства XVI — XVII вв. Глава девятая. Военно-теоретическая мысль в XVII в..

- Виниченко М. В. Подземная война. Оборона Севастополя (1854—1855) // Журнал «Техника и вооружения». — 2001. — № 10. — С. 32—34.

- Веремеев Ю. Г. Тайная подземная война: Туннельные сети // Популярная механика. — 2010. — № 12 (98). Архивировано 28 июля 2014 года.

- Буккер И. Подземные сражения Первой мировой войны. pravda.ru (26 июня 2011). Дата обращения: 11 января 2012. Архивировано 8 сентября 2012 года.

- Третьяков Н.. В Первую мировую на Западном фронте велись подземные бои, Компьюлента (14 июня 2011). Архивировано 18 июня 2011 года. Дата обращения 16 января 2012.

- Виниченко М. В. Подземная война. Подземная борьба в Первую мировую. Воздушно-наземно-подземно армейская наступательная операция «Мессин» // Журнал «Техника и вооружения». — 2002. — № 4, 5. — С. 37—39, 46—48.

- Jamet, 1916.

- Подземная война в Первую мировую. btgv.ru. Дата обращения: 5 ноября 2020.

- Минная операция на Витшаэтской дуге. btgv.ru. Дата обращения: 16 ноября 2020.

- Идо Хект. Как функционирует сеть туннелей ХАМАС в Газе. BBC (31 июля 2014). Дата обращения: 24 октября 2015. Архивировано 26 октября 2016 года.

Литература

- Минная война // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Минная война // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.

- Минная война // Новый энциклопедический словарь: В 48 томах (вышло 29 томов). — СПб., Пг., 1911—1916.

- Минная война // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.

- Китаев-Смык Л. Минный террор. Психология ужаса и триумфа // Оружие : журнал. — 2002. — Ноябрь (№ 11). — С. 28—33. — ISSN 1728-9203.

- Jamet J. Заметки по тактике минной войны (По опыту ведения подземной войны на французском фронте в районе Апремона в 1914-1915 г.г.) / Перевод под редакцией полковника В. В. Яковлева. — Печатано по распоряжению Главного Военно-Технического Управления, 1916. — 56 с.

- Дублянский В. Н. Занимательная спелеология. — Урал ЛТД, 2000. — 526 с. — ISBN 5-8029-0053-9.

- Разин Е. А. Глава девятая. Военно-теоретическая мысль в XVII в. // История военного искусства, в 3-х т. — СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999. — 656 с. — ISBN 5-89173-040-5 (Первое издание — М., «Воениздат», 1955..

- Яковлев В. В. История крепостей. — М.: АСТ, Полигон, 2000. — 400 с. — 5100 экз. — ISBN 5-237-05176-6, 5-89173-077-4.

Ссылки

- Военная история. История зарождения и развития минного оружия. (недоступная ссылка). Дата обращения: 13 июля 2012. Архивировано 28 ноября 2009 года.