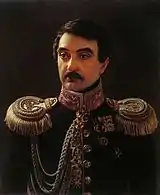

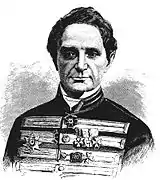

Львов, Алексей Фёдорович

Алексе́й Фёдорович Львов (1798, Ревель — 1870, Ковенская губерния) — директор Придворной певческой капеллы (1837—1861). Создатель музыки гимна «Боже, Царя храни!» (1833); тайный советник, обер-гофмейстер, сенатор; скрипач-виртуоз, композитор, дирижёр, музыкальный писатель и общественный деятель.

| Алексей Фёдорович Львов | |

|---|---|

| |

| Основная информация | |

| Дата рождения | 25 мая (5 июня) 1798 |

| Место рождения | Ревель |

| Дата смерти | 16 декабря (28 декабря) 1870 (72 года) |

| Место смерти | Романь, Ковенская губерния, Российская империя |

| Похоронен | |

| Страна |

|

| Профессии | |

| Инструменты | скрипка |

| Жанры | опера |

| Награды | |

Биография

Родился 25 мая (5 июня) 1798 года в Ревеле (ныне — Таллин) в семье известного русского музыкального деятеля Фёдора Петровича Львова. Двоюродный племянник архитектора Н. А. Львова. Сестра — писательница М. Ф. Ростовская, старший брат — художник Ф. Ф. Львов. Получил в семье хорошее музыкальное воспитание. В семилетнем возрасте играл на скрипке в домашних концертах, обучался у многих педагогов, в том числе у Ф. Бёма, уроки композиции брал у И. Г. Миллера.

В 1816 году окончил Институт корпуса инженеров путей сообщения с производством в чин прапорщика и по исполнении практических занятий в институте 26 октября того же года был произведён в чин подпоручика; 9 июня 1818 года произведён в поручики и откомандирован к работам по военным поселениям. Работал в аракчеевских военных поселениях инженером-путейцем, не оставляя занятий на скрипке. Заслужив благосклонность начальства, в 1821 году был произведён в чин капитана и пожалован орденом Св. Владимира IV степени. В следующем году был назначен старшим адъютантом в штаб военных поселений, во время службы в котором дважды был пожалован бриллиантовыми перстнями (в 1823 и 1825).

3 февраля 1826 года был уволен в отставку с производством в чин майора, но уже в ноябре того же года вернулся на службу с назначением старшим адъютантом штаба отдельного корпуса жандармов.

Во время русско-турецкой войны участвовал в сражениях под Шумлою, а также при осаде Варны и взятии её, за что награждён бантом к ордену Св. Владимира IV степени. С 23 марта 1833 года был зачислен в Кавалергардский полк с переименованием в чин ротмистра и с оставлением в занимаемой им должности.

В 1833 году получил известность как автор музыки нового русского национального гимна. За создание гимна государь пожаловал автору золотую, осыпанную бриллиантами табакерку с собственным портретом, а 11 апреля 1834 года назначил своим флигель-адъютантом.

С 1835 года в доме Львова проходили еженедельные квартетные собрания, возглавляемый им струнный квартет получил широкую известность. Славились и симфонические концерты, устраивавшиеся Львовым, ставшие основой созданного им «Концертного общества» (1850). 1 января 1836 года произведен в чин полковника.[1]

В 1837 году он получил орден Св. Владимира III степени и был назначен директором Придворной певческой капеллы. При нём повысился художественный уровень исполнения хора капеллы (в 1837—1839 годах её капельмейстером был Глинка); при капелле были учреждены в 1839 году инструментальные классы, издан употребляемый православной церковью полный круг песнопений (знаменного распева) в 4-голосной гармонизации (выполненной впервые под руководством Львова) — в связи с этой работой Львов написал трактат «О свободном или несимметричном ритме».

В 1842 году за 25 лет выслуги он получил орден Св. Георгия IV степени; 10 октября 1843 года произведён в чин генерал-майора.

В 1852 году был пожалован орденом Св. Анны I степени с императорской короной, а 6 декабря 1853 года был произведен в тайные советники и назначен гофмейстером. В апреле 1855 года назначен сенатором с оставлением директором придворной капеллы и в 1859 году был награждён орденом Св. Владимира II степени с мечами.

В июне 1861 года уволен от должности директора придворной капеллы, а в следующем году назначен обер-гофмейстером.

30 декабря 1863 года за уважение заслуг ему было пожаловано в вечное и потомственное владение из казенных участков 4030 десятин 340 саженей удобной и неудобной земли в Бузулукском уезде Самарской губернии ([2].

Кроме российских орденов он был кавалером ряда иностранных: австрийского ордена Леопольда (1835), шведского ордена Меча (1838), ордена Вюртембергской короны (1838), баварского ордена Св. Михаила (1838), персидского ордена Льва и Солнца 2-й степени с бриллиантами (1838), ордена Белого сокола 2-й степени (1838), прусского ордена Красного орла 3-й степени (1838).

Умер 16 (28) декабря 1870 года в имении Романь близ Ковны. Похоронен в Пожайском православном монастыре под Каунасом.

Семья

Жена (с 6 ноября 1838 года)[3] — Прасковья Агеевна Абаза (25.01.1817—28.06.1883), дочь крупного саратовского землевладельца и сестра Александра Абазы. Венчались в Петербурге в церкви Собственного их величества Аничкова дворца, поручителями по жениху были Е. П. Самсонов и П. Ф. Львов; по невесте Н. Манзей и Э. Абаза. По отзыву современников, молодая Абаза была одной из первых девиц-красавиц при дворе[4], она «очень мило пела и участвовала в хорах»[5]. По замечанию барона М. Корфа, «Львов сам по себе не имел состояния, но жена возвысила его талант и положение в свете своим богатством. Супруги жили в прекрасном доме на Караванной, со всеми прихотями роскоши и с обширной залою, устроенною именно для концертов, по всем правилам акустики»[6]. Похоронена рядом с мужем в Пожайском монастыре.

Дети: Федор (1842—1899), Прасковья (1844—1920; жена директора Николаевского сиротского дома А. Л. Вакселя) и Александра (1846).

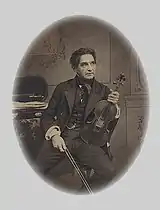

Творчество

Львов — крупный представитель русского скрипичного искусства 1-й половины XIX века. Не имея возможности (из-за своего служебного положения) выступать в публичных концертах, он, музицируя в кружках, салонах, на благотворительных вечерах, прославился как замечательный виртуоз. Лишь во время путешествий за границей Львов выступал перед широкой аудиторией. Здесь у него завязались дружеские отношения с Ф. Мендельсоном, Дж. Мейербером, Г. Спонтини, Р. Шуманом, высоко ценившим исполнительское мастерство Львова — солиста и ансамблиста. Последователь классической школы, Львов изложил основные начала скрипичной игры в брошюре, к которым приложил собственные «24 каприса», не утерявших до сих пор художественно-педагогического значения.

Композиторское творчество Львова эклектично. Традиции русской музыкальной культуры сочетаются с сильным итальянским и, особенно, с немецким влияниями.

Духовные композиции Львова в стиле партесного пения имеют немецкий оттенок, что вызвало у многих композиторов в то время недоумениe. М. И. Глинка и князь В. Ф. Одоевский на основе своих исследований показали, что используемые Львовым приёмы гармонизации противоречат древней русской традиции церковного пения[7].

Основные музыкальные произведения

- музыка государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!»;

- сочинения для церкви «Иже херувимы», «Вечери Твоея тайныя», и пр.;

- опера «Бианка и Гвальтьеро», 1844;

- опера «Ундина» (1847);

- небольшие оперы «Русский мужичок» и «Варвара»;

- концерт для скрипки с оркестром;

- 24 каприса для скрипки соло;

- обработка оратории Stabat mater Перголези для солистов, хора и оркестра (в оригинале без хора).

Статьи

- «О свободном и несимметричном ритме», 1858;

- «Советы начинающему играть на скрипке с 24 музыкальными примерами» (совместно с В. Ф. Одоевским), 1859.

Память

Имя Львова — третье из семи имён, нанесённых в 1889 году на аттик концертного зала Придворной певческой капеллы (Разумовский, Ломакин, Львов, Бортнянский, Глинка, Турчанинов, Потулов).

Примечания

- Грачёва О. А. Две судьбы. // Военно-исторический журнал. — 2009. — № 4. — С.35.

- Награды // Санктпетербургские сенатские ведомости : газета. — 1864. — 24 января (№ 7). — С. 4.

- ЦГИА СПб. ф. 19. оп. 124. д. 646. с. 397. Метрические книги церкви Собственного их величества в Аничковом дворце.

- Записки графа М. Д. Бутурлина. Т. 1. — М.: Русская усадьба, 2006. — С. 374.

- Из воспоминаний // Русский вестник. — 1887. — Т. 191. — с. 693.

- М. А. Корф. Дневник за 1843 год. — М.: «Academia», 2004. — С. 141.

- Партесное пение

Литература

- Преображенский А. Львов, Алексей Федорович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

- Львов 2. Алексей Федорович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 21 декабря. — СПб.: Военная типография, 1852. — С. 297.

- Львов Алексей Федорович // Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е ноября 1860 года. — С. 202.

- Столыпин Д. Алексей Федорович Львов, † 16 декабря. (Биографический очерк) // Всемирная иллюстрация : журнал. — 1871. — Т. 5, № 107. — С. 47—48.

- Столыпин Д. Алексей Федорович Львов, † 16 декабря. (Окончание) // Всемирная иллюстрация : журнал. — 1871. — Т. 5, № 108. — С. 58—59.

- Крутов В. В., Крутова Л. В. «Боже, Царя храни!»: История первого российского гимна / Худож. В. В. Носков. — М.: ООО «Ноосфера». Изд-во О. В. Бровкиной, 1998. — 208 с. — (Музыка и Музы; Вып. 1). — 5000 экз. — ISBN 5-900099-02-4. (О А. Ф. Львове и В. А. Жуковском)

Ссылки

- Алексей Львов. Рождение Гимна. Документальный фильм. Режиссёр: В. Токарева. ООО «ПРОсвет Медиа» по заказу ВГТРК. 2019 г. ГТРК «Культура». 12.06.2019. 40 минут.

- Документальный фильм "Алексей Львов. Рождение Гимна". Телеканал «Россия – Культура» (04.06.2019). — «Это документальный музыкальный фильм о жизни, творчестве и драматической судьбе Алексея Фёдоровича Львова – русского композитора XIX века, блистательного скрипача и инженера, офицера, возглавлявшего конвой императора, крупного мастера духовной музыки, почти четверть века руководившего Придворной певческой капеллой.». Дата обращения: 12 июня 2019. Архивировано 9 июня 2019 года.

- Гимн Российской империи («Боже, Царя храни!»)

- В Таллине состоялся концерт в память автора гимна «Боже, Царя храни!» А. Ф. Львова