Коркмасов, Джелал-эд-Дин Асельдерович

Джелал-Эд-Дин Асельдерович Коркмасов (варианты написания имени: Джелал, Джелаледдин, вариант написания фамилии: Коркмас; 1 октября 1877, Кумторкала, Дагестанская область — 22 июня 1937, Москва) — государственный и общественный деятель, дипломат и публицист. Фактический основатель Республики Дагестан[1].

| Джелал-эд-Дин Асельдерович Коркмасов | |

|---|---|

| кум. Джелал-Эд-Дин Асельдерны уланы / Celaleddin Aselder Oğlu Qorqmazlı | |

| |

| 5 декабря 1921 — 29 декабря 1931 | |

| Предшественник | должность учреждена |

| Преемник | Керим Мамедбеков |

|

|

|

| Рождение |

1 октября 1877 |

| Смерть |

27 сентября 1937 (59 лет) |

| Место погребения | Новое Донское кладбище — Мемориал № 1, Москва |

| Отец | Асельдер-бек Мустафа-оглы Коркмасов (1843-27.11.1897) |

| Мать | Хасайбат-бике Коркмасова (18??-1903) |

| Супруга | Наталья Дмитриевна Коркмасова (Поцхверия) (22.06.1902-19.10.1946) |

| Дети | Джелал-Эраст Джелал-Эд-Динович Коркмасов (21.09.1922-26.07.1972) |

| Партия | Партия общих социалистов Франции (1903-1917), РСДРП(б) с 1917 г., стаж включён зачётом решением особого заседания Президиума Кавбюро ЦК в 1921 г. |

| Образование | Сорбонна и Высшая парижская школа социологии и антропологии. |

| Профессия | юрист |

| Награды | |

Биография

До революции

По национальности — кумык, потомок древнего рода (ХV в.), выходец из очень знатной и состоятельной семьи потомственных дворян (корни которых восходят к влиятельному эмиру Дамасскому Фахрет-Дину Коркмасу-II) . Фамилия, образованная от кумыкского слова «qorq/kork» — «страх» и отрицательного аффикса «maz/mez», означает «бесстрашный, смелый». «Род Коркмасовых, — пишет П. И. Ковалев, — известен в горах Кавказа своими подвигами и общественными заслугами.»[2].

Учился на классическом отделении Ставропольской гимназии. Уже в стенах гимназии он объединяет группу талантливых воспитанников и впервые пробует себя на литературном поприще. Они выпускают студенческий журнал и с трепетом в душе шлют его на суд кумиру тогдашней молодежи — писателю Н. К. Михайловскому — «властителю дум» широких кругов народнической интеллигенции. В 1897 году поступил на естественный факультет Императорского Московского университета. После первого года обучения выехал во Францию, где продолжил образование на естественном факультете Сорбоннского университета, а также в Парижской высшей школе социологии и антропологии.

С 1903 по 1906 годы Коркмасов живёт в Дагестане, где в областной столице, городе Темир-Хан-Шура ведет адвокатскую практику. Он также состоит действительным членом «Общества просвещения туземцев мусульман Дагестанской области», в работе которого принимает самое деятельное участие. Он решительно ставит на повестку дня вопрос о школах и преподавании для малоимущих детей, чем вызывает в кругах колониальной администрации реакцию крайнего недовольства. В обостряющихся общественно-политических условиях, вызвавших волнения и ширящееся по всей стране аграрное движение, Коркмасов, на фоне изданного царского Октябрьского Манифеста, «даровавшего свободы» с известными сословными ограничениями, выступает решительным оппонентом этой явной несправедливости. Его позиция отражает тенденцию смешения дополняющих друг друга интересов национального и социального характера. По сути, это выступление против деспотической системы власти, имитирующей конституционные стремления, но на деле отказывавшей народу в основных гражданских и политических правах, и явно ущемляющей гражданские свободы. В противовес царскому «Манифесту», Коркмасов выдвигает требования о «всеобщем избирательном праве». В этих условиях быстро растёт влияние организующей силы, оформившейся под его руководством в политическую организацию — Дагестанский «Крестьянский центр» — прообраз будущей «Дагестанской Социалистической группы». Избирательная кампания 1906 г. проходит в очень сложных условиях. Коркмасов с подавляющим перевесом одерживает верх над весьма достойными и авторитетными кандидатами Е. Козубским и З. Темир-Хановым и от Дагестанской области проходит депутатом в Государственную думу Российской империи I созыва. «„Крестьянский Центр“, возглавляемый Коркмасовым, — писал об этом периоде П. И. Ковалев, — выступил против специально придуманной для Дагестанской области „кургузной“ системы земства и на I-ом Губернском съезде объявил бойкот Государственной думе, отказавшись от посылки своих депутатов.»[3]

«Сказать свободное, сильное слово в защиту угнетенных дагестанцев — пишет о нём П. И. Ковалев, — значит, было обнаружить не только ум, доброту, справедливость, но и неукротимое геройство.»[2]

В июне-июле 1906 года Коркмасов трижды арестовывался и 20 августа по постановлению Особого отдела Департамента полиции был выслан «под гласный административный надзор» в Олонецкую губернию (город Лодейное Поле, ныне в Ленинградской области). В первых числах февраля 1907 года, получив согласие на замену ссылки эмиграцией, и загран. паспорт он уезжает в Париж[4], где продолжает учёбу в Сорбонне на факультете права. В Париже Коркмасов сблизился с турецкими политэмигрантами-младотурками из партии Единение и прогресс.

После успешного для младотурок переворота в июле 1908 года, целью которого было свержение режима «zulum» (деспотизм, тирания) и восстановление действия конституции, исключившей неравенства на почве расовых, политических, социальных и религиозных ограничений, Коркмасов переезжает в Стамбул, где с октября 1909 года по июнь 1910 год, издавал на свои средства впервые на турецкой земле иллюстрированный русско-язычный еженедельник, газету «Стамбульские новости» тиражом 1 000 экземпляров — первую русскоязычную газету в Османской империи. Всего было издано 33 номера. В Российской империи инициатива Коркмасова была встречена положительно. Российский чрезвычайный и полномочный посол в Османской империи гофмейстер Двора Его Императорского Величества Н. В. Чарыков писал министру иностранных дел А. П. Извольскому:

«По-видимому, Коркмасов умеренных взглядов и человек больших дарований. (…) Я считаю его частную инициативу в журнальном деле предпочтительной казенному почину, и в данном случае думаю, что „Стамбульские новости“ будут способствовать осуществлению нашей общей программе дружественного сближения с Турцией на почве культурных и экономических интересов.»[5][6]

Следующий министр иностранных дел С. Д. Сазонов (бывший Российский посол в Ватикане) в своём письме на имя министра финансов (несколько позже Премьер-министр России) В. Н. Коковцова, характеризуя газету как «новый, высоко достойный орган отечественной печати», ставил вопрос о её всемерной поддержке и предоставлении ей льгот по беспошлинному ввозу[7].

«На страницах еженедельника, — отмечает известный питерский учёный-востоковед А. Д. Желтяков, — печатали в русском переводе рассказы, очерки и стихи наиболее выдающиеся деятели культуры. Последние буквально благоволили к Дж. Коркмасову, как большому знатоку и тонкому ценителю культуры. Думается, что в самом наборе этих разнообразных материалов отразился широкий культурный кругозор Дж. Коркмасова, который с малых лет увлекался литературой и ещё на школьной скамье читал произведения и древних греков, и французских просветителей, и русских классиков.»[8]

Однако, из-за разногласий в российских политических кругах, упершихся в реакцию жандармского ведомства (ДДДИИ), увидевшего в беспристрастной, полной и объективной трансляции со страниц газеты прогрессивных перемен происходящих в новой Турции опасность для империи и, в этой связи оказывавшего давление на МИД и российского посла в Константинополе, когда в июне 1910 года газета по причине этого давления на неё через МИД, тем не менее, до конца отстаивавшего её интересы, вынуждена была прекратить свою деятельность. Коркмасов, во время пребывания в Стамбуле, помимо журналистской деятельности, содержавший на свои личные средства школу политических наук и пансион, также написал (в соавторстве с М. Скоковской) первый в мире бедекеров русскоязычный «Путеводитель по Константинополю»[9] (выдержавший два издания), в начале 1911 года уехал в Париж. В тот же период своего пребывания в Стамбуле, он выступает на страницах журнала «Türk yurdu» (Турецкий дом), редактируемый известным просветителем и общественным деятелем [[Акчурин, Юсуф Хасанович|Юсуфом Акчура], а также публикует свои статьи в давно завоевавшей авторитет и известность газете: " Шура и Уммет" ]. По сведениям Российского Департамента полиции (Особый корпус жандармов в Константинополе), Коркмасов, располагая значительными связями со многими выдающимися людьми и пользовавшийся с их стороны большим уважением и авторитетом, особенно среди известных и влиятельных мусульман, имел в Константинополе свою довольно многочисленную «Социалистическую группу». Он также является одним из основателей Османской Социалистической Партии, созданной на Учредительном съезде, прошедшем в помещении издательства «Hürriyet» (Свобода) 10 сентября 1910 года.

Революция и Гражданская война

После Февральской революции вернулся в Россию. Францию покинул в конце апреля. Не задерживаясь в столицах и, в частности в Москве на проходившем там Всероссийском мусульманском съезде, выехал в Дагестан. Небольшая задержка во Владикавказе, где накануне его приезда завершил работу 1-й Горский Съезд (1—7 мая 1917 г.), образовавший ЦК Союза Горцев Северного Кавказа и Дагестана. Коркмасов проводит серию консультаций с инициаторами и активистами этого съезда: Б. Шахановым, Б. Далгат, Р-Х. Каплановым — представлявших на нем своеобразный социалистический блок. В эти дни он знакомится и с С. М. Кировым, присутствовавшего на пленарных заседаниях этого съезда и очень высоко отозвавшегося о деятельной позиции горской демократии, направленной на выработку положений (заложенных в проект Конституции) социальной направленности; бесплатном народном просвещении, здравоохранении и др. По прибытии в Дагестан Коркмасов входит в состав правительства — Временный Областной Исполком, где занял пост Председателя Областного Земельного Комитета. Во второй половине июня 1917 года, учитывая наличие крепкой группы соратников, их общественный авторитет и популярность, Коркмасов в условиями политического процесса, развивавшегося в стране на кануне созыва Всероссийского Учредительного собрания, ставит на повестку дня вопрос о создании в Дагестане своей политической партии. Так, вместе с М. Дахадаевым, А. Тахо-Годи, М. Хизроевым, А. Зульфукаровым, Э. Гаджиевым, С. Габиевым и др. им организуется в Темир-Хан-Шуре « Дагестанская Социалистическая группа.»[10] (изначально Объединённый Комитет Социалистических партий). «Мы, — пишет Коркмасов, — восстановили деятельность своей организации теперь под именем „Дагестанская Соц. Группа“.»[11] В истории партийного строительства « Дагестанская Социалистическая группа» занимает особое место. Само её создание из исключительно одаренных и высоко образованных лиц, засвидетельствовало зрелость национальных общественных сил, подготовленных всем предшествующим периодом исторического развития к серьёзной общественно-политической работе в области государственного строительства. Как лидер этой организации, Коркмасов представляет её фракцию во Временном Областном Исполкоме и от неё избирается во Всероссийское Учредительное Собрание. Временный Областной Исполком координирует свою деятельность с ЦК Союза Горцев Северного Кавказа и Дагестана, представители которого, избранные Первым Горским съездом, также представлены в Областном Исполкоме.

С 5 августа 1917 года, Социалистическая группа побеждает на Областных выборах и её представители занимают ключевые посты в правительстве. Коркмасов избирается председателем Временного Областного Исполкома — главой Правительства Дагестанской Области.

Изначальное отношение к октябрьскому перевороту, как и др. члены руководимой им «Соц. группы», да и само отношение к ней в Области, в целом неоднозначное и больше отрицательное. Но, спустя время последовавшее за революционным Актом, Коркмасов, отмечая, как политическую составляющую власти развивающуюся на федеративной основе в форме Советов, отвечавшей требованиям большинства демократических партий, так и главным образом его социальную направленность, выразившуюся в установлении Конституционных (Конституция 1918 г.) принципов равенства независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности, и гарантий выраженных новой властью в «Обращении к мусульманам России» и «Декларации прав народов России», предоставляющих право наций на самоопределение, он делает бесповоротный выбор.

В марте 1918 года на 2-м Терском Съезде Горских народов в Пятигорске Коркмасов приветствовал первые декреты РСФСР.

19 апреля 1918 года он возглавил Областной временный Военно-Революционный Комитет. При чём на пост главы правительства Коркмасов был избран в его отсутствие в Дагестане (с февраля находился на Тереке).

В июне 1918 года ВРК преобразован в Областной Исполнительный Комитет Советов. Коркмасов избирается Главой Правительства Дагестанской Области — Председателем Дагестанского Областного Исполкома Совета и одновременно Председателем столичного Темир-Хан-Шуринского Совета.

В этой чрезвычайно сложной обстановке, протекавшей в условиях продолжавшейся 1-й Мировой войны, возглавляемое им правительство предпринимает беспрецедентные меры к налаживанию хозяйственной и культурной жизни в области.

Однако, обстановка в юго-восточном подбрюшье бывшей Российской империи, сформировавшаяся под бдительным оком держав, приковавшихся к этому исключительно важному в мире стратегическому району, очень сложная.

- В августе на территорию Дагестана, находящегося под юрисдикцией РСФСР, исполняя комбинированные планы Антанты во главе крупного отряда из остатков кадровых российских частей в Персии усиленных англичанами, вторгся Бичерахов.

- В сентябре 1918 г. советская власть под превосходящими силами противника пала.

- В октябре 1918 г., в Дагестан вторгся военный контингент Османской империи. В середине сентября, овладев Баку и, таким образом, лишив Бичерахова английского тыла, турецкие силы (невзирая на ноты протеста Москвы) совершили экспансию на дагестанскую территорию под предлогом « преследования общего врага» — проантантовского Бичерахова. Разгромленный ими он с остатками своих соединений спасается бегством морским путём уходит в Персию — туда откуда по наводке Антанты ещё в апреле 1918 г. начал свой путь (через Баку) на территорию РСФСР.

В ноябре 1918 г. закончилась 1-я мировая война, из которой РСФСР вышла по заключении Брест-Литовского Договора 3 марта того же года. Турки, в соответствии с капитуляцией Османской империи, уходят из Дагестана, оставив привезённое с собой непопулярное, и тут же осиротевшее без них, Горское правительство; фактическая фикция, созданная ими 11 мая 1918 г., как средство для его последующего использования в решении поставленных задач на территориях, отказанных им в протекторате по Брест-Литовскому Договору. Такая попытка, фактически агрессия на территорию государства (РСФСР), вышедшего из войны, была безуспешно использована ими под предлогом " преследования общего врага"- проантантовского Бичерахова, вторгшегося на территорию Дагестана.

Отсюда и вся «фиктивность», « псевдо», «призрачность» Горского правительства, фигурирующее в исторических документах и под другими, не лестными эпитетами, торопливый факт признания " незавивисимости" которого турками исходила из сугубо своих агрессивных целей - вторжение и захват территории того, с кем заключил мирный договор. Его "признание" было осуществлено с грубейшим нарушением Международного права, поскольку последовало позже заключения Договора и распространялось на территорию являвшуюся на момент этого договора частью Российской. Таким образом, затея турецких военно-политических кругов затрагивала статус территорий оговоренных державами — участниками переговоров, а появления на политическом небосклоне Горского правительства, чистой воды искусственная комбинация султанской Турции, использовавшей в милитаристских целях несуществовавшего на момент заключения Брест-Литовского Договора "субъекта" международному права, и, тем самым, грубо нарушая международный Договор — в одностороннем (игнорируя РСФСР) порядке решать судьбу этого самого Горского правительства, очерчивая его территорию за счет РСФСР - по сути форменный беспредел. Что касается судьбы этого самого Горского правительства, то ее возможное обсуждение ставилась державами в зависимость от соблюдения целого ряда условий. В частности, признания Закавказского Сейма — Россией. Но эти условия, оставшись не разрешенными, отпали вследствие распада и ликвидации самого Зак. Сейма летом 1918 г. и окончательно сошли на нет по итогам Первой Мировой войны (ноябрь 1918), оставив это Горское правительство "признанное" капитулировавшей и распавшейся Османской империей, что называется «у разбитого корыта».

Но, капитуляция противника Антанты в войне, устранив её конкурентов всего лишь внесла поправку в перегруппировку сил и средств, а не сам процесс дальнейшей борьбы держав за распространение их сфер влияния в Южном Кавказе, Дагестане и на Северном Кавказе. Между тем, как заведомо мертворожденное детище, произведенное Османской империей и ещё недавний противник Антанты, это самое Горское правительство уже в новых условиях, сложившихся не в пользу её ожиданий, стыдливо склоняется перед победителем, и кормимое посулами Антанты, до смешного наивно ищет теперь спасение у того, кто заигрывая с ним сделал ставку на их врага — Деникина. И, опять выполняя роль того же самого ненадежного средства, (« Никак не пойму, — напишет впоследствии С. Шамиль, — зачем ему вновь понадобилось продаваться.») раздираемое противоречиями и коррупцией, лишенное доверия основной массы населения, не сумевшее сплотиться и мобилизовать дагестанский и др. народы на борьбу с Деникиным, не имея ни военных, ни материальных ресурсов, эта эфемерная власть в мае 1919 года была при вторжении в Дагестан Деникиным разогнана. Часть его бежала в Закавказье, часть арестована, часть перешла на его сторону.

При очевидном развале этой власти, сменившейся на оккупационную проантантовскими войсками Деникина, решившегося в этих условиях на новое покорение Кавказа с использованием карательных методов Ермолова, Коркмасов со своими сторонниками дважды предпринимает попытку вооруженного восстания. Жаркие боестолкновения горцев с кадровыми казачьими частями, однако, окончились поражением повстанцев ещё и по причине неподошедшего десанта, ожидавшегося с моря из Астрахани, но разгромленного у форта Александров английскими ВМС и ВМФ господствующих на Каспийском море.

В июле 1919 года Коркмасов вместе со своими сторонниками уходит на Южный Кавказ. В августе в Тифлисе он кооптируется в руководство «Горской секции», специально созданной при Кавказском Краевом комитете (КАВКРАЙКОМ) ЦК РКП(б) для руководства антиденикинским восстанием, к тому времени стихийно вспыхнувшего в даргинском округе и быстро разрастающегося по всему Дагестану и за его пределами. Коркмасов избирается членом Кавказского Крайкома. Одновременно, он — Председатель Дагестанского Обкома (сентябрь 1919 — ноябрь 1920 гг.), председатель Революционного Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана (февраль — апрель 1920 гг.)

Штаб Совет Обороны Северного Кавказа и Дагестана, обосновавшийся во главе с Коркмасовым на Левашинских высотах руководит повстанческой «Армией Свободы Дагестана». Будучи полностью отрезанным от центра, находясь в глубоком тылу противника, он, обеспечивает порядок на контролируемой территории удерживаемой от врага, и после 10-тимесячной фронтальной войны, триумфально завершает военные и политические победы над ним, и (до появления здесь Красной Армии прохождение которой на Баку были облегчены победами в Дагестане, ликвидировавших основное препятствие чинимое Антантой по недопущению «южного коридора» обеспечивающего, таким образом, связь Москвы с Ангорой) полностью очищает территорию Дагестана от проантантовских деникинских войск[12], остатки которых, приводя в негодность и уничтожая за собой промышленные объекты и сооружения, на судах каспийской флотилии бежали в Персию.

«Товарищ Коркмасов долго боролся в горах Дагестана, и ему удалось объединить вокруг себя идейных товарищей и создать регулярную Армию, сильно отличающуюся от обычных партизанских отрядов. Ура товарищу Коркмасову! Ура вождю Дагестанской Красной Армии!» (А. С. Смирнов, командующий экспедиционного корпуса Красной Армии, специально созданного и выдвинувшегося на Баку через свободный Дагестан)[13]

Выдающиеся заслуги Коркмасова были высоко оценены. Он был первым из дагестанцев, представленным (апрель 1920 года) и награждённым орденом Красного Знамени — 1-м и, на то время, высшим из советских орденов.

Деятельность во главе Дагестана

С 11 апреля 1920 года Совет Обороны Северного Кавказа и Дагестана преобразуется в Дагестанский Революционный Комитет (Дагревком) — высший орган гражданской и военной власти в переходный период до Учредительного Вседагестанского Съезда, принявшего Конституцию Республики. Коркмасов избран председателем Дагревкома. В первоочередном порядке Коркмасов ставит вопрос о присоединении к Дагестанской области отсечённого от неё по итогам Кавказской войны в январе 1860 г. Хасавюртовского округа и сразу же в начале апреля 1920 г. по освобождении Дагестана от Деникинских оккупантов, добивается этого на переговорах с Север-Кавказским Ревкомом и Реввоенсоветом Кавфронта ( в лице Орджоникидзе) и, на этом основании 11 апреля 1920 года, выносит Решение о преобразовании Совета Обороны в Областной Ревком, в структуру власти которого к 9-ти имевшимся Округам, в состав Области включается 10-ый Хасав- Юртовский округ.

На Чрезвычайный Вседагестанский Съезд (13.11.1920 г.), прошедший под председательством Дж. Коркмасова, провозгласившего де — факта независимость Дагестанской Республики в форме Автономии, народы Дагестана выходили уже в составе 10 округов. 20 января 1921 года Президиума ВЦИК РСФСР, в завершение юридическое оформление воли дагестанского народа выраженного на Чрезвычайном Вседагестанском съезде, подписывает ден-юре, в границах этой территории (быв. Даг. Области и Хасавюртовского округа), Декрет об образовании Дагестанской АССР. Высшая власть в Республике, до созыва Учредительного Вседагестанского съезда, возлагается на переходное правительство во главе в Д.Коркмасовым.

12 февраля 1921 года делегация во главе с Коркмасовым встречается с В. И. Лениным, знакомым с ним по жизни в эмиграции, ставятся вопросы о содействии в сферах жизненной важности: хлеб, семена, мелиорация, печать-литография, финансы, связь, мануфактура, транспорт.

По проекту Коркмасова, представленного им в Президиум ВЦИК 14 февраля[14], при Президиуме ВЦИК создаётся Особая Комиссия по делам Дагестана. Учитывая привлечение Коркмасова в переговорный процесс РСФСР с Турцией, он спец. мандатом Главы Республики наделяет полномочиями члена этой делегации А. Тахо-Годи. В состав Комиссии были включены представители основных Наркоматов РСФСР, задачей ставится удовлетворению нужд Дагестана. В этих целях создаётся «Комитет Содействия Дагестану» и «Институт по изучению Дагестана», предпринимаются меры экономического характера.

Работа, начатая по инициативе Дж. Коркмасова в 1920 г. и проходившая под его непосредственным руководством, завершилась 16 ноября 1922 года вхождением в состав Республики ногайских и караногайских районов (Ачикулакский район), 4 ноября 1923 года — западной части Кизлярского округа (Кизлярский район). Таким образом, меры, предпринятые дагестанским правительством во главе с Коркмасова, привели к удвоению территории Республики Дагестан в целом сохраняющейся по сей день.

В мае 1921 года по распоряжению Коркмасова столица Республики переносится в город Махачкала (ранее Порт-Петровск). 10 ноября 1931 года на заседании ВЦИК было принято решение об отнесении ДАССР в Северо-Кавказский Край.

С 1922 года, до смерти в 1937 году, Коркмасов является членом ЦИК СССР, участвует в работе различных органов советского правительства. В декабре 1922 года Коркмасов — в Москве, как член делегации Особо Уполномоченных от РСФСР, участвует в политической работе, завершившейся созданием СССР. В 1931 году, Коркмасов был избран заместителем председателя Совета Национальностей ЦИК СССР.

11 октября 1921 года по инициативе и при непосредственном руководстве Д. Коркмасова, были начаты грандиозные мелиоративные работы по строительству Канала имени Октябрьской Революции (КОРа).

«Колоссальная, и пожалуй, одна из величайших работ по мелиорации во всей Советской России.» (Стенографический отчет Краевого Экономического Совещания, 17-19 октября 1922 года).[15]

«Дагестан воистину героически, воистину самоотверженно всенародно творит чудеса. Канал Октябрьской революции, созданный добровольным согласием, революционным энтузиазмом и народным порывом, как ПАМЯТНИК, останется для потомства великим примером, образцом энтузиазма и объединения.» (Журнал «Жизнь Национальностей», 1923 год).[16][17]

16 февраля 1922 года, Дагестан первой из Республик РСФСР был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени[18][19]

1 декабря 1921 года начинает работу 1-й Учредительный Вседагестанский Съезд Советов. Коркмасов избирается его Председателем. Он выступает с отчётным докладом о проделанной работе, которая получила следующую оценку:

«Первый Учредительный Вседагестанский съезд, заслушав доклад Председателя Дагревкома тов. Коркмасова, с момента установления Советской власти в Дагестане (1918 г.), констатирует, что, несмотря на самые тяжелые условия, в которых проходила деятельность последнего, тем не менее, вполне справился со своею основной задачей и с честью вышел победителем. Съезд одобряет деятельность Дагревкома, признает вполне правильной политику занятую Верховным органом в отношении общеполитических и экономических вопросов.»[20]

На Съезде окончательно принимается предложенный Коркмасовым проект Конституции, сам Коркмасов, избранный Вседагестанским съездом председателем Совнаркома ДССР остаётся во главе Дагестана.

В ноябре 1922 года, завершая работу, 2-й Вседагестанский Съезд Советов в своих резолюциях отметит:

«Подводя итоги всей проделанной в первый год работы правительства, съезд не может обойти молчанием твердость, государственную мудрость и героическую работоспособность вождя и вдохновителя, председателя Совнаркома тов. Коркмасова и считает своим долгом просить ВЦИК о награждении его Орденом Красного Знамени Труда, как первого в Дагестане героя на трудовом фронте.»[21]

С августа 1925 году Коркмасов, участвует в организации и подготовке 1-го Всесоюзного Тюркологического Съезда, изначально намеченного на декабрь того года. В состав Всесоюзной Комиссии по организации этого съезда, образованной решением правительства СССР, также входили: Председатель Всесоюзной Ассоциации Востоковедения М. Л. Павлович, Г. И. Бройдо, академики В. В. Бартольд, А. Н. Самойлович, С. Ф. Ольденбург, Н. И. Ашмарин, А. А. Одабаш, А. Фитрат и другие.

Орг. Комиссия выпускает специальный «Вестник» информирующий мировую общественность и ходе подготовки к съезду. На 1-м Всесоюзном Тюркологическом съезде, прошедшем в Баку в феврале-марте 1926 года, выплеснувшийся международным научным форумом, Коркмасов был избран его сопредседателем.

В 1927 году, при образовании Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита (ВЦК НТА), Коркмасов — 1-й заместитель Председателя С. А. Агамалы оглы.

С этого же времени, являясь Председателем Совнаркома и ЭКОСО ДССР, он возглавляет и Дагестанский ЦК НТА. С этого же времени и до конца существования В ЦК НТА — Коркмасов также неизменный член его Президиума. Учитывая положительный опыт и колоссальные достижения ВЦК НТА на фронте просвещения, развития письменности и языка, Всесоюзный Центральный Комитет Нового Алфавита (ВЦК НА) — научно-организационный центр разработки алфавитов для языков народов СССР, функционируя при Президиуме ЦИК Союза ССР с 1927 года, итоги своей работы подводит на ежегодных Всесоюзных Пленумах.

В мае 1930 г. 4-й Пленум ВЦКНА, проходивший в столице Казахстана г. Алма-Ате, в связи с переходом на УНИФИЦИРОВАННЫЙ алфавит, исключает из аббревиатуры ВЦКНТА -« Т», принимает решение о перенесении Штаб — квартиры ВЦК НА СССР из Баку в Москву, а также избирает новый состав Президиума ВЦКНА. В июне 1932 г. Президиум Совета Нац. ЦИК Союза СССР утвердил новый состав ВЦК НА СССР в составе 65 чел., избрав новый состав Президиума из 5 человек: Мусабеков, Коркмасов, Таджиев, Рыскулов, Диманштейн, и дополнительным решением ввёл в его состав: Акад. Марр, Аллавердов, Максум. В 1934 году ВЦК НА СССР и РСФСР сливаются во едино, образуя Всесоюзный ЦК НА Союза ССР при Совете Национальностей ЦИК Союза СССР. 1-м заместителем Председателя, а по существу, на что указывают вся деятельность этого Комитета, её фактическим руководителем и распорядителем бюджета, является Д. Коркмасов. В результате огромной научной и просветительской работы, проделанной ВЦК НА Союза ССР, грамотность населения выросла от 2-3 % в начале 1920-х годов до 70 % уже к началу 1930-х годов, 20 народов СССР перешли на новый (латинизированный) алфавит, (ставший в СССР государственным с 7 августа 1929 года), а 50 народов впервые в своей истории получили разработанную для них письменность.

Д. Коркмасов — автор брошюры «Роль и значение печати в Дагестане»[22], изданной в 1926 году.

Дипломатическая деятельность

С августа 1920 года Коркмасов (будучи Главой правительства Дагестана) является также и 1-м советником полпредства РСФСР в Турции (миссия Ш. З. Элиавы). 1 сентября 1920 года в Баку начал работу 1-й Съезд Народов Востока, на котором присутствовали и представители разных стран. Официальных докладчиков всего 7. Коркмасов в их числе. Он также выступает и в качестве синхронного переводчика, с тюркского и французского на русский и обратно. По итогам Съезда, Коркмасов входит в Президиум «Совета действия», которому как структурному органу Исполкома Коминтерна делегируются широкие права во внешней политики.

В 1921 году нарком иностранных дел Г. В. Чичерин и Д-Э. А. Коркмасов вели переговоры и 16 марта в Кремле подписали Московский договор РСФСР и Турции о «Дружбе и братстве»[23], положения которого и по сей день остаются незыблемыми.

В 1923 году Коркмасов, в качестве посла по особым поручениям, вёл переговоры с правительствами Италии и Франции по целому ряду экономических и политических вопросов, важнейший из которых — о готовности этих стран выйти на официальный уровень переговоров о признании СССР де-юре и добился положительных результатов.[24]

Достижения Дагестанской ССР под руководством Д. Коркмасова

По мнению Коркмасова в годы его правления:

- Промышленность Дагестана на 77 % работала на собственном сырье и только 23 % — привозном. Достигнута значительная самодостаточность экономики.

- Если вложения Центра в промышленность Дагестана до 1925 года составляла 71%, а его собственные только 29%, то в 1927 вложения Центра уже составляли только 38 %, при местном ассигновании 62%.

- Общий объём капиталовложений в экономику Дагестана за 1927-28 гг. по сравнению с 1925-26 гг. возрос в 7 раз, тогда как по Союзу только в 2.3 раза.

- Рост суммарного количества выпускаемой продукции К 1927 году: по Дагестану — 162%, по Союзу — 104%.

Эти показатели отражены в известной работе (заметим длительно укрывавшейся от истории в эпоху сталинизма) самого Коркмасова: «7 лет борьбы и строительства»[25] (с 1937 года длительное время была недоступна).

«Дагестан может и должен стать Советской Швейцарией с огромным промышленно-производственным размахом. Причем только в сторону развития дагестанской национальной индустрии вполне удовлетворит естественные запросы и использует возможности Республики.» (Отчет ДагЭкосо, 1923 год).[26]

«Выявленные дагестанцами поразительные способности к трудовой организации и самодеятельности служат залогом того, что при первой возможности разработки неисчислимых горных богатств Дагестана, последний очень быстро разовьется в сильную промышленную страну, с сильным и многочисленным народом, стоящим на страже железных ворот из Азии в Европу.» (Журнал «Новый Восток», 1923 год).[27]

«Счастлив видеть, что страна даже в таких отсталых уголках, каким является Дагестан, очень заметно возрождается. Несомненно, что в ближайшем 5-летии Дагестан владея богатейшими недрами, при могучей воле к поднятию своего благосостояния сумеет добиться желаемого. Чрезвычайно рад видеть, как после всех ужасов войны страна восстанавливается могучим темпом.» (Ф. Нансен, 1925 год).[28]

На 7-ом Вседагестанском съезде (апрель 1929 г.) Коркмасов, опираясь на объективную динамику созидательного процесса, внушительные достижения во всех сферах и областях экономического и хозяйственного развития, вместе с тем указывает на настоятельную необходимость перехода к новой технике, к новым формам производства, тесно увязывая с/ хозяйство с промышленностью, и с учётом достаточно высоких темпов производительности труда, ставит на повестку дня обоснованную задачу о переходе Республики из аграрно-индустриальной в индустриально — аграрную, обеспечении правильного хода реформ, и выполнении 5-летнего плана в 3-ри года.

« Решения должны не мариноваться в канцеляриях, а популяризироваться и оперативно решаться.»

Подводя итоги достигнутого Республикой за 10-летие её существования, Совет Национальностей (вторая палата высшего органа власти) при Президиуме ЦИК Союза ССР, в своём Постановлении[29],

Констатировал — на основе правильной осуществляемой национальной политики в условиях многонационального Дагестана, громадные достижения в экономическом, хозяйственном и культурном строительстве (…) Основными доказательствами огромных достижений по перестройке Дагестана, догоняющего в своем хозяйственном и культурном развитии передовые районы союза, являются: Значительный рост бюджета Республики увеличившегося в 26 раз раз, является ярким показателем огромных достижениях Республики во всех сферах и областях деятельности. Весьма показательно, что 34 % из бюджета падает на народное просвещение то есть почти столько же сколько и на финансирование хозяйственно- производственных мероприятий. Расходы на душу населения выросли в 8 раз, этот показатель благосостояния в ДССР, стоял выше средней по РСФСР. ДССР в 1930 г. подошел к уровню хозяйствования и культурного развития передовых районов СССР. Достижения власти в 20-е годы в Дагестане, представляется самой значительной и захватывающей историей о небывало быстром, ранее никогда не слышанном и невиданном превращении глухой и бедной страны, веками косневшей в нищенском первобытном натуральном хозяйстве со страшно ограниченными ресурсами, в узких рамках родового мрака средневекового фанатизма, характерную для религиозных войн VIII века, в страну современную, с развитой промышленностью, товарным хозяйством, культурным населением. Все это невероятное превращение совершается хотя и с не большой внутренней борьбой, но сразу почти без всяких промежуточных, переходных стадий.

В области промышленности, в ДАССР, где 10 лет назад почти совершенно не было промышленности, действует целый ряд крупных промышленных предприятий. Начаты работы по использованию огромных естественных богатств Дагестана (газ, нефть, полезные ископаемые, химическое сырье, энергетические ресурсы и др.), которые становятся объектами широких промышленных разработок. Капитальные вложения в промышленность выросли с 1.222.270 руб. в 1925 году до 12.750.600 руб. — в 1930 году; Валовая продукция увеличилась с 23.270.000 в 1925 году до 43.593.700 — в 1930 году; Рост промышленности по годам; «золотой» 1913 г. — 13 млн то на 1930 — 43,5 млн, а 1931 спроектировано — 102 млн. Удельный вес промышленности в продукции всего народного хозяйства: 1913 — 31,5 %, в 1930 — 43,9 % и в 1931 — 58 %. Особенно бурно растет пище-вкусовая промышленность. С 83 % в 1913 г. она в абсолютном вырастает до 228 % в 1930 г. Рыбная промышленность увеличила продукцию сырца с 338,8 тыс. центнеров до 872.0 тыс. центнеров и по своим оборотам занимающая третье место в Союзе. Огромный рост консервной промышленности — созданы ТРИ крупнейших консервных завода, абсолютно удовлетворяющих потребностям внутреннего рынка и поставляющих продукцию в другие регионы Союза и на экспорт, поставками которого компенсируется приобретение новейшего европейского оборудования для предприятий и промышленных объектов Республики. Рост продукции консервной промышленности увеличился с 795 тыс. в 1913 году до 6.637.000 тыс. руб. в 1930 году. Количество рабочих занятых в промышленности увеличилось с 3825 человек в 1913 году до 7803 человек в 1930 году и 10302 в 1931 г. Общая мощность уже эксплуатируемых электропредприятий по сравнению с 1913 г. вырастает в пять раз, а количество станций в три раза. Строится мощнейшая в РСФСР Гергебильская ГЭС со сроками сдачи в эксплуатацию к 1 января 1932 года. В целях оперативного снабжения строящегося энергетического объекта техникой и материалами, к нему специально была сооружена автодорога Таш-Капюр. Закончены проектно-изыскательские работы и спроектирована, со сдачей в эксплуатацию в предстоящей пятилетке, мощная гидроэлектростанция на реке Сулак. Согласно выводов группы иностранных ученых и инженеров: американские инженеры Торпен и Терцаги, немецкий доктор Келен и итальянский инженер Амадео — «ни один из запроектированных вариантов использования водной энергии, имеющихся в СССР рек не дает такой дешёвой энергии, которую можно получить при сооружении крупной гидроэлектростанции на реке Сулак. По их мнению: „Богатейшие гидро-энергетические ресурсы ДССР — технически возможная к использованию мощность рек Дагестана в 14 раз выше, чем в среднем по СССР. Река Сулак, как источник энергии для мощных гидроэлектростанций, является лучшей в мире рекой.“ Следует отметить, что промышленность Дагестана имеет все задатки к дальнейшему быстрому развитию. Те же самые колоссальные достижения в области сельского хозяйства. ДОРОЖНОЕ строительство; на 1913 г. — 829 км шоссейных дорог, то на 1930 г. — 2628 км шоссейных дорог, проселочных — улучшение с 586 км до 2129 км. Построена новая дорога Ботлих-Анди-Керкетский перевал-Хорочой, имеющая большое значение для Нагорного Дагестана, как выход на границу с Чеченской областью. Заканчивается постройка Буйнакско-Тлохской дороги. С постройкой этой дороги, расстояние между городом Буйнакск и селом Тлох сокращается вдвое. Население Хунзахского и Ботлихского районов связываются с центром Дагестанской Республики и линией железной дороги, что послужит резкому улучшению экономического благосостояния и культуры в этих районах. Помимо строительства дорог, выполнены большие работы по постройке МОСТОВ. До 1 октября 1930 года построены: Касумкентский мост на реке Чираг-чай длиной 239 метров, Мамрашский мост на реке Гюрген-чай — 316 метров, и более мелких — около 750 мостов. В области просвещения: построено 928 школ первой ступени на родном языке, охватывающих 100 тыс. учащихся против 82 школ в 1913 г. с 4600 учащимися на русском языке, 20 профтехучилищ с 2400 учащимися в 1930 против 1 школы в 1914 г., письменность 8-ми основных национальностей переведена на латинизированный алфавит, на основе которого грамота осваивается в 2-3 месяца, а лезгины, не имевшие своей письменности, обрели её вследствие проведённой реформы, завершённой в 1928 году принятием Закона о равенстве государственных языков коренных народов Дагестана. Более того, осуществляя единственно правильную национальную политику правительство Дагестана приняло меры в отношении нац. меньшинств организации школ и прессы на этих языках (грузинский, немецкий, армянский и др.) Из 9 газет — 7 издаются на национальных языках. Функционирует 18 техникумов, создан Научно-Исследовательский Институт, завершено строительство Сельскохозяйственного и Педагогического Институтов, приступлено к сооружению Медицинского. Происходит планомерная коренизация (используя местные кадры) аппарата Управления. Удачный опыт строительства (на добровольных началах) национальной Армии: отдельная дагестанская стрелковая бригада, артиллерийский дивизион и, в частности, от эскадрона до кавалерийского дивизиона, преобразованного в Дагестанский конный полк.»[30]

Как «НЕДОСТАТКИ — неверная установка на государственный национальный язык, Дагестан сильно задержался в развитии классовой дифференциации, не уделяется внимание приданию всей работе классового содержания в плане борьбы с „чуждыми элементами“, „самая отстающая Республика“ в плане проведения сплошной коллективизации, сильно засилие мулл — эта Республика является поставщиком духовенства не только в наши области и районы советского Востока, но и за рубежом, нужно чтобы были приняты меры, которые бы обеспечили правильность национальной политики в этой Республике в дальнейшем. Надо вести линию на дискредитацию мулл и в условиях сплошной коллективизации придать колхозному движению классовый характер. Однако, вопросами колхозного строительства Дагестан серьёзно не занимается. При наличии ясной партийной Директивы „генеральной линии“ придать колхозному движению массовый характер, в Дагестане полное отсутствие руководства этим делом. КолхозЦентр дал директивное письмо, считая что пора, наконец в отношении к Дагестана поставить крепкую партийную Директиву в смысле жесткого проведения классовой линии в сплошной коллективизации…»[30]

«…Пережитые Дагестаном стадии развития в одном 10-летии, в исторической перспективе будет казаться происшедшим в одно чудесное мгновение, будто ПО МАНОВЕНИЮ ВОЛШЕБНОГО ЖЕЗЛА. Будто пришел ВОЛШЕБНИК, взмахнул магической палочкой и все сразу изменилось, проснулось, ожило и сама земля открыла таившиеся в её недрах богатства.»[31]

Именно сдержанное отношение к «установкам» сверху, творческая, инициативная работа, основанная на принципах САМОУПРАВЛЕНИЯ и децентрализации, как раз, и способствовало « волшебному превращению» Дагестана в «образцовую восточную Республику».

Дальнейшее развитие Республики было прервано губительными последствиями «борьбы с недостатками» и политики, навязывавшейся стране с 30-х годов ХХ в.

Деятельность по поддержке традиционной культуры

В мае 1930 года в Алма-Ате, при обсуждении «социального характера» различных литературных произведений, когда на моду дня с трибуны зазвучали выступления, что социальна лишь та литература, что рождена революцией, Д. Коркмасов, осаждая ретивых ораторов, заявил: «Нет литературы не социального характера. Пойти по этому пути значит признать и Коран — литературой не социальной. Это политическая ошибка. Её следует исправить»[32].

Рассекреченные ныне источники свидетельствуют, и о негативном отношении Коркмасова к сворачиванию НЭПа, и началу коллективизации, активизации преследования «чуждых элементов». «Это ошибочная мера и в перспективе, кроме обнищания населения, она ничего не даст», — заявил Коркмасов.

В том же 1931 году, согласно указанию Коркмасова, Хунзахской мечети была возвращена похищенная из неё реликвия, — халат легендарного шейха Абу-Муслима. По данному факту и поступившему доносу в Москву, Центральной контрольной комиссией было начато партийное расследование и в Дагестан направлена комиссия, возглавляемая И. И. Минковым. Комиссия зашла в тупик, но учитывая официальную линию партии, провоцируемой с 1929 года т. н. «гениальной» теорией «генсека» об «усилении классовой борьбы», предложила Д. Коркмасову выступить в печати с признанием данного поступка не верным, как не отвечающим «генеральной линии партии». Однако, вместо столь модного тогда самобичевания, Коркмасов направил резкое письмо в ЦК (оно публиковалось в печати), которое собственно адресовалось прямо генсеку. Его ёмкий смысл охватывается формулировкой: «преследование предметов культа — безнравственно». Он не морализует, не спорит, но проникая в глубь самого явления показывает падение человеческих нравов. На том от него и отстали, но всего лишь до поры и, конечно же, вернулись к этому делу в условиях усиливающейся истерии, достигшей своего апогея в 1937-38 годы.

Перевод в Москву и последние годы жизни

В декабре 1931 года Коркмасов, с поста ПредСовнаркома Дагестанской ССР, единогласно избранный Президиумом ЦИК СССР на пост заместителя Секретаря Совета Национальностей (2-й палаты ЦИКа) переезжает в Москву. Тем же решением правительства на него также возлагаются обязанности по работе в Учёном Комитете при ЦИК с кураторскими функциями по издательской деятельности, а также членом Всесоюзного Комитета по культам, членом Президиума Бюджетной Комиссии СССР и, как в предыдущие годы, он остаётся во главе Всесоюзного Центрального Комитета Нового алфавита (ВЦКНА Союза ССР).

Объём ответственной работы огромен. Он участвует в работе по принятию высших правительственных решений великой державы: ратификации международных договоров, рассмотрении законодательных актов, бюджетов, выделяемых на строительство всесоюзных промышленных объектов, вопросов урегулирования таможенной политики, задач стоящих в области культуры и просвещения, международные Конгрессы, конференции, симпозиумы, здесь и рассмотрение вопросов присвоения заслуженных званий и наград деятелям науки, культуры, военных и многое др. Но главным всё же остаётся деятельность во ВЦКНА Союза ССР — это, поистине, государство в государстве.

ВЦКНА Союза ССР создаёт свой печатный орган и, под редакцией Д. Коркмасова, приступает к изданию научного журнала: «Письменность и революция».

9 августа 1929 г. решением высших органов власти Союза ССР ЛАТИНСКИЙ был признан государственным.

В Постановлении Президиума ВЦИК СССР от 1 августа 1932 г. констатировалось: «Выдающиеся успехи введения Нового тюркского алфавита среди народов послужили стимулом для перехода на новый алфавит целого ряда народностей, а также способствовали созданию письменности народов Севера, ряда национальностей Северного Кавказа и др. вовсе не имевших раньше своей письменности. Эти успехи достигнуты благодаря тому, что был дан решительный отпор остаткам феодальных, буржуазно-националистическим, а также велико-русским шовинистическим элементам, пытавшихся сорвать работу по введению нового алфавита.»[33]

26 Апреля 1933 г. на заседании Президиума В ЦК НА Союза ССР, прошедшего под руководством Д. Коркмасова был заслушан Доклад академика А. Н. Самойловича о результатах его поездки с академиком Н. Я. Марром в Анкару, куда они командировались Академией Наук СССР в марте 1933 г. по приглашению правительства Турции для установления постоянного сотрудничества в области истории и лингвистики между научными учреждениями дружественных стран. Доклад посвящался вопросам языкового строительства и характеристики, основанному в Турции в 1932 г. после Анкарского Конгресса по истории — «Обществу для изучения турецкого языка» или Лингвистического Общества.[34]

Аналогичный Доклад академиком А. Н. Самойловичем был сделан на Собрании Академии Наук, принявшего решение об организации при Академии Наук Комиссии содействия постоянному Советско- Турецкому научному сотрудничеству, в котором должно представить ряд союзных научно-исследовательских организаций, в первую очередь ВЦКНА Союза ССР. Председателем этой Комиссии был избран академик Н. Я. Марр, являвшийся членом Президиума ВЦКНА Союза ССР, возглавлявшегося Д. Коркмасовым.

В 1934 году Коркмасов возглавил Всесоюзный Оргкомитет по подготовке и проведению в СССР 1000-летнего юбилея персидского поэта Фирдоуси.[35]

Грандиозные мероприятия в СССР, совмещённые с торжествами на родине поэта, имея большое международное значение способствовали укреплению дружеских связей СССР с Персией. Инициатива Союза ССР была подхвачена другими Европейскими государствами: Германией, Италией, Францией.

В 1935 году, Дж. Коркмасов в составе Всесоюзного Организационного Комитета обеспечивал руководство работами по созыву III-го Международного Конгресса Иранского искусства, проходившего в сентябре того года в Ленинграде и Москве.[36]

Этот Конгресс — 3-й по счёту после Филадельфийского (1926 г.) и Лондонского (1931 г.) — был созван Международной Ассоциацией по искусству Ирана.

В состав Орг. Комитета также входили: Бубнов — Народный комиссар просвещения, Литвинов — Народный комиссар иностранных дел СССР, академики Орбели и Самойлович, М. Горький — писатель, Н. Бухарин — чл. ЦК и Редактор «ИзвестиЙ», Булганин — председатель Моссовета, Кодацкий — Председатель Ленсовета, Легран — Директор Академии Художеств (бывший директор Эрмитажа), Аросев — председатель ВОКС.

Заседания Конгресса проходили в помещении Эрмитажного Театра, где более 170 учёных из 26 стран представили доклады по своим исследованиям. К Конгрессу традиционно была приурочена выставка. Если Лондонский Конгресс (1931 г.) ставил задачей представить исключительно шедевры иранского искусства, то грандиозная выставка, развернувшаяся в 83 залах Эрмитажа, ставила задачей представить искусство Ирана и стран, бывших с ним в культурном общении на протяжении шести тысячелетий. III-й Международный Конгресс Иранского искусства стал очень важным событием в российско-иранских отношениях.[36]

В феврале 1937 г. проводил конференцию Государственной Академии истории материальной культуры (ГАИМК) в Ленинграде с выставкой в Эрмитаже.[37]

В апреле 1937 г. в Москве под руководством Коркмасова была проведена Юбилейная Сессия, посвящённая 10-летию Всесоюзного Центрального Комитета Нового Aлфавита (ВЦКНА) СССР.[38]

В мае 1937 г. Коркмасов участвует в Уйгурской Конференции (Алма-Ата, Фрунзе).[39]

Репрессирован 22 июня 1937 годa, реабилитирован 4 августа 1956 года (посмертно)[40].

Никаких подтверждающих фактов, документов, приказов и протоколов, свидетельствующих о причастности Коркмасова к репрессиям 1930-х годов, в архивах не обнаружено. Более того, архивные документы свидетельствуют об обратном — его активном противодействии губительной политики репрессий, раскручивавшейся по воле «отца всех народов» в 30-е годы ХХ века, одновременно с насильственной коллективизацией, сопровождавшейся преследованиями и массовыми репрессиями[41]

Личность Коркмасова

Коркмасов, в совершенстве владевший 7 языками, оставлял восторженное впечатления у знавших и знакомившихся с ним людей. К примеру, нобелевский лауреат и великий филантроп Фритьоф Нансен, посетивший Республику и гостивший у Коркмасова в 1925 году, написал о нём:

«Коркмасов — кумык из села Кумторкала, недалеко от Махачкалы. Он более похож на европейца. У него интеллигентное лицо и широкий лоб, волос седой и волнистый. Его родной язык — тюрко-кумыкский. Это самый распространённый язык в Дагестане и, наряду с русским, признанный язык общения. Коркмасов — очень умный человек, имеет первоклассное образование. Исконная профессия его — юрист, он очень начитан. До революции он как политический эмигрант находился продолжительное время в Париже.»[42][43]

Погибший в 1919 году революционный деятель Уллубий Буйнакский писал:

«Коркмасов ещё с революции 1905 г. в глазах дагестанцев олицетворение свободы и уничтожение всех проклятых устоев, вдвойне давивших дагестанцев.»[44]

Общественный деятель, учёный и просветитель балкарского народа И. Хубиев (Карачайлы) в своей работе «Быт горских народностей Юго-Востока», отметил, что поскольку «центр тяжести горской самобытности, горской инициативы, наиболее яркое выражение горского характера надо искать в Дагестане, то мы остановимся на примерах Дагестана, а затем коснемся других областей, населенных горцами.» Таким образом, взяв за основу Дагестан и иллюстрируя на страницах журнала ход грандиозных работ на КОРе, он заключил:

«Авторитетнейшее лицо, олицетворяющее волю и творческий порыв трудящихся Дагестана — председатель Дагестанского Совнаркома тов. Джелал Коркмасов.»[45]

Академик С. П. Обнорский, учёный-лингвист, действительный член Академии наук СССР, работавший советником у Коркмасова, не скрывая глубокой симпатии незадолго до своей смерти с восхищением высказывался:

«Я думаю, что такого человека, как Джелал Коркмасов, образованнейшего и высоконравственного, можно ставить в один ряд с самыми выдающимися личностями ХХ века. Я не сомневаюсь, что со временем история к этому придет. Сейчас имя этого выдающегося человека, крупнейшего ученого и мыслителя, даже боятся упоминать. Но я не боюсь. В своей книге „Культура русского языка“ я дважды упоминаю его имя. Его имя должно быть известно всему миру.»[46][47]

Магомед Бутаев вспоминает:

«Хочется отметить один эпизод, очевидцем которого был я в мои школьные годы. В 1933 году в моем родном селении Куркли методом народной стройки был построен клуб, названный именем Джелала Коркмасова. В 1937 году (то есть когда Коркмасов был уже репрессирован), во время выборов в Верховный Совет, на встречу с избирателями в наше селение приехал кандидат в депутаты.(…)

А за день до его приезда старейшины села совещались, как сделать так, чтобы „дорогой гость“ не заметил, чье имя носит клуб, в котором предполагалась встреча с ним. Одни предлагали временно замуровать глиной надпись, высеченную в камне на века, другие — организовать встречу на майдане. Договорились оставить как есть, так как надпись сделана по-лакски и „гость“ вряд ли поймет. Но не тут-то было. Бдительный чекист все-таки при входе в клуб обратил внимание на надпись на камне. Но находчивый дядя Гаджи разрядил обстановку: „Это имя нашего красного партизана — Джелалутдина Курклинского“.

Клуб имени Джелал-Эд-Дина Коркмасова около 80 лет верой и правдой служил курклинцам, являлся довольно солидным по тем временам очагом культуры села.»[48]

Дагестанский просветитель Хасан-Бек Нуцалов, с 1885 по 1919 год преподававший богословие и восточные языки в Ставропольской гимназии, кавалер Ордена Святой Анны, так выскажется о Коркмасове:

«Я прочитал Ваше послание в котором говорится о результате и выгодах перенесения Дагестанского правительства из Темир-Хан-Шуры в Анжи-Кала. Я весьма обрадован, видя Ваши мудрые решения и высокие заботы, направленные для оказания добрых дел и пользы и для облегчения положения бедноты Дагестана и, поэтому посчитал уместным написать по-арабски несколько строк (в стихах):

„Коркмасов является последним по времени вождем Дагестана,

Но он принес то, что не приносил ни один его предшественник,

Пусть потрудятся так и другие подобные ему.“

Да уладит Аллах положение бедняков, да удлинит жизнь мудрых людей! Первая среда месяца зульхиджа, а это — двадцать пятый день месяца июль 1921 года.»[49]

Из воспоминаний учёного, литератора, государственного и общественного деятеля А. М. Аршаруни, после его посещения Дагестана в 1925 году:

«Несмотря на то, что он жил немало вне Дагестана, Коркмасов сохранил на протяжении всей жизни удивительные черты коренного жителя Северного Кавказа: гостеприимство, общительность, чуткость. Он был очень внимателен к нуждам людей, чрезвычайно прост в общении с ними. Много читал на русском и французском языках, которыми он владел безупречно. Любил мировую историю, особенно любил (это не скрывал) якобинцев. Все мы, и горцы, уважали этого убежденного интернационалиста, умело сочетавшего теорию с практикой… Его можно назвать строителем самого широкого профиля, государственным деятелем нового типа.»[50][51]

Заведующий Отделом литератур народов РФ и СНГ Института мировой литературы им. А. М. Горького, доктор филологических наук, профессор К. К. Султанов в статье «В диапазоне культуры. О духовном облике Дж. Коркмасова — человека и политика» отметил:

«.. с этим именем ассоциируется идея общественного блага, бескорыстного служения людям: он был для них олицетворение власти, которой можно безоговорочно доверять.»[52]

Память

- Родное село Джелал-Эд-Дина Коркмасова, Кумтор-Кала, после вызванного землетрясением переноса на новое место (в 1970 году), где заново был отстроен современный посёлок, по инициативе коренных жителей, ходатайство которых поддержало руководство Республики и Верховный Совет РСФСР, был назван Коркмас-Кала. Коркмас-Кала является райцентром Кумторкалинского района. В центре, в окаймлении уютного сквера, к которому от Парадной Арки при въезде в р-оный центр ведёт красивый бульвар, высится 5-метровая скульптурная композиция Д-Э. А. Коркмасову.

- В 1997 году центральная улица столицы Республики, города Махачкала, получила имя Коркмасова (до 05.12.1996 — Советская).

- Мемориальная доска открыта на здании ГУВД Махачкалы (ул. Максима Горького, 10)[53]

- Ещё до революции Джелал-Эд-Дин Коркмасов приобрёл в окрестностях Махачкалы на свои средства земли для переселения жителей из неудобной для жизни местности Атлы-Боюн. На этих землях, по его же инициативе, был отстроен современный посёлок городского типа Ленинкент, в котором центральная улица носит имя Д-Э. А. Коркмасова и установлен памятник ему.[54]

- В 1925 году по ходатайству жителей — Дешлагарский район и районный центр Дешлагар (Даргинский округ, основная ударная сила против войск Деникина, где в годы борьбы находился Штаб (с. Леваши) Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана) были названы именем Коркмасова.

Имя Коркмасова до конца 1937 года носили:

- Коркмас-Кала и Коркмас-Калинский район (последующее название с 25.12 1937 г. — Сергокала)[55]

- Коркмасовка — последующее название с декабря 1937 г. Богатырёвка[56] Кировского района города Махачкалы.

- Ново-Коркмасовка — последующее название с декабря 1937 г. село имени Горького Тарумовского района Республики Дагестан.

- Джалалкент — последующее название с декабря 1937 г. Башлыкент[57] Каякентского района Республики Дагестан.

- Джелал — последующее название с декабря 1937 г. Махач-Аул Нефтекумского района Ставропольского края.

- Новый Джелал — последующее название с декабря 1937 г. Уллуби-Юрт Нефтекумского района Ставропольского края.

- Главная магистраль Канала Октябрьской Революции (КОРа)[58]

- Первая женская гимназия столицы Азербайджана города Баку[59]

- Одним из наиболее важных событий, в развитии важнейшей отрасли отечественной востоковедческой науки — тюркологии, после весьма длительного «табу» наложенного на неё во времена сталинизма и сохранявшегося в эпоху «холодной войны», явились плодотворные изыскания, подтверждённые серией научных публикаций знаменитого ленинградского учёного-востоковеда, проф. А. Д. Желтякова, осветившего жизнь и деятельность Дж. Коркмасова, через призму издаваемой им в Турции первой русскоязычной газеты «Стамбульские новости».[60]

- В августе 1988 года в городах и населённых пунктах Дагестана были проведены широкие мероприятия, завершившиеся торжественным открытием Мемориальной доски на доме правительства, где жил и работал Коркмасов в городе Махачкале, и торжественным собранием с участием высшего руководства Республики, посвящённого 110-летию Джелал-Эд-Дина Коркмасова.

- В 1989 году опубликован художественно-документальный роман писателя М-С. Я. Яхъяева: «В полдневный жар…: Роман о Джелал-Эд-Дине Коркмасове», выдержавший 2 издания (Махачкала, 1989, 1995).

- В 1997 году, писатель М-С. Я. Яхъяев, удостоившийся Республиканской премии, направил её на переиздание романа «В полдневный жар или Джелал Коркмас», совместив его с произведением «Три солнца: Повесть об Уллубии Буйнакском», издав сборник произведений под единым названием — «БЕССМЕРТИЕ».[61]

- В мае 2007 года в Дагестане отмечалось 130-летие со дня рождения Коркмасова. Этому событию была посвящена научно-практическая конференция прошедшая в г. Махачкале, вылившаяся в большое общественное мероприятие в Республике, по результатам которой в 2009 году при поддержке Фонда изучения наследия Коркмасова в Москве был издан Юбилейный сборник «Д-Э. А. Коркмасов. Из жизни замечательных людей. На службе вечности».[62][63][64]

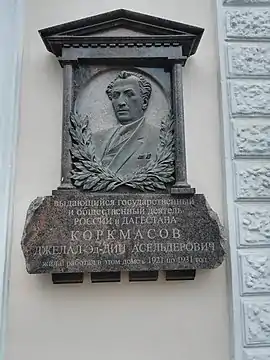

- В 2008 г. на фасаде особняка, бывшего Дома правительства (СНК ДССР), расположенного в историческом центре Республиканской столицы Дагестана, ул. Горького, д. 10, установлена (с заменой старой доски) монументальная Мемориальная Композиция « выдающемуся государственному и общественному деятелю России и Дагестана Д. Коркмасову» (авторская работа известного московского скульптора, действительного члена АН РФ — С. Г. Мильченко). Памятник явился архитектурной достопримечательностью, украсивший городской ландшафт столицы Дагестана.[65][66]

- в 2009 году на Университетской площади Махачкалы была водружена каменная глыба, где надпись на вмонтированной в неё гранитной плите извещает о месте будущей скульптурной композиции Коркмасову.[67]

- в 2017 г. доктор философии, профессор М. А. Абдуллаев, в честь приближающегося 140-летия Коркмасова посвятил ему свою работу «Великий дагестанец — Джелал-Эд-Дин Коркмасов. Жизнь, деятельность и социально-политические воззрения».[68]

- В октябре 2017 г. на родине Коркмасова — Республике Дагестан — прошли мероприятия, посвящённые чествованию его 140-летнего юбилея.[69][70][71]

- 1-3 октября 2018 г. на базе гимназиии № 35 посёлка Ленинкет были проведены Коркмасовские чтения. В них приняли участие представители 4-х городов и 12-ти районов Республики Дагестан. Мероприятия сопровождались праздничным концертом и возложением цветов к подножию памятника Джелал-Эд-Дину Коркмасову в районном центре Коркмас-Кала.[72]

- 31 октября 2018 г. на пленарном заседании Международной научной Конференции в Москве, посвященной 200-летию Института Востоковедения РАН, был сделан блестящий по своей новизне доклад, посвященный Дж. КОРКМАСОВУ: Первая русскоязычная газета в Турции «Стамбульские новости». Программа Международной научной Конференции — Классическое востоковедение: источниковедение, архивистика, археология., Москва, 30 октября — 1 ноября 2018 г.[73]

- 6 декабря 2018 г. в Национальной Библиотеке столицы Республики Дагестан состоялась презентация книги проф. М. И. Билалова: «Мысли не на каждый день». Её разделы посвящены размышлениям автора о «Дагестане как цивилизации», «Дагестан во многих культурах», «Этнические истоки дагестанской нации», «Дагестанцы, как личности» и т. д. Центральное место в научной монографии учёного занимает статья о Джелал-Эд-Дине КОРКМАСОВЕ «ДИПЛОМАТ, УЧЕНЫЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ»[74][75]

- 5 марта 2019 г. в рамках график-лектория проекта «Высокие звезды», в Культурно-Выставочном центре Национального музея Республики Дагестан, прошли чтения «Джелал-Эд-Дин Коркмасов — выдающийся государственный деятель.»

- 31 октября 2019 г. ВЫСТАВКА развернутая в актовом зале Центрального Государственного Архива Республики Дагестан (ГКУ ЦГА РД, дир. Бекаева О. В.) была посвящена 110-летию со дня выхода в свет русскоязычного первенца в Турции — газеты «Стамбульские новости», издававшейся под редакцией Джелал-Эд-Дина Коркмасова в Константинополе (1909—1910 гг.). Открытие выставки, посвященной истории и судьбе газеты, совмещалось с ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ коллекции документов, преподнесенных Архиву в дар, внуком Дж. Коркмасова, известным исследователем и публицистом А. Коркмасовым, ставших результатом его научных изысканий в Российских и зарубежных архивах; Москва; ГАРФ, АВП РИ, РГАСПИ, С-Петербург; РГИА, Институт восточных рукописей РАН РФ, Османского Архива, Российской Государственной библиотеки (РГБ, бывшей ленинки), Центральной Государственной Исторической Публичной библиотеке (ЦГИПБ) и др. Таким образом, сосредоточение этой коллекции в данном научном Центре (ГКУ ЦГА РД) именно на родине Дж. Коркмасова, всего что имеет отношение к этому культурному памятнику всемирно-исторического значения, созданы комфортные условия для исследователей Республике и за её пределами.[76][77]

Высказывания Коркмасова

Обстановкой владеет тот, кто владеет цифрой

— Д. Коркмасов. Семь лет борьбы и строительства: доклад на VI Вседагестанском съезде Советов. Махачкала: Даггосиздат, 1927.

Мы уже на столько продвинулись вперед и окрепли, что должны сравнивать свое движение с движением других частей Союза и по ВЕРТИКАЛИ И ПО ГОРИЗОНТАЛИ.

Сравнивать и работать, наполненные одной мыслью, одним стремлением — не отставать. Только так Дагестан получит свое новое лицо и не скатится в какой-нибудь темный закоулок, а ныне — и в экономическом и в культурном отношении, Дагестан приобщается к самым передовым народам мира. В своем национальном освобождении, на основе самодеятельности и самоуправления, твердо укрепляясь, Дагестан поднимает свое новое лицо.

— Д. Коркмасов. Семь лет борьбы и строительства. М. 1927 г.

Решения должны не мариноваться в канцеляриях, а популяризироваться и оперативно решаться.

— Д. Коркмасов, Отчетный доклад на 7-ом Вседагестанском съезде, 9 апреля, 1929 г., газ. «Красный Дагестан», №80(2098), 1929 г.

Примечания

- ВСЕРОССИЙСКИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. ДЕКРЕТ от 20 января 1921 года. ОБ АВТОНОМНОЙ ДАГЕСТАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

- Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГАРД). Ф.р-175, Оп.3, Д.199

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1318, Оп. 7, Д. 1, Л. 2.

- Центральный государственный архив Республики Карелия (ЦГАРК). Ф.1, Оп.5, Д.19/401.

- Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Политархив, Ф.151, Оп.482, Д.3073, Л.43.

- Э. Зульпукарова. Из истории первой русской газеты «Стамбульские новости». РИА Дагестан. 9 августа 2009.

- Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Турецкий Стол (новый), Ф.149, Оп.502/2(б), Д.6891, Л.7.

- Тюркологический Сборник, 1978. Главная редакция Восточной литературы, РАН, изд."Наука", Москва, 1984.

- Д. Коркмас(ов), М. Скоковская. Путеводитель по Константинополю, окрестностям и провинции. изд. Л. Бабок и сыновья, Константинополь, издание 1-е, 1913; издание 2-е, 1919.

- Дагестанская социалистическая группа — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание).

- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф.17, Оп.100, Ед. Хр. 51/6659, Л.32; Ф.589,Оп.3, Д.6137.

- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф.85, Оп.10, Д.12, ЛЛ.1,2,3.

- Бюллетень Центрального Революционного Совета Обороны. № 3, 6 апреля 1920, стр. 1.

- Протокол заседания № 3 от 17 февраля 1921 года. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.1235, Оп.95, Д.94, Л.22. — Протокол заседания Президиума ВЦИК РСФСР № 3 от 17 февраля 1921 года.

- Стенографический отчет Краевого Совещания Экономических Совещаний Юго-Востока России (17-19 октября 1922 г.). тип. Советский Юг, Ростов-на-Дону, 1922, стр. 49-51.

- Журнал «Жизнь Национальностей». № 1, январь 1923, стр. 103.

- Кумыкский мир | Г. Адилов. Строительство канала имени «Октябрьской революции».

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.1318, Оп.7, Д.75, ЛЛ.7,10 — Протокол заседания Президиума ВЦИК № 13 от 16 февраля 1922 года.

- Ленин и Дагестан. Сборник документов и материалов. Издательство Дагестанского филиала АН СССР, Институт истории. — Махачкала, 1979, стр. 182.

- Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГАРД). Ф.р-4, Оп.3, Д.5, Л.71; Газета «Советский Дагестан» № 224, 4 декабря 1921.

- Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГАРД). Ф.р-37, Оп.19, Д.2; Газета «Красный Дагестан» № 223, 21 декабря 1922.

- Д. Коркмасов. Роль и значение печати в Дагестане. Махачкала, 1926.

- Московский договор между Россией и Турцией, 16 марта 1921 года.

- А. Д.-Э. Коркмасов. «Джелал Коркмас(ов). 20-е годы ХХ века — год 1923-й». Газета «Ёлдаш»/«Времена», № 425—426, 07.02.2014-14.02.2014.

- Д. Коркмасов. Семь лет борьбы и строительства: доклад на VI Вседагестанском съезде Советов. Махачкала: Даггосиздат, 1927.

- Отчет ДагЭкосо. Экономическое состояние Дагестана. Махачкала, 1923, стр. 8.

- Восточные Республики на Всероссийской Сельскохозяйственной Выставке в 1923 году. Журнал «Новый Восток», 1923, № 4, стр. 489—491.

- Газета «Красный Дагестан», № 156 (971), 13 июля 1925.

- Постановление от 15 января 1931 года, принятого по докладу Главы правительства Дагестанской Республики — Д. Коркмасова от 14 января 1931 года (Протокол № 10)Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.3316, Оп.23, Д.1317 (ч.1).

- Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.3316, Оп.23, Д.1316 (ч.4).

- А. Н. Скачко. Дагестан — от колониального вырождения к социалистическому расцвету. Москва, 1931, стр. 150—151.

- Стенографический отчет IV-го Пленумa ВЦКНА СССР. Издательство Главлит, тип. Центриздата Народов СССР. — Ленинград, 1930.

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 3316, Оп. 22, Д. 10.

- А. Н. Самойлович. Языковое строительство в Турции. Журнал «Письменность и Революция», под редакцией Д. Коркмасова, К. Алавердова, А. Нухрат. изд. ВЦКНА, Москва — Ленинград, 1933. Сб. 1, стр. 187—191.

- Кумыкский мир | К. Султанов. Дж. Коркмасов — человек и политик.

- Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук (АРАН), Ф. 909, Оп.3, Д.221.

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 3316, Оп. 43, Д. 1405, Лл. 4-5 (с об.).

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 3316, Оп. 43, Д. 1405, Л. 4.

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 3316, Оп. 43, Д. 1405, Л. 5.

- «Расстрельные списки: Москва, 1935—1953: Донское кладбище (Донской крематорий)» — Москва, 2005.

- Кумыкский мир | А. И. Османов. Джелал-Эд-Дин Коркмасов — выдающийся государственный и общественный деятель.

- Кумыкский мир | Ф. Нансен. Через Кавказ на Волгу.

- СПРАВКА: Эта цитата из книги «Глазами друга» в переводе А. А. Моллаева (1981 г.) Однако, дословно первоисточник Ф. Нансена «Через Кавказ на Волгу» (Осло — 1929 г.; Лейпциг — 1930 г.; Лондон — 1931 г.; Нью-Йорк — 2009 г.) гласит — «государственный язык в Дагестане тюркско-кумыкский и второй русский». Учитывая отличительные особенности развития и суверенных основ Республики Дагестан в общественно-политических условиях 20-х годов ХХ века, это свидетельство великого ученого и писателя исторически абсолютно выдержано. Формулировки же перевода Моллаева, исказившие и деформировавшие эту суть, составлены под лад мотивов режима, диктовавшего их уже в иных условиях, длящихся, сохраняясь в завуалированной форме и после 1937 года.

- «Известия ВЦИК», № 238 (502), 31 октября 1918.

- И. Хубиев. Быт горских народностей Юго-Востока. Журнал «Революция и горец». № 8, 1924.

- И. Керимов. «Последний экзамен (Имя в истории — памяти великого дагестанца Дж. Коркмасова)». Газета «Ёлдаш/Времена», март 2005; Журнал «Дагестан», № 4(19), стр. 22-23, июль-август 2005.

- Научный сборник «Д-Э. А. Коркмасов. Из жизни замечательных людей. На службе вечности». Москва, 2009, стр. 114—116.

- М. Бутаев. Джелал-Эд-Дин Коркмасов — выдающийся журналист и публицист (недоступная ссылка). «Ёлдаш». — Выпуск № 39 (13555) от 26 сентября 2009. Дата обращения: 16 января 2010. Архивировано 19 октября 2013 года.

- Г. М-Р. Оразаев. Тюркоязычная деловая переписка на Северном Кавказе ХVII -ХІХ вв. Типография ДНЦ РАН, Махачкала. — 2007, стр. 258—260.

- А. М. Аршаруни. Легенда гор. В сборнике: «Рассказы, новеллы и очерки о становлении и укреплении советского государства», издание 2-е, изд. Политическая литература. — Москва, 1970.

- Кумыкский мир | М. Абдулаев. Великий дагестанец.

- Научный сборник «Д-Э. А. Коркмасов. Из жизни замечательных людей. На службе вечности». — Москва, 2009, стр. 149.

- памятная плита Фритьофу Нансену находится недалеко от мемориальной доски Джелал-эд-дину Коркмасову, также располагающейся на стене ГУВД Махачкалы

- Ю. Идрисов. «Ленинкент — Атлыбоюн» Газават.ру. 13.07.2012

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1235, Оп. 45 (б), Д. 92, Л. 9.

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1235, Оп. 45 (б), Д. 92, Л. 8.

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1235, Оп. 45 (б), Д. 92, Л. 7.

- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1318, Оп. 1, Д. 456, Л. 402.

- Газета «Советский Дагестан», № 245, 28.12.1921.

- Тюркологический Сборник 1978. Главная редакция «Восточная литература», РАН, Москва, 1984.

- М-С. Яхъяев. Бессмертие. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1997, 2002.

- Кумыкский мир | Содержание | Презентация книг | Д-Э. А. Коркмасов (К 130-летию со дня рождения).

- Джелал-Эд-Дин Коркмасов. Выдающийся государственный и общественный деятель России и Дагестана — Книжный магазин «Русская деревня».

- Джелал-Эд-Дин Коркмасов. Выдающийся государственный и общественный деятель России и Дагестана. Материалы научно-практической конференции, посвященной 130-летию со дня рождения.

- Газета «Ёлдаш»/«Времена», № 165, 31.10.2008

- Журнал «Дагестан», № 6 (39), 2008

- М. Абдулхабиров. «Он памятник себе воздвиг нерукотворный». Газета Ёлдаш/Времена, № 33 (14782)/№ 638, стр. 7-8, 17.08.2018.

- М. А. Абдуллаев «Великий дагестанец — Джелал-Эд-Дин Коркмасов. Жизнь, деятельность и социально-политические воззрения». Издательский дом «Эпоха», Махачкала, 2017.

- М. И. Билалов. Джелал-Эд-Дин Коркмасов. Дипломат, ученый, просветитель. Газета «Дагестанская Правда», 27.09.2017

- 140-летие Джелал-эд-Дина Коркмасова торжественно отметили в Махачкале. Журнал «Женщина Дагестана» 27.10.2017

- 27 октября 2017 г. в Дагестане на высоком государственном уровне отпраздновали 140-летие Джелал-эд-Дина Коркмасова. Мероприятие венчало торжественное Собрание и грандиозный концерт проходивший в Государственном Теартре столицы Республики. РИА Дагестан 27.10.2017

- Научно-практическая конференция «Коркмасовские чтения»

- А. Д-Э. Коркмасов. Первая русскоязычная газета в Турции «Стамбульские новости». Доклад на Международной научной Конференции в Москве, посвященной 200-летию Института Востоковедения РАН. 31 октября 2018 г.

- М. И. Билалов. Мысли не на каждый день. Издательский Дом «Дагестан», Махачкала, 2018 г., стр. 148—158.

- «Феномен Джелал-Эд-Дина Коркмасова: просветитель, военный триумфатор, дипломат, творец Республики (к 141-ой годовщине)» Журнал «Ахульго», № 15. 2018 г., тип. «Медиограф», гор. Ростов-на-Дону.

- А. Д-Э. Коркмасов "Джелал-Эд-Дин Коркмасов и его «высокодостойный орган отечественной печати» газета «Стамбульские новости» / к 110-летию первой в истории международной прессы русско-язычной газеты в Турции. Газета «Дагестанская жизнь», № 29(612), 14.11.2019.

- А. Д-Э. Коркмасов "Джелал-Эд-Дин Коркмасов и его «высокодостойный орган отечественной печати» газета «Стамбульские новости» / к 110-летию первой в истории международной прессы русско-язычной газеты в Турции. Газета «Сары-Xум», № 42-43, 15.11.2019.