Жемчуга

«Жемчуга» — третий сборник стихов Николая Гумилёва, выпущенный в 1910 году московским издательством «Скорпион».

| Жемчуга | |

|---|---|

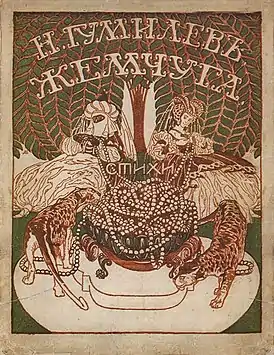

Обложка издания 1910 года | |

| Жанр | Сборник стихотворений |

| Автор | Николай Гумилёв |

| Дата первой публикации | 1910 |

| Издательство | «Скорпион» |

| Предыдущее | Романтические цветы |

| Следующее | Чужое небо |

Создание и структура

Основу книги составили стихотворения 1907—1910 годов, к которым был добавлен предыдущий сборник «Романтические цветы». Работу над новым сборником Гумилев начал еще до выхода в свет предыдущего, о чем сообщал В. Я. Брюсову в письме из Парижа 9 января 1908. 15 (28) декабря того же года он просил Брюсова анонсировать в каталоге «Скорпиона» выход нового сборника, сменив его название на «Золотую магию», но в послании из Царского Села 11 (24) мая 1909 сообщил о возвращении к прежнему наименованию. Вышедший из печати во второй половине апреля 1910 сборник открывался надписью: «Посвящается моему учителю Валерию Яковлевичу Брюсову»[1].

Книга состояла из четырех частей: «Жемчуг черный», «Жемчуг серый», «Жемчуг розовый» и «Романтические цветы».

Названия трех основных частей отсылали к стихотворению Гумилева «Скрипка Страдивариуса» (1909), в котором нитки черного, серого и розового жемчуга носил как уерашение дьявол, и в свою очередь намекали на программное стихотворение, открывавшее весь сборник — «Волшебную скрипку»[2].

Юрий Верховский считает, что каждый из трех основных разделов Гумилев завершает сказочно-фантастическим эпосом[3], и таким образом в «Сне Адама» «дает образ грезе поэта о первобытно-светлой душе, испуганной познанием жизни человеческой»[4]; в «Капитанах» «открывается суровая и мужественная легенда о далях и безднах ищущего духа человеческого»[4]; из «Северного раджи» встает «видение торжествующей творческой мечты»[4].

Относительно символики цветов А. С. Архипова полагает, что «Жемчуг черный» своим цветом ночи и небытия обозначает отрицание, уход из рая («Лучше слепое Ничто, / Чем золотое вчера») и предполагает преступление (Потомки Каина», «Семирамида», «Портрет мужчины в Лувре»), «Жемчуг серый» цветом сумерек представляет центральную идею скитаний над океанскими безднами («Возвращение Одиссея», «Капитаны»), а «Жемчуг розовый» означает рассвет («Христос», «Путешествие в Китай», «Рыцарь с цепью») и герой завершающего стихотворения «Северный раджа» строит новую Индию, как воплощение земного рая[5].

Состав сборника

Жемчуг черный

Эпиграф: «Qu'ils seront beaux, les pieds de celui qui viendra / Pour m'annoncer la mort!» (Прекрасны будут пусть той стопы, что придет / О смерти возвестить!) из поэмы Альфреда де Виньи «Гнев Самсона» (1838—1839), изданной в посмертном сборнике «Судьбы» (1864)[K 1]

- Волшебная скрипка

- Одиночество

- Камень

- Одержимый

- Поединок

- В пустыне

- Портрет мужчины. Картина в Лувре работы неизвестного

- Основатели

- Выбор

- Лесной пожар

- Царица

- Товарищ

- В библиотеке

- В пути

- Семирамида

- Читатель книг

- Адам

- Воин Агамемнона

- Варвары

- В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы…

- Театр

- Потомки Каина

- Дон Жуан. Сонет

- Попугай. Сонет

- Сон Адама

Жемчуг серый

Эпиграф: «Что ж! Пойду в пещеру к верным молотам, / Их взносить над горном жгуче-пламенным, / Опускать их на пылающий металл» из стихотворения Брюсова «Прощание» 1904, изданного в сборнике «Stephanos» (1906)

Возвращение Одиссея

- I. У берега

- II. Избиение женихов

- III. Одиссей у Лаэрта

- Завещание

- Озёра

- Старый конквистадор

- Правый путь

- Орёл

- Ворота рая

- Колдунья

- Вечер («Ещё один ненужный день…»)

- «Рощи пальм и заросли алоэ…»

- «У меня не живут цветы…»

- Это было не раз

- Старина

- «Он поклялся в строгом храме…

Беатриче

- I. «Музы, рыдать перестаньте…»

- II. «В моих садах — цветы, в твоих — печаль…»

- III. «Пощади, не довольно ли жалящей боли…»

- IV. «Я не буду тебя проклинать…»

- Молитва

Капитаны

- I. «На полярных морях и на южных…»

- II. «Вы все, паладины Зелёного Храма…»

- III. «Только глянет сквозь утёсы…»

- IV. «Но в мире есть иные области…»

Жемчуг розовый

Эпиграф: «Что твой знак? — Прозренье глаза, / Дальность слуха, окрыленье ног» из стихотворения Вячеслава Иванова «Пришлец» (сборник «Прозрачность», 1904)

- Рыцарь с цепью

- Заводи

- Андрогин

- Кенгуру

- «Ты помнишь дворец великанов…»

- Маэстро

- Христос

- Сказочное

- Охота

- «Мне снилось: мы умерли оба…»

- Покорность

- Уходящей

- Свидание

- Маркиз де Карабас

- Путешествие в Китай

- Северный раджа

Романтические цветы

«И было мукою для них, / Что людям музыкой казалось» Иннокентия Анненского, из стихотворения 1908 года «Смычок и струны» (сборник «Кипарисовый ларец», 1910). Также было сохранено посвящение А. А. Горенко

- «Над тростником медлительного Нила…»

- «Что ты видишь во взоре моём…»

- «Там, где похоронен старый маг…»

Император Каракалла

- I. «Призрак какой-то неведомой силы…»

- II. «Император с профилем орлиным…»

- Любовникам

- Помпей у пиратов

- «Улыбнулась и вздохнула…»

- Влюблённая в дьявола

- «Я долго шёл по коридорам…»

- «Царица иль, может быть, только печальный ребёнок…»

- «На руке моей перчатка…»

- «Приближается к Каиру судно…»

- «Сады моей души всегда узорны…»

Озеро Чад

- I. «Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд…»

- II. «Видишь, мчатся обезьяны…» (Барабанный бой племени Бурну)

- III. «На таинственном озере Чад…»

- «Следом за Синдбадом-Мореходом…»

- Японской артистке Сада-Якко, которую я видел в Париже

- Неоромантическая сказка

Критика

Рецензия Валерия Брюсова была опубликована в № 7 Русской мысли, а в 1912-м перепечатана в сборнике «Далекие и близкие». Констатировав, что времена, когда молодое поколение поэтов в борьбе с господствовавшим в литературе реализмом отдавало предпочтение фантастике, заканчиваются и будущее должно принадлежать некоему синтезу «реализма» и «идеализма», он указывает, что Гумилев подобного синтеза пока не ищет, всецело пребывая «в мире воображаемом и почти призрачном»[6], стихи его полны фантастики и причудливого экзотизма, в четвертом же разделе чудесного элемента еще больше. При этом Брюсов отмечает, что автор в «значительной степени освободился от крайностей своих первых созданий и научился замыкать свою мечту в более определенные очертания»[7], «медленно, но уверенно идет к полному мастерству в области формы»[7], и почти все стихи сборника имеют выверенное и утонченное звучание[7].

Вячеслав Иванов в рецензии в № 7 Аполлона пишет о Гумилеве как достойном подражателе Брюсова, по-прежнему остающемся именно учеником, причем «весь экзотический романтизм молодого учителя расцветает в видениях юного ученика, порой преувеличенный до бутафории и еще подчеркнутый шумихой экзотических имен»[8]. При этом рецензент убежден, что со временем молодой поэт найдет индивидуальный стиль[8]. На данном же этапе эпическое в его поэзии преобладает над лирикой, так как автору не хватает собственного переживания, растворяющегося в чудесном сновидении[9]. От этого проистекает «стесненность поэтического диапазона и граничащая подчас с наивным непониманием неотзывчивость нашего автора на все, что лежит вне пределов его грезы»[10], при том, что в лирической энергии как таковой у Гумилева недостатка нет, но нехватка душевного опыта, приобретаемого через страдание и любовь, пока еще не дает ему перейти от смутного чувствования к объективному эпосу и чистой лирике[10].

Издатель Московской газеты Ефим Янтарев, чью книгу стихов Гумилев разгромил в мартовском номере «Аполлона», написав, что «невозможно ни читать ее, ни говорить о ней», ответил короткой и такой же разгромной резцензией, начинавшейся с фразы «есть поэты и стихи, о которых трудно спорить, — так очевидна их ненужность и ничтожность»[11], после чего для примера высмеял стихотворение «Царица»[11].

Сергей Ауслендер («Речь», 5.07.1910) похвалил молодого ученика Брюсова за строгое и серьезное отношение к поэтическому мастерству[12], а Георгий Чулков («Новый журнал для всех», № 20, 1910) под псевдонимом «Борис Кремнев» выделил «даровитого» Гумилева среди брюсовских учеников, усвоивших у метра крепкий и тугой ямбический стих Пушкина и Баратынского. По мнению критика, «если стих Гумилева не мелодичен и не певуч, как скрипка, зато в нем есть ясная звучность трубы герольда, воина и охотника. Гумилев редко пользуется аллитерацией и внутренней рифмой, зато он умеет придать стиху гибкость и желанное напряжение, окрыляя его там, где надо, и эонической строкой»[13].

Положительную рецензию опубликовал И. И. Ясинский («Новое слово», № 3, 1911)[14], Василий Гиппиус под псевдонимом «Росмер» («Против течения», №8, 8 декабря 1910) жестоко раскритиковал Гумилева, в стихах которого за «яркостью формы — пустота души, которой нечего сказать»[15], «под каждой расцвеченной личиной — слишком обычное лицо равнодушного эстета»[15], при всей экзотической вычурности и изысках поэтической формы а книге «почти нет любовных мотивов, а если есть — это и холодно, и не просто, и не свое»[16].

Лев Войтоловский в статье «Парнасские трофеи» («Киевская мысль», 11.07.1910) называет Гумилева «версификатором», а его «Жемчуга» объявляет поддельными камнями, ибо настоящих молодому поэту взять негде, так как они добываются на глубине, поэзия же Гумилева плоская и поверхностная, а «темы его поражают своим внутренним холодом и тупым равнодушием к жизни»[17]. Чего в его стихах предостаточно, так это разнообразных экзотических животных, поэтому сборник следовало бы назвать не «Жемчугами», а «Зверинцем»[18]. Исключениями из однообразной и унылой гумилевской патетики критик считает «Карпитанов», «Маркиза де Карабаса», «Воина Агамемнона» и «Театр»[19].

В. Львов-Рогачевский («Современный мир». 1911, № 5) упрекает Гумилева в подражательстве и вторичности («размеры брюсовские, выражения бальмонтовские, грустная усмешка гейневская, экзотизм французский»[20]), считает, что его крикливые, нарумяненные и надушенные стихи — не поэзия, а то самое, что имел в виду Верлен, сказав «Все прочее — литература!», к тому же гумилевская «литература» не в ладах с грамматикой. Несколько лучше прочих критик находит стихотворения «Покорность», «Свиданье», «Японской артистке», «Волшебная скрипка», «В мой мозг», «Император Каракалла», в которых кое-где все же чувствуется искренность[21].

Второе издание

Во втором издании Гумилев убрал общее посвящение, перенеся его в заглавное стихотворение, избавился от разделов, изменив порядок текстов и сделав в них правки. Из сборника были исключены стихи «Одиночество», «В пустыне», «Адам», «Театр», «Правый путь», «Колдунья», «Охота», «Северный раджа» и «Уходящей», а «В небесах», «Думы», «Выбор», «Мне снилось» и «Основатели» перенесены в сборник «Романтические цветы», тогда же переизданный отдельно. Поскольку оба издания были выпущены петроградским издательством «Прометей» в катастрофическом для русской частной периодики 1918 году, они не были замечены критикой[14].

Комментарии

- По воспоминаниям Василия Немировича-Данченко, Гумилев любил цитировать эти строки (Немирович-Данченко, с. 235)

Примечания

- Эльзон, 1988, с. 552—553.

- Эльзон, 1988, с. 553.

- Верховский, 2000, с. 520.

- Верховский, 2000, с. 521.

- Архипова, 1998.

- Брюсов, 2000, с. 359.

- Брюсов, 2000, с. 361.

- Иванов, 2000, с. 363.

- Иванов, 2000, с. 365.

- Иванов, 2000, с. 366.

- Янтарёв, 2000, с. 367.

- Ауслендер, 2000, с. 368.

- Кремнев, 2000, с. 378.

- Эльзон, 1988, с. 554.

- Росмер, 2000, с. 375.

- Росмер, 2000, с. 376.

- Войтоловский, 2000, с. 371.

- Войтоловский, 2000, с. 373—374.

- Войтоловский, 2000, с. 373.

- Львов-Рогачевский, 2000, с. 380.

- Львов-Рогачевский, 2000, с. 382.

Литература

- Архипова А. С. «Эльдорадо» Эдгара По и «Жемчуга» Николая Гумилёва // Русская филология, № 9. — Тарту, 1998. — С. 132—139

- Ауслендер С. А. Н. Гумилев. Жемчуга // Николай Гумилев: Pro et contra. — СПб.: Издательство РХГИ, 2000. — ISBN 5-88812-007-3.

- Брюсов В. Я. Н. Гумилев. Жемчуга // Николай Гумилев: Pro et contra. — СПб.: Издательство РХГИ, 2000. — ISBN 5-88812-007-3.

- Верховский Ю. Н. Путь поэта // Николай Гумилев: Pro et contra. — СПб.: Издательство РХГИ, 2000. — ISBN 5-88812-007-3.

- Войтоловский Л. Н. Парнасские трофеи // Николай Гумилев: Pro et contra. — СПб.: Издательство РХГИ, 2000. — ISBN 5-88812-007-3.

- Иванов В. И. Жемчуга Н. Гумилева // Николай Гумилев: Pro et contra. — СПб.: Издательство РХГИ, 2000. — ISBN 5-88812-007-3.

- Кремнев Б. Н. Гумилев. Жемчуга // Николай Гумилев: Pro et contra. — СПб.: Издательство РХГИ, 2000. — ISBN 5-88812-007-3.

- Львов-Рогачевский В. Л. Н. Гумилев. Жемчуга // Николай Гумилев: Pro et contra. — СПб.: Издательство РХГИ, 2000. — ISBN 5-88812-007-3.

- Немирович-Данченко В. И. Рыцарь на час (из воспоминаний о Гумилеве) // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. — Париж—Нью-Йорк; Дюссельдорф: Третья волна; Голубой всадник, 1989. — ISBN 0-9379-06-4.

- Росмер. Жемчуга Гумилева // Николай Гумилев: Pro et contra. — СПб.: Издательство РХГИ, 2000. — ISBN 5-88812-007-3.

- Савина О. В. Семантика образов животных и птиц в книге Н. С. Гумилева "жемчуга" // Уральский филологический вестник. Серия: Драфт: молодая наука. — 2019. — С. 112—120

- Чевтаев А. А. Типология нарратора в поэтической книге Н. Гумилева «Жемчуга»: идеологический аспект // Новый филологический вестник, № 1 (20). — 2012.

- Эльзон М. Д. Жемчуга. Стихи 1907—1910 гг. // Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. — Л.: Советский писатель, 1988. — ISBN 5-265-00223-5.

- Янтарёв Е. Л. Н. Гумилев. Жемчуга // Николай Гумилев: Pro et contra. — СПб.: Издательство РХГИ, 2000. — ISBN 5-88812-007-3.

Ссылки

- Жемчуга. — М.: Скорпион, 1910. Дата обращения: 3 февраля 2022.

- Жемчуга (1910). Дата обращения: 3 февраля 2022.