Жаба-ага

Жа́ба-а́га[1][2], или ага[1][2] (лат. Rhinella marina) — бесхвостое земноводное из семейства жаб, родом из Южной и Центральной Америки.

| Жаба-ага | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||

|

Домен: Царство: Подцарство: Без ранга: Без ранга: Тип: Подтип: Инфратип: Надкласс: Класс: Подкласс: Инфракласс: Batrachia Надотряд: Прыгающие Отряд: Подотряд: Надсемейство: Hyloidea Семейство: Род: Rhinella Вид: Жаба-ага |

||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||

| Rhinella marina Linnaeus, 1758 | ||||||||||

| Синонимы | ||||||||||

|

||||||||||

| Ареал | ||||||||||

|

||||||||||

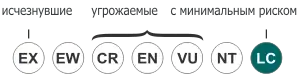

| Охранный статус | ||||||||||

| ||||||||||

Описание

Ага — вторая из самых крупных жаб (самая большая — жаба Бломберга): длина её тела достигает 24 см (обычно 15—17 см), масса — более килограмма. Самцы немного мельче самок. Кожа у аги сильно ороговевшая, бородавчатая. Окраска неяркая: сверху тёмно-бурая или серая с большими тёмными пятнами; брюхо желтоватое, с частыми бурыми пятнышками. Характерны большие околоушные железы по бокам головы, которые вырабатывают ядовитый секрет, и костные надглазничные гребни. Кожистые перепонки имеются только на задних лапах. Подобно другим ночным видам, у жабы-аги горизонтальные зрачки.

Жабы-аги встречаются от песчаных приморских дюн до опушек тропических лесов и мангровых зарослей. В отличие от других земноводных они постоянно встречаются в солоноватых водах устьев рек по побережью и на островах. За это ага и получила своё научное название — Bufo marinus, «морская жаба». Сухая, ороговевшая кожа аги плохо пригодна для газообмена, и, как следствие, её лёгкие — одни из самых развитых среди амфибий. Ага может пережить потерю запасов воды в теле до 50 %. Как и все жабы, день она предпочитает проводить в убежищах, выходя на охоту в сумерках. Образ жизни в основном одиночный. Передвигается ага короткими быстрыми прыжками. Занимая оборонительную позицию, раздуваются.

На взрослых аг охотятся крокодилы, пресноводные лангусты, водяные крысы, вороны, цапли и прочие животные, которые невосприимчивы к их яду. Головастиков поедают нимфы стрекоз, водные жуки, некоторые черепахи и змеи. Многие хищники съедают только язык жабы, либо выедают живот, который содержит менее ядовитые внутренние органы.

Распространение

Естественный ареал жабы-аги — от реки Рио-Гранде в Техасе до центральной Амазонии и северо-восточного Перу. Помимо этого, агу для борьбы с насекомыми-вредителями специально завезли на восточное побережье Австралии (главным образом, восточный Квинсленд и побережье Нового Южного Уэльса), в южную Флориду, на Папуа-Новую Гвинею, Филиппины, японские острова Огасавара и Рюкю и на многие Карибские и тихоокеанские острова, включая Гавайи (в 1935 году) и Фиджи. Ага может жить в диапазоне температур 5—40 °C.

Питание

Взрослые особи всеядны, что нехарактерно для жаб: они поедают не только членистоногих и других беспозвоночных (пчёлы, жуки, многоножки, тараканы, саранча, муравьи, улитки), но также и других земноводных, мелких ящериц, птенцов и зверьков размером с мышь. Не брезгуют падалью и отбросами. На морских побережьях поедают крабов и медуз. При отсутствии корма могут заняться каннибализмом.

Размножение

Размножение аг в основном приурочено к сезону дождей, когда во множестве образуются временные водоёмы (июнь-октябрь). Самцы собираются в стоячих или медленных водах и криками, похожими на громкое мурлыканье, подзывают самок. Самка откладывает за один сезон 4—35 тыс. икринок. Забота об оплодотворённых и отложенных икринках не проявляется. Инкубация длится от 2 до 7 дней. Как икринки, так и головастики аги ядовиты для большинства животных и для людей. После метаморфоза эта особенность у них исчезает до самого развития околоушных желез.

Головастики аги чёрного цвета и непропорционально малы по сравнению со взрослыми особями.Они питаются водорослями и другими водными растениями, которые они соскабливают с помощью пяти рядов зубов. Крупные головастики иногда поедают икру других аг. Метаморфоз происходит через 2—20 недель после вылупления личинок (в зависимости от питания и температуры воды). Молодые особи, только что прошедшие метаморфоз, также очень мелкие — всего около 1—1,5 см. После метаморфоза молодые жабы покидают водоём и порой в больших количествах скапливаются на берегу. Половое созревание наступает в возрасте 1—1,5 лет. Живут аги до 10 лет (в природе) и до 15 лет (в неволе). Только 0,5 % жаб, вылупившихся из икринок, доживает до репродуктивного возраста.

Яд

Ага ядовита на всех жизненных стадиях. Когда взрослая жаба потревожена, её железы выделяют молочно-белый секрет, содержащий буфотоксины; она способна даже «выстреливать» им в хищника. Яд аги — сильнодействующий; воздействуют преимущественно на сердце и нервную систему, вызывая обильное слюноотделение, конвульсии, рвоту, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца. Для отравления достаточно простого контакта с ядовитыми железами. Яд, проникший через слизистую оболочку глаз, носа и рта, вызывает сильную боль, воспаление и временную слепоту. Выделения кожных желёз аги традиционно употребляются населением Южной Америки для смачивания наконечников стрел. Индейцы чоко из западной Колумбии доили ядовитых жаб, помещая их в бамбуковые трубки, подвешенные над костром, затем собирали выделенный жёлтый яд в керамическую посуду. Австралийский ворон научился переворачивать жаб и, ударив клювом, поедать, отшвыривая в сторону части с ядовитыми железами.

Значение для человека

Жаб-аг пробовали разводить для истребления насекомых-вредителей на плантациях сахарного тростника и батата, в результате чего они широко расселились вне пределов своего естественного ареала и сами превратились во вредителей, служа причиной отравлений местных хищников, не имеющих иммунитета к их яду, и конкурируют за еду с местными амфибиями.

Жабы-аги в Австралии

102 жабы были доставлены в июне 1935 года в Австралию с Гавайев для борьбы с вредителями сахарного тростника. В неволе они успели размножиться, и в августе 1935 года более 3000 молодых жаб было выпущено на плантации на севере штата Квинсленд. Против вредителей аги оказались неэффективны (поскольку нашли себе другую добычу), зато быстро начали увеличивать свою численность и распространяться, в 1978 году достигнув границы Нового Южного Уэльса, а в 1984 году — Северной Территории. В настоящее время граница распространения этого вида в Австралии каждый год сдвигается к югу и к западу на 25 км[3].

Чрезмерно расплодившиеся амфибии всерьез угрожают биологическому разнообразию Австралии[4].

В настоящее время аги оказывают негативное воздействие на фауну Австралии, поедая, вытесняя и служа причиной отравлений аборигенных животных. Её жертвами становятся местные виды амфибий и ящериц и мелкие сумчатые, в том числе принадлежащие к редким видам. С распространением аги связывают падение численности пятнистых сумчатых куниц, а также крупных ящериц и змей (смертельные и тигровые змеи, чёрная ехидна). Они также разоряют пасеки, уничтожая медоносных пчёл[3]. В то же время ряд видов успешно охотится на этих жаб, в том числе австралийский ворон и чёрный коршун. Методы борьбы с агами пока не разработаны, хотя есть предложение использовать для этой цели мясных муравьёв (Iridomyrmex purpureus)[5].

См. также

Примечания

- Жизнь животных. Том 5. Земноводные. Пресмыкающиеся / под ред. А. Г. Банникова, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1985. — С. 70. — 399 с.

- Ананьева Н. Б., Боркин Л. Я., Даревский И. С., Орлов Н. Л. Пятиязычный словарь названий животных. Амфибии и рептилии. Латинский, русский, английский, немецкий, французский. / под общей редакцией акад. В. Е. Соколова. — М.: Рус. яз., 1988. — С. 40. — 10 500 экз. — ISBN 5-200-00232-X.

- Кроличьи войны. Вокруг света (30 марта 2014). Дата обращения: 28 апреля 2020.

- День отлова жаб в Австралии (недоступная ссылка). Дата обращения: 5 апреля 2010. Архивировано 4 марта 2016 года.

- К убийству жаб в Австралии подключат плотоядных муравьёв. Lenta.ru (31 марта 2009). Дата обращения: 28 апреля 2020.

Ссылки

- Ага, вид жаб // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.