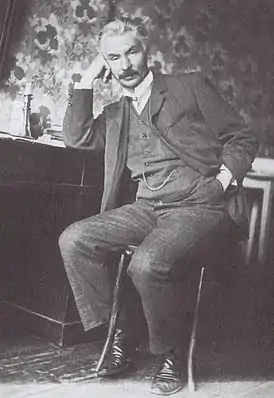

Давыдов, Михаил Михайлович (зоолог)

Михаи́л Миха́йлович Давы́дов (1849[1]—1933) — русский зоолог-морфолог из рода Давыдовых. Директор Вилла-Франкской зоологической станции (с 1915 года).

| Михаил Михайлович Давыдов | |

|---|---|

| |

| Дата рождения | 1849 или 1852 |

| Дата смерти | 1933 |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Место работы | |

| Альма-матер | |

Биография

Михаил Михайлович Давыдов родился в 1849[1] (по другим данным — 1852[2]) году в семье ротмистра Михаила Михайловича Давыдова-старшего и Елизаветы Фёдоровны, дочери генерала Фёдора Карловича фон Фрикена и крестнице графа Аракчеева[1]. Дальний родственник К. Н. Давыдова[2].

Выпускник Московской консерватории по классу фортепьяно[3]. По другим данным, до 1869 года Давыдов окончил Лейпцигскую консерваторию[4]. Увлёкшись идеями дарвинизма, он получил зоологическое образование в Йенском университете и позднее начал работать в Гейдельберге и Мюнхене.[3].

В 1894 году Михаил Михайлович с семьёй переехал во Францию, где в следующем году по приглашению профессора А. Коротнева возглавил русскую зоологическую станцию в Вильфранш-сюр-Мер под Ниццей, которая занималась исследованиями морских животных[4]. Фундаментальное исследование анестезических свойств планктонных организмов, проведённое под руководством М. М. Давыдова при участии М. Горяева и Н. Кольцова, было одним из важных достижений ученых станции[5]. Так же они проводили эксперименты по возможному использованию дельфинов в военных целях[4]. На станции была собрана богатая коллекция редких образцов макропланктонной фауны Средиземного моря, а также другие коллекции, которые неоднократно участвовали в международных выставках в Санкт-Петербурге, Марселе, Бордо и других городах и были удостоены разных наград. Результатам проводившихся на станции исследований были посвящены статьи, напечатанные в различных специализированных журналах, в том числе и на иностранных языках, а также публикации в «Известиях Киевского университета» и сборниках «Труды Русской Зоологической станции в Вильфранше», которые ежегодно выходили в 1895—1911 годах[5].

В июне 1902 года Давыдов отправился в Иркутск в составе Байкальской зоологической экспедиции под руководством профессора А. А. Коротнева, где Михаил Михайлович отвечал за хозяйственную часть и драгировку. В состав экспедиции также вошли: зоологи Ю. Н. Семенкевич, Б. А. Сварчевский, А. В. Рахманов и два студента В. В. Совинский и А. В. Державин. Отличительной чертой этой экспедиции стало активное применение скафандра для добычи глубоководной фауны[6].

25 ноября 1902 года Давыдов получил звание доктора Honoris causa Дерптского университета[4].

После смерти А. Коротнева в 1915 году М. М. Давыдов стал следующим директором зоостанции. Вместе со своим заместителем М. Тимофеевым они «сумели не только сохранить станцию, но и существенно расширить сферу её деятельности, организовав стажировку на ней многих иностранных ученых и студентов из ведущих университетов Европы. Таким образом, наряду с решением научных, экспериментальных задач Русская Зоологическая станция постепенно приобретала функции международного учебного центра[5].» Летом 1914 года здесь работали 21 научный сотрудник и 9 студентов. Однако с началом Первой Мировой войны ситуация существенно изменилась, активные работы на станции были практически прекращены: только Давыдов, ассистент Г. П. Миттенс и один из рыбаков постоянно оставались на территории. Именно Михаил Михайлович принял на себя «весь груз ответственности за судьбу станции и обеспечил её спасение в трудные годы Первой мировой войны». После октябрьской революции 1917 года станция полностью лишилась финансирования[5]. Для её спасения был создан специальный комитет.

Михаил Михайлович Давыдов скончался в 1933 году. После его смерти новый директор Г. С. Трегубов (1886—1969) несмотря на протесты русских организаций передал станцию под французскую юрисдикцию и фактически закрыл её для русских учёных. Профессор М. М. Новиков писал в своём труде «Русская научная организация и работа русских естествоиспытателей за границей»: «… бесправная и беззащитная русская эмиграция потеряла учреждение, созданное русскими руками, управлявшееся ими в течение более сорока лет и получившее всесветное признание[7].»

Брак и дети

Михаил Михайлович был женат на Марии Михайловне Брунер[4].

Примечания

- Рыхляков, 2012, с. 133.

- Фокин С. Константин Николаевич Давыдов: Человек весны. Часть 3. Русская традиция (25.04.2016). Дата обращения: 24 августа 2018.

- Фокин С. Ангелы на земле не водятся — на ней живут люди. Русская традиция (28.12.2015). Дата обращения: 24 августа 2018.

- Рыхляков, 2012, с. 134.

- Тамайчук А. Н. Прошлое и настоящее океанологической обсерватории Вильфранша. Дата обращения: 24 августа 2018.

- Коротнев А. А. Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ о деятельности Зоологической экспедиции на Байкале летом 1902 года. Дата обращения: 25 августа 2018.

- Рыхляков, 2012, с. 136.

- Фокин С. Виктор Шиц: Так прошла жизнь. Русская традиция (20.10.2016). Дата обращения: 24 августа 2018.

Источники

- Рыхляков В. Н. Род фон Фрикенов в России. — СПб.: Лебёдушка, 2012. — 512 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-903125-06-7.