Гликогенолиз

Гликогено́лиз — биохимический процесс расщепления гликогена до глюкозы, осуществляется главным образом в печени и мышцах[1]. Основная задача гликогенолиза — поддержание постоянного уровня глюкозы в крови[2]. Регуляция гликогенолиза осуществляется совместно с регуляцией гликогеногенеза по типу переключения одного на другое. Важнейшими гормонами, участвующими в регуляции гликогеногенеза, являются инсулин, глюкагон и адреналин[3].

Механизм и значение

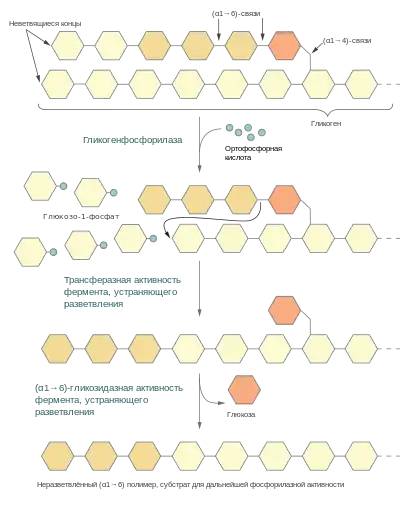

Гликоген, запасаемый в тканях животных, и крахмал, запасаемый растениями, могут быть мобилизованы клеткой для получения энергии при помощи гликогенолиза — фосфоролитической реакции, осуществляемой, прежде всего, ферментами гликогенфосфорилазой (или крахмалфосфорилазой у растений). Эти ферменты катализируют атаку неорганическим фосфатом (α1→4) гликозидной связи, соединяющей два крайних остатка глюкозы на неветвящемся конце, в результате чего образуется глюкозо-1-фосфат и глюкозный полимер, содержащий на 1 глюкозный остаток меньше исходного (к расщеплению (α1→6)-гликозидных связей они неспособны). Часть энергии гликозидной связи при этом запасается эфирной связи, соединяющей фосфат с глюкозой в глюкозо-1-фосфате. Гликогенфосфорилаза (или крахмалфосфорилаза) продолжает отщеплять по одному глюкозному остатку до тех пор, пока она не дойдёт до последних четырёх глюкозных остатков на пути к точке ветвления полисахарида (т. е. гликозидной связи (α1→6)), где она останавливается. Далее в работу вступает олигосахарилтрансфераза, которая переносит три глюкозных остатка, ближних к концу неветвящегося участка, на нередуцирующий конец цепи и таким образом удлиняет её. Оставшийся глюкозный остаток, соединённый с основной неветвящейся цепью (α1→6)-гликозидной связью, отщепляется (α1→6)-гликозидазой в виде свободной глюкозы[4].

Образовавшийся при отщеплении глюкозных остатков глюкозо-1-фосфат переводится в глюкозо-6-фосфат ферментом фосфоглюкомутазой, катализирующим обратимую реакцию:

- Глюкозо-1-фосфат ⇌ глюкозо-6-фосфат.

Механизм действия этого фермента такой же, как у фосфоглицератмутазы[5]. Образующийся в ходе этой реакции глюкозо-6-фосфат в печени под действием глюкозо-6-фосфатазы распадается на фосфат и глюкозу, которая поступает в кровь. Так обеспечивается главная функция гликогена печени — поддержание постоянного уровня глюкозы (3,3—3,5 ммоль) в крови в интервалах между приёмами пищи для использования её другими органами, прежде всего мозгом. По прошествии 10—18 часов после приёма пищи запасы гликогена в печени значительно истощаются, а голодание в течение 24 часов приводит к полному их исчерпанию. В мышцах глюкозо-6-фосфатаза отсутствует, а для фосфорилированной глюкозы клеточная мембрана непроницаема, поэтому она используется только в мышечных клетках и гликоген мышц обеспечивает энергией только сами мышцы. В мышцах глюкозо-6-фосфат вовлекается в катаболизм (гликолиз или пентозофосфатный путь[5]) или превращается в лактат[2].

Описанная выше ситуация характерна лишь для гликогена и крахмала, запасённых внутри клетки. Фосфоролиз в пищеварительном тракте гликогена и крахмала, поступающих в организм с пищей, не имеет никаких преимуществ перед обычным гидролизом: так как клеточные мембраны непроницаемы для фосфатов сахаров, образующийся при фосфоролизе глюкозо-6-фосфат необходимо сначала превратить в обычный сахар[5]. При гидролизе, осуществляемым, например, пищеварительным ферментом α-амилазой, частицей, атакующей гликозидную связь, является вода, а не неорганический фосфат[6].

Регуляция

Регуляция гликогенолиза осуществляется совместно с гликогеногенезом (образованием гликогена) по типу переключения. Это переключение происходит при переходе из абсорбтивного состояния в постабсортивное, а также при смене состояния покоя на режим физической работы. В печени оно осуществляется при участии гормонов инсулина, глюкагона и адреналина, а в мышцах — инсулина и адреналина. Их действие на синтез и распад гликогена опосредовано изменением в противоположном направлении активности двух ключевых ферментов: гликогенсинтазы (гликогеногенез) и гликогенфосфорилазы (гликогенолиз) при помощи их фосфорилирования/дефосфорилирования[3].

Примечания

- Гликогенолиз — статья из Толкового словаря по медицине

- Северин, 2011, с. 243.

- Северин, 2011, с. 245.

- Северин, 2011, с. 244.

- Nelson, Cox, 2008, p. 544.

- Nelson, Cox, 2008, p. 543.

Литература

- David L. Nelson, Michael M. Cox. Lehninger Principles of biochemistry. — Fifth edition. — New York: W. H. Freeman and company, 2008. — 1158 p. — ISBN 978-0-7167-7108-1.

- Биологическая химия с упражнениями и задачами / Под ред. С. Е. Северина. — М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2011. — 624 с.