Газобетон

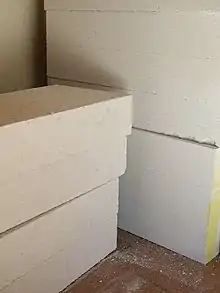

Газобето́н — разновидность ячеистого бетона; строительный материал, искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объёму приблизительно сферическими, замкнутыми, но сообщающимися друг с другом порами диаметром 1—3 мм. По технологии окончательной обработки газобетон подразделяют на автоклавный газобетон и «неавтоклавный».

При производстве этого материала используются цемент, кварцевый песок и специализированные газообразователи, также в состав смеси при его изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышленные отходы, к примеру, зола и шлаки металлургических производств.

Газообразование в замешенной на воде смеси обусловлено взаимодействием газообразователя, обычно мелкодисперсного металлического алюминия с сильнощелочным цементным или известковым раствором, в результате химической реакции образуются газообразный водород, вспенивающий цементный раствор, и алюминаты кальция.

Пылевидный алюминий неудобен для применения при замешивании раствора, так как сильно пылит. Поэтому в качестве специализированных газообразователей используются алюминиевые пасты и суспензии.

Типичный цикл производства газобетона: Перемешанные сухие ингредиенты смешиваются с водой, раствор заливается в форму. Происходит реакция щелочного водного раствора гидроксида кальция и газообразователя, приводящая к выделению водорода, который и «вспучивает» смесь. Смесь увеличивает объём и вспучивается как тесто. После предварительного схватывания цементного раствора, монолит извлекают из формы и разрезают на заготовки блоков, плит, панелей. После этого разрезанные заготовки подвергают обработке водяным паром в автоклаве для придания им окончательной прочности, либо высушиваются в электроподогреваемых сушильных камерах.

Газобетон легко обрабатывается: пилится, сверлится, строгается обычными стальными инструментами, даже без твердосплавных напаек. В него легко забиваются гвозди, скобы, установочные изделия; для крепежа в основном используются дюбеля для газобетона. Не горюч, так как состоит только из минеральных компонентов.

Имеет меньшую естественную радиоактивность по сравнению с обычным бетоном, так как в его состав не входит гранитный щебень, слюды, — составная часть природных гранитов, которые имеют повышенную естественную радиоактивность из-за концентрации в этих минералах тория и урана.

Газобетон применяется в жилищном, коммерческом и промышленном строительстве. Основной объем потребления занимают строительные (стеновые и перегородочные блоки), также применяются армированные изделия (перемычки и плиты перекрытия).

Классификация газобетонов

- По назначению:

- конструкционные.

- конструкционно-теплоизоляционные.

- теплоизоляционные.

- По условиям твердения:

- автоклавные (синтезного твердения) — твердеющие в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного;

- неавтоклавные (гидратационного твердения) — твердеющие в естественных условиях, при электропрогреве или в среде насыщенного пара при атмосферном давлении.

- По виду вяжущих и кремнеземистых компонентов подразделяют:

- по виду основного вяжущего:

- на известковых вяжущих, состоящих из извести-кипелки более 50 % по массе, шлака и гипса или добавки цемента до 15 % по массе;

- на цементных вяжущих, в которых содержание портландцемента 50 % и более по массе;

- на смешанных вяжущих, состоящих из портландцемента от 15 до 50 % по массе, извести или шлака, или шлако-известковой смеси;

- на шлаковых вяжущих, состоящих из шлака более 50 % по массе в сочетании с известью, гипсом или щелочью;

- на зольных вяжущих, в которых содержание высокоосновных зол 50 % и более по массе;

- по виду кремнеземистого компонента:

- на природных материалах — тонкомолотом кварцевом и других песках;

- на вторичных продуктах промышленности — золе-унос ТЭС, золе гидроудаления, вторичных продуктах обогащения различных руд, отходах ферросплавов и других.

- по виду основного вяжущего:

Теплопроводность

Теплопроводность — одна из основных характеристик газобетона. Благодаря малой плотности и низкой теплопроводности, газобетон применяется в теплоизолирующих конструкциях (несущие и перегородочные стены зданий и сооружений). Теплопроводность газобетона марки D500 в сухом виде равна 0,12 Вт/м°C, в 4 раза ниже, чем у полнотелого кирпича (0,45-0,55 Вт/м°C), и несколько ниже теплопроводности дерева (0,15 Вт/м°C). Наличие влаги существенно влияет на теплопроводность газобетона, поэтому в характеристиках обычно указываются две величины — теплопроводность газобетона в сухом состоянии (обозначается λ(α)), и теплопроводность при влажности 4% — λ(β). Теплопроводность также существенно зависит от плотности газобетона: чем выше плотность, тем выше теплопроводность (так, теплопроводность газобетона марки D1000 уже 0,29 Вт/м°C), но также и прочность.

| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°C | ||||

|---|---|---|---|---|

| Плотность | D300 | D400 | D500 | D600 |

| Сухой газобетон | 0,072 | 0,096 | 0,112 | 0,141 |

| Газобетон при влажности 5% | 0,088 | 0,117 | 0,147 | 0,183 |

История появления технологии производства автоклавного газобетона

Для придания бетону пористой структуры чех Гоффман добавил в цементные и гипсовые растворы кислоты, углекислые и хлористые соли. Соли, взаимодействуя с растворами, выделяли газ, который и делал бетон пористым. За изобретённый газобетон Гоффман в 1889 году получил патент, но дальше этого у него дело не пошло.

Замысел Гоффмана развили американцы Аулсворт и Дайер. В качестве газообразователя в 1914 году они использовали порошки алюминия и цинка. В процессе химической реакции этих порошков с гашеной известью выделялся водород, который и способствовал образованию в бетоне пористой структуры. Это изобретение оказалось столь значимым, что его и поныне считают отправной точкой технологии изготовления газобетона.

Свой вклад в дело совершенствования газобетона (газосиликата) внёс шведский архитектор и ученый Юхан Аксель Эрикссон. В своих исследованиях он пытался вспучивать раствор извести, кремнезёмистых компонентов и цемента за счёт взаимодействия этого раствора с алюминиевым порошком. Этот подход увенчался успехом. В 1929 году в местечке Иксхульт фирмой «Итонг» (Ytong) был начат промышленный выпуск газобетона. Инженерами этой фирмы за основу была взята технология тепловлажностного воздействия в автоклавах на известково-кремнезёмистые компоненты, запатентованная в 1880 году немецким профессором В. Михаэлисом. Только за первый год работы этим предприятием было произведено 14 тысяч м³ газобетона (газосиликата). Следует заметить, что фирмой «Итонг» цемент не применялся вообще.

Несколько иной метод производства газобетона внедрила в жизнь в 1934 году шведская фирма «Сипорекс» (Siporex). Он основывается на применении смеси из портландцемента и кремнезёмистого компонента. Известь в данном случае не применялась. Авторы этого метода — инженеры финн Леннарт Форсэн и швед Ивар Эклунд. Научные и практические достижения вышеперечисленных инженеров и стали впоследствии основой промышленного производства как газосиликатов, так и газобетонов во многих странах мира.

История производства ячеистых бетонов в СССР

Производство ячеистых бетонов в СССР стало активно развиваться в 1930-е годы. Автоклавные ячеистые бетоны (АЯБ) с газовой поризацией появились в промышленных масштабах к 1950-м годам. К 1960-м годам производство АЯБ стало самостоятельным развивающимся научным направлением, во многом опережающим европейские наработки в этой области.

К концу 1980-х годов в СССР из ячеистых бетонов было построено более 250 млн м² зданий различного назначения (жилых, общественных, производственных, животноводческих). При этом, несмотря на высокий уровень отечественных научных разработок, ориентиром для советской промышленности служили западно-европейские достижения (понижение плотности панелей и блоков вплоть до 300 кг/м³), основанные, в первую очередь, на стабильном сырье и оборудовании, обеспечивающем высокую однородность материала.

В 1987 г. с принятием очередной жилищной программы СССР основным средством её реализации стала научно-производственно-техническая программа «Система эффективного строительства жилых и общественных зданий из ячеистых бетонов», которая предполагала строительство около 250 новых заводов по производству АЯБ с доведением общего его выпуска к 1995 г. до 40-45 млн м³/год.

Планы по этой программе предусматривали не только механическое наращивание объёмов выпуска автоклавных бетонов. Важной задачей было также и снижение средней плотности выпускаемой продукции (для блоков она составляла 600—700 кг/м³). В программе говорилось: «Таким образом, семикратное увеличение производства ячеистых бетонов в нашей стране следует сопровождать двукратным снижением их объёмной массы».

К 2011 году производство ячеистого бетона в России составило более 3,2 млн м³/год, количество заводов-производителей АЯБ — более 80, до 2015 года планируется к запуску 10.

ГОСТы и СНиПы

- ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые»

- ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие»

- СН 277-80 «Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона»

- ГОСТ 31359-2007 "Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия"

- ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения"

См. также

- Теплопроводность газобетона

- Лёгкие бетоны

- Ячеистый бетон

- Пенобетон

- Пеногазобетон

- Арболит

- Неавтоклавный газобетон