Гааз, Фёдор Петрович

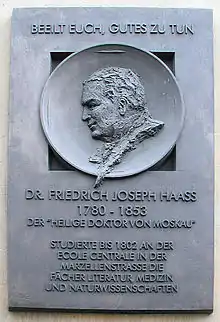

Фёдор Петро́вич Га́аз (Фридрих Йозеф Лаврентиус Хааз, нем. Friedrich Joseph Laurentius Haass; 24 [10] августа 1780[3][4]—28 [16] августа 1853[5], Бад-Мюнстерайфель, герцогство Юлих-Берг, Москва Российская империя) — московский врач немецкого происхождения, филантроп, известный как «святой доктор»[6].

| Фёдор Петрович Гааз | |

|---|---|

| нем. Friedrich Joseph Laurentius Haass | |

| |

| Дата рождения | 10 августа 1780[1][2] |

| Место рождения | Бад-Мюнстерайфель, герцогство Юлих |

| Дата смерти | 16 (28) августа 1853 (73 года) |

| Место смерти | |

| Научная сфера | медицина |

| Альма-матер |

Йенский университет, Гёттингенский университет |

| Известен как | «святой доктор» |

| Награды и премии | |

В 1806 году переехал в Россию по приглашению князя Репнина-Волконского, имел обширную клиентуру известных людей, получил место терапевта сразу в трёх больницах. В 1809—1810 годы совершил путешествие на Кавказ для изучения минеральных источников, по результатам написал отчёт, разработав начала бальнеологии и климатотерапии. Во время Отечественной войны 1812 года служил в качестве хирурга в русской армии. Боролся с эпидемиями тифа в 1825 году, трахомы — в 1826, холеры — в 1830—1831 и 1847—1848 годах. Основал больницу неотложной помощи. В области клинической медицины является первооткрывателем метода анамнеза. С 1828 года вошёл в состав Попечительского о тюрьмах комитета, став одновременно секретарём и главным врачом московских тюрем, и начал гуманистическую деятельность на поприще облегчения жизни осуждённых, добившись многого, несмотря на сопротивление чиновников — от облегчения кандалов до постройки больниц. Гуманизм Гааза нашёл положительную оценку в том числе среди христианских авторов.

В 2011 году римско-католическая церковь начала процесс канонизации доктора Гааза.

Биография

1ридрих Гааз родился в католической семье аптекаря Петера Гааза и был внуком врача[7] в Бад-Мюнстерайфеле. У него было четыре брата и три сестры[4].

Гааз окончил католическую школу в 15 лет[8]. До 1802 года учился в «центральной школе» Кёльна, образованной на базе бывшего университета в Dreikönigsgymnasium[9]. Обучался в Йенском университете, который окончил досрочно в 17 лет[8], и где изучал философию (германистику) и медицину[10], в том числе непосредственно у Шеллинга[11]. Впоследствии во время проживания в России Гааз переписывался с ним[12][11]. Медицину Гааз изучал у профессоров Иоганна Адама Шмидта[13] и Карла Густава Химли[14]. Когда Химли в 1805 году переехал в Гёттинген, последовал за ним и обучался в Гёттингенском университете[11]. Учился Гааз настолько успешно, что Химли настоял на присвоении ему степени доктора медицины заочно (1805), что было не принято[11]. Гааз тогда уже практиковал в Вене, специализируясь на офтальмологии[9].

Русский посланник князь Репнин-Волконский обратился к нему, когда начал слепнуть. Излечившись, он пригласил Гааза в Москву[7][13][8]. В результате успешного лечения княгини В. А. Репниной-Волконской стал её домашним врачом[6]. Доктор переехал в Россию в 1806 году. Договор о найме на четыре года с княгиней Репниной-Волконской датирован 3 февраля 1806 года[15]. Услугами Гааза пользовались министр полиции А. Д. Балашов, князь А. И. Барятинский, князь Д. В. Голицын (московский генерал-губернатор), поэт И. И. Дмитриев, писатель А. И. Тургенев, известный ботаник Б. И. Фитингоф. Гааз оказывал помощь уже тяжело больному Н. В. Гоголю[16].

В 1806 год Гааз, обозревая в качестве консультанта больницы, обнаружил в Преображенском богаделенном доме множество глазных больных, и с разрешения губернатора В. С. Ланского принялся за их лечение, добившись отличных результатов и при этом не взяв гонорара[13]. Первое государственное назначение состоялось в 1807 году — доктор Гааз царским указом был назначен на должность старшего врача московского госпиталя имени императора Павла I[17]. Несколько позже Гааз получил место терапевта ещё в двух больницах — Староекатерининской и Преображенской. На этом поприще он стал настолько известным медиком, что императрица Мария Федоровна определила его в Павловской больнице «над медицинской частью главным доктором»[17][8].

Ф. П. Гааз был награждён орденом Святого Владимира IV степени в 1806 году[18][8]. Высочайшим указом от 25 февраля 1811 года «во уважение отличных способностей и усердия к службе» был произведён в надворные советники[19]. В дальнейшем Гааз был пожалован чином статского советника и орденом Святой Анны 2-й степени[20].

Помимо основной деятельности, увлекался астрономией[21][22].

Изучение Кавказских Минеральных вод

В 1809 и 1810 годы совершил путешествия по Кавказу для изучения минеральных источников (ныне Кавказские Минеральные Воды)[23][24]. Исследовал источники в Кисловодске, открыл источники Железноводска, первым сообщил об источниках в Ессентуках (хотя и не придал им важного значения)[25]. После путешествия он изложил свои наблюдения в «Замечаниях о Кавказских Минеральных Водах» (1810), написанных специально для министра внутренних дел[26], а затем — в трактате «Ma visite aux еаuх d’Alexandre en 1809 et 1810» («Моё путешествие на Александровские воды»)[27][28], после чего и началось использование целебных источников и строительство курортов. Серно-щелочной источник № 23 в Ессентуках был открыт им лично; он и в современности называется источником «Гааза-Пономарёва»[29][28]. Трактат «Ma visite aux еаuх d’Alexandre en 1809 et 1810» после пожара 1812 года в Москве стал библиографической редкостью. До нашего времени дошло лишь семь экземпляров книги[26].

После первого посещения Кавказа в «Замечаниях о Минеральных Кавказских Водах» Гааз писал: «Испытания, которые случалось мне делать над их свойствами со стороны физики, химии и медицины, уверили меня, что они превосходят все… воды». Сравнение проводилось с известными европейскими минеральными водами, причём как серными, так и кислыми[26]. Помимо исследования непосредственно минеральных вод, книга содержала обширный перечень местных растений с приложением порядка времени их цветения. Научная ценность этого материала отмечалась и в XIX[30], и в XX веке[31]. В настоящее время этот период освоения Кавказских минеральных вод называется «Петровско-Гаазовским» по предложению курортолога В. В. Святловского[32][26].

За описание Кавказских минеральных вод император Александр I наградил доктора Гааза, о чём в архивах сохранилось письмо министра полиции А. Д. Балашова от 28 марта 1812 года: «Его Императорское Величество в награду трудов Ваших за сделанное Вами описание Кавказских Минеральных Вод Всемилостивейше пожаловать Вам соизволил бриллиантовый перстень»[33][26].

Профессор Императорской Медико-хирургической академии Александр Петрович Нелюбин писал в 1825 году «с особенным уважением и признательностью», что «сочинения Гааза принадлежат, без сомнения, к первым и лучшим в своём роде»[34][35]. Ботаник В. И. Липский в своей книге высоко оценивал работу Гааза на Кавказе и отмечал, что именно он открыл знаменитый сернощелочной источник в Ессентуках[36]. По мнению Н. Н. Блохиной, деятельность в области минеральных вод «позволяет считать Ф. П. Гааза родоначальником отечественной климатологии, климатотерапии, медицинской метеорологии и бальнеологии». Именно он первым подвёл научный фундамент под использование целительных свойств климата и других природных особенностей местности, изучил химические свойства вод, систематизировал опыт их использования. Его труд стал образцом для дальнейших исследований[26], одним из первоисточников становления курортологии[7].

Гааз использовал физиологическую теорию ассимиляции для объяснения целебного воздействия минеральных вод. Он считал, что все органы и более мелкие элементы организма «омываются соками», в которых имеются те же элементы, что и в минеральных водах. Поэтому употребление вод усиливает работу органов, что увеличивает аппетит: улучшается усвоение питательных веществ и их переработка, что оказывает полезное профилактическое и целебное воздействие, «обновление» организма. Для эффективности и ускорения исцеления больных доктор использовал все имеющиеся факторы курорта. Помимо непосредственно питья воды и принятия ванн, он придавал важное значение постоянству хорошей погоды, благоприятному климату с жарким, чистым и сухим воздухом, а также высоте местности над уровнем моря. Посетители курорта должны были соблюдать предписанные диеты и двигательный режим, включая дорогу к источникам. При необходимости к курортному лечению добавлялось медикаментозное. При лечении Гааз учитывал возможные побочные явления, такие как появление чувства усталости, нарушения сна и аппетита, дерматологические высыпания и рецидивы имеющихся заболеваний. Таким образом, он первым описал возможные бальнеологические реакции организма[16].

Деятельность в 1812—1830, 1844—1847 годы: борьба с эпидемиями, организация больницы неотложной помощи

88 время Отечественной войны 1812 года Гааз служил в качестве хирурга в русской армии, освоив за это время русский язык. С 1813 года, после кратковременной поездки на родину, жил и работал в Москве[8].

В 1813—1818 гг. в России возникла эпидемия крупа, и Ф. П. Гааза заинтересовало это заболевание. В результате в 1817 году вышла его монография «Decouverte sur la croup seu L'astma synanchicum acutum» («Открытие крупа, или острой удушающей астмы»), опубликованная под псевдонимом «Sutamille» — честолюбие у доктора отсутствовало. В этом труде он обобщил опыт более чем 60-ти медиков, добавив свой. В следующем, 1818 году, Гааз издал вторую работу: «Beitrage zuden Zeichen des Croups» («Сообщение о признаках крупа»), в которой, в частности, разделил истинный и ложный круп. Эти две работы стали первыми в России по теме крупа и сохраняли своё значение и после смерти автора[16][37].

В 1825 году князь Голицын поручил Гаазу решить проблему с эпидемией тифа в губернской тюрьме (сейчас — Бутырка). Доктор вместе с профессором А. И. Полем обустроил временный изолятор в Покровских казармах, благодаря чему удалось сдержать развитие эпидемии[38]. В результате Гааз был представлен к должности штадт-физика (главного врача) Медицинской конторы Москвы[8]. Начав исполнять обязанности, он сразу понял, что его предшественник был уволен несправедливо, по доносам казнокрадов, мошенников и просто манкирующих своими обязанностями медиков. Кроме писем министру и губернатору по этому поводу, Гааз решил переводить своё жалование штадт-физика предшественнику, который не был состоятелен и нуждался в этих деньгах[39]. За год доктор сумел организовать чистоту в больницах, наладить работу фармацевтов и даже ввёл в штат кошек для истребления мышей и крыс в помещениях. Однако самой большой проблемой было казнокрадство, и на него посыпались доносы. Через год из-за сопротивления администрации города его медицинским реформам он вынужден был оставить эту должность[40], а некоторые судебные тяжбы длились до 20-ти лет[41][42]. Все суды Гааз со временем выиграл[8].

В 1826 году Гааз благодаря генерал-губернатору князю Д. В. Голицину вошёл в «Особый комитет по устройству глазной больницы»[7] и с энтузиазмом принялся за дело. Из 293-х заседаний комитета он отсутствовал только один раз, по уважительной причине[43]. В результате благодаря его стараниям была организована Московская глазная больница — первая в мире специализированная офтальмологическая клиника. В этом же году он как специалист по глазным болезням внёс значительный вклад в борьбу с эпидемией трахомы[44].

В 1830 году, во время вспышки азиатской холеры, губернатор князь Голицын организовал Медицинский совет, в который вошёл Гааз. Доктор, не оставляя прежних обязанностей, принял должность инспектора холерного лазарета, а также занимался регистрацией и учётом заражений (количество достигало тысяч больных в месяц). Во многом благодаря его труду холера не распространилась за пределы Москвы[8]. Во время второй эпидемии холеры в 1847—1848 годы для успокоения народа Гааз разъезжал по городу, общался с народом и опровергал слухи о том, что якобы болезнь специально насаждают начальство и лекари. Поручение было дано московским головой графом Закревским, который доктора не жаловал, но понимал, что народ его послушает[8].

Мысль создать лечебное заведение для внезапно заболевших людей имелась у Гааза с 1825 года[8]. В 1826 году он обратился с ходатайством к генерал-губернатору Москвы князю Голицыну о введении должности особого врача для наблюдения за внезапно заболевшими и нуждавшимися в немедленной помощи. В прошении было отказано. Идея была названа «излишней и бесполезной», поскольку и без того врачи имеются при каждой полицейской части[45]. Осуществить её удалось лишь в 1844 году: когда в распоряжении Екатерининской больницы оказался казённый дом близ Покровки, доктор самочинно стал принимать там бесприютных больных и одновременно добиваться узаконения нового лечебного заведения[46]. Приказ о переустройстве больницы в Малоказённом переулке был подписан князем Голициным в марте 1884 года, незадолго до его смерти[47]. В этой больнице принимали всех, включая нищих бродяг. После оказания неотложной помощи им устраивали дорогу домой либо пристраивали на какую-либо работу, немощных — в богадельни. Изначально больница именовалась Полицейской, затем в честь императора Александра III она получила название Александровской, но современники-москвичи называли её Гаазовской. Сам доктор поселился при больнице[48] в маленькой двухкомнатной квартире[8]. За время жизни Гааза в эту больницу было помещено около 30 тысяч больных, из которых выздоровело до 21 тысяч[49].

Попечение осуждённых

Гуманистическое служение доктора началось в 1828 году со входом в состав Попечительского о тюрьмах комитета, где он стал одновременно секретарём и главным врачом московских тюрем. Комитет возглавляли московский генерал-губернатор князь Голицын и митрополит Московский Филарет (Дроздов)[8]. Московский митрополит Филарет поддерживал гуманистические начинания Гааза, но их дружба и сотрудничество начались с эпизода их спора. В ответ на реплику митрополита «Вы всё говорите, Фёдор Петрович, о невинно осуждённых… Таких нет. Если человек подвергнут каре — значит, есть за ним вина» доктор возмутился: «Да вы о Христе позабыли, владыко!». Филарет задумался на несколько минут и ответил: «Нет, Фёдор Петрович! Когда я произнёс мои поспешные слова, не я о Христе позабыл, — Христос меня позабыл!..»[50]. Тем не менее, на заседаниях Попечительского совета Филарет неоднократно возражал Гаазу и не шёл ему навстречу даже в таких вопросах, как недопустимость разлучения матерей с несовершеннолетними и детьми, которых помещики ссылали в Сибирь по своему желанию, также митрополита возмущало милосердие по отношению к староверам, задержки на этапе католиков, пока они не исповедуются: католических храмов и священников вне Москвы на этапе не ожидалось, и даже раздача арестантам Евангелий: «чтение Евангелия простолюдинам, да ещё и грешным, преступным, без постоянного руководительства, без указаний и пояснений и надлежащих наставлений, от духовных особ исходящих, может вызвать в простолюдине опасную наклонность к произвольным, односторонним и даже более вредным толкованиям... ”Не пометайте бисер ваш перед свиньями”»[51][52].

Фактически Гааз посвятил свою жизнь облегчению участи заключённых и ссыльных. Он боролся за улучшение жизни узников: добился, освобождения от кандалов стариков и больных; упразднения в Москве железного прута, к которому приковывали по 8—10 ссыльных, следовавших в Сибирь без учёта их состояния[6]; отмены бритья половины головы у всех видов осуждённых: ссыльных, каторжан, пересылаемых в административном порядке[53]. В 1829 году князь Голицын, поддавшись на аргументы и уговоры, сдержал обещание, данное Гаазу, и написал министру внутренних дел генералу Закревскому о том, что полагает совершенно невозможным «применять прут к препровождению арестантов… ибо сей образ пересылки крайне изнурителен для сих несчастных, так что превосходит самую меру возможного терпения». В дальнейшем Гааз называл этот день одним из счастливейших дней своей жизни[54]. Добился введения облегчённых кандалов с обшитыми кожей наручниками[53][55] — в дальнейшем их называли «гаазовскими» не только арестанты, но и тюремщики[56]. При этом он испытывал кандалы лично: приказывал заковать себя в них и ходил по кабинету, пока не набиралась дистанция первого перехода пересыльного этапа — 54 километра[57].

Гааз организовал утепление и расширение пересыльных бараков, установил нары с матрасами и подушками, набитыми бактерицидными водорослями. Арестантов стали сортировать по полу, возрасту и тяжести преступления[8]. Московский тюремный замок был перестроен именно по инициативе Гааза — при нём были организованы мастерские[40]. По его инициативе были открыты тюремная больница на 120 мест с трёхразовым питанием[8] и школа для детей арестантов. Постоянно принимал и снабжал лекарствами бедных больных. Боролся за отмену права помещиков ссылать крепостных[58]. На благотворительность ушли все его сбережения[59]. Доктор снабжал в дорогу осуждённых медикаментами, бельём и в некоторых случаях даже деньгами[60][61]. Гааз составил для тюремных врачей инструкцию, в которой, помимо медицинских вопросов, предписывалась забота об арестантах как о людях, участие к ним и даже защита[62].

Под руководством Гааза Попечительное о тюрьмах общество разработало и в мае 1831 года приняло «Общую тюремную инструкцию», которая была утверждена Комитетом министров. Документ подробно излагал правила тюремного распорядка и содержал много нововведений. Так, арестанты должны были приниматься круглосуточно, с непременным медицинским освидетельствованием. В штатное расписание вводились врачи, медсёстры и даже акушерки для осуждённых женщин[63]. Инструкция устанавливала условия содержания и лечения в лазарете, аналогичные общим правилам гражданских больниц. Ответственность за санитарное состояние мест заключения возлагалась на смотрителя, а организационная деятельность — на врача, которому обязан подчиняться по медико-санитарным вопросам весь тюремный персонал. Арестантов стали размещать дифференцированно, сортируя по видам заболеваний, отделять инфекционных больных. Вводились нормы по снабжению бельём, медикаментами; пища больным должна была выдаваться в соответствии с рекомендациями врача[64].

На деньги знакомых купцов Гааз оборудовал Рогожский полуэтап на выходе из Москвы, а также навесы для отдыха арестантов далее по пути (тогда арестанты шли на каторгу пешком). Известный булочник Филиппов по просьбе доктора пёк для ссыльных свои знаменитые калачи из лучшей муки, которые очень долго хранились. Этот почин был поддержан другими пекарями и купцами[65]. Раздавал доктор ссыльным и апельсины. Когда его спрашивали, зачем такая экзотика, не лучше ли дать кусок сытного хлеба, Гааз отвечал: «На пути в Сибирь они получат хлеб много раз, но если они не попробуют апельсинов сейчас, то уже никогда не узнают их вкуса»[66].

Принимал участие в делах больных Гааз также и в пересыльной тюрьме — месте, откуда заключённых переправляли дальше (в ссылку или на каторгу). По его ходатайству она была переведена на Воробьёвы горы из центра Москвы. Находилась она недалеко от места, где и сейчас стоит храм Живоначальной Троицы[67]. В построенной на собранные им деньги пересыльной тюрьме на Воробьёвых горах в 1832 году была открыта тюремная больница[40], а с 1836 года — школа для арестантских детей[6]. При пересыльной тюрьме он организовал небольшую деревянную домовую церковь — во имя Божией Матери «Взыскание Погибших». Её освятили в декабре 1843 года. Каждое утро он отправлялся сначала на приём больных в госпиталь. По окончании приёма он ехал в Тюремный замок (Бутырка) или на Воробьёвы горы, где осматривал заключённых[68].

В официальном издании 1841 года Гааз указывается как член Московского комитета Общества попечительного о тюрьмах в чине статского советника[69].

Гааз нередко персонально хлопотал об арестантах. С 1830 по 1853 год по ходатайству доктора было выкуплено 74 арестанта, а 200 детей отпущены бесплатно. В архивах московского Тюремного комитета хранятся 142 прошения доктора о пересмотре дел или смягчении наказания[8]. Это лично от Гааза, а ведь именно благодаря ему в 1842 году была введена должность справщика и ходатая по арестантским делам, который обязан был заниматься такими случаями[70]. Также доктор уделял внимание судьбам детей арестованных, выступал против разлучения с родителями. За период 1830—1853 годов Гааз выкупил 74 взрослых осуждённых и добился безвозмездного выхода на свободу для 200 детей[8]. Доктор переписывался со многими арестантами, выполнял их просьбы по высылке книг и различной помощи, передавал послания родным. Прозвище «святой доктор» ему дали именно ссыльные. Они всегда расспрашивали о нём новоприбывших в Сибирь, а в Нерчинском остроге посвятили ему икону св. Феодора Тирона[58][6]. Роль Гааза в облегчении наиболее жестоких условий содержания осуждённых была отмечена известнейшим российским юристом А. Ф. Кони: в 1887 году он опубликовал работу о состоянии тюремного дела в России, в которой описывалась и старания доктора[53].

В своей деятельности Гааз нередко сталкивался с чиновничьей инерцией, в том числе, с апатией и бездеятельностью чиновников высшего уровня. Наиболее известным противником облегчения участи арестантов, отвергавшим предложения доктора, был генерал П. М. Капцевич, командир отдельного корпуса внутренней стражи[71]. Показателен его отзыв 1838 года о положении дел во вверенном ему учреждении[72]:

…все затруднения и неудобства в наручнях происходят от излишней филантропии члена Московского Попечительного Комитета о Тюрьмах доктора Гааза, который, по моему мнению, не только бесполезен на этом месте, но даже вреден, возбуждая своей неуместной филантропией развращённых арестантов к ропоту и желанию почти совершенно освободиться от оков. Доказательством тому служит, что г. Гааз, сам обманываем арестантами, допускает беспорядки, которые не должны бы существовать, он всегда уважает просьбы арестантов, не заслуживающие никакого внимания, например, арестант просит не отправлять его с партией, потому что он ожидает прибытия брата, или родственника, или товарища…

Капцевич выдвигал обвинения против «утрированного филантропа» ещё в 1834 году, и повторил это в 1839 году с новой силой. Суть обвинения: «постоянно утруждает начальство не основательными просьбами», вступаясь за «развращённых» арестантов. В результате в ноябре 1839 года Гааз был официально отстранён от освидетельствования пересыльных арестантов. Тем не менее доктор оставался директором тюремного комитета, что давало ему право посещать пересыльные тюрьмы и Рогожский полуэтап, и там Гааз продолжал свою деятельность до самой смерти[73].

Также против инициатив и требований Гааза выступал граф Закревский, военный генерал-губернатор Москвы с 1848 года[57][74]. Несмотря на поддержку князя Голицина, деятельность Гааза по отмене прута для сковывания арестантов, а также общих цепей, которые отстаивал Канцевич, привела к успеху лишь через 10 лет[75]. После смерти Голицына доктор обрёл покровителя в лице его преемника, князя А. Г. Щербатова, московского генерал-губернатора. Тот, пообщавшись с Гаазом, стал смотреть на его формальные нарушения и другую помощь больным сквозь пальцы, и то же, по молчаливому неофициальному соглашению, делали его подчинённые[76].

Уже после смерти Гааза председатель Петербургского тюремного комитета П. С. Лебедев написал монографию про доктора, в которой он так оценивал его деятельность[72]:

Гааз, в двадцать четыре года своей деятельности, успел сделать переворот в нашем тюремном деле. Найдя тюрьмы наши в Москве в состоянии вертепов разврата и уничижения человечества, Гааз не только бросил на эту почву первые семена преобразований, но успел довести до конца некоторый из своих начинаний, и сделал один, и не имея никакой власти, кроме силы убеждения, более, чем после него все комитеты и лица власть имевшие.

Материальное положение

До 1830-х годов Гааз не испытывал материальных затруднений, имея достаточное количество богатых пациентов[57]. Проблемы начались с покупки имения Тишково (2000 десятин, суконная фабрика). Первое, что он сделал — сразу же велел освободить крестьян от барщины: «пусть платят оброк, сколько посильно, а молодые пусть работают на фабрике, учат ремесла»[77].

Доктор не был коммерсантом. Так, известен случай, когда он, проезжая на тройке мимо крестьянина, переживающего по поводу только что павшей лошади, немедленно отдал ему одну из своих породистых пристяжных[77]. В губернском архиве сохранилось дело 1831 года: некий купец обещал заплатить Гаазу 2500 рублей за рощу строевого леса, но деньги не выплачивал даже после того, как дал письменное обязательство расплатиться обер-полицмейстеру[78]. К тому же доктор настолько ушёл в общественную деятельность, что не уделял внимания имению и фабрике. В итоге он был объявлен банкротом, а имение его было продано с публичного торга[59]. Его финансовая небрежность нашла отражение даже в завещании: он упоминает, что «часто удивлялся, что приобретая иногда деньги, имевши тогда практику, не израсходывая для себя особенного ничего, всё находил себя без денег… вижу теперь, что мои собственные деньги пропали в этих [кандальных] расходах»[79].

Свой дом Гааз продал в 1831 году и с тех пор жил при больницах. Сначала в Староекатерининской, а с 1844 года — в «полицейской», в Малоказённом переулке[7].

Гааз был скромен в одежде и придерживался моды своей юности, напоминающую моду XVIII века: фрак с белым жабо, манжеты, короткие панталоны до колен, чёрные шёлковые чулки, башмаки с пряжками. Волосы пудрил и собирал в косу, украшенную чёрным бантом. Когда начал лысеть, стал использовать рыжеватый парик[12]. Практически всё своё состояние Гааз потратил на благотворительность, и когда он скончался в 1853 году, оказалось, что после него не осталось личных средств на похороны. Хоронили доктора на казённый «полицейский счёт»[68].

При этом Гааз не только часто использовал свои личные средства на казённые нужды, но и отказывался от заслуженных им денег. После второй эпидемии холеры 1847 года согласно императорскому указу всем медицинским работникам были положены выплаты; Гаазу полагалось 700 рублей, от которых он отказался. Через два года попечительский комитет постановил повысить оклад всем служащим тюремных больниц, Гаазу — с 514 рублей до тысячи. Он отказался: «размышляя о том, что мне остаётся только мало срока жизни, решился не беспокоить комитет никакими представлениями сего рода»[80][8]. Более того, в 1847 и 1848 годах пищевое довольствие заключённых было временно снижено на 20 %, и Гааз внёс до 11 тысяч рублей серебром от «неизвестной благотворительной особы»[55].

Смерть

Сведений о последних годах Гааза в личном плане практически не осталось. Лев Копелев писал, что в 1850 году доктора «всё чаще донимали хвори», у него появилась одышка, ноги к вечеру опухали, а также «усиливались подагрические боли во всем теле»[81].

В августе 1853 года Гааз сильно заболел, у него появились карбункулы[82] на спине и на боках, которые были сильно болезненны, также имел место жар с ознобом. Лежать он не мог, поэтому сидел в своём кресле. Спал сидя, урывками. Шестнадцатого августа доктор уснул около полдня и уже не проснулся[83].

Публицист-славянофил Иван Киреевский, посетив Гааза перед смертью, записал в дневнике[66]:

Был у Гааза. Он умирает. Мы видели его в том положении, в каком он находится уже трое суток: облокотивши голову на руки, сложенные крестом на столе. Ни жалобы, ни вздоха, ни даже дыхания малейшего. Видно, однако же, по положению тела, что он жив и не спит. Недвижимость душевного спокойствия, несокрушимого даже страданиями смерти. Удивительно много было у этого человека прекрасного, скажу даже, великого в его безоглядном человеколюбии, несокрушимом спокойствии. Это спокойствие могло происходить только от крайней, отважной решимости исполнять свой долг во что бы то ни стало.

Похоронен на Введенском кладбище (10 уч.); в последний путь его провожала 20-тысячная толпа[84]. Гроб с телом доктора несли на руках. Генерал-губернатор отдал приказ «разогнать чернь» и послал казачью сотню исполнять. Согласно Кони и Копелеву полицмейстер полковник Цинский, увидев похоронную процессию, был потрясён единодушием и горем людей, после чего отправил казаков восвояси, а сам спешился и присоединился к народу[85][22]. Однако упоминается и ротмистр Кинский в этой же роли[86].

На могиле Гааза установили памятник: гранитная глыба с установленным на нём шлифованным гранитным крестом. Надпись гласит: «FREDERICUS JOSEPHUS HAAS, natus Augusti MDCCL XXX, denatus XVI Aug. MDCCCLIII» {Фридрих Иосиф Гааз, родился в августе 1780 года, умер 16 августа 1853 года). Она дополнена цитатой от Луки XII:37 на латыни[22].

В «Московских ведомостях» был опубликован некролог[87][88]. Сохранились свидетельства того, что митрополит Филарет не только приехал проститься с умирающим доктором, но и отслужил по нему панихиду, несмотря на католическое вероисповедание Гааза[86].

Гуманистические взгляды

Вероятно, гуманистические взгляды Ф. П. Гааза сформировались под влиянием идей Х. В. Гуфеланда, преподававшего в Йенском университете незадолго до обучения Гааза, в 1798—1800 годах[89][10]. Гуфеланд считал, что «жить для других, не для себя — вот истинное назначение врача»[90][10]. Доктор осуждал медиков, которых считал недостойными звания врача: «…ненавистны продажные люди, которые, нарушая своей долг, готовы жертвовать здоровьем больного в угоду своему честолюбию или своей алчности, а своей собственной честью — в угоду унизительным капризам больных-симулянтов»[89].

Этически Гааз рассматривал наказание, включая тюремное заключение, как форму гражданского покаяния, а не как месть человеку, совершившему преступление. Его деятельное сострадание было не формой жалости, а именно помощью в раскаянии. А. Ф. Кони упоминал, что доктора обвиняли в том, что он «милость ввёл в обязанность»[89]. Однако стандартный образ Ф. П. Гааза как врача-филантропа, неверен. Более точно именовать его гуманистом, осознающим свой профессиональный и гражданский долг. Известно, что он запрещал служащим комитета попечительства о тюрьмах использовать слово «милосердие»[91]. Гааз писал князю Голицыну: «Другие посещают заключённых из милосердия, творят милостыню из милосердия, хлопочут за них перед начальством, родными из милосердия, — мы же, члены и служащие Комитета, принявшие на себя это бремя, делаем это из чувства долга»[89].

После изучения дел арестантов московских тюрем Гааз решил, что за многими преступлениями видна болезнь, а не просто злой умысел. Он считал, что болезни воздействуют на человека «так, что он становится послушным орудием в руках злодеев». Из этого следовало, что исправление преступников возможно лишь при их излечении. Можно утверждать, что Гааз опередил своё время: теперь известно, что некоторые заболевания вызывают антисоциальное поведение[57].

Наглядный пример бескорыстия доктора — его отказ от жалования, получаемого за должность главного врача тюремных больниц. Через несколько лет после смерти Гааза на эту должность был назначен Н. К. Беркут, ученик Ф. И. Иноземцева, который с удивлением обнаружил, что свои обязанности Гааз исполнял бесплатно[92].

В отношении женщин Ф. П. Гааз считал, что те должны «содействовать не только поддержанию доброго общественного порядка, но и перерождению его, когда это перерождение становится необходимым», для чего должны быть добры, смиренны, справедливы, но при этом снисходительны; обладать терпением, скромностью и милосердием[93]. Он первым стал принимать женщин на работу в больницы; именно в Полицейской больнице с 1845 года появились и начали обучаться первые русские медсёстры[57]. Его посмертная книга получила название «Аppel aux femmes» («Призыв к женщинам»). Именно в ней он оставил своё известное завещание: «Торопитесь делать добро»[94]!

Ф.П. Гааз первым в России ввёл женский медицинский персонал. В Павловской больнице, где в то время он был главным врачом — в 1808 году, по инициативе императрицы Марии Федоровны. В 1814 году в Санкт-Петербургскую больницу для бедных на добровольных началах пригласили для призора за больными женщин из Петербургского вдовьего дома[16]. В 1848 году доктором Ф. П. Гаазом и княгиней С. С. Щербатовой, женой московского генерал-губернатора, была открыта первая в Москве Никольская община сестер милосердия. Также Гааз первым организовал женский персонал в тюремных больницах[95][96].

Коллеги не понимали Гааза и спрашивали его: как дворянин может так унижаться перед власть имущими, выпрашивая у них что-то? Ответ был таков[57]:

Унизительно бывает просить на коленях милостей для себя, своей выгоды, своей награды, унизительно молить недобрых людей о спасении своего тела, даже своей жизни. Но просить за других, за несчастных, страдающих, за тех, кому грозит смерть, не может быть унизительно, никогда и никак.

Гуманизм Гааза вызывает удивление и у христианских авторов[93]. А. И. Нежный, написавший предисловие к книге Лазебника и Беляевой о Гаазе, замечает: врач имел богатых клиентов, отличный дом в центре Москвы, блестящие перспективы — и сменил это на нищету: «И Гааз, приличный доктор, кончился, начался Гааз юродивый. Гааз — преуспевающий человек кончился, началось сползание Газа в ту самую блаженную нищету, из которой его вынесли вперёд ногами, на кладбище»[97].

Имя доктора Гааза вспоминают в аспекте медицинской этики и в XXI веке[98].

Е. А. Нагорнов указывает, что с религиозной точки зрения, поведение Гааза по глубинному смыслу соответствует не XIX веку — современники его не понимали, — а первым векам христианства. Именно поэтому он спокойно входил в холерные бараки, близко общался с заразными больными, пренебрегал собственными интересами. Т. Иглтон, исследуя первые христианские общины, пришёл к выводу о специфике психологии верующих того времени: история мира уже окончена, мессия вот-вот грядёт, поэтому не надо ни о чём материальном заботиться сверх необходимого, а просто ждать прихода Иисуса[99]. Нагорнов считает, что именно таким мировосприятием только и можно объяснить деятельность Гааза — приносить добро любой ценой и безотлагательно. Конечно, у доктора речь идёт не о вере в скорое пришествие, но об аналогичном мировосприятии[100]. Также Нагорнов считает, что доктор действовал не для будущего, а «в настоящем и для настоящего»: «мессианское время» вовсе не устремлено к будущему, «это сжатие прошлого и настоящего воедино», как писал Дж. Агамбен[101].

Клинические взгляды

Н. Н. Блохина указывает, что принятие мнения о необходимости сбора анамнеза обычно относят к 1920-м годам, но первопроходцем следует считать доктора Гааза, который использовал «систему опроса и осмотра» на столетие ранее. Он, исходя из концепции ассимиляционной способности организма в плане физиологии, указывал, что обследование больного необходимо начинать с тщательного осмотра и подробного расспроса: «Вызов больным в памяти всех событий своей жизни, всех обстоятельств, связанных с перенесёнными заболеваниями, даёт врачу возможность точно определить состояние пациента». Анамнез Гааз сравнивал с исповедью: «Необходимо подготовиться к лечению подобно тому, как исповедь предшествует отпущению грехов»[16].

Гааз выступал за доверительные отношения врача с пациентом; считал, что врач должен обладать состраданием, способностью понять переживания больного: «Врач должен разделить с больным его несчастье». Но при этом Фёдор Петрович указывал, что врач должен обладать авторитетом, выступал за строгую субординацию в лечении: «Больному лучше забыть свои капризы и выполнять то, что ему назначено, ибо назначил это врач»[16].

Гааз также указывал на важность конституции больного: «При медицинских наблюдениях всегда присутствует нечто бесконечно изменяемое, не подлежащее подсчёту и определению, но требующее хотя бы приблизительной оценки талантом врача — это конституция организма». Он считал, что все процессы в организме зависят от его конституции, и некоторые болезни для их излечения требуют не просто учёта, но и изменения конституции больного. Гааз отмечал, что фармакологические средства часто не уничтожают причину заболевания, требуется, чтобы организм сам боролся с болезнью, и возможность мобилизации возможных резервов зависит от конституции. Таким образом, роль врача заключается в направлении возможностей организма на выздоровление с учётом регулирования работы внутренних органов, помощь в самоизлечении, если таковое возможно. Блохина цитирует Гааза[16]:

…всякий раз, осматривая больного и давая заключение о недуге, врач должен суметь выделить в диагнозе и назначить нечто особенное. Даже используя одни и те же лекарства, каждую болезнь нужно лечить по-своему, ибо применяется либо иной способ, либо медикамент сочетается с другими средствами, придающими ему иной характер[27].

Он крайне умеренно прописывал лекарства, делая упор на спокойствие духа, умеренную диету и т.п. Про него даже сложили стишок: «Доктор Гааз уложит в постель, закутает во фланель, поставит фонтанель и пропишет каломель...»[49]. Однако сам доктор настаивал на индивидуальном подходе к больным, что было не характерно для клинической практике того времени[16].

Ф.П. Гааз критически относился к принятым в то время терапевтическим методикам, таким как «противоположное излечивается противоположностью», а также к «теории возбудимости». Можно сказать, что он был последователем Гиппократа, который указывал на важность для больного целительных сил природы и придерживался заповеди «Не навреди!». Внимание к лечебным свойствам минеральных вод вызвано именно этом подходом к лечению[16]. Рассматривая организм как единое целое с внешней средой, Гааз уделял внимание профилактике заболеваний, а не только их излечению[91].

Гааз разработал собственную физиологическую теорию ассимиляции, которую имеет смысл рассматривать как этап становления физиологии. Согласно этой концепции вещества, которые поступают в организм, усваиваются и становятся составной частью живых тканей — это и есть ассимиляция. Это первая в медицине научная интерпретация защитно-приспособительных реакций организма, включая иммунитет. Начало понимания сущности гомеостаза организма и патологических процессов: уже сам Гааз указывал, что на одинаковый физиологический («ассимилятивный») процесс может иметь качественно различные последствия — как нормальные, так и патологические. При этом простого наличия в организме болезнетворного начала мало для начала заболевания, важное значение имеет конституция и другие особенности человеческого организма[91].

Кони упоминает, что под конец жизни Гааз начал применять гомеопатию[102].

Увековечивание памяти

С. В. Пучков, главный врач Полицейской больницы после Гааза, будучи гласным городской Думы, организовывал до Революции ежегодные детские праздники под названием «У доброго дедушки Гааза»[103]. Эта традиция была восстановлена НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, который располагается в здании больницы[104].

Дважды, в 1910 и в 1911 годы, у памятника Гаазу устраивались народные празднества, на которые собирались воспитанники московских приютов и выступали тюремные хоры. Некоторые московские трамваи и вагоны-конки были даже украшены портретами «святого доктора»[105].

В здании бывшей Полицейской больницы создан музей «Мемориальная комната — музей доктора Ф. П. Гааза»[103][106].

Памятники

- Бюст доктора Гааза работы Н. А. Андреева установлен в 1909 году в Малом Казённом переулке во дворе бывшей «Полицейской больницы» по инициативе главврача С. В. Пучкова[107]. На памятнике — девиз доктора Гааза «Спешите делать добро». Работа скульптора Андреева по проекту художника Остроухова[105].

- В 1986 году в Бад-Мюнстерайфеле был открыт памятник в виде копии московского бюста доктора. Рядом разместили бронзовый барельеф Льва Копелева, благодаря книге которого Фридриху Гаазу пришло заслуженное признание в Германии[53][108].

- В августе 2019 года в Железноводске в нижней части Каскадной лестницы установлен второй в России памятник доктору Фёдору Гаазу. Трёхметровый бронзовый бюст весом 100 кг дополняют камни, символизирующие горы, на которых нанесена надпись на двух языках, гласящая: «Сыну немецкого народа, всем сердцем служившего России»[109].

- Памятник в селе Тишково Пушкинского района Московской области. Это село принадлежало Гаазу в 1812—1853 годы[110].

Улицы, названные именем Гааза

- В честь Гааза названа улица на родине, в Бад-Мюнстерайфеле[88].

- В Ессентуках имеется улица Гааза[111].

- Улица Гааза также имеется в Железноводске[112].

- 19 июня 2017 года было подписано постановление мэром Москвы о присвоении безымянному проезду на территории Тропарёво-Никулино имени Фёдора Гааза. Проезд стал улицей Доктора Гааза[113].

Организации, которым присвоено имя Гааза

- В 1909 году в память доктора Ф. П. Гааза было учреждено Ольгинское благотворительное общество[40].

- В честь известного медика названо Федеральное государственное лечебно-профилактическое учреждение «Областная больница имени доктора Ф. П. Гааза», подчиняющаяся Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В честь доктора Гааза в 1914 году был назван городской приют для детей-беспризорников («Приют имени доктора Ф. П. Гааза для малолетних призреваемых Работного дома и Дома трудолюбия»), до революции находившийся в Сокольниках[114]. Одно из зданий этого приюта (улица Олений Вал, 24 б) сохранилось до сих пор[115].

- В Перми существует детский онкогематологический центр имени Ф. П. Гааза[116].

- Немецкая школа в Москве носит имя Гааза с 1989 года.

- Имя Фёдора Петровича носит гимназия № 58 города Гомеля (Белоруссия)[117]. В гимназии регулярно уже 20 лет проводятся Гаазовские чтения, в которых принимают участие учащиеся и других образовательных заведений, включая российские[118].

- 26 ноября 1987 года в Одессе (Украинская ССР, СССР) был создан Фонд социальной помощи имени доктора Гааза.

Премии и награды

- Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья вместе с НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России награждают большой бронзовой медалью Гааза «Спешите делать добро» за заслуги в гигиене и охране здоровья детей и подростков[119].

- В 1994 г. неправительственная организация «Германо-российский форум» учредила международную премию имени Гааза, которая присуждается за особые заслуги в укреплении отношений между странами[53].

- Существует медаль Фёдора Гааза — ведомственная награда Федеральной службы исполнения наказаний России, учреждена в 2005 году[120].

Прочее

- В 1980 г. к 200-летию Ф. П. Гааза в ФРГ вышла почтовая марка[53].

- Памятный портрет у входа в московский храм Живоначальной Троицы[121].

- В 2013 году режиссёрами В. Самородовым и М. Труш был снят биографический фильм «Выбор доктора Гааза». Производство ООО «МТ Кино» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации[122].

- В честь доктора Гааза 9 июня 2018 года показана телевизионная передача «Сердце, отданное людям. Фёдор Гааз»[123].

- В РНИМУ им. Н. И. Пирогова в Москве с 2010 года проводится ежегодная Международная (Всероссийская) практическая медицинская конференция студентов и молодых учёных Гаазовские чтения: «Спешите делать добро…», посвящённая разбору клинических случаев. Идея была выдвинута деканом международного факультета Н. А. Быловой. На конференции имеются четыре секции: «Детская хирургия», «Педиатрия», «Общая хирургия» и «Терапия»[124].

- Епископ Балашихинский Николай (Погребняк С. В.), несмотря на разницу вероисповеданий, написал книгу «Спешите делать добро. Доктор Фёдор Петрович Гааз», которая была издана издательством Московской Патриархии в 2019 году[125].

Беатификация

Первая инициатива беатификации доктора Гааза имела место в 1994 году: группа российских католиков обратилась к архиепископу с этим предложением, что не имело никаких последствий. Необходимые документы тогда стали собирать в Германии, и благодаря Вильфреду Велингу, настоятелю храма великомученицы Екатерины, представители Кёльнской епархии передали российскому приходу все собранные ими документы осенью 2009 года[126].

В 2011 году в архиепархии Кёльна начался канонический процесс причисления Фёдора Гааза к лику блаженных[127]. В декабре 2015 года в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии был объявлен эдикт архиепископа Паоло Пецци о намерении открыть епархиальное исследование о героических добродетелях и святости Фёдора Гааза[128]. Во время торжественной Мессы 9 января 2016 года в кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве была открыта епархиальная стадия процесса беатификации Фридриха Йозефа (Фёдора Петровича) Гааза, «святого доктора Москвы»[129]; эта стадия была успешно завершена в мае 2018 года, после чего дело было передано в ватиканскую Конгрегацию по канонизации святых[130].

В 2019 году Архиепископ утвердил текст «Молитвы по заступничеству Слуги Божия Фёдора Гааза»[131].

Джермано Марани, постулатор по делу о беатификации Гааза, считает, что есть вероятность признания чудесами некоторых исцелений доктора. По его словам (март 2020), известно несколько историй, связанных с его заступничеством, которые могут рассматриваться именно так, и они рассматриваются медиками. После их заключения дело будет передано на рассмотрение богословской комиссии[132].

Мнения о докторе Гаазе

А. И. Герцен высказывал одновременно уважение и мнение о ненормальности[133]:

Доктор Гааз был преоригинальный чудак. Память об этом юродивом и повреждённом не должна заглохнуть в лебеде официальных некрологов….

Выступая на IV международном тюремном конгрессе (Петербург, 3.06.1890)[134]:

…человек цельный и страстно-деятельный, восторженный представитель коренных начал человеколюбия… Гааза окружали косность личного равнодушия, бюрократическая рутина, почти полная неподвижность законодательства и целый общественный быт, во многом противоположный его великодушному взгляду на человека. Один, очень часто без всякой помощи, окружённый неуловимыми, но осязательными противодействиями, он должен был ежедневно стоять на страже слабых ростков своего благородного, требовавшего тяжкого и неустанного труда, посева.

Е. Р. Эйхгольц, старший врач Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, в своей книге при описании профессиональной этики тюремных врачей с уважением упоминал Гааза[135]:

…относясь сознательно к своему труду по лечению заключённых, он [врач] может оправдать имя тюремного врача во всей его скромной красоте по образу, оставленному русским тюремным врачом — московским Гаазом.

М. Горький в письме (1899) А. Ф. Кони, предлагая приехать тому в Нижний Новгород с лекциями, писал[93]:

…о Гаазе нужно читать всюду, о нём всем нужно знать, что это святой, более святой, чем Феодосий Черниговский… Необходимо говорить о Гаазе живым, в плоть и кровь облечённым словом….

Гааз был настолько известен, что про него рассказывали легенды. Типичной историей было описание быстрого исцеления холерного больного после христианского поцелуя доктора, причём рассказывалось это с убеждением, что сам Гааз заразиться не может, а исцеление обязательно наступит[86].

Публицист-народник Н. К. Михайловский писал о Гаазе[66]:

Человек большого ума и образования, он, однако, с течением времени пренебрёг этою стороной жизни, постепенно превращаясь в одно ходячее сострадание, и лично для себя чрезвычайно просто разрешил трудную задачу филантропии: не мудрствуя лукаво, он помогал ближнему в буквальном смысле этого слова — тому, кто пространственнее ближе, тому, с кем столкнула судьба. Надо сказать, однако, что судьба столкнула его с людьми, нарочито несчастными и нуждавшимися в помощи, — с обитателями тюрем.

Лев Толстой относился к Гаазу негативно. Д. П. Маковицкий в дневниковых записях от 5—6 октября 1905 года цитирует писателя: «Кони выдумал. Преувеличение. Это был ограниченный человек»[136]. Подтверждает такое отношение к Гаазу и Б. А. Лазаревский, приводя мнение Толстого (он посещал его в 1903 году): «По-моему, такие филантропы, как, например, доктор Гааз, о котором писал Кони, не принесли пользы человечеству»[137].

В художественной литературе

Для Ф. М. Достоевского доктор Гааз являлся высшим воплощением врачевания, прежде всего в духовном аспекте[138]. Он упоминается, в частности, в набросках к «Преступлению и наказанию» о Раскольникове[139]. В записных книжках и в «Дневнике писателя» Достоевский не раз упоминает Гааза как живой пример деятельного добра[140]. В романе «Идиот» один из персонажей рассказывает другому о Гаазе (не называя его по имени)[53]:

В Москве жил один старик, один «генерал», то есть действительный статский советник, с немецким именем; он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам; каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьёвых горах её посетит «старичок генерал». Он делал свое дело в высшей степени серьёзно и набожно; он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался пред каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никогда никому, звал их всех «голубчиками». Он давал деньги, присылал необходимые вещи… Так поступал он множество лет, до самой смерти; дошло до того, что его знали по всей России и по всей Сибири, то есть все преступники. Мне рассказывал один бывший в Сибири, что он сам был свидетелем, как самые закоренелые преступники вспоминали про генерала…

Н. Э. Вашкау считает, что А. П. Чехов в тексте «Рассказ старшего садовника» (1894) описал персонажа, который явно имеет как минимум отдельные черты Гааза[53]:

Он пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег не брал, и странное дело, когда у него умирал пациент, то он шёл вместе с родственниками за гробом и плакал[141].

Также Чехов неоднократно упоминал о докторе во время путешествия на Сахалин и после — там он лично видел, как живут каторжане и слышал народные рассказы о «святом докторе»[53].

В 2012 г. в журнале «Звезда» была опубликована книга Александра Нежного «Nimbus»[142], посвящённая доктору Гаазу, а в 2013 году она вышла отдельным изданием[143]. В ней в художественной форме описываются известные случаи с доктором, особое внимание уделено концу его жизни.

Сочинения

- Ma visite aux eaux d’Alexandre en 1809 et 1810. — Изд. Всеволожского, 1811. — 365 с. (Отчёт о поездках на Кавказ).

- Ф. П. Гааз. Призыв к женщинам // Врата милосердия. Книга о докторе Гаазе. — М., 2002. — С. 313—330. (Текст издан после смерти Гааза в 1897 году доктором А. И. Полем[6]).

- Ф. П. Гааз. Письмо в Московский Попечительный Комитет 2 апреля 1829 года / /Врата милосердия. Книга о докторе Гаазе. — М., 2002. — C. 407—414.

- Ф. П. Гааз. Завещание // Русский архив. — 1912. — № 6. — С. 206—211.

- Ф. П. Гааз. Азбука христианского благонравия. Об оставлении бран. и укоризн. слов и вообще непреличных [! на счет ближнего выражений или о начатках любви к ближним] — М.: типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерёв и К°, 1898. — 93 с.

- «Problèmes de Socrate» (Вопросы Сократа) — философское сочинение, не сохранилось[6].

Книгу «Problèmes de Socrate» Гааз завещал опубликовать доктору А. И. Полю. В своём завещании он писал: «Я чувствую, что размышления о системе Сократа могут быть многим полезны»[144].

Примечания

- Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека, Австрийская национальная библиотека Record #118544063 // Общий нормативный контроль (GND) — 2012—2016.

- Bibliothèque nationale de France идентификатор BNF (фр.): платформа открытых данных — 2011.

- Friedrich Joseph Haass (нем.). Friedrich J. Haass Gesellschaft. Дата обращения: 23 января 2022.

- Кони, 1900, с. 30.

- Кони, 1900, с. 179.

- Овчинникова М. Б. Гааз // Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. — М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2005. — Т. 10. — С. 172—173. — ISBN 5-89572-016-1.

- Окуджава Б. У Гааза нет отказа… // Наука и жизнь. — 1980. — № 12. — С. 130—137.

- Канноне С. Добрый доктор Гааз // Прямые инвестиции. — 2012. — № 3. — С. 98—102.

- Geboren in Münstereifel: Friedrich Joseph Haass (нем.). Friedrich J. Haass Gesellschaft. Дата обращения: 19 октября 2020.

- Блохина Н. Врач. Гуманист. Ученый. // Врата милосердия. Книга о докторе Гаазе / сост. и коммент. А. Нежный. — М.: Древо добра, 2002. — С. 255—283. — ISBN 5-93688-003-6.

- Копелев, 1985, с. 25.

- Кони, 1900, с. 42.

- Кони, 1900, с. 31.

- Копелев, 1985, с. 19.

- Копелев, 1985, с. 18.

- Блохина Н. Н. Клинические взгляды врача-гуманиста Ф. П. Гааза (первая четверть XIX века). К 200-летию выхода в свет труда F.I. Haas «Ma visite aux Eaux d Alexandre en 1809 еt 1810» (М., 1811) — Ф. П. Гааз «Моя поездка в Александровские воды в 1809 и 1811 гг.» (М., 1811).) // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. — 2013. — Т. 90, № 4. — С. 57—62.

- Копелев, 1985, с. 20.

- Копелев, 1985, с. 22.

- В высочайших Его Императорского Величества указах… февраля 25 числа // Санктпетербургские сенатские ведомости : газета. — 1811. — 1 апреля (№ 13). — С. 138.

- Алфавитный список медицинских чиновников, имеющих полное право на производство в России врачебной практики // Российский медицинский список, издаваемый, по высочайшему повелению, Медицинским департаментом Министерства внутренних дел на 1853 год. — СПб.: Изд-во Мин. Иностр. дел, 1853. — С. 86 — IX, 514 С.

- Копелев, 1985, с. 59.

- Кони, 1900, с. 180.

- Копелев, 1985, с. 21.

- Кони, 1900, с. 32.

- Милютин М. Исторический очерк развития и устройства кавказских минеральных вод. — М.: тип. Клейн, 1878. — С. 22—23.

- Блохина Н. Н. Исследование Кавказских Минеральных Вод врачом-гуманистом Ф. П. Гаазом // Клиническая медицина. — 2012. — № 6. — С. 76—80.

- Haas F.I. Ma visite aux eaux d’Alexandre en 1809 et 1810. М.: 1811 (рус. пер.: Мое путешествие на Александровские воды // Доктор Гааз: Сб. Ставрополь, 1989. — 347 с.).

- Кони, 1900, с. 33.

- Источник №23 Гааза-Пономарёва. 2ГИС. Дата обращения: 1 мая 2020.

- Липский В. И. Флора Кавказа: Свод сведений о флоре Кавказа за двухсотлет. период её исслед., начиная от Турнефора и кончая XIX в. — СПб: типо-лит. «Герольда», 1899. — с. 172.

- Щербакова А. А. История ботаники в России до 60-х гг. XIX в. (додарвиновский период). — Новосибирск, 1978. — С. 107.

- Святловский В. В. Кавказские минеральные воды. Во врачебном, историческом, геологическом, этнографическом и других отношениях, с приложением очерка, как надо пить минеральную воду и купаться в ней — Екатеринослав: изд. М. С. Копылова, 1898. — 341 с.

- РГИА (Санкт-Петербург), ф. 1297, оп. 56, кн. 107, л. 25-26 (1810 г.). (Цит. по Блохина Н. Н. Исследование Кавказских Минеральных Вод врачом-гуманистом Ф. П. Гаазом)

- Нелюбин А. П. Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание кавказских минеральных вод — СПб: Типогр. Мед. Департамента Министрерства внутр. дел, 1825. — С. 18.

- Нелюбин А. П. Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание Кавказских минеральных вод, (в 2-х кн.). — СПб.: тип. Медицинскаго департамента Министер. внутр. дел, 1925. — С. 18 (согласно Копелев 1985, С.24).

- Липский В. И. Флора Кавказа : Свод сведений о флоре Кавказа за двухсотлет. период ее исслед., начиная от Турнефора и кончая XIX в.. — СПб.: Типо-лит. «Герольда», 1899. — С. 172. — XVI, 584 с. — (Труды Тифлисского ботанического сада; Вып. 4.).

- Блохина Н.Н. Исследование проблемы крупа доктором Ф. П. Гаазом // Вопросы охраны материнства и детства. — 1986. — № 11. — С. 76—78.

- С. В. Пучков. К характеристике доктора Гааза. Изд. 2-е, доп. — М.: Городская типография, 1910. — 48 с.

- Копелев, 1985, с. 47.

- Бруенок А. В. Гааз Фёдор Петрович / Энциклопедия «Москва» — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 668 с.

- Копелев, 1985, с. 74—75.

- Кони, 1900, с. 41—42.

- Кони, 1900, с. 42—43.

- Рябцева А. А., Гришина Е. Е., Югай М. П. К юбилею офтальмологической службы МОНИКИ // Альманах клинической медицины. — 2015. — № 36. — С. 6—8.

- Хубутия М. Ш., Кабанова С. А., Богопольский П. М. Исторические аспекты создания скорой медицинской помощи в Москве // Журнал им. Н. В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. — 2012. — № 1. — С. 70—73.

- Архангельский Г. В. Московский врач-гуманист Фёдор Петрович Гааз (1780—1853) и его значение в развитии отечественной медицины // Клиническая медицина. — 1981. — № 2. — С. 118—120.

- Копелев, 1985, с. 120—130.

- Копелев, 1985, с. 130.

- Кони, 1900, с. 148.

- Кони, 1900, с. 99.

- Копелев, 1985, с. 97—109.

- Кони, 1900, с. 115—116.

- Вашкау Н. Э. «Святой доктор» Фёдор Петрович Гааз // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. — 2012. — № 2. — С. 26—31.

- Копелев, 1985, с. 70.

- Кони, 1900, с. 60—61.

- Копелев, 1985, с. 169.

- Шифрин М. 100 рассказов из истории медицины — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 696 с. — ISBN 978-5-9614-1398-4.

- Кони А. Гааз / Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 7а: Выговский-Гальбан — СПб: Типолитография И. А. Ефрона, 1892. — С. 742—744.

- Пучков С.В. К характеристике доктора Ф.П. Гааза. Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» (24 июля 2003). Дата обращения: 4 июня 2020.

- Аыков В. Кто вы, доктор Гааз? // Преступление и наказание. — 2011. — № 4. — С. 49—50.

- Пестова О. Ю. Развитие института оказания медицинской помощи заключённым России (конец XVII — начало XX В.) // Вестник ВятГУ. — 2014. — № 2. — С. 48—51.

- Диденко А. В. Основы пенитенциарной социальной медицины. — Томск: Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2008. — С. 16.

- Титов Д. С. Организация стационарной и специализированной медицинской помощи в УИС: учеб. пособие. — Томск: ТФ Академии ФСИН России, 2005. — С. 7.

- Хабриев Р. У., Спасенников Б. А., Пертли Л. Ф., Копыткин С. А. Развитие гигиены и санитарии в пенитенциарной системе России (конец XVIII — начало XX века) // Гигиена и санитария. — 2017. — № 8. — С. 789—792.

- Гиляровский В. А. Москва и москвичи — М.: АСТ, 2016. — 480 с.

- Варжапетян В. Доктор Гааз — Издательство Францисканцев, 2018. — 155 с. — ISBN 978-5-89208-140-5.

- Анастасия Орлова. В Москве прошло паломничество по местам доктора Гааза. Рускатолик.рф (9 ноября 2017). Дата обращения: 7 августа 2020.

- Подробная история храма. Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах. Дата обращения: 19 октября 2020.

- Московский комитет // Общество попечительное о тюрьмах // Месяцослов и общий штат Российской империи на 1841 год. Часть 1. — СПб.: Типография при Императорской Академии наук, 1841. — С. 603.

- Кони, 1900, с. 93—94.

- Копелев, 1985, с. 93—96.

- Лебедев П. С. Фёдор Петрович Гааз / Врата милосердия. — М., 2002. — С. 423—464 (первая публикация: «Русский вестник», 1868 г.)

- Кони, 1900, с. 73, 76—79.

- Копелев, 1985, с. 70—72.

- Копелев, 1985, с. 74.

- Кони, 1900, с. 58, 148.

- Копелев, 1985, с. 36.

- Копелев, 1985, с. 39—41.

- Гааз Ф. П. Завещание. — Русский архив. — 1912. — № 6. — С. 206—211.

- Копелев, 1985, с. 153—154.

- Копелев, 1985, с. 158—159.

- Кони, 1900, с. 178.

- Копелев, 1985, с. 166.

- Нежный А. Врата милосердия: книга о докторе Гаазе. — Древо добра, 2002. — С. 15.

- Копелев, 1985, с. 167.

- Засухина В. Н. Русские врачи-гуманисты (к вопросу об истоках российского типа биоэтики) // Учёные записки ЗабГУ. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. — 2011. — № 4. — С. 16—24.

- Елизавета Д-ва. Несколько слов о Ф. П. Гаазе // Московские ведомости. — 1853. — № 101.

- Томан И. Б. На перекрёстке культур: новые маршруты по старой Москве // Современные проблемы сервиса и туризма. — 2008. — № 4. — С. 56—67.

- Блохина Н. Н. Профессионально-этические воззрения врача-гуманиста Ф. П. Гааза // Клиническая медицина. — 2012. — № 4. — С. 73—77.

- Гуфеланд Х. В. Enchiridion medicum, или Руководство к практической медицине: Достояние пятидесятилетней опытности: Пер. с нем. Г. И. Сокольского. — М., 1839. — С. 1.

- Блохина Н. Н. Вклад врача-гуманиста Ф. П. Гааза в медицинскую науку и практику (автореферат дисс. канд. мед. наук). — М., 2004. — 22 с.

- Беркут Н. К. Записки // Исторический вестник. 1911. — № 12. — С. 880.

- Пальцев А. И. Рецензия: Лазебник Л. Б., Беляева В. С. «Ангелы добра. Житие и деяния московского доктора Фёдора Петровича Гааза» // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2011. — № 7. — С. 140—142.

- Ф. П. Гааз // Нива. — 1903. — № 35 (30 августа).

- Козловцева Е. Н. Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века. — М.: ПСТГУ, 2010. — С. Гл.1, §2. — 260 с. — ISBN 978-5-7429-0592-9.

- Козловцева Е. Н. Деятельность московских общин сестер милосердия во второй половине XIX начале XX веков // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История РПЦ. — 2004. — № 3. — С. 137—159.

- Лазебник Л. Б., Беляева В. С. Ангелы добра. Житие и деяния московского доктора Фёдора Петровича Гааза — М.: Медпрактика-М, 2011. — 248 с.

- Ногаллер А. М. Вопросы медицинской этики и деонтологии в XXI веке // Клиническая медицина. — 2017. — № 7. — С. 669—671.

- Иглтон Т. Был ли Иисус революционером? — М.: Свободное марксистское издательство, 2009. — 64 с.

- Нагорнов Е. А. «Мессианское время» Фёдора Гааза // Медицинский альманах. — 2018. — № 3 (54). — С. 23—26.

- Агамбен Дж. Apostolos // «Оставшееся время: Комментарий к „Посланию к римлянам“» // Новое литературное обозрение. — 2000. — № 46. — С. 52—62.

- Кони, 1900, с. 170.

- Кучма В. Р., Плавунов Н. Ф., Шубочкина Е. И., Кадышев В. А. Доктор Ф. П. Гааз и полицейская больница в Москве на малом казённом как первая больница скорой и неотложной помощи // Архивъ внутренней медицины. — 2019. — № 6 (50). — С. 413—418.

- Детский праздник у памятника «Доброму дедушке Гаазу» на Малом Казенном. НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России. Дата обращения: 10 июня 2020.

- Копелев, 1985, с. 173.

- Концепция Мемориальной комнаты-музея доктора Ф.П. Гааза. НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России. Дата обращения: 10 июня 2020.

- Пучков С. В. К характеристике доктора Ф. П. Гааза. sedmitza.ru. Дата обращения: 14 декабря 2010. Архивировано 24 августа 2011 года.

- Dr. Friedrich Haas (недоступная ссылка). FotoCommunity (6 декабря 2012). Дата обращения: 5 сентября 2020. Архивировано 16 июня 2013 года.

- В Железноводске установили памятник первооткрывателю Кавминвод Фёдору Гаазу. ТАСС (28 августа 2019). Дата обращения: 9 октября 2019.

- Саков А. Тишково: В нашем селе жил Фёдор Петрович Гааз. Пушкино сегодня (10 апреля 2019). Дата обращения: 23 сентября 2020.

- Гааза улица. 2ГИС. Дата обращения: 4 июля 2020.

- Гааза улица. 2ГИС. Дата обращения: 4 июля 2020.

- Постановление 19 июня 2017 г. № 375-ПП «0 присвоении наименований линейным транспортным объектам города Москвы». Официальный сайт Мэра Москвы (19 июня 2017). Дата обращения: 6 августа 2020.

- Подъяпольская М. Ансамбль Сокольнического отделения Московского Работного дома и Дома Трудолюбия. Узнай Москву. Дата обращения: 6 августа 2020.

- Акт ГИКЭ выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Сокольнического отделения Городского Работного дома и Дома трудолюбия, XIX — нач. XX: — главный корпус, 1900 г., арх. А. Рооп; — больничный корпус, 1878 г., арх. С. А. Гамбурцев; — богадельня, 1874 г., арх. Г. фон Ниссен; — корпус мастерских и спален, 1871 г., арх. Г. фон Ниссен, 1897 г., арх. Л.Ф. Даукша; — приют им. доктора Ф.П. Гааза для малолетних призреваемых Работного дома и Дома трудолюбия, 1913 г., арх. А.Ф. Мейснер», расположенного по адресу: г. Москва, Колодезный пер., д. 2 А, стр. 2; Колодезный пер., д. 2 А, стр. 7; Колодезный пер., д. 2 А, стр. 9; Короленко ул., д. 3 А; Олений Вал ул., вл. 24 Б. Официальный сайт Мэра Москвы (28 февраля 2019). Дата обращения: 6 августа 2020.

- Онко-гематологический центр им. Ф.П. Гааза. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевая детская клиническая больница». Дата обращения: 6 августа 2020.

- Гааз Фёдор Петрович (1780—1853). Государственное учреждение образования "Гимназия № 58 г. Гомеля имени Ф. П. Гааза". Дата обращения: 6 августа 2020.

- Участников из Беларуси и России объединят Гаазовские чтения в Гомеле. Белта (5 февраля 2020). Дата обращения: 21 декабря 2020.

- Лауреаты большой бронзовой медали Гааза «Спешите делать добро». НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России. Дата обращения: 10 июня 2020.

- Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28 февраля 2005 г. № 25 «Об учреждении медали Фёдора Гааза». Гарант. Дата обращения: 6 августа 2020.

- Как доехать до Воробьевых гор на метро или транспорте в Москве. Достопримечательности Москвы. — См. фото №9 в первой галерее. Дата обращения: 18 апреля 2021.

- Выбор доктора Гааза. Министерство культуры Российской Федерации. Дата обращения: 11 июня 2020.

- Сердце, отданное людям. Фёдор Гааз. 7 телеканал (Украина) (9 июня 2018). — телепередача. Дата обращения: 27 апреля 2021.

- Международная (Всероссийская) практическая медицинская конференция студентов и молодых учёных Гаазовские чтения: «Спешите делать добро…». РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Дата обращения: 21 декабря 2020.

- В Москве прошла презентация книги «Спешите делать добро. Доктор Федор Петрович Гааз». Официальный сайт Московского Патриархата (25 января 2020). Дата обращения: 27 апреля 2021.

- Доктор Гааз официально объявлен святым. Вести.ру (7 мая 2018). — (заголовок некорректен). Дата обращения: 27 апреля 2021.

- 9 января 2016 года в Москве состоится торжественное открытие епархиальной стадии процесса канонизации доктора Гааза (недоступная ссылка). Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве (6 января 2016). Дата обращения: 27 апреля 2021. Архивировано 26 января 2016 года.

- Архиепископ Павел Пецци. Эдикт о публичном начале Епархиального Исследования по Процессу Фридриха Йозефа Гааза (Фёдора Петровича Гааза). Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве (6 декабря 2015). Дата обращения: 11 июня 2020.

- В Москве торжественно открылась епархиальная стадия процесса канонизации доктора Гааза (недоступная ссылка). Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве (10 января 2016). Дата обращения: 28 апреля 2021. Архивировано 25 апреля 2016 года.

- Завершилась епархиальная стадия беатификации «святого доктора Москвы» Фёдора Гааза. Официальный сайт Мэра Москвы (7 мая 2018). Дата обращения: 11 июня 2020.

- Архиепископ утвердил текст молитвы по заступничеству Слуги Божия Фёдора Гааза. Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве (2 октября 2019). Дата обращения: 27 апреля 2021.

- Сергей Старцев. Ватикан может признать исцеления по молитвам доктору Гаазу чудесами, РИА Новости (18 марта 2020). Дата обращения 30 июля 2020.

- Герцен А. И. Былое и думы. Ч. 1—5 — М.: Худож. лит., 1969. — С. 185—186. (БВЛ, т.73).

- Кони, 1900, с. 13—14.

- Эйхгольц Е. Р. Тюремный врач и его пациенты. — Петроград: тип. Одиноч. тюрьмы, 1916. — С. 5.

- У Толстого. 1904—1910: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 1: 1904—1905 — М.: Наука, 1979. — С. 419. (серия «Литературное наследство», Т. 90).

- Лазаревский Б. А. В Ясной Поляне — Международный толстовский альманах / Сост. П. А. Сергеенко. — М.: Книга, 1909. — С. 88—97.

- Батталова А. Н. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» в автобиографическом и реально-историческом контекстах // Вестник ЧелГУ. — 2012. — № 28 (282). — С. 21—25.

- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. — Л.: Наука, 1973. — С. 80.

- Копелев, 1985, с. 156.

- Чехов А. П. Собр. соч. В 12 т. Т. 8 — М.: Правда, 1985. — С. 299.

- Нежный А. Nimbus // Звезда. — 2012. — № 2—3.

- Нежный А. Nimbus. Повесть о докторе Гаазе — Центр книги Рудомино, 2013. — 480 с. — ISBN 978-5-905626-62-3

- Гааз Ф. П. Завещание // Русский архив. — 1912. — № 6. — С. 206—211.

Литература

- Копелев Л. Святой доктор Фёдор Петрович. — London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1985. — 184 с. — ISBN 0 903868 52 0.

- Кони А. Ф. Фёдор Петрович Гааз: Биогр. очерк. — 4-е изд, доп. — СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1900. — 193 с.

Ссылки

- Общество Фридриха Йозефа Гааза

- Бад Мюнстерайфель. «Спешите делать добро!» (фото памятников)

- Малый Казённый переулок, д. 5. Гаазовский дом. Москва, которой нет