Волховский фронт

Волховский фронт (периоды существования: 17 декабря 1941 — 23 апреля 1942 и 8 июня 1942 — 15 февраля 1944) — общевойсковое оперативное формирование (объединение) РККА, один из фронтов Великой Отечественной войны.

| Волховский фронт | |

|---|---|

Положение Волховского и Ленинградского фронтов в период мая 1942 года по январь 1943 года. | |

| Годы существования |

1941—1942; 08.06.1942—15.02.1944 |

| Страна |

|

| Входит в | РККА |

| Тип | фронт |

| Войны | Вторая мировая война |

| Участие в |

Тихвинская наступательная операция (1941) Любанская операция Синявинская операция (1942) Операция «Искра» Операция «Полярная Звезда» Мгинская наступательная операция Ленинградско-Новгородская операция Новгородско-Лужская наступательная операция |

| Командиры | |

| Известные командиры | Командующий К. А. Мерецков |

История

Формирование

В начале декабря 1941 года, вскоре после освобождения Тихвина[lower-alpha 1], командующий 4-й армией К. А. Мерецков и и.о. начальника штаба фронта Г.Д. Стельмах были срочно вызваны в Москву. На совещании в Ставке присутствовали: Сталин, А.А. Жданов[lower-alpha 2], М. С. Хозин[lower-alpha 3], Г. Г. Соколов (ком. 26-й армии)[lower-alpha 4] и И.В.Галанин (ком. 59-й армии). Начальник Генштаба Б. М. Шапошников сообщил решение Ставки о создании Волховского фронта, в составе которого планировалось собрать все силы на восточном берегу Волхова. Основной задачей фронта ставился прорыв блокады Ленинграда и соединение с войсками Ленинградского фронта (на илл.). Командующим новым фронтом был назначен Мерецков, начальником штаба – Стельмах, комиссаром – А.И. Запорожец. В состав фронта кроме 4-й армии Мерецкова были включены еще две армии: 26-я (вскоре переименованная во 2-ю ударную) и 59-я. Фронту ставилась задача форсирования Волхова и уничтожения основных сил группы армий «Север». Мерецков заметил, что основные силы 26-й и 59-й армий еще находились в пути из района формирования в Ярославле и до их прибытия и развертывания начинать наступление было невозможно. По расчетам Генштаба армии должны были быть развернуты к 22 – 25 декабря. Однако Жданов и Хозин настояли на немедленном начале наступления, поскольку ситуация с продовольствием в городе была близка к катастрофе[2].

17 декабря Мерецков получил директиву Ставки о формировании Волховского фронта и начале наступления.

Ход наступления

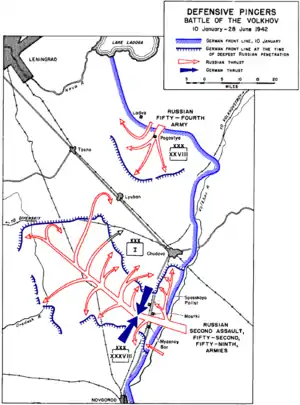

Наступление Мерецкова началось 13 января с массированной артподготовки. Однако атаки пехоты успеха не имели. Только небольшие подвижные силы лыжных батальонов 2-й ударной и 52-й армий смогли пересечь Волхов и просочиться через немецкую оборону (на илл.). Основные силы армий ценой упорных боев продвинулись лишь на насколько километров в направлении дороги Чудово-Новгород[lower-alpha 5][3].

Продвижение 2-й ударной армии натолкнулось на сеть опорных пунктов вермахта (нем. Schwerpunkte) в деревнях Мостки, Спасская Полсть, Зимитицы и Мясной Бор, на которые опиралась немецкая оборона в районе шоссе и железнодорожной ветки Чудово-Новгород[lower-alpha 6][3].

Севернее наступление 4-й и 59-й армий фронта практически выдохлось. К 17 января остановилось и наступление со стороны Ленинградского фронта (54-я армия, ком. И. И. Федюнинский) (на илл.). Между тем, Ставка продолжала подгонять Мерецкова. К 21 января части 2-й ударной армии просочились через немецкую оборону. Немцы стянули в район боев за дорогу дополнительную артиллерию и авиацию; советское командование также направляло в район боев подкрепления и дополнительную артиллерию[3].

К середине января советский план совместного наступления ленинградского и волховского фронтов практически потерпел провал[lower-alpha 7]. Однако 24 января силам 2-й ударной армии удалось пробить брешь в обороне противника. В прорыв в направлении на Любань были брошены подвижные части: пехота, танки, лыжники и кавалерия. Ширина прорыва составляла менее километра и наступавшим приходилось продвигаться под плотным артиллерийско-пулеметным огнем. Мерецков решился на ввод войск в прорыв, поскольку Ставка обещала выделить значительные подкрепления. Однако подкреплений не последовало, а опорные пункты в глубине немецкой обороны сохраняли устойчивость. Наступающие на Любань части РККА растянулись в тонкую линию с оголенными флангами. 28 января для управления поставками наступающим частям на фронт прибыл начальник тыла Красной армии ген. А. В. Хрулёв[3].

Немецкое командование прилагало все усилия для того, чтобы закрыть разрыв в обороне. Задачу по удержанию и расширению участка прорыва Мерецков возложил на 52-ю и 59-ю армии. В результате упорных многодневных боев прорыв был расширен до такой степени, что линия снабжения 2-й ударной армии перестала простреливаться артиллерией. Наступающие части продолжали продвижение, но не в том направлении, которое предписывала Ставка, то есть на Любань. Для наблюдения за действиями 2-й ударной армии Сталин послал на Волховский фронт Ворошилова[3].

Директива Ставки от 26 февраля предписывала выход на линию дороги Чудово-Любань не позднее 1 марта. В той же директиве содержался приказ 54-й армии Федюнинского (Ленинградского фронта) ударить на Любань с севера. Сталин не отказался от планов по разгрому Группы армий «Север» и в начале марта направил с инспекцией на Волховский фронт Г. М. Маленкова. С Маленковым на фронт отправился Ворошилов, а также зам. командующего ВВС РККА ген. А. А. Новиков и ген. А. А. Власов[lower-alpha 8]. По прибытии на фронт Власова направили во 2-ю ударную армию в качестве заместителя командующего. Вскоре командующий армией ген. Н. К. Клыков заболел и Власов занял его место. К этому времени передовые части 2-й ударной заметно продвинулись по лесам и замерзшим болотам и находились на расстоянии около 12 км то Любани; до передовых частей 54-й армии, наступавшей с севера, оставалось чуть более 20 км. Именно в этот момент противник нанес ответный удар; начав контрнаступление 15 марта, к 19 марта немцы перекрыли проход, соединявший 2-ю ударную с основными силами фронта (на илл.). Усилиями 52-й и 54-й армий Мерецкову все же удалось прорвать блокаду и 2-я ударная на время избежала окружения[3].

Инициатива Хозина

После инспекции Маленкова Мерецков предложил Ставке три пути разрешения ситуации с 2-й ударной армией: 1) дать армии подкрепления и до наступления таяния снегов и болот провести еще одно решительное наступление на Любань; 2) вывести армию из окружения и предпринять попытку наступления на другом участке; 3) перейти к обороне и, дождавшись прекращения распутицы, предпринять новое наступление в теплое время года. С согласия Ставки был выбран первый вариант. Несмотря на то, что упорные бои за участок прорыва шли на протяжении всего марта, Мерецков настаивал на продолжении наступления на Любань. Предполагалось усилить армию Власова новым 6-м гвардейским корпусом, формировавшимся на базе 4-й гвардейской стрелковой дивизии. Полностью сформированный 6-й гвардейский корпус был бы сильнее всей 2-й ударной армии. С этими силами и предполагалось взять Любань. В холодное время армия Власова находилась в относительной безопасности, ее снабжение продолжалось через двухкилометровый разрыв в немецкой обороне на Волхове. Однако, с началом таяния снегов, место расположения 2-й ударной превратилось в огромное болото, что полностью лишило ее возможностей маневра[6].

В этот критический момент произошло неожиданное событие. К несказанному удивлению Мерецкова вышла директива Ставки о расформировании Волховского фронта[lower-alpha 9]. Самому Мерецкову было приказано отправляться на Западный фронт в качестве заместителя Жукова и командующего 33-й армией[lower-alpha 10]. Только в Москве Мерецков узнал о действительной сути произошедшего. Оказалось, что командующий Ленинградским фронтом генерал Хозин за спиной Мерецкова убедил Сталина, что, если силы фронта передать под его, Хозина, командование, он обеспечит снятие блокады Ленинграда в кратчайшее время. При этом недавно сформированный 6-й гв. стрелковый корпус, предназначавшийся для укрепления 2-й ударной армии передавался в состав Севере-Западного фронта. Мерецков был возмущен, и пытался доказать Хозину, что подобное решение смертельно для 2-й ударной армии. Хозин же смотрел на ситуацию лишь со своей точки зрения. Прибыв в Ставку, Мерецков доложил опасность ситуации Сталину и Маленкову, не стесняясь в выражениях[6] (в обратном переводе с английского):

2-я ударная окончательно выдохлась: она не может ни наступать ни обороняться. Ее коммуникации находятся под угрозой. Если ничего не предпринять, катастрофа неизбежна. Для выхода из ситуации, я предлагаю не отводить 6-й гвардейский корпус, а передать его на усиление 2-й ударной. Если же этого сделать нельзя, то следует немедленно вывести армия с болотистого участка на линию дороги Чудово-Ленинград.

Сталин и Маленков проигнорировали мнение Мерецкова и 2-я ударная была, таким образом, обречена[6].

Конец 2-й ударной армии

8 июня состоялось заседание Ставки, посвященное положению на Волхове и судьбе 2-й ударной армии. На заседание был приглашен бывший командующий Волховским фронтом Мерецков. Сталин признал ошибочность решения о передаче Волховского фронта под начало Хозина[7].

На заседании было принято решение о восстановлении Волховского фронта и возвращении Мерецкова на пост командующего[lower-alpha 11]. Мерецков отбыл на фронт в сопровождении А. М. Василевского[lower-alpha 12]. К этому времени 2-я ударная была полностью окружена: в болотах к западу р. Волхов находились девять дивизий и полдюжины бригад. Войска уже много недель голодали и были до крайности измотаны. Когда Мерецков и Василевский прибыли в Малую Вишеру, нач. штаба фронта Стельмах мог доложить ситуацию лишь в самом общем виде: арьергарды Власова медленно отходили на восток, но ситуация с боеприпасами и продовольствием в армии была катастрофической. 59-я и 52-я армии безуспешно пытались открыть проход в направлении 2-й ударной: все атаки советской пехоты неизменно отражались штурмовой авиацией и артиллерией противника. После недели упорных боев 26-й танковой бригаде удалось пробить проход шириной менее 500 м в направлении дер. Мясной Бор, по которому была вывезена часть раненных. Одновременно в проход устремились неорганизованные массы солдат 2-й ударной. Действиями авиации и артиллерии противнику удалось быстро закрыть проход. К 23 июня весь район сосредоточения 2-й ударной армии простреливался артиллерией противника. 23 и 24 июня окруженные предприняли последнюю отчаянную попытку вырваться на восток, но к 9-00 25-го июня все было кончено[lower-alpha 13]. Незадолго до этого Власов отдал последний приказ — прорываться на восток малыми группами. К этому времени связи с Власовым уже не было. Как выяснилось позднее, Власов пытался скрыться, но был обнаружен и взят в плен[9][lower-alpha 14].

Состав и командование

17.12.1941 — 23.04.1942

- Состав фронта по состоянию на 1 января 1942 года

- 2-я ударная армия

- 4-я армия

- 52-я армия

- 59-я армия

- ВВС Волховского фронта;

- Части непосредственного подчинения фронту

23 апреля — 8 июня 1942

- Руководящий состав

- Командующий войсками: Генерал-лейтенант М. С. Хозин[lower-alpha 15]

- Член Военного совета: Армейский комиссар I ранга А. И. Запорожец

- Начальник штаба: Генерал-майор Г. Д. Стельмах

- Начальник политического управления: Дивизионный комиссар П. И. Горохов (23.4—12.5.1942); дивизионный комиссар И. В. Шикин (12—19.5.1942) [Одновременно являлся начальником политуправления Ленинградского фронта]

Второе формирование (8 июня 1942 — 15 февраля 1944)

- Состав по состоянию на 1 января 1943 года

- 2-я ударная армия

- 4-я армия

- 8-я армия

- 52-я армия

- 54-я армия

- 59-я армия

- 14-я воздушная армия

- Части непосредственного подчинения фронту

- Состав фронта по состоянию на 1 января 1944 года

- 8-я армия

- 54-я армия

- 59-я армия

- 14-я воздушная армия

- Части непосредственного подчинения фронту

После завершения боёв за город Лугу, 13 февраля 1944 года директивой Ставки ВГК № 220023 Волховский фронт был расформирован. Ленинградскому фронту переданы 54-я, 59-я и 8-я армии, 2-му Прибалтийскому фронту — 1-я ударная армия. Управление фронта было переведено в резерв Ставки ВГК[10].

Окончательно упразднён с 15 февраля 1944 года.

Фотогалерея

Колейный участок Фронтовой военно-автомобильной дороги Волховского фронта, через лесисто-болотистую местность, у Ладожского озера.

Колейный участок Фронтовой военно-автомобильной дороги Волховского фронта, через лесисто-болотистую местность, у Ладожского озера. Встреча воинов 2-й ударной и 67-й армий, 18 января 1943 год, фотография Д. Козлова.

Встреча воинов 2-й ударной и 67-й армий, 18 января 1943 год, фотография Д. Козлова.

Командование

Командующий

- Генерал армии Мерецков Кирилл Афанасьевич (17 декабря 1941 — 23 апреля 1942, 9 июня 1942 — 15 февраля 1944).

Члены Военного совета

- Армейский комиссар 1 ранга, с 8 октября 1942 — Корпусной комиссар Запорожец Александр Иванович (17 декабря 1941 — 23 апреля 1942, 9 июня — 8 октября 1942);

- Дивизионный комиссар Зеленков Марк Никонорович (17 декабря 1941 — 11 февраля 1942);

- Бригадный комиссар, с 6 декабря 1942 — Генерал-майор интендантской службы Кочетков Павел Васильевич (11 февраля - 23 апреля 1942, 9 июня 1942 — 1 декабря 1943);

- Корпусный комиссар, с 6 декабря 1942 — Генерал-лейтенант Мехлис Лев Захарович (8 октября 1942 — 17 апреля 1943);

- Генерал-майор, с 24 августа 1943 — Генерал-лейтенант Штыков Терентий Фомич (17 апреля 1942 — 15 февраля 1944);

- Полковник Грушевой Константин Степанович (1 декабря 1943 — 15 февраля 1944).

Начальники политического управления

- Дивизионный комиссар Горохов Пётр Иванович (17 декабря 1941 — 23 апреля 1942);

- Бригадный комиссар, с 6 декабря 1942 — Генерал-майор Калашников Константин Фёдорович (9 июня 1942 — 15 февраля 1944).

Начальники штаба

- Комбриг, с 28 декабря 1941 — Генерал-майор Стельмах Григорий Давыдович (17 декабря 1941 — 23 апреля 1942, 9 июня - 5 октября 1942);

- Генерал-лейтенант Шарохин Михаил Николаевич (5 октября 1942 — 25 июня 1943);

- Генерал-майор, с 26 сентября 1943 — Генерал-лейтенант Озеров Фёдор Петрович (25 июня 1943 — 15 февраля 1944).

Командующие БТ и МВ

- Генерал-майор танковых войск Куркин Алексей Васильевич (17 декабря 1941 — 23 апреля 1942);

- Генерал-майор танковых войск Болотников Николай Антонович (9 июня 1942 — 26 января 1943);

- Генерал-майор танковых войск Кононов Иван Васильевич (26 января 1943 — 15 февраля 1944).

Командующий ВВС

- Генерал-майор авиации Журавлёв Иван Петрович (17 декабря 1941 — 23 апреля 1942, 9 июня — 15 августа 1942).

Комментарии

- Освобожден 9 декабря 1941 г. в ходе Тихвинской наступательной операции

- Член Военного совета Ленинградского фронта и всего Северо-Западного направления. Де-факто представитель Сталина в Ленинграде

- Командующий Ленинградским фронтом

- Г. Г. Соколов пришел в армию с должности заместителя наркома внутренних дел. Вскоре выяснилось, что Соколов не способен руководить войсками[1]. По представлению Мерецкова 10 января 1942 г. был отозван в распоряжение Ставки. На должность командующего 2-й ударной армией был назначен ген.лейт. Н. К. Клыков.

- По этой дороге происходило снабжение всей немецкой группировки южнее Ладожского озера, поэтому контроль дороги был основной задачей обеих сторон.

- Бои проходили в условиях зимних холодов, поэтому немецкие войска, располагавшимеся в населенных пунктах имели преимущество над советскими, вынужденными наступать по открытой местности. Оборона на основе опорных пунктов зимой 1941-42 гг с успехом применялась немцами и на других участках фронта: под Вязьмой и под Харьковом

- Войскам Волховского и Ленинградского фронтов противостояла 18-я армия вермахта (ком. — ген. Георг Линдеман)

- На тот момент Власов входил в число наиболее доверенных военачальников Сталина[4]. Портрет Власова был опубликован в советской прессе наряду с другими генералами, руководившими наступлением под Москвой в ноябре 1941[5]. Перед отъездом на фронт Власов присутствовал на заседании ГКО, посвященном положению на Волховском фронте[2].

- Директива № 170301 от 21 апреля 1942 г. Распоряжение Ставки привез Мерецкову Хозин, в подчинение которого переходили войска Волховского фронта, под названием волховской оперативной группы

- Командовавший 33-й армией ген. М. Г. Ефремов незадолго до этого погиб.

- М. С. Хозин был снят с должности командующего фронта «За невыполнение приказа Ставки о своевременном и быстром отводе войск 2-й ударной армии, за бумажно-бюрократические методы управления войсками, за отрыв от войск, в результате чего противник перерезал коммуникации 2-й ударной армии и последняя была поставлена в исключительно тяжелое положение»[8]

- На тот момент — зам начальника Генштаба

- За успешную операцию по ликвидации 2-й ударной армии командующий 18 армией вермахта Георг Линдеман получил завание генерал-полковника (нем. Generaloberst).

- Под воздействием переживаний от гибели 2-й ударной армии Власов стал непримиримым противником Сталина и позднее пытался организовать народное антисталинское движение. Эти усилия, однако, не получили поддержки нацистского руководства.

- Одновременно являлся командующим войсками Ленинградского фронта, снят с должности за провал Любанской наступательной операции и гибель 2-й ударной армии.

Примечания

- Мерецков К.А. На службе народу. — М.: Политиздат, 1968.

- Erickson, 2003, с. 278.

- Erickson, 2003, с. 318-322.

- Erickson, 2003, с. 273.

- Erickson, 2003, с. 277.

- Erickson, 2003, с. 331-332.

- Erickson, 2003, с. 352-353.

- Исаев А. Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Шапошникова

- Генерал Власов: история предательства / А. Н. Артизов. — В 2 т.: В 3 кн. — М.: Политическая энциклопедия, 2015. — Vol. 1 : Нацистский проект «Aktion Wlassow». — P. 10. — 1160 p. — ISBN 978-5-8243-1956-9.

- Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н. Л. Волковского. — М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2005. — с. 155—156.

Литература

- Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под ред. Н. Л. Волковского. — М.: АСТ, СПб.: Полигон, 2005.

- Мерецков К. А. На службе народу. — М.: Политиздат, 1968.

- На Волховском фронте. 1941—1944. — М.: Наука, 1982.

- Гланц Дэвид. Битва за Ленинград. 1941—1945. — М.: АСТ: Астрель, 2008. ISBN 978-5-17-053893-5.

- Шигин Г. А. Битва за Ленинград: крупные операции, «белые пятна», потери./Под редакцией Н. Л. Волковского. — СПб.: Полигон, 2004. ISBN 5-89173-261-0.

- Гаврилов Б. И. Введение // Через «Долину смерти». Подвиг и трагедия воинов Волховского фронта. Январь-июнь 1942 г. Т. 1. Воспоминания и материалы. М., Институт российской истории РАН, 2002.

- Гаврилов Б. И. «Долина смерти». Трагедия и подвиг 2-й ударной армии. — М.: Институт российской истории РАН, 1999. ISBN 5-8055-0057-4.

- Горбачёв А. Н. Военные газеты периода 1900—2018 гг. из фондов Российской Государственной библиотеки и архивов РФ: Краткий справочник. М.: Infogans, 2019

- John Erickson. Road To Stalingrad (англ.). — London: Cassell Military, 2003. — 608 p. — ISBN 9780304365418.