Большой Избердей

Большой Избердей — село в Петровском районе Тамбовской области России. Входит в Шехманский сельсовет.

| Село | |

| Большой Избердей | |

|---|---|

| 52°32′ с. ш. 40°24′ в. д. | |

| Страна |

|

| Субъект Федерации | Тамбовская область |

| Муниципальный район | Петровский |

| Сельское поселение | Шехманский сельсовет |

| История и география | |

| Часовой пояс | UTC+3:00 |

| Население | |

| Население | ↘402[1] человека (2010) |

| Цифровые идентификаторы | |

| Почтовый индекс | 393083 |

| Код ОКАТО | 68224875002 |

| Код ОКТМО | 68624475106 |

|

|

|

География

Расположено в междуречье Матыры и её правого притока Избердейки.

Село имеет ряд улиц (Советская, Пионерская, Лесная, Набережная, Колхозная и пр.), что используется для корреспонденции, однако в обиходе гораздо чаще употребляются всем понятные исторические названия (Лесное, Большак, Таракановка, Кочетовка, Лягушки, Село/Центр, Кондратьев порядок, Журавлевка).

- Климат

умеренно-континентальный с довольно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха +4, +5 градусов. Средняя температура воздуха в июле +20 градусов, средняя температура января — 10,5 градусов. Среднегодовое количество осадков колеблется от 450 до 500 миллиметров в год[2].

Название

Название дано по реке Избердейке, рядом с устьем которой находится село. Происхождение же топонима «Избердей» не совсем ясно; по-видимому, в основе слова лежат тюркские корни. Приставка же «Большой» дана селу для того, чтобы не путать сёла Большой и Малый Избердеи (нынче оба — в Петровском районе Тамбовской области). При этом «Большой» могло означать как «бóльший» (по размеру, числу жителей), так и «старший, первый, главный» (по дате основания, по значимости)[3].

По мнению бывшего директора школы Петра Терехова название села Большой Избердей означает «большая стоянка», в этом селе была когда-то большая стоянка татаро-монгол.

Железнодорожная станция ЮВЖД Избердей в селе (районном центре) Петровское Петровского района Тамбовской области обязана своим названием не столько селу Большой Избердей, сколько корню «Избердей» в составе ряда топонимов данной местности (река Избердейка, сёла Большой и Малый Избердей).

История

Старинное русское село Большой Избердей впервые упоминается в отказных книгах 1692 года. Большой Избердей в основном был заселен государственными людьми: вначале — однодворцами, а после упразднения в 1866 году данного сословия — государственными (казёнными) крестьянами; пяти мелким помещикам (Прасковье и Надежде Павловым, Николаю и Матрёне Нордштейн, Фёдору Трунову) принадлежало, согласно V ревизии 1795 года, небольшое количество крепостных, но уже во второй половине XIX века ни помещиков, ни крепостных крестьян в селе не было (см. также исповедальную ведомость 1864 года). В то же время дворяне продолжали владеть пахотными землями рядом с Большим Избредеем и сдавали эти земли крестьянам в аренду для обработки. Что касается помещиков середины XVIII века, то, например, в материалах Генерального межевания за 1779 год указаны владения Петра Сергеевича (жена Анна Агаповна) и Николая Кондратьевича Селивёрстовых, Лаврентия Ивановича Яхонтова (жена Прасковья Агаповна), Фёдора Агаповича Терпигорева (105 десятин земли[4]); совпадения отчеств в трёх случаях указывает на близкое родство этих людей: очевидно, что сёстрам Анне и Прасковье Терпигоревым земли достались в качестве приданого, а их брату Фёдору — по наследству. Фёдор Агапович — прадед знаменитого писателя С. Н. Терпигорева, поручик, служил в воеводской канцелярии г. Козлова.

Выписка из "Сведений о помещичьих имениях", т.3, СПб, 1860 г. Отсутствие помещиков и крепостных крестьян в Большом Избердее.

Выписка из "Сведений о помещичьих имениях", т.3, СПб, 1860 г. Отсутствие помещиков и крепостных крестьян в Большом Избердее. Продолжение.

Продолжение. Дворяне Коротнева и Селиванова сдавали пахотные земли Большого Избердея в аренду крестьянам. Выписка из "Сборника статистических сведений по Тамбовской губернии", т. 18 ("Частное землевладение Липецкого уезда"), 1893 г.

Дворяне Коротнева и Селиванова сдавали пахотные земли Большого Избердея в аренду крестьянам. Выписка из "Сборника статистических сведений по Тамбовской губернии", т. 18 ("Частное землевладение Липецкого уезда"), 1893 г.

Административное деление южных земель Московского государства XVII века не до конца ясно определено. Длительное время до основания Большого Избердея, а также в первые годы его существования, земли села находились на территории северных окраин Дикого Поля и относились к древнему Рязанскому уезду, древнему Козловскому или Сокольскому уезду.

Карта 1682(3?) года. Верное расположение карты - с поворотом на 180 град. (Матыра течёт справа налево). У правого края карты - города Сокольск и, ниже, Добрый.

Карта 1682(3?) года. Верное расположение карты - с поворотом на 180 град. (Матыра течёт справа налево). У правого края карты - города Сокольск и, ниже, Добрый. Земли Б. Избердея в составе Сокольского уезда на карте конца XVII века

Земли Б. Избердея в составе Сокольского уезда на карте конца XVII века Земли Б. Избердея в составе Рязанского уезда на карте Московии 1706 г.

Земли Б. Избердея в составе Рязанского уезда на карте Московии 1706 г.

В соответствии с областной реформой Петра I 1708—1719 гг. Большой Избердей входит в состав Сокольского уезда Шацкой провинции Азовской (Воронежской) губернии. Затем, на основании административной реформы Екатерины II, в период 1779—1796 гг. село находилось в составе Липецкого уезда Тамбовского наместничества, а с 1796 года (реформа императора Павла I) до 1918 г. — в Липецком уезде Тамбовской губернии. С середины XIX века являлось административным центром Больше-Избердеевской (не Шехманской!) волости. После революции в ходе сложных и многократных изменений административного деления тамбовской земли село периодически входило в состав Шехманского и Избердеевского округа или района[5].

Большеизбердеевская волость. Адрес-календарь Тамбовской губернии, 1914 г.

Большеизбердеевская волость. Адрес-календарь Тамбовской губернии, 1914 г.

Страховая опись 1910 года

В РГИА, в фонде Хозяйственного управления при Священном синоде находится на хранении страховая оценка церквей Большого Избердея (фонд 799, опись 33, дело 1978). Подобные оценки были проведены в 1910 году по всей Российской Империи с целью страхования от пожара всех церковных построек. В каждом благочинии создавалась специальная комиссия, члены которой исходя из габаритов, возраста и материала строений рассчитывали суммы ежегодных страховых выплат и страховой премии в случае гибели или повреждения здания. К сожалению, никаких планов, чертежей или иных документов по строительству церквей в Большом Избердее в РГИА не сохранилось.

Челобитные

Известно о существовании челобитных конца XVII века, связанных со спорами служилых людей Сокольского уезда с боярами и церковью. Предметом спора выступали река Матыра и её притоки, а точнее возможность на них рыбной ловли, постройки мельниц и возделывания прибрежных земель.

О рыболовных угодьях: челобитная соколян и ответ на запрос Разрядного Приказа 1647 г.

Столбец Белгородского стола 227, раздел V. Л.14, без даты (примерно март 1647 г.). Расставлены знаки препинания и заглавные буквы, в скобках примечания, кириллические цифры заменены современными.

Царю Государю и великому князю Алексею Михайловичю всея Русии бьют челом холопы твои села Юрлукова

нового строенья драгуны Мосейко Пустовалов, Ивашко Долгой, Савка Милованов с товарыщи пятсот человек.

По твоему Государеву указу велено в селе Ерлукове устроит новой город и нас холопей твоих прибрат в

драгунскую службу на вечное жите и землею устроит и сенные покосы. И под селом Государь Юрлуковым река

Мотыра пошла вверх, да збоку с крымской стороны пришла речка Байгара да речка Самовец, и по тем речкам

сенные покосы, нанимали мы холопы твои те сенокосы, и та река Мотыра пала в Воронеж. А ныне те речки на

оброке за казазаками(так!) за дял(ов?)ыми боярина Никиты Ивановича Романова.

Милосердый Государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии, пожалуй нас холопей своих теми

речками со всеми угоди для нашей скудости.

Царь Государь, смилуйся – пожалуй.

Л.16

Лета 7155 апреля в 15 день по Государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу

памят думным диаком Ивану Гавреневу да Михайлу Волошенинову да дияку Григорю Ларионову в Приказ

Болшого дворца к боярину и дворецкому ко князю Алексею Михайловичю Лвову да к диаком к Ивану

Федорову да к Давыду Дерябину.

В памяти за твоею Григоревою приписю написано велети б отписат к вам в Розряд: в Лебедянском уезде

речка Мотыра с упалыми речками – давно ли ведома в Приказе Болшого дворца и ныне за кем на оброке или

в откупу. Да та выпис велет прислат в Розряд к вам – думным дьяком к Ивану Гавреневу да к Михайлу

Волошенинову да к диаку Григорю Ларионову.

И в Приказе Болшого Дворца в приходных книгах прошлых лет со 135го году написано: в Лебедянском уезде

рыбная ловля и бобровые гоны в реке Мотыре по речку по Избердейку – на оброке за Иваном да за Степаном

Веляминовыми, оброку два рубли девятнатцат алтын две денги.

Да рыбная ловля в реке в Мотыре ж от трех берегов вверх речки Мотыры до Байгорского устья, до речки да

Байгоры, вверх по реке по Байгоре до лбов по обе стороны липяга, и падучие речки по спорной берег, и со

все угоди – боярина Никиты Ивановича Романова Романова Городища за крестьянином за Олешкою Зининым,

оброку и пошлины по семи рублей на год. И в прошлом во 149м году ис тех статей с Ывана да со Степана

Веляминовых с рыбные ловли оброчные денги сложены потому, что та рыбная ловля в реке Мотыре отошла к

новому городу Козлову в угоде. А з другие стати оброчные денги с Олешки Зинина со 151го году стоят в доимке.

Давыд Дерябин (подпись)

В 1688 году река Матыра от истоков до устья «с упалыми речками и замерными озёрками» отдаётся безоброчно на 10 лет Воскресенскому монастырю города Доброго (ныне посёлок Добрый Липецкой области) «на монастырское строение, и на свечи, и на ладен, им, игумену с братьею на пропитанье»[6]. Но уже в 1689 году из монастыря писали царям Иоанну и Петру, что «соколяне на тою речку нашу приезжают насильством… и наших людей на рыбных ловлях бьют и грабят, неводы и всякие снасти и запасы поотнимали». Спор усугубило решение о выдаче соколянам земель и угодий на Матыре в 1692 году (несмотря на то, что река была передана во владение монастырю), однако без права ловить рыбу и строить мельницы. В ответ на челобитные, поступившие и от монастыря, и от Аникея Бунина с товарищами (первопоселенцы Большого Избердея), император Пётр I 6 мая 1698 года издаёт указ, в котором вновь запрещает соколянам ловить рыбу и строить мельницы, ссылаясь на то, что «река отдана монастырю в 1688 году». В отношении же Бунина справки в Приказе навести не удалось, «…у сыска, оне, соколяне, крепостей не положили». Очевидно, что соколяне жили на Матыре до передачи реки монастырю, жили на свой страх и риск, никого не спрашивая, поэтому не могли предоставить «крепостей» (документов); именно у них, как у первопоселенцев, было моральное право на полное владение рекой, поэтому соколяне так упорно добивались разрешения ловить рыбу и строить мельницы на Матыре и притоках. Указ же предписывал, чтобы соколян, которые поселились на Матыре, «переписать и допросить всякого человека порознь, и с которых оне годов, и каких чинов люди, и все ль оне соколяне или иногородцы, и по какому указу в тех урочищах поселились.» Спор вскоре прекратился с окончанием для монастыря срока владения Матырой. К этому времени на Матыре в пределах современного Петровского района уже было около десятка селений; в документах тех лет говорится только о дачах, то есть о землях и угодиях конкретных лиц «со товарищи», без указания названий этих селений. Только последующие переписные книги Сокольского уезда и первые ревизские сказки содержат названия сёл и деревень, в том числе в 1716 году встречается и «Избердей» (без добавления «Большой»).

Крестьянские выступления

В предреволюционные годы (1905—1916 гг.) значительных крестьянских выступлений в селе не происходило. По сравнению с иными соседними губерниями, где отмечались массовые погромы помещичьих усадеб, обстановка на Тамбовщине оставалась относительно спокойной. Имеются свидетельства о происходивших в 1905 и 1916 гг. в селе самовольных захватах крестьянами помещичьих земель (Платонова, Дорохова)[7][8], однако в большинстве случаев на крестьян ещё действовали словесные увещевания, и дело обходилось без применения вооружённой силы.

Телеграмма помещика Платонова губернатору о самовольном захвате его земли крестьянами с. Большой Избердей, Липецкого у.

29 апреля 1905 г. Избердей—Тамбов.

Владельца Платонова Липецкого у. заявление: крестьяне с. Большой Избердей самоуправно отбивают землю, пахарей моих прогнали, угрожая избить. Прошу защиты.Платонов.

Антоновское восстание обошло село Большой Избердей стороной — во многом потому, что при высокой урожайности плодородного чернозёма в 1920 году Липецкий уезд миновала засуха (в отличие от юго-восточных уездов — Тамбовского, Кирсановского и Борисоглебского, в которых и вспыхнуло восстание) и, кроме того, на Липецкий уезд не была наложена столь высокая продразвёрстка, как на указанные уезды[9]. Развёрстка на 1920 год для тамбовской губернии была определена в 11,5 млн пудов, что было много по сравнению с другими губерниями Центрального Черноземья (Воронежская — 6,25, Курская — 6,3, Орловская — 5,5 млн пудов хлеба), но не так много по сравнению с 1919 (12,3 млн.) и 1918 (9,0 млн.) годами. При этом из-за засухи в 1920 году Тамбовщина собрала хлеба в два раза меньше (32 млн.) только рассчитанной Наркомпродом потребности в хлебе самой губернии (64 млн.), то есть без учёта продразвёрстки, тогда как на три наиболее пострадавших от засухи уезда (Тамбовский, Кирсановский и Борисоглебский — именно эти уезды и восстали позднее) ещё и пришлось 46 % всей губернской разверстки.

Жизнь села в XIX-XX веках

В XIX веке село являлось крупным центром активной торговли[10], где проходили ярмарки и базары. Трёхдневная Казанская ярмарка по своему денежному обороту уступала в Липецком уезде только ярмаркам в г. Грязи[11]. Местоположение ярмарки — недалеко от разрушенной Казанской церкви.

Земли сельскохозяйственного назначения в Большом Избердее, 1911 г.

пахотная, 125,6 га (88,8 %)

для сенокоса, 8,7 га (6,2 %)

церковная, 3,8 га (2,7 %)

неудобная (непригодная), 3,3 га (2,3 %)

Через село проходил тракт Тамбов-Липецк, что также способствовало развитию Большого Избердея.

Основным занятием большей части населения являлось сельское хозяйство. Наибольшее распространение на территории Липецкого уезда, как и всей Тамбовской губернии, получили в это время практически все виды злаковых культур — рожь, пшеница, овёс и т. п.; лён и конопля выращивались крестьянами, главным образом, для домашних нужд.

В 19 веке очень актуальными были сельские пожары, иногда — опустошительные: в период с 1870—1886 гг. в Большом Избердее в 29 пожарах пострадало 99 домохозяйств и сгорело 175 строений. В связи с этим в селе было развито страхование жилья от пожаров: вместе с соседними Шехманью и Лосиной Лукой три села давали 40 % всех страхователей в Липецком уезде.

Выписка из "Сборника статистических сведений по Тамбовской губернии", т.13 ("Сельские пожары и взаимное земское страхование строений от огня"), 1887 г. Данные за 1870-1886 гг.

Выписка из "Сборника статистических сведений по Тамбовской губернии", т.13 ("Сельские пожары и взаимное земское страхование строений от огня"), 1887 г. Данные за 1870-1886 гг. Продолжение. Сведения о сёлах, в которых за 1870-1886 гг. было более 5 пожаров.

Продолжение. Сведения о сёлах, в которых за 1870-1886 гг. было более 5 пожаров.

Жизнь в 19 веке характеризовалась крайне высокой детской (особенно — младенческой) смертностью.

Смертность в Липецком и других уездах в 1859 г. Выписка из "Памятной книжки для Тамбовской губернии за 1861 год".Обращает на себя внимание крайне высокая детская смертность.

Смертность в Липецком и других уездах в 1859 г. Выписка из "Памятной книжки для Тамбовской губернии за 1861 год".Обращает на себя внимание крайне высокая детская смертность.

На основании данных Тамбовского губернского земства, в 1890 году при среднем количестве 6,5-6,75 человек на одну крестьянскую избу 86 % семей жило в 6-8 аршинных квадратных деревянных срубах, то есть дома площадью 18,5-32,5 кв.м. При этом, несмотря на близость лесов по реке Матыре, Липецкий уезде находился на предпоследнем месте по средней площади крестьянских изб в Тамбовской губернии.

Выписка из "Сборника статистических сведений по Тамбовской губернии", т.14, 1890 г. ("Краткий свод данных о крестьянском населении, землевладений и хозяйств по всей губернии").

Выписка из "Сборника статистических сведений по Тамбовской губернии", т.14, 1890 г. ("Краткий свод данных о крестьянском населении, землевладений и хозяйств по всей губернии"). Продолжение.

Продолжение.

В соответствии с данными Е. А. Андриевского, в 1911 году ближайшей железнодорожной станцией к селу была «Избердей» (ныне — в селе Петровском), ближайшее почтовое отделение — в селе Шехмань (тракты на Козлов, Тамбов), ближайшие фельдшерский пункт и больница — в селе Песковатка.

Вплоть до середины 20-го века многие дома в Большом Избердее были деревянными, с земляными полами, без электричества.

После революции 1917 года в селе создано четыре колхоза: «Луч», «Тракторист», «Сталин», «Красный пахарь». Впоследствии они были объединены в «Колхоз им. Калинина», просуществовавший до начала XXI века.

Вершиной развития села в XX веке следует считать 60-е и 70-е годы: наблюдалось значительное увеличение численности населения, была преодолена послевоенная безотцовщина, в село пришло электричество, успешно решались жилищные вопросы (количество и благоустройство домов), впервые налажено централизованное водоснабжение, построены объекты инфраструктуры (сельский клуб, школа, здание правления колхоза). Расцвет села неразрывно связан с именем председателя колхоза Иваном Егоровичем Колядой, при котором колхоз имени Калинина вышел на передовые позиции.

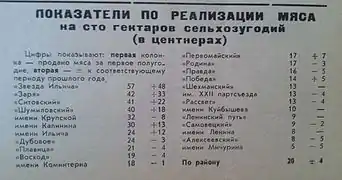

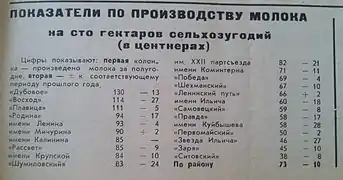

- Во второй половине XX века колхоз по ряду показателей стабильно занимал передовые и средние позиции.

С начала 80-х годов XX века начался упадок села: наметился существенный отток жителей в города, снижение количества учащихся в школе, обеднение колхоза и жителей, неуклонное изнашивание объектов инфраструктуры и обострение социальных вопросов.

Население

| Численность населения | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1864[12] | 1891[13] | 1897[14] | 1911[15] | 2002[16] | 2010[1] |

| 2780 | ↗3038 | ↘2893 | ↘2834 | ↘536 | ↘402 |

- Количество дворов в селе

Примечание:

- 1859 год — 324 двора — данные И. Ф. Гульшина

- 1880 год — 346 дворов — данные И. Ф. Гульшина

- 1886 год — 385 дворов — данные «Сборника статистических сведений по Тамбовской губернии», т.13, 1887 г. («Сельские пожары и взаимное земское страхование строений от огня»).

- 1911 год — 470 дворов — в соответствии с данными Тамбовской епархии (см. фото).

Церковь

Однопрестольная холодная каменная церковь Казанской иконы Божией Матери[17] была построена в 1848 году на средства и трудами прихожан, однако существование метрических книг с конца XVIII века говорит о том, что церковь существовала и ранее (возможно, деревянная). Престольный праздник — 21 (8 ст. ст.) июля. Место расположения — центр села, недалеко от кладбища, рядом с современной территорией местного клуба. На колокольне, по воспоминаниям старожилов, было по меньшей мере три колокола (для больших праздников, малых и для похорон). Основные священники XIX века (см. исповедальную ведомость 1864 года): Иона Нарциссов[18][19](рукоположен в 1838 г.), Александр Райский (в 1862 г.), Михаил Данилов (в 1873 г.); последние долгое время были помощниками Ионы Нарциссова. К Казанской церкви в разное время были приписаны три церкви: небольшая кладбищенская церковь, церковь Михаила Архангела в соседнем селе Тафино, а в более ранний период — также и Николаевская церковь в селе Тынково. Церковный староста Казанской церкви в 1876 году — некто Стрельников. Благочиние — в с. Грязи (священник Алексей Гроздов); в состав благочинного совета (учреждены императором в 1876 году, состояли из благочинного, его помощника и выборного лица из духовенства) по одному из округов Липецкого уезда входил А. Райский. Казанская церковь была разрушена в 1952 году, подобная же участь постигла многие церкви Петровского района в начале 60-х годов XX века. Красный кирпич стен церкви был использован для постройки зданий мототракторной станции и лесхоза в соседнем селе Шехмань.

О приписной кладбищенской церкви до 2017 года имелось мало сведений; известно лишь, что она была ещё более старой, чем Казанская, что она зафиксирована ещё на карте Генерального межевания 1770-х гг., была деревянной на кирпичном фундаменте (этот фундамент был обнаружен в современные годы во время погребений), регулярно использовалась в ритуале похорон, разрушена после революции 1917 года (из брёвен церкви были выстроены стены ряда домов Большого Избердея).

Имеются также сведения о существовании в селе часовни.

В 2017 году получены данные страховой описи 1910 года церквей Большого Избердея, хранящейся в РГИА (см. ниже).

Старожилам памятны яркие события первой половины XX века, связанные с антирелигиозной пропагандой, когда навстречу пасхальному крестному ходу во главе со священником демонстративно следовали сторонники молодой советской власти и атеизма с песнями, частушками и танцами под баян.

В Липецком государственном архиве (фонд № 12, опись № 1) хранятся приходные книги и ведомости Казанской церкви за 1809—1819 гг. (дело № 5) и 1830 г. (дело № 26).

Выписка из книги "Историко-статистическое описание Тамбовской епархии", под ред. А.Е.Андриевского, Тамбов, 1911 год.

Выписка из книги "Историко-статистическое описание Тамбовской епархии", под ред. А.Е.Андриевского, Тамбов, 1911 год. Выписка из книги "Список благочинных и подведомых им церквей и сёл Тамбовской епархии", 1880 г.

Выписка из книги "Список благочинных и подведомых им церквей и сёл Тамбовской епархии", 1880 г. Старинное надгробье священнослужителя XIX века на территории кладбищенской церкви

Старинное надгробье священнослужителя XIX века на территории кладбищенской церкви Старинное надгробье (наиболее вероятно - с могилы священнослужителя) на сельском кладбище. Видны символы казни Христа: крест, трость Стефатона с губкой (слева), копьё Лонгина (справа).

Старинное надгробье (наиболее вероятно - с могилы священнослужителя) на сельском кладбище. Видны символы казни Христа: крест, трость Стефатона с губкой (слева), копьё Лонгина (справа). Выписка из "Справочной книжки по Тамбовской епархии", 1876 г., И.А. Самоцветов.

Выписка из "Справочной книжки по Тамбовской епархии", 1876 г., И.А. Самоцветов. Продолжение.

Продолжение. Там же. А. Райский входил в состав благочинного совета по одному из округов Липецкого уезда.

Там же. А. Райский входил в состав благочинного совета по одному из округов Липецкого уезда.

Инфраструктура

Село газифицировано. Газификация прошла в 2003—2013 гг. в несколько этапов.

Большеизвердеевская школа — начальная, обучает детей до 8 класса. По состоянию на 2016 год школа близка к закрытию, так как количество учеников очень мало.

В селе работают небольшие магазины. Местный клуб был построен недалеко от места, где стояла Казанская церковь; ранее активно использовался для кинопоказов[20] и собраний; в настоящее время пребывает в плачевном состоянии.

Местное крестьянско-фермерское хозяйство, возглавляемое А. Шибиным, — наследник разорившегося в начале XXI века колхоза имени Калинина.

В центре села — одно кладбище. Рядом с его центральным входом в мае 2013 года установлен мемориал односельчанам, воевавшим и погибшим в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы в связи с высокой детской смертностью (от эпидемий инфекций) и с желанием местных властей перенести кладбище за пределы села захоронения на данном кладбище временно были приостановлены, было выделено место под новое кладбище на опушке леса, что, однако, не нашло поддержки у сельчан — и захоронения возобновились на старом месте.

Школа

Школа Большого Избердея — старейшая в Петровском районе. Жители села одними из первых в Липецком уезде Тамбовской губернии 01.05.1843 открыли свою школу, около 30 лет крестьянское общество содержало её за свой счёт, и только в начале 1870-х гг. часть расходов взяло на себя Липецкое уездное земство. При этом более полувека школа не имела своего здания и была вынуждена кочевать по арендованным крестьянским домам. Наконец, в 1900 году школа вошла в своё собственное здание, которое состояло из двух классных комнат и одной учительской квартиры; школу построило земство, поэтому называлась она начальным земским (народным) училищем. Земская школа обучала только мальчиков. К началу 20-го века школа была двухкомплектной: четыре года обучения, два учителя, два класса (по два отделения-года в классе).

Количество учащихся (мальчиков) в земской школе (данные ГАТО):

Примечание: 1843 г. — 14, 1858 г. — 40, конец 19-го века — до 60, 1912 — 79.

Кроме того, в селе с конца 90-х годов 19-го века недалеко от Казанской церкви существовала церковно-приходская школа — исключительно для девочек. Имеются данные, что в 1891 году в Большом Избердее также была открыта начальная школа грамоты (см. общее описание системы начального народного образования).

В 1918 году обе школы (земская и церковно-приходская) были реорганизованы в единую трудовую школу первой ступени.

В 1923 году в селе была создана комсомольская организация. С 1929 года появились пионерские отряды, а в 1932 году при школе была создана пионерская организация, которая объединила все отряды. Комсомольцы и пионеры принимали активное участие в жизни села, колхозов (которых по-началу было четыре) и школы; тимуровские отряды особенно активно работали в военные и первые послевоенные годы. Дети помогали старым людям обрабатывать огороды, работали на току и в колхозе, собирали колоски, металлолом и макулатуру.

В 1938 году начальная школа была преобразована в семилетнюю, первый выпуск (15 человек) из 7 класса состоялся в 1940 году.

С 1960 года школа стала восьмилетней. Для продолжения учёбы в 9-11 классах дети села чаще всего направлялись в школу соседнего села Шехмань.

В 1963 и 1973 гг. к зданию бывшего земского училища (левое «белое» крыло) были пристроены классные комнаты и прочие помещения (правое «красное» крыло) — см. фото.

Сохранились имена первых учителей и директоров:

- Иона Нарциссов — священник Казанской церкви. В ГАТО (фонд 181, опись 1, дело 1031) имеется рапорт епископу Тамбовскому и Шацкому Николаю, что И. Нарциссов обучает мальчиков Большеизбердеевской волости, относится к обучению ревностно и прилежно, успехи учеников хорошие.

- Филипп Петрович Успенский — церковнослужитель (псаломщик), проработал в земской школе 54 года (с 1853 по 1908), до конца своей жизни.

- Первые руководители земского училища — Александр Андреевич Корвяков (из Тамбова), Иван Архипович Зайцев (из Большой Алексеевки Липецкого уезда).

- Первые пионервожатые — Клавдия Ивановна Кольцова, Дора Ульяновна Харина, Анна Павловна Осипова, Нина Дмитриевна Харламова, Анастасия Павловна Фролова.

- Директора в новое время — Тереховы С. Н. и П. В., Перова Е. В., Костев В. Ф., Ефанова Н. Н.

Штамп и печать Большеизбердеевской восьмилетней школы

Штамп и печать Большеизбердеевской восьмилетней школы

Транспорт

Развит автомобильный и железнодорожный транспорт.

Дорога к селу от трассы Р119 частично покрыта асфальтом, частично — щебнем. Вплоть до начала строительства в 1960-х гг. автотрассы Р119 Орёл-Тамбов именно через Большой Избердей проходил основной тракт, соединяющий Тамбов и Липецк, что хорошо видно на старых картах[21]; дорога обозначена как средних размеров, грунтовая улучшенная. Дорога же от трассы Р119 до села только в середине 90-х годов 20-го века была частично покрыта асфальтом (ближе к селу), тогда как на остальном протяжении в настоящее время покрыта щебнем.

В селе действует железнодорожная станция Избердей.

Интересные факты

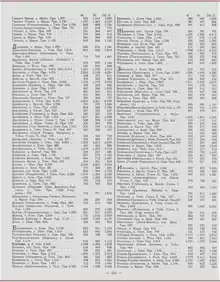

- Во многих источниках[22][23][24][25] указано, что известный в XIX веке писатель-театрал Степан Петрович Жихарев родился или, по крайней мере, жил в отставке в 1818—1823 гг. в селе Большой Избердей. Данная информация не соответствует действительности. В метрических книгах 1787—1789 гг. фонда № 114 Госархива Липецкой области отсутствует информация о рождении писателя, как, впрочем, отсутствует информация о каких-либо представителях рода Жихаревых во всех доступных метрических книгах села и исповедальных ведомостях. Ближайшие сёла Тамбовской губернии, с которыми возможна связь писателя:1) село Волчки[26] (Рождественское тож): Иван Мартынов сын Жихарев был одним из основателей села, Жихаревы жили здесь до революции 1917 года, центр села и в XX веке называли «Жихарево», часть села носила название «Волчки/Рождественское Жихарева», в метрических книгах села 1800—1801 гг. (а также в делах ф. 126 оп. 1 ГАЛО «Усманская нижняя расправа»[27]) одним из владельцев значится помещик генерал-майор Степан Данилович Жихарев (дед писателя). 2) село Красноселье (Жихарево тож), недалеко от Волчков: до революции здесь стояла усадьба Жихаревых и бережно хранилось мраморное надгробие над могилой генерал-майора[28]. 3) село Малый Избердей: одним из основателей села также указан Иван Мартынов сын Жихарев[29], в метрических книгах села 1800—1801 гг. (а также в делах ф. 126 оп. 1 ГАЛО «Усманская нижняя расправа») также одним из владельцев значится помещик генерал-майор Степан Данилович Жихарев (дед писателя), при сельской церкви находилась родовая усыпальница Жихаревых (погребены сын Степана Даниловича Василий Степанович, ум. 1842 г., и Наталья Ивановна, ум. 1835 г.)[28].

- Село Озёрки, что рядом с сёлами Большой Избердей и Шехмань, в XIX веке называлось «Избердеевские (или Большеизбердеевские) выселки» и было основано выходцами из Большого Избердея.

- В июне-июле 1943 года в Большом Избердее и в прилежащем лесу на отдыхе и пополнении после боёв на Северном Кавказе и Кубани находился 15-й истребительный авиационный полк (впоследствии 899-й Оршанский). В местном лесу до сих пор хорошо заметны следы окопов.

Известные люди

Здесь родился Нарциссов, Иван Ионович (1854—1911) — русский общественный деятель, педагог-просветитель.

См. также

- Малый Избердей (село)

- Избердейка (река)

- Матыра (река)

- Гульшин Иван Фёдорович

Примечания

- Всероссийская перепись населения 2010 года. 9. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов Тамбовской области. Дата обращения: 9 января 2015. Архивировано 9 января 2015 года.

- Администрация Петровского района. О районе. r44.tmbreg.ru. Дата обращения: 25 декабря 2020.

- Асанов А.Ю. Асанов А.Ю. Урбанонимия города Тамбова в лингвокогнитивном аспекте. Диссертация. Стр. 97-98..

- Гульшин И. Ф. «…Рассказываю, что я видел» (о С. Н. Терпигореве)/ И. Ф. Гульшин // Сельские зори. — 2009. — 20 и 27 марта.

- Справочники по фондам :. tambovarchiv.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- Гульшин И. Ф. Истоки села Большой Избердей/ И. Ф. Гульшин // Сельские зори. — 1997. — 5 февр.

- Телеграмма помещика Платонова губернатору о самовольном захвате его земли крестьянами с. Большой Избердей, Липецкого у. : Тамбовские древности. otambove.ru. Дата обращения: 12 февраля 2017.

- Тамбовские памятные даты - Тамбовский библиотечный портал. www.tambovlib.ru. Дата обращения: 12 февраля 2017.

- Самошкин В.В. Самошкин В.В. Антоновское восстание. Стр. 7-8 (недоступная ссылка). Дата обращения: 1 января 2017. Архивировано 2 января 2017 года.

- Валегина, Карина Олеговна - Массовые источники по истории реализации реформы 19 февраля 1861 г. в Тамбовской губернии : опыт количественного анализа структуры наделов и платежей : автореферат дис. ... кандидата исторических наук : 07.00.09. search.rsl.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- Сведения о ярмарках в Тамбовской губернии 1913 г.. www.bazar-tambov.narod.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- В соответствии с данными исповедальной ведомости Казанской церкви (1-й приход Райского — 586 муж. и 607 жен.; 2-й приход Нарциссова — 783 муж. и 804 жен.)

- Избердей-Большой - Энциклопедия Брокгауза и Ефрона - Словари и Энциклопедии. endic.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- В соответствии с данными первой всеобщей переписи населения (см. выписку)

- В соответствии с данными Тамбовской епархии

- Коряков Ю. Б. Этно-языковой состав населённых пунктов России : [арх. 17 ноября 2020] : база данных. — 2016.

- Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова c. Петровское -. petrovkahram.prihod.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- Administrator. И СТАЛИ ПОПОВЫ НАРЦИССОВЫМИ (недоступная ссылка). dobvesti.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016. Архивировано 30 ноября 2016 года.

- Общество . Липецкая газета. lg.lpgzt.ru. Дата обращения: 21 декабря 2016.

- Хозяин волшебного луча. www.top68.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- Старые карты городов России онлайн - Это Место.ру. www.etomesto.ru. Дата обращения: 5 декабря 2016.

- Тамбовская областная детская библиотека - 29 февраля – 225-летие С. П. Жихарева (1788 – 1860). tambovodb.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- Жихарев Степан Петрович (1788–1860). lounb.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- ИМЕНА СВЯЗАННЫЕ С ТАМБОВЩИНОЙ. www.tstu.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- История Тамбовского края с древнейших времен до середины XIX века: Учебное пособие. Читать бесплатно онлайн в электронном виде | Страница 7 | Единое окно. window.edu.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016.

- Село Волчки - Петровская библиотека (недоступная ссылка). regionlib.ru. Дата обращения: 29 ноября 2016. Архивировано 29 ноября 2016 года.

- ГАЛО. [galo.admlr.lipetsk.ru/Pages/Blank/Fond_126Opis_1.doc Усманская нижняя расправа]. ГАЛО.

- Кученкова В.А. Усадьбы Тамбовской губернии 978-5-94359-103-7 - Natasha Kozmenko Booksellers. www.nkbooksellers.com. Дата обращения: 7 февраля 2017.

- История села Малый Избердей. www.top68.ru. Дата обращения: 7 февраля 2017.

.svg.png.webp)

.gif)

.png.webp)