Шемахинское карстовое поле

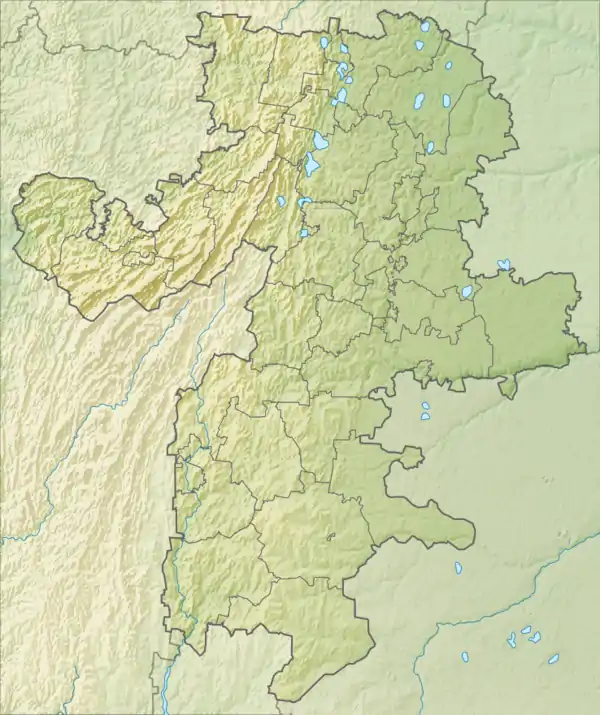

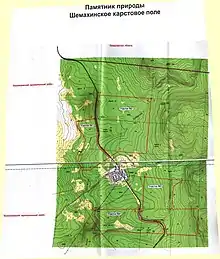

Шема́хинское ка́рстовое по́ле — карстовое поле в окрестностях посёлка Сказ Нязепетровского района Челябинской области. Особо охраняемая природная территория, геолого-геоморфологический памятник природы регионального значения. Статус памятника природы закреплен решением исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов № 407 от 23 октября 1989 года. Действующий режим использования установлен в 2011 году[1]. Площадь — 1018,03 га[2].

| Шемахинское карстовое поле | |

|---|---|

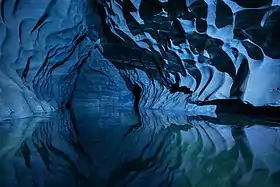

Свод и отражение от льда на воде в пещере Шемахинская-1 | |

| Категория МСОП — III (Памятник природы) | |

| Основная информация | |

| Площадь | 1018,03 га |

| Дата основания | 23 октября 1989 года |

| Управляющая организация | Министерство экологии Челябинской области |

| Расположение | |

| 56°15′59″ с. ш. 59°20′57″ в. д. | |

| Страна | |

| Субъект РФ | Челябинская область |

| Район | Нязепетровский район |

| Ближайший город | Михайловск, Нязепетровск |

Одно из крупных карстовых плат[3][4], имеющее крупную подземную гидрографическую систему[5] с одной из крупных в России подземных рек протекающих в пещерах[6].

Местонахождение

- География

Шемахинское карстовое плато расположено на территории, где находится граница перехода Уфимского плато в систему невысоких хребтов южной части Среднего Урала. Древний пенеплен в этом месте представлен пологими холмами и возвышенностями, разделёнными карстово-эрозионными глубокими V-образными речными долинами и оврагами. Горы, в основном, с закругленными вершинами и пологими (до 20-30°) склонами. Склоны речных долин крутые, местами обрывистые (высотой от 5 до 30 м), часто скалистые, имеют несколько ярусов. Высота плато над уровнем моря составляет 360—280 м и понижается в направлении от Бардымского хребта к юго-западу в сторону долины реки Сухая Шемаха. Западные склоны хребта в районе расположения плато и само карстовое плато являются водосборным бассейном реки Шемаха (правого притока реки Уфа)[7].

Основное питание рек снеговое (50-70 % объёма стока), и дождевое паводковое. Объём стока имеет заметную сезонную зависимость, в частности до 85 % происходит во время весеннего половодья[8]. При этом лесные массивы, особенно горно-таёжные тёмнохвойные, играют почвоукрепляющую и снегозадерживающую роль, способствуя аккумулированию влаги и более равномерному расходу талых и ливневых вод.

- Спелеологическая топонимика

Согласно схеме спелеологического районирования России, территория расположения плато классифицируется следующим образом: Уральская спелеологическая страна, Западно-Уральская спелеологическая провинция, Средняя спелеологическая область, спелеологический район Уфимского амфитеатра, Верхнеуфимский спелеологический подрайон, Шемахинский карстовый участок, Шемахинское карстовое плато[9][10][6].

Для известняковых массивов Уфимского амфитеатра характерны смятость в крутопадающие к западу складки, закарстованность вдоль геологических разломов и трещин возникших при образовании герцинской складчатости. Характерна интенсивная закартованность долины реки Уфа в ширину до 2 км, а её притоков в ширину до полукилометра. Для некоторых притоков характерны суходолы — исчезновение поверхностного стока реки в части её русла в периоды межени и маловодья и появление у устья, при этом в период половодья и паводка поверхностный сток возобновляется, также наблюдается увеличение расхода воды в самой реке Уфа превышающий её прибыль посредством только поверхностного стока притоков[11].

Характеристика

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Шемахинское карстовое поле» создана в 1989 году путём включения части одноимённого карстового плато (поля) при реорганизации и объединении существовавших на её месте с 1969 года ООПТ «Козитовый овраг» («Пещерный лог») и «Шемахинская пещера в окрестностях станции Сказ». Территория ООПТ представляет собой 4 участка суммарной площадью 1018 га разделённых расположженными на карстовом плато посёлком Сказ и проходящим по нему полотном железной дороги (построенной при строительстве Западно-Уральской железной дороги). Протяжённость с северо-запада на юго-восток около 4,5 км, с северо-востока на юго-запад около 2 км[12][13].

Шемахинское карстовое плато — уникальный природный комплекс с наличием разнообразных карстовых форм и явлений, имеющий как научное, так и рекреационное значение. В течение многих лет является своеобразным учебным и спортивным полигоном для многих поколений спелеологов[7].

Плато расположено в подзоне хвойно-широколиственных и южно-таёжных хвойных лесов западного склона Урала (Верхнеуфимский район широколиственно-темнохвойных и южно-таежных хвойных лесов). Оно занимает территорию, ограниченную на севере и северо-западе долиной реки Гремячей (Верхняя Шемаха), на западе — реки Сухой Шемахи, на юге и юго-востоке — реки Нижней Шемахи (руч. Морозкина), на востоке — подошвой западных склонов Бардымского хребта (высшая точка — гора Зюран — 681 м). Примерно посередине, с юга на северо-запад, это плато пересекает линия Западно-Уральской железной дороги (ветка Бакал — Чусовская). На территории карстового плато расположен пристанционный посёлок и станция Сказ. В 3 км от северной стороны плато проходит административная граница со Свердловской областью. Размеры Шемахинского карстового плато, представляющего собой в плане почти правильный прямоугольник, составляют: с северо-запада на юго-восток — 4 км, с северо-востока на юго-запад — 3 км. Общая площадь плато достигает 12 км². Плато сложено светло-серыми монолитными рифогенными известняками силурийского возраста, контактирующими со слоистыми глинистыми и битуминозными известняками нижнего девона[7].

Геологическая и гидрогеологическая ситуация

В геологическом и гидрогеологическом отношении Шемахинское плато является составной частью водоносного комплекса зон трещиноватости отложений силура и нижнего девона (S, D1). Основное развитие этот комплекс получил в северной части Бардымско-Айской структуры и, главным образом, в Нижне-Сергинской синклинали. Она протягивается с севера на юг на 60 км вдоль западного подножия Бардымского хребта и включает в себя Шемахинско-Сергинскую зону подземных вод. На южной оконечности этой зоны и располагается Шемахинское карстовое плато[7].

По литологическому составу здесь выделяют два типа разрезов: карбонатный и карбонатнотерригенный. Первый определяет гидрологическую обстановку на плато и представлен преимущественно светло-серыми однородными массивными или неяснослоистыми рифогенными известняками кобленцского яруса нижнего девона и нижней части лудловского яруса верхнего силура. В Нижне-Сергинской синклинали они вытянуты полосой шириной от 3,5 до 7,5 км с севера на юг более чем на 60 км. С запада и востока эта полоса ограничена крупными тектоническими разломами надвигового типа. В южной части полосы эти известняки разделяются слоистыми глинистыми породами с прослоями песчаников и глинистых сланцев. Водоносность и закарстованность известняков в плане и разрезе крайне неравномерны. Они имеют преимущественно линейную локализацию, приуроченную к зонам тектонических нарушений и контактов с другими породами, фиксируемым по цепочкам карстовых воронок и слепых логов[7].

В вертикальном разрезе выделяются два этажа проявления карста: верхний и нижний. Верхний связан с зоной выветривания и прослеживается до глубины 80-120 м. В нём происходит поглощение атмосферных осадков и осуществляется сток по карстовым каналам и трещинам к дренирующей речной сети. Подземные воды образуют здесь безнапорное зеркало, которое в сглаженной форме повторяет современный рельеф. Площади водосборов подземных вод совпадают с поверхностными. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 0 до 50 м[7].

Второй этаж проявления карста вскрыт скважинами на глубинах 200—270 м. Его генезис тесно связан с геоморфологическими и структурными особенностями полосы известняков. Поверхностный и подземный стоки с некарстовых и слабоводоносных пород Бардымского хребта полностью поглощаются в зоне контакта с известняками и вовлекаются в глубинную циркуляцию по отдельным карстовым каналам и локальным зонам (примером может служить поглощение поверхностных вод в руслах рек Гремячая и Нижняя Шемаха). Разгрузка поглощённых вод происходит совместно с водами верхнего этажа в крупных источниках, приуроченных к приконтактной зоне кобленцских известняков с глинистыми жединскими и верхнелудловскими известняками, песчаниками и сланцами. Последние являются своего рода водоупорным порогом преграждающим движение карстовых вод к основным дренирующим артериям. Именно такой характер имеет ряд крупных родников Шемахинского карстового плато: Конный ключ (среднегодовой расход составляет 250 л/сек.; среднесуточный максимальный −2680 л/сек.; минимальный — 4 л/сек.); Шемахинский (130 л/сек.; 1490 л/сек.); Теплый ключ (83 л/сек. 450 л/сек.; 6 л/сек.)[7]. К примеру, вода реки Гремучая (левый приток Сухой Шемахи), во время паводков большей частью, а во время межени полностью стекает в русловые и береговые поноры, а русло становится суходолом. Далее по карстовым каналам и коллекторам вода попадает в пещеру Шемахинская-2, далее в Шемахинская-1 из входа которой и изливается мощным источником. При этом часть воды ещё изливается в Теплом и Конном ключах[14].

На плато в большом количестве отмечаются карстовые воронки, поноры, карстовые лога, провалы, суходолы, подземные реки и родники, гроты, пещеры и шахты. Карстовые воронки располагаются, как правило, цепочками и трассируют линии тектонических разломов и нарушений в недрах известнякового массива. Русла рек Гремячая, Нижняя и Сухая Шемаха изобилуют поглощающими понорами. В них теряется значительная часть воды, а в летнюю и зимнюю межень в поноры и трещины полностью уходит весь объём поверхностного течения. Поглощённые воды уходят в карстовые каналы и пещеры, обводняя весь массив. Затем эти воды выходят на поверхность по периферии карстового плато в виде постоянных или периодически действующих карстовых источников — ключей (Конный, Теплый, Шемахинский)[7].

Особый интерес для гидрогеологов и спелеологов представляет периодически действующая подземная река, берущая своё начало от русловых поноров и поноров левого борта долины р. Гремячей. Затем, после поглощения, собравшись в мощные потоки, вода по подземным карстовым коллекторам, транзитом, пересекает плато и появляется далее в ходах и галереях пещер Шемахинская-2 и Шемахинская-1, а также выходит на поверхность в виде родников (ключи Конный и Тёплый). Расстояние по прямой от начала этой подземной реки и до одного из её дальних выходов (вход в пещеру Шемахинская-1) составляет 4,5 км. Расход воды в этой подземной реке и на её выходах из родников во время весеннего паводка и летних проливных дождей достигает 4-5 м³/сек[7].

История изучения плато и результаты исследований

Впервые исследованиями Шемахинского карста начал заниматься известный советский карстовед Д. С. Соколов. В 1940-41 гг. он проводил изучение долины р. Уфы, связанное с проектированием будущей Араслановской ГЭС, строительство которой в последующем было отклонено в связи с наличием обширных карстовых образований и было решено построить Павловскую ГЭС ниже по течению реки Уфа. Вблизи ж/д станции Сказ он обнаружил пещеру-источник и предпринял попытку осмотра и описания её привходовой части на длину до 500 м. Соколов отметил, что в пещере имеется два озерка. Первое, глубиной до 7 м, расположено в 50 м от входа; в зимнее время оно покрыто льдом, в тёплое время лёд растаивает, и озерко преграждает проход вглубь пещеры. Другое озерко расположено в конце галереи. В течение двух лет Соколов проводил стационарные наблюдения за гидрологическим режимом обнаруженного им карстового источника, изливающегося из пещеры Шемахинская-1. В результате он выяснил, что в гидрологическом отношении Шемахинская пещера представляет своеобразный периодически действующий источник. Зимой вода в пещере имеется только в озерках, причём в ближайшем озерке уровень льда располагается на 1-2 м ниже подошвы устья пещеры. Весной имеет место постепенное наполнение этого озерка водой, покрывающей лёд, и последовательным распространением её к устью пещеры. Достигнув последнего, вода начинает изливаться из пещеры по руслу в виде потока.[7]

Выяснилось, что расход потока в 1940 году достигал 3000 л/сек., а в 1941 году 3500-4000 л/сек. Излив воды из пещеры в 1940 году начался 21 апреля, а в 1941 году 9 мая. По мнению Соколова, такой сдвиг начала излива во времени и большой расход потока объясняется исключительно поздней весной и бурным снеготаянием, имевшим место в 1941 году.[7]

Через несколько дней после начала излива расход подземного потока быстро снижался и в конце мая 1940 г. выход воды из пещеры совершенно прекратился. В 1941 году картина вновь повторилась с той лишь разницей, что излив воды продолжался до середины июня.[7]

По полученным результатам наблюдений Соколов делает вывод, что питание этого периодически действующего источника происходит весной, главным образом, за счёт поглощения поверхностных вод понором карстовой воронки. Эта воронка располагается в 350 м выше (по течению) устья пещеры у подошвы правого коренного склона долины р. Нижняя Шемаха (рч. Морозкина). Как указывает Соколов, вода одного из рукавов этого ручья с шумом уходит под землю. После спада паводка рукав пересыхает, понор перестаёт действовать. Максимальный расход водного потока, поглощаемого этой воронкой, достигал 1200—1500 л/сек. и затем постепенно снижался. Полное прекращение поглощения речной воды воронкой отмечено в 1940 году в конце июня, а в 1941 году в первой половине июля. Таким образом, оба года излив воды из пещеры заканчивался до прекращения поглощения воронкой речной воды. После окончания излива вода в самой пещере постепенно отступала вглубь и к началу зимы достигала первого озерка.[7]

К сожалению, Соколов, при наблюдениях и анализе режима работы этого источника, не обратил никакого внимания на существенную (примерно в 2,5-3 раза) разницу расхода потока воды, вливающегося в пещеру через воронку и изливающегося из пещеры источника подземной воды (к примеру, 1200—1500 л/сек. против 3500-4000 л/сек.). Эту разницу можно было объяснить, только выявив и другие, кроме Нижней Шемахи, области питания этого источника. Но это удастся сделать только через 20 лет, в 1962—1963 гг., когда были выявлены поноры на р. Гремячей (Верхняя Шемаха). Тогда, путём окрашивания флюоресцеином вод р. Гремячей была доказана связь этих поноров с родниками Конный и Тёплый ключи, а также пещерой-источником Шемахинская-1.[7]

В 1957 году члены экспедиции, в составе студентов и преподавателей ЧГПИ (рук. В. Н. Дубовик), провели исследования карстового поля и долин рек Гремячая и Сухая Шемаха, а также изучили доступную им привходовую часть пещеры Шемахинская-1, составили её краткое описание. Дальнейшее их продвижение в глубь пещеры остановили два глубоких подземных озера. В 1958 году работу своих коллег здесь продолжил учёный-карстовед из ЧГПИ профессор А. Д. Сысоев. Объектами его исследований стали карстовый ключ у ст. Сказ и исчезающая под землёй р. Сухая Шемаха. В 1960 году В. Н. Дубовик вновь возвращается к изучению карста Нязепетровского района. Она проводит зимнюю экспедицию по исследованию климатологического режима ряда пещер у д. Арасланово и доступной привходовой части пещеры Шемахинская-1.[7]

С начала 1960-х гг. к изучению карстовых явлений и пещер на Шемахинском плато приступают экспедиции спелеологов из г. Свердловска. С 1961 г. они, в течение нескольких лет, систематически исследуют галереи пещеры Шемахинская-1 (другие её названия: Насиб-таш, Сказ-1). Параллельно уделяется большое внимание изучению самого Шемахинского плато и его другим карстовым формам и явлениям, выявляются области питания, поглощения и разгрузки подземных вод. Ими же были обнаружены, картированы и описаны пещеры Глиняная и Холодная, расположенные в северной части плато на правом берегу р. Гремячей. В 1963 году участниками Всесоюзного семинара председателей спелеологических секций была проведена полная и подробная топосъёмка всех ходов и галерей пещеры Шемахинская-1. Её длина достигает 1660 м, и эта пещера становится, на тот момент, длиннейшей подземной карстовой полостью Челябинской области.[7]

В 1962-63 гг. свердловские спелеологи, совместно с сотрудниками Михайловской гидропартии Уралгидроэкспедиции, проводят окрашивание флюоресцеином уходящей в поноры левого берега р. Гремячей воды поверхностного потока. Параллельно с окрашиванием осуществляется электропрофилирование карстового массива над дальней от входа частью пещеры Шемахинская-1. В результате проведённых экспериментов стало ясно, что пещера Шемахинская-1 является всего лишь малой частью и одним из выводящих рукавов-коллекторов подземных вод, сложной и разветвлённой гидрогеологической системы Шемахинского карстового плато. А проведённая обработка и анализ данных электропрофилирования указал на недоступное пока, но несомненно существующее, продолжение пещеры на северо-запад, в направлении поноров на р. Гремячей.[7]

В 1967 году спелеологи Уральского университета г. Свердловска открыли рядом с пещерой Шемахинская-1, в 600 м к северу, новую подземную полость — пещеру Шемахинская-2. Группы спелеологов Свердловской городской спелеосекции под рук. Б. Б. Полякова, Л. Ф. Емельянова и А. Д. Григорьева в течение нескольких лет детально обследовали и закартировали эту пещеру на длину 1,5 км. При наложении на единый план местности топосъёмок пещер Шемахинской-1 и 2 выяснилось, что ход северо-западного направления Шемахинской-1 в районе т. н. «Чёрного входа» развивается по одному и тому же азимуту с ходом юго-восточного простирания Шемахинской-2. Между ними ещё остаётся не пройденное пока соединение в глыбовых завалах длиной всего 80-100 метров. Перспективными для прохождения и последующей «стыковки» являются левые, северо-западные ходы Шемахинской-1 и ходы юго-западного направления Шемахинской 2. Соединению пока препятствуют сифоны и узкие ходы. Это место «стыковки» двух пещер располагается под цепочкой карстовых воронок на поверхности плато. Именно в этом месте следует ожидать успешного выхода спелеологов на главную, магистральную, галерею-коллектор подземной гидрогеологической системы.[7]

В 1983 году к исследованию Шемахинского плато подключаются юные спелеологи из секции «Гелиос» Дома пионеров Тракторозаводского района г. Челябинска (рук. Ф. М. Казырбаева). Они исследовали карст в долине р. Гремячей и открыли 5 новых пещер длиной от 23 до 110 м и глубиной до 20 м. Часть из них является современными понорами — поглотителями речных вод, истоками мощной подземной гидрогеологической сети всего Шемахинского карстового плато. В сентябре 1987 г. Шемахинское карстовое плато посетили участники экологической экспедиции «Синегорье» (рук. д.г.н., проф. М. А. Андреева), предложившие объявить этот уникальный природный комплекс памятником природы. В октябре 1987 г. группа спелеологов из Челябинского клуба «Плутон» (рук. С. М. Баранов) изучала пещеру Экологическую (Коралловая), которая предположительно находится в створе транзитного подземного потока «поноры р. Гремячей — пещера Шемахинская-1». В 1987-88 гг. члены спелеосекции Челябинского завода «Профнастил» (рук. В. В. Лобанов) в 1,5 км к юго-востоку от поноров на р. Гремячей открыли две новые вертикальные пещеры: Шахта-25 (Новогодняя) и Шахта-28 (Еловая). В 2000—2001 гг. челябинскими спелеологами (рук. С. М. Баранов. Л. Д. Волков) было открыто и исследовано ещё 12 новых пещер и гротов на северо-западной и юго-западной периферии плато, в долине р. Сухой Шемахи[7].

С 2012 г. у челябинских спелеологов вновь появляется интерес к дальнейшему исследованию Шемахинского плато. Основным объектом их усилий становится пещера Шемахинская-1. Главными направлениями их усилий стали: поиск выхода на нижние обводнённые горизонты пещеры, попытка прохождения глыбового завала в районе «Чёрного входа» и возможной стыковки пещер Шемахинской-1 и 2, определение перспективных мест выхода на главную, магистральную, галерею с подземной рекой, прохождение сифона «Змейка». За три зимних выхода в эту пещеру (февраль 2012 г., февраль, март 2013 г.) челябинским спелеологам В. А. Калашникову, А. П. Отставнову, М. Г. Чикунову удалось выполнить часть поставленных задач, определить несколько перспективных участков для дальнейшего продвижения вглубь карстового массива. Спелео подводником Д. Ходыкиным осуществлено погружение в сифон «Змейка» на длину 30 м. В результате произошло приращение длины пещеры Шемахинская-1 на 150 м и теперь её протяжённость составляет 1810 м[7]. В 2020 году в ходе дообследования пещеры Шемахинская-1 было выявлено, что её длина составляет 2229 метров, не исключается также возможность, что пещеры Шемахинская-1 и Шемахинская-2 составляют единую пещеру[15].

Этими выявленными пещерами спелеологические ресурсы и потенциал Шемахинского карстового плато далеко не исчерпаны. Плато по-прежнему является перспективным участком для поиска и открытия новых подземных полостей, увеличения морфометрических параметров в уже известных пещерах. Например, решение только одной масштабной задачи по спелеологическому соединению двух крупнейших пещер на этом плато — Шемахинской-1 и 2 может дать новую пещерную систему длиной 3,5-3,6 км. А успешные попытки выхода спелеологов на магистральную галерею «поноры р. Гремячей — пещеры Шемахинская-1 и 2» с её юго-западным ответвлением на карстовые родники Конный и Тёплый ключи, могут привести к выявлению огромной пещерной системы до 8-10 км длиной.[7]

Значимые объекты

По состоянию на 1 октября 2013 г. на самом плато и по его периферии, в долинах рек Гремячая, Нижняя Шемаха и Сухая Шемаха, спелеологами различных секций в разные годы были открыты и исследованы 23 карстовые полости: воронки, поноры, лога, провалы, суходолы, подземные реки и родники, гроты, колодцы, пещеры и шахты, а также редкий, крупных размеров карстовый мост — «Каменный Мост». Крупными выявленными и учтёнными объектами в пределах ООПТ являются: пещеры Шемахинская-1, Шемахинская-2, Глиняная, Экологическая, Сухая Шемаха-5, Холодная[7][16].

Шемахинская-1 (Сказ-1, Насиб-Таш)

Также встречаются названия Сказ-1, Насиб-Таш[17][18], до открытия пещеры Шемахинская-2, называлась просто Шемахинская[19].

Одна из крупнейших обследованных пещер Урала (самая длинная на Среднем Урале) и Челябинской области. В 1960-е годы, длина обследованного участка составляла 1660 м и считалась самой длинной пещерой в Челябинской области[20], в дальнейшем после обследования пещеры Сухая Атя (2700 м) в Ашинском районе заняла второе место по длине. После дополнительного изучения, а также обследования пещеры Данко[21][22] (2840 м) в Катав-Ивановском районе, по данным на 2020 год, длина обследованного участка пещеры Шемахинская-1 составляет 2229 м и занимает третье место по общей длине ходов[15][23]. Река пещеры Шемахинская-1 одна из двух крупных подобных рек в России, наряду с рекой в пещере Красная (трёх на территории бывшего СССР, с учётом реки пещеры Абрскила (Отапская пещера) в Абхазии)[6].

Из-за обводнённости, наличия заполненных водой сифонов и гротов, отвесных участков, режима гидрологии относится к сложным для спелеологического прохождения пещерам, требует специального оборудования и навыков. Представляет определённую опасность для неподготовленных туристов, в том числе на начальном участке, при недостаточной толщине ледяного покрова на поверхности воды.

Пещера располагается в массивах рифового известняка девонского периода. Находится на переходном этапе развития от стадии пещерного потока к стадии пещерного озера, о чём свидетельствует сезонность водотока. Вода в пещере гидрокарбонатно-кальциевая с сезонностью содержания -HCO3 от 50 мг/л весной до 265 мг/л зимой, при этом содержание в подпитывающей приточной поверхностной воде весной составляет 40-50 мг/л. Одновременно, содержание способствующей разрушению породы углекислоты в воде составляет 20-40 мг/л весной и 1-2 мг/л в зимнее время[24].

Шемахинская-2 (Сказ-2)

Общая длина 1510 метров, амплитуда 40 метров, площадь пола 5700 квадратных метров, объём полости 6800 кубических метров. Пещера Шемахинская-2 занимает по длине 2-е место в Нязепетровском районе и 4-е среди пещер Челябинской области. Была открыта и обследована в 1967 году спелеологами Уральского университета г. Свердловска в ходе обследования пещеры Шемахинская-1. Первоначально, наличие подземной полости было обнаружено при электропрофилировании в ходе исследования окрестностей пещеры Шемахинская-1[25].

В пещере наблюдаются обвалы и камнепады, быстрый подъём уровня воды при паводке.

Расположена в 2,5 км к юго-востоку от посёлка Сказ. Вход выглядит в виде узкого лаза в вертикальной трещине на восточной части вытянутой вдоль реки воронки 15 м × 2,5 м и глубиной около 10 м. Находится в 800 м от главного входа в пещеру Шемахинская-1 выше по течению реки Нижняя Шемаха (Морозкина) на склоне правого её берега на высоте 10-12 м. Рядом расположен второй вход в пещеру Шемахинская-1. За входом находится небольшой зал «Гардероб», дном которого является уступ, образованный глыбовой пробкой. Далее идёт 4 метровый отвесный спуск на дно узкого хода, откуда следуют узкие лазы в наклонную трещину спускающуюся на глубину 30 м, где находится тесный горизонтальный лаз 10 м длиной приводящий в грот «Гостиный зал» размерами 10 м x 5 м. Пол этого грота покрыт крупными глыбами и щебнем с глиной. В нём сохраняется постоянная плюсовая температура из-за сильного потока теплого влажного воздуха из глубин пещеры. В зимнее время это приводит к образованию гирлянд ледяных кристаллов разнообразной формы у входа. Гротом «Гостиный» пещера разделяется на две части — северную и южную.

Южная часть представляет собой галерею, расположенную под террасой берегового склона, в неё следуют два хода из «Гостиного зала». Один представляет собой широкую наклонную глинистую щель. Другой ход до 2 м высотой, на полу мощный слой глыбо-щебневых отложений. Через 50 м оба хода соединяются, далее 40 м тянется невысокий, широкий коридор, заполненный обвальными глыбовыми отложениями, суживающийся до 1,5—2 м и принимающий аркообразную форму. На расстоянии 150 м от «Гостиного зала» он ещё более суживается, стены и свод имеют ребристый рельеф. В сухую погоду на полу сохраняются лужи воды, при паводке затопляется. Далее ход не обследован.

Северная часть пещеры начинается широким и низким «Крысиным лазом» длиной 30 м. Лаз выходит в галерею «Университетский проспект» длиной 275 м и высотой до 5 м, шириной 1,5-8 м следующей в северо-западном направлении. К югу она имеет крутой подъём вверх и соединяется узкой трещиной с «Гостиным залом». Пол покрыт толстым слоем жидкой глины, есть лужи воды (некоторые лужи от одной боковой стенки до другой). Далее следуют 2 входа на расстоянии 3 м друг от друга, которые ведут в следующую в том же направлении большую галерею «Набережная» длиной 400 м и шириной около 4 м, высота на протяжении 250 м составляет 0,5—0,7 м. Свод плоский, пол покрыт глиной. В галерее протекает ручей, русло в пределах галереи расположено не полностью, а только участками в 5 местах, расход воды (на 08.11.1970 г.) около 20 л/сек. «Набережная» далее двумя параллельными ходами соединяется с коридором высотой до 3—5 м, длиной 100 м, ведущий в обвальный грот «Катушка». Пол этого грота представляет собой осыпь из камней с растительными остатками, верхняя часть которой близко подходит к поверхности земли. После грота «Катушка» направление пещеры меняется, в юго-западном направлений следует ход «Ручейный» длиной 150 м, шириной 3 м, высотой 2 м, имеет коленообразные перегибы. Пол покрыт глиной, русло ручья покрыто песком и мелкой галькой. В конце Ручейного хода ручей течёт открыто и затопляет его, образуя широкий сифон. При подводном обследований на протяжении 15 м сифон имеет ширину 2—4 м, высоту 1,5—2 м, далее на доступном участке его глубина достигает 4—5 м. Дальше ход пещеры не обследован. Лишь с поверхности плато над пещерой проводилась электроразведка в 1963 году, при которой геофизическим методом была определена в 100 м от этого места магистральная галерея соединяющая пещеру Щемахинская-1 и поноры на реке Верхняя Шемаха.

Сухошемахинская

Общая длина 23,5 метров, амплитуда 8 метров.

Сухая Шемаха-2

Общая длина 46 метров, амплитуда 10 метров.

Сухая Шемаха-3

Общая длина 29 метров, амплитуда 21 метров.

Сухая Шемаха-4

Общая длина 24 метров, амплитуда 1 метр.

Сухая Шемаха-5

Общая длина 110 метров, амплитуда 20 метров. Начинается двумя входами, приводящими в основной ход пещеры, который следует в северном и северо-восточном направлении. Основной вход прямоугольной формы 0,5 м x 0,7 м, за которым завалы, а далее пол обрывается трехметровым отвесом. На стенах в толще известняка видна ископаемая фауна: брахиоподы, фораминиферы, морские лилии, остатки раковин. Через 15 м от основного входа есть лаз со второго входа. Далее потолок повышается до 7 м, в нём видны «органные трубы-камины», через несколько метров есть ответвление вправо. В этом ответвлении прохладнее, сыро, на полу лужи. Основной ход пещеры неоднократно сменив направление с севера на северо-восток, постепенно снижается и заканчивается труднопроходимыми щелями. Стены и потолок имеют ребристый рельеф с вымытыми эллипсовидными лунками.

Глиняная

.jpg.webp)

Общая длина 240 метров, амплитуда 16 метров. Находится в 1,5 км к северо-западу от посёлка Сказ, вблизи железнодорожного полотна, на правом берегу реки Сухая Шемаха. Вход находится на краю известнякового плато, в 7 м над уровнем реки и представляет карстовую воронку с обрывистыми стенками диаметром 15 м, глубиной 13 м. На дне воронки два хода ведут в правую и левую части пещеры. Левая часть — вытянутая на юг глинистая галерея с двумя небольшими наклонными гротами, на дне которых отверстия внутренних поноров, недоступных для прохождения. Все поверхности покрыты глиной, стены влажные, наблюдается капель со сводов. Правая часть разветвлена, по трещинам осуществляется интенсивная вентиляция, сухая, зимой промерзает. Вследствие чего происходит морозное выветривание и порода в результате разрушается, покрывая пол пещеры толстым слоем камней и щебня.

Вода реки весной поднимается к самой подошве обрыва под пещерой, проникает в пещеру заливая её. Уровень воды в пещере становится как в реке. Со спадом воды в реке, исчезает и подземное озеро в пещере.

В 50 м от пещеры Глиняная есть карстовый колодец глубиной 9 м.

Холодная

Общая длина 73,5 метров, амплитуда 8,3 метра. Находится на правом берегу реки Сухая Шемаха, в 150 м к юго-западу от пещеры Глиняная. Детально описана в 1982 г. Посередине пещеры расположен грифон — отверстие хода, заполняемое поступающей снизу водой. В зимнюю и летнюю межень он не затоплен и проходим для человека. Далее ход представляет 3 метровый обрыв, откуда через лаз длиной 4 м можно попасть в нижнюю часть пещеры, где находится подземное озеро, уровень воды в нём непостоянен, дно покрыто жидкой глиной. В пещере, даже летом, присутствует покровный лед. Температура воздуха в пещере большее время года отрицательная. Вокруг пещеры Холодной есть несколько небольших пещер и карстовых щелей от 12 м до 18 м длиной.

Экологическая

Общая длина 130 метров, амплитуда 15 метров. Находится в 1,2 км к северо-востоку от посёлка Сказ у проселочной дороги. Вход в пещеру узкий, располагается в конце небольшого слепого лога, перегороженного известняковой грядой. По дну лога течёт ручеек исчезающий в щелях у подошвы разрушенной гряды. За входом находится небольшой грот, заваленный глыбами. Из него идут 2 хода. Левый — на юго-восток, через 25 м заканчивающийся узкой трещиной, по дну хода течёт ручей. Правый — на юг, зигзагообразный, через 60 м заканчивается узкой горизонтальной щелью, заполненной мелким щебнем и водой. В 30 м от входа слева есть боковой ход-приток из которого вытекает ручей и дальше он протекает по всей длине пещеры.

Пещера имеет сложную форму с кольцевыми ходами, боковыми ответвлениями. Особенность заключается в почти полном отсутствии глины, чистых, обработанных водой стенах с кораллитовыми образованиями, что указывает на то, что в паводок в пещере протекает большое количество воды.

Козитовый овраг (Пещерный лог)

Находится в верховье реки Верхняя Шемаха, в 1,6 км к северу от п. Сказ, в 1 км восточнее железнодорожного моста через реку. Начало на северо-западной окраине Шемахинского карстового поля, устье выходит на левый берег реки Верхняя Шемаха 2 рукавами. Представляет собой длинную, около 2 км, цепь карстовых воронок, переходящих в карстовый дол с характерными обрывистыми стенками относительно плоским днищем, расширяющимися на месте бывших воронок и сужающимися у бывших перемычек. На протяжении около 500 м лог, русло реки и её левый берег интенсивно поглощают поверхностные воды, которые питают подземные карстовые родники Теплый и Конный. В карстовом логу и на прилегающем к нему участке водопоглощения есть 5 пещер: Сухошемахинская, Сухая Шемаха-2, Сухая Шемаха-3, Сухая Шемаха-4, Сухая Шемаха-5. Козитовый овраг является начальным звеном огромной подземной гидрогеологической системы.

Река Сухая Шемаха

Через поноры реки происходит часть подпитки подземной гидрологической системы карстового плато. Весной река сильно разливается, летом в засушливую погоду пересыхает.

Режим охраны

Постановлением Правительства Челябинской области от 15 июня 2011 года № 188-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области» установлен режим особой охраны памятника природы Шемахинское карстовое поле. В границах памятника природы Шемахинское карстовое поле запрещается:

1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;

2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;

3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);

4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных станций, моечных транспортных средств;

8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в границах памятника природы Шемахинское карстовое поле;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и противопожарных мероприятий;

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;

12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведённых мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;

15) нанесение надписей на геологические объекты;

16) разрушение геологических объектов;17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству памятника природы Шемахинское карстовое поле в естественном состоянии.

На территории Шемахинского карстового поля также встречаются редкие в области и занесённые в Красную книгу объекты фауны и флоры: обыкновенный тонкоголовый муравей (лат. Formica exsecta), ветреничка отогнутая (лат. Anemonoides reflexa), родобриум онтарийский (лат. Rhodobryum ontariense), 2 из них возле пещеры «Шемахинская-1», 1 из них реликтовый исчезающий вид, в связи с чем рекомендовано расширение и преобразование ООПТ в комплексный заказник[26].

Примечания

- В Челябинской области 8 территорий стали памятниками природы. regnum.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. // Статья от 15.06.2011 г. «Regnum».

- Шемахинское карстовое поле. Сайт «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области). Дата обращения: 16 ноября 2020.

- Челябинская область // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

- Челябинская область в цифрах. Статистический справочник. books.google.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. // Челябинск: Челябинский областной комитет государственной статистики, 2005 г. С. 12, 18.

- Лавров И. А., Андрейчук В. Н. Пещеры Урала и Приуралья (Уральская спелеологическая страна: Западно-Уральская спелеологическая провинция: Средняя спелеологическая область: Спелеологический район Уфимского амфитеатра). www.elibrary.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. / Научная статья. Кунгурский стационар Горного института УрО РАН // Пещеры. Итоги исследований. Выпуск 23-24. (Межвузовский сборник научных трудов. Пермский государственный университет, Институт карстоведения и спелеологии). Пермь: Пермский государственный университет, 1993. — 204 с. ISBN 5-230-09385-4. С. 6-29.

- Чикишев А. Г. Пещеры на территории СССР / Разделы «Районирование пещер», «Подземные ландшафты» // М.: Наука, 1973. — 137 с.

- Баранов С. М. Шемахинское карстовое плато — состояние изученности и перспективы дальнейших исследований // Спелеология и спелестология. — 2013. — № 4. — С. 87—92.

- Постановление правительства Челябинской области № 389-П от 24.11.2008 г. «О схеме территориального планирования Челябинской области» / Схема развития водохозяйственного комплекса // Опубликовано в газете «Южноуральская панорама» 09.12.2008 г.

- Описания пещер. Уральская спелеострана. ИПС «Пещеры». Русское географическое общество (сайт Российского союза спелеологов).

- Уральская пещерная страна. Подборка статей из печатных изданий на сайте pandia.ru. pandia.ru. Дата обращения: 6 марта 2021.

- Труды Комиссии по охране природы / Выпуск 2, Том 2. ipae.uran.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. // Свердловск: Институт биологии Уральского филиала АН СССР, 1964 г. С. 148—149.

- Шемахинское карстовое поле. Сайт «ООПТ России». ФГБУ «ААНИИ», Лаборатория геоинформационных технологий.

- Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации (справочник). oopt.aari.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. / Под ред. Д. М. Очагова. Часть II // М.: ВНИИприроды, 2006. — 364 с. ISBN 5-7640-0031-9. С. 203 (№ 158, 163, 164).

- Баранов С. М. Распространение карстовых рек, ручьёв и суходолов на территории Челябинской области. nsi.psu.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. (Научная статья. Челябинское региональное отделение Русского географического общества, Челябинский клуб спелеологов ПЛУТОН) / Пещеры: сборник научных трудов. Выпуск 35 // Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2012. — 171 с. ISBN 978-5-7944-2037-1 С. 11.

- Не отвести глаз. На Южном Урале появится самая длинная пещера. cheltv.ru (ГТРК «Южный Урал») (14 апреля 2020). Дата обращения: 16 ноября 2020.

- Карстовые формы рельефа. Карстовые формы поверхностные и подземные. farbitis.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. // Статья на сайте farbitis.ru.

- Дубовик В. Н. Об охране пещерных биогеоценозов / Вопросы географии, экономики, краеведения Челябинской области. Сборник статей // Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1972. С. 130—133.

- Кустов Л. М. Спелеологические походы и экспедиции со школьниками // Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1977. — 83 с. (С. 5).

- Соколов Д. С. Подземные воды Шемахинской пещеры / Статья в № 5 от 1951 г. журнала «Природа» (со сноской на статью «Карст и вопросы изучения его в связи с гидротехническим строительством» опубликованном в № 7 от 1947 г. журнала «Гидротехническое строительство») // М.: Издательство АН СССР. С. 56-57.

- Баранов С. М., Казырбаева Ф. М. Новые пещеры на Шемахинском карстовом плато. books.google.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. / Изучение уральских пещер: доклад 2-й и 3-й конференции спелеологов Урала. Под общ. ред. В. Н. Андрейчука, И. А. Лаврова. Пермский областной комитет по охране природы, Ассоциация спелеологов Урала, Пермский горный институт УрО РАН, Кунгурская лаборатория-стационар УрО РАН, Пермский государственный университет имени А. М. Горького: Институт карстоведения и спелеологии // Пермь: УрО РАН, 1992. — 135 с. (С. 58-60).

- Баранов С. М., Бодунов И. Ю., Мурзина М. А., Синицын Д. А. Пещера Данко — новые горизонты в засифонной части. elibrary.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. / Научная статья. Челябинское региональное отделение Русского географического общества, Миасская секция спелеологов «АГАТ», Челябинский клуб спелеологов // Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет. Журнал «Спелеология и спелестология», № 6, 2015 г. С. 82-87.

- Операция «Надкусили Бутерброд». vecherka.su. Дата обращения: 6 марта 2021. // Статья от 26.09.2014 г. «Вечерний Челябинск». Опубликовано в № 73 (11785) печатной версии газеты.

- Пещера в Нязепетровском районе может стать самой длинной в области. np-vesti.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. // Статья от 24.03.2020 г. в газете «Нязепетровские вести». О. Щекалева.

- Пещеры. Выпуск 2. (прежнее название с 1947 г. «Спелеологический бюллетень») / Под ред. Г. А. Максимовича. Секция спелеологии и охраны земной коры Пермского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, Секция геоморфологии и подземных вод Пермского отдела Географического союза ССР, Пермский государственный университет имени А. М. Горького // Пермь: 1962. — 125 с. (С. 11).

- Лобанов Ю. Е. Уральские пещеры // Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1979. — 175 с. (С. 16-17, 68-73).

- Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы / Под общ. ред. В. Н. Большакова. — М.: Реарт, 2017. — С. 175, 310, 419. — 504 с. — ISBN 978-5-906930-92-7.

Ссылки

- Шемахинское карстовое поле. Сайт «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области).

- Шемахинское карстовое поле. Сайт «Природопользование Урала» (Институт минералогии УрО РАН г. Миасс).

Литература

- «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». В. А. Бакунин, В. Н. Воронцев, А. С. Матвеев, Ю. Н. Разумов, Н. К. Шапкина, Н. Т. Матвеев. Под общей редакцией А. С. Матвеева. Челябинск, «АТОКСО», 1992 г.

- Решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 октября 1989 года № 407 «Об отнесении к памятникам природы областного значения» (в редакции постановления правительства Челябинской области от 17.03.2008 г. № 42-П).

- Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 20 марта 1997 года № 57 «О порядке использования памятников природы Челябинской области». (в редакциях постановлений Законодательного собрания области от 30.03.2000 г. № 820; от 27.09.2001 г. № 269; от 25.03.2004 г. № 1165; от 27.04.2006 г. № 99).

- Постановление правительства Челябинской области от 21 февраля 2008 года № 34-П «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2020 года» (с изменениями и дополнениями от 15.12.2010 г., 26.06.2013 г.).

- Постановление правительства Челябинской области от 18 мая 2011 года № 153-П «О внесении изменений в некоторые решения исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов».

- Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 31.03.2011 г. № 288 «Об утверждений границы памятника природы Челябинской области Шемахинского карстового поля».

- Постановление правительства Челябинской области от 15.06.2011 г. № 188-П «О Положениях о памятниках природы Челябинской области» (в том числе «Положение о памятнике природы Челябинской области Шемахинское карстовое поле»). Опубликовано 07.07.2011 г. в № 169 (2650) спецвыпуска № 48. up74.ru. Дата обращения: 6 марта 2021. газеты «Южноуральская панорама», с. 3.

.jpg.webp)