Герцинская складчатость

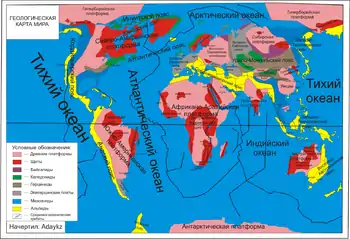

Герцинская складчатость (по названию горной группы Центральной Европы, известной у древних римлян как Герцинский Лес — лат. Hercynia Silva[1], Saltus Hercynius), варисцийская (варисская) складчатость (по древнему римскому названию областей Саксонии, Тюрингии и Баварии — лат. Cur Variscorum), — эра тектогенеза (конец девона — начало триаса), проявившаяся в палеозойских геосинклиналях; завершилась возникновением складчатых горных систем — герцинид (варисцид). Геосинклинальные системы, испытавшие герцинскую складчатость, возникли в раннем — начале среднего палеозоя в основном на более древнем байкальском основании и были выполнены мощными толщами морских осадочных и вулканических горных пород.

Следует помнить, что теория геосинклиналей устарела в 60-е годы прошлого века.

Эпохи герцинской складчатости

Первая эпоха герцинской складчатости (или последняя — каледонской) — акадская (середина девона) проявилась в Аппалачах, Канадском Арктическом архипелаге, Андах, центральных частях палеозойской геосинклинали Западной Европы, Центральной Азии (Куньлунь) и Восточной Австралии.

Следующая эпоха (фаза) — бретонская (конец девона — начало карбона) наиболее интенсивно проявилась в центрально-европейской зоне поднятий, а также в Иберийской и Марокканской Месетах. Главная эпоха (фаза) герцинской складчатости — судетская (конец раннего — начало среднего карбона) играла основную роль в создании складчатой структуры европейской герцинидских и преобразовании палеозойских геосинклиналей в складчатые горные сооружения.

Отложения среднего карбона (вестфала) смяты в складки движениями так называемой астурийской эпохи (фазы) складчатости, а верхнего карбона (стефана) и низов перми — заальской. С середины ранней или с поздней перми на большей части областей (Центральная и Западная Европа), охваченных герцинской складчатостью, установился платформенный режим, в то время как в Южной Европе ещё продолжались, а в Восточной Европе, на Урале и в Донецком кряже только начались процессы складчатости и горообразования. Для Донбасса, Предкавказья, Урала, Аппалачей главная эпоха складчатости относится к концу карбона — началу перми. В Карпато-Балканской области, на Большом Кавказе, Алтае и в Монголо-Охотской системе горообразование началось в конце раннего карбона, орогенный период охватил весь поздний палеозой и начало триаса.

Герцинское горообразование распространилось и на области Каледонской складчатости Северо-Западной Европы, западной части Центрального Казахстана, восточной части Алтайско-Саянской области, Северной Монголии и Северного Забайкалья.

Полезные ископаемые

Подводный вулканизм эпохи геосинклинальных погружений, предшествующий герцинскому горообразованию, сопровождался формированием колчеданных месторождений меди, свинца, цинка на Урале, Алтае, Северном Кавказе и других, а со становлением основных и ультраосновных интрузий было связано образование промышленных концентраций платины, хромитов, титаномагнетитов, асбеста на Урале и в других областях.

Гранитообразование в орогенный период герцинского цикла способствовало образованию месторождений руд свинца, цинка, меди, олова, вольфрама, золота, серебра, урана в Европе, Азии (Тянь-Шань и др.), восточной Австралии. С передовыми и межгорными прогибами герцинид связаны крупные каменноугольные бассейны (в СССР — Донецкий, Печорский, Кузнецкий; за рубежом — Рурский, Саарско-Лотарингский, Верхнесилезский, Южный Уэльс, Валансьен-Льежский, Аппалачский), а также бассейны каменных и калийных солей (Предуральский прогиб).

См. также

Литература

- Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978

- Хаин В. Е., Ломизе М. Г. 12.1. Общая характеристика складчатых поясов // Геотектоника с основами геодинамики. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: КДУ, 2005. — С. 334—337. — 560 с. — ISBN 5-98227-076-8

Примечания

- Cesare, De bello gallico, VI, 25.1; Plinio il Vecchio, XVI, 6.