Холковское городище

Хо́лковское городи́ще — археологический комплекс древнерусской археологической культуры.

| Городище | |

| Холковское городище | |

|---|---|

| |

| 50°51′51″ с. ш. 37°45′14″ в. д. | |

| Страна |

|

| Область | Белгородская |

| Статус |

Археологический памятник |

| Состояние | Частично исследовано |

| Археологические культуры | |

| Салтово-маяцкая культура | |

| Древнерусская | |

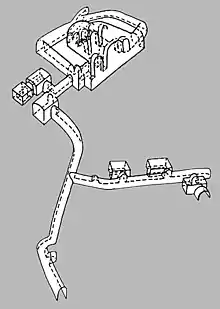

Городище расположено на правом берегу реки Оскол у села Холки Чернянского района Белгородской области на высоком мысу, образованном слиянием двух глубоких балок. Предположительно, это была пограничная крепость, так как ни окольного города, ни посада не было. Городище разделено на две части, каждая из которых имела вал и ров.

История городища

Пещеры Холковского скита существовали в качестве храмового комплекса уже в VIII веке. Это подземный монастырь с храмом, в котором престол примыкает к внутренней стене апсиды, а над его северной (правой) частью в апсиде высечена небольшая ниша, напоминающая жертвенник. Обводная галерея вокруг престола, видимо, бывшего некогда лежанкой христианского отшельника, построена точно так же, как обводная галерея под синтроном Николаевской базилики в Мирах Ликийских в Малой Азии[1].

Городище датируется XI—XIV веками[2]. Не позднее XI века на Холковских холмах была сооружена мощная крепость Черниговского княжества. Именно здесь проходила граница княжества, за которой простирались половецкие степи. Стены были сооружены в виде сруба, заполненного землёй. Перед стенами в меловой породе был выдолблен ров шириной до 8 метров и глубиной 4 метра.

Умерших хоронили в самой крепости, а не за её пределами, как это водилось обыкновенно. Также не обнаружено следов посада. Это указывает на то, что городище постоянно находилось под угрозой набегов[3].

Жителями городища были не только славяне-русичи, но и потомки аланов. Об этом говорили их юртообразные постройки с открытыми очагами, нехарактерные для древнерусского населения. И в керамике присутствуют алано-болгарские признаки: в форме горшков, в составе глиняного теста, орнаментации.

В 1620 году, патриарх Московский Филарет Никитич благословил Никольского горного священника Геласия воздвигнуть на Холковском городище для съезжающих с Дону донских казаков и всяких людей Свято-Троицкий Холковский монастырь во имя Николы Чудотворца. Холковские пещеры по своему архитектурному и планировочному решению напоминают пещеры Киево-Печерской Лавры. Для защиты от татар в 1637 году, на самом высоком холме, находящегося поблизости от монастырских пещер, было сооружено сторожевое укрепление «Жестовая сторожка», входящего в систему инженерно-оборонительного сооружения Белгородской засечной черты.

Князь Игорь в Холках

По мнению известного археолога С. А. Плетнёвой, в этих местах произошла встреча дружин князя Игоря Святославовича из «Слова о полку Игореве» и дружины князя Трубчевского и Курского Всеволода в 1185 году перед походом на половцев[4].

По её версии, Игорь форсировал Северский Донец в его верхнем течении (очевидно, выше Белгорода). Далее он пошёл в восточном направлении и вышел к Осколу в том месте, где находилась крайняя южная русская крепость Холок, у слияния речки Холок с Осколом. Сейчас в этом месте располагается Холковский пещерный монастырь.

В статье, посвященной Холковскому городищу, С. А. Плетнева отмечает: «Нам кажется вполне правомерным предположение, что Игорь и Всеволод, условившись встретиться на Осколе, имели в виду какой-то определенный пункт. Этим пунктом могла быть единственная русская крепость на Осколе — Холок. Всеволод подошел к ней из Курска дорогой через переволоку, а Игорь „перейде Донец по броду у впадения в Донец Нежеголи“ пошел по Нежегольскому шляху, действующему и поныне, к Холку… Игорь же ждал Всеволода у Холка 4-5 мая, а 6 мая они тронулись по Изюмскому шляху или вдоль берега Оскола на юг, к половецким кочевьям». Кроме того, С. А. Плетнева считает, что тактически князьям было выгоднее соединить свои дружины как можно раньше, чтобы выйти в Половецкую степь более мощной силой. Также в пользу данной версии говорит то, что белгородские меридиональные реки вторгались в степные просторы «языками» лесных массивов, что позволяло, как можно более скрытно подойти к кочевьям половцев.

Место встречи князей не могло быть случайным, а должно было быть заранее оговорено и хорошо известно обоим братья, вблизи Изюмского шляха (сакмы), по которому войско могло бы выдвинуться дальше в степь под прикрытием оскольских лесов. Именно таким условиям отвечала самая крайняя южная точка Русской земли на реке Оскол — крепость Холок[5].

Современное состояние

Сейчас раскопки на городище не ведутся.

Примечания

- Шевченко, 2011, с. 72.

- Винников А.З., Кудрявцева Е.Ю. Городище Холки на юго-восточной окраине Древнерусского государства (рус.) // Восточноевропейские древности : сборник научных трудов. — 2012. — С. 50-71.

- Толоконникова, 2010, с. 43.

- Плетнёва, 1986, с. 44.

- Карагодин, 2005.

Литература

- Карагодин М. И. Ум напряг тетивою, думу вложил стрелою и пустил её сквозь века // Наша газета. — М., 2005. — № 3 (129). (недоступная ссылка)

- Плетнева С. Заметки археолога о маршруте князя Игоря // Наука и жизнь. — М., 1986. — № 9. — С. 44—46. Архивировано 12 мая 2015 года.

- Толоконникова К. Свято-Троицкий Холковский монастырь // Православные монастыри. Путешествие по святым местам. — М.: Де Агостини, 2010. — № 64. — С. 3. — ISSN 2071-114X.

- Шевченко Ю. Ю. К вопросу о методике датировки первохристианских пещерных храмов Восточной Европы // Материалы по Археологии и Истории Античного и Средневекового Крыма / Ред.-сост. М. М. Чореф. — Севастополь–Тюмень, 2011. — № III. — С. 55—147. — ISSN 2219-8857.