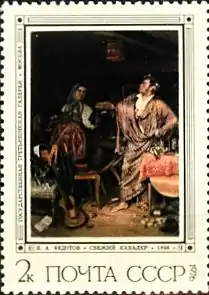

Свежий кавалер

«Свежий кавалер», или «Утро чиновника, получившего первый крестик», или «Последствия пирушки» — картина русского художника Павла Федотова (1815—1852), датированная 1846 годом. Хранится в Государственной Третьяковской галерее[1].

| |

| Павел Андреевич Федотов | |

| Свежий кавалер. 1846 | |

| Холст, масло. 48,2 × 42,5 см | |

| Третьяковская галерея, Москва |

История

До 1845 года в Российской империи награждение чиновника любым орденом давало потомственное дворянство, а значит, намного повышало социальный статус и было для многих предметом вожделения. Чтобы ограничить расширение высшего сословия, правительство с июля 1845 года даже прекратило награждение низшими степенями ордена св. Станислава[2].

Первой работой Федотова на сюжет о бедном чиновнике, хвастающемся перед кухаркой своим первым орденом, был рисунок сепией, созданный ещё в 1844 г. в серии критических бытовых сцен. Рисунки увидел И. А. Крылов, который в письме к Федотову посоветовал ему развиваться дальше в этом направлении[3][4]. Тогда начинающий художник решил превратить зарисовку об утре чиновника в свою первую полноценную сюжетную картину со сложной композицией. Работа шла тяжело. «Это мой первый птенчик, которого я „нянчил“ разными поправками около девяти месяцев», — записал Федотов в дневнике[5]. Готовую картину вместе со своей второй работой («Разборчивой невестой», написанной в конце 1847 г.) он представил в мае 1848 г. на суд Академии художеств, где они получили официальное одобрение, а также высокую оценку Карла Брюллова[6]. В следующем году обе картины были представлены публике на годичной выставке Академии и произвели настоящую сенсацию как в академической среде, так и среди столичной публики[3][7].

Следующая выставка, организованная в апреле 1850 года Московским училищем живописи и ваяния, вместе со славой принесла внимание цензуры, особенно суровой после событий 1848 года: было запрещено снятие литографий со «Свежего кавалера» из-за непочтительного изображения ордена, а убрать орден с картины без разрушения её сюжета было невозможно[8]. В письме цензору М. Н. Мусину-Пушкину Федотов писал:

…там, где постоянно скудость и лишения, там выражение радости награды дойдет до ребячества носиться с нею день и ночь. […] звезды носят на халатах, и это только знак, что дорожат ими[9]

Однако в просьбе разрешить распространение картины «в настоящем виде» было отказано. Это стало одной из причин впадания Федотова в нужду[8].

В 1850 году картина экспонировалась в Москве, в галерее графа Ростопчина и в залах МУЖВ[10]. После этого Федотов, обременённый долгами и необходимостью помогать семье, был вынужден продать её коллекционеру тайному советнику Ф. И. Прянишникову, который первоначально предлагал тысячу рублей, но теперь снизил цену до пятисот[11]. В 1867 году, со смертью Прянишникова, «Свежий кавалер» был передан в Румянцевский музей, а в 1925 — в Третьяковскую галерею[12].

Описание

Авторское описание картины выглядит так:

Утро после пирования по случаю полученного ордена. Новый кавалер не вытерпел: чем свет нацепил на халат свою обнову и горделиво напоминает свою значительность кухарке, но она насмешливо показывает ему единственные, но и то стоптанные и продырявленные сапоги, которые она несла чистить.

На полу валяются объедки и осколки вчерашнего пира, а под столом заднего плана виден пробуждающийся, вероятно, оставшийся на поле битвы, тоже кавалер, но из таких, которые пристают с паспортами к проходящим. Талия кухарки не дает право хозяину иметь гостей лучшего тона.

Где завелась дурная связь, там и в великий праздник грязь[13].

Бедный чиновник, получив младшую из наград Российской империи — орден св. Станислава 3-й степени — вечером устроил у себя в комнате пирушку. Его сожительство с кухаркой и её беременность ограничивает доступное ему общество низшими слоями населения: его уснувший под столом гость, который почти скрыт в тени и на первый взгляд даже незаметен — «тоже кавалер», отставной солдат с двумя Георгиевскими крестиками на груди. Приняв гордую позу, откинув голову и выпятив нижнюю губу, чиновник указывает кухарке на свой орден; кухарка улыбается и, в одной руке неся мельницу с кофе, другой показывает его прохудившиеся сапоги.

Тесная комнатка заставлена разномастной мебелью. На укрытом скатертью столике стоят в беспорядке бутылки, тарелки, на газете «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции»[14] лежит кусок колбасы. Рядом зеркальце, бритвенные принадлежности и щипцы для завивки волос. Под столиком спит собака, а на стуле напротив потягивается, царапая обивку, беспородная кошка; к потолку подвешена птичья клетка. К стулу прислонена гитара с порванными струнами, на спинке этого стула висит мундирный фрак (самый простой и дешёвый из видов форменной одежды)[15] со значком «За 15 лет беспорочной службы». Под стулом лежит раскрытый томик Ф. Булгарина (предположение, что это роман «Иван Выжигин», «первый русский бестселлер»[16], ставится под сомнение[17]). На задней стене виднеются картины в рамах и кинжал кавказского типа. Насыщенность деталями, как обычно у Федотова, превращает картину в «живописный текст», который следует внимательно читать, разгадывая таким образом смысл происходящего[18][19].

Восприятие и критика

С самой середины XIX века сложилась традиция воспринимать картину как социально-критическую, обличающую пороки общества, воплощённые в главном герое. Так, известный русский критик В. В. Стасов в 1882 году писал об изображённом чиновнике: «Перед нами понаторелая, одеревенелая натура, продажный взяточник, бездушный раб своего начальника, ни о чем более не мыслящий, кроме того, что даст ему денег и крестик в петлицу. Он свиреп и безжалостен, он утопит кого и что хотите — и ни одна складочка на его лице из риноцеросовой шкуры не дрогнет»[20].

Ленинградский искусствовед Э. Д. Кузнецов, указывая, что автор не только изобразил бедную обстановку, но и сам характеризовал своего героя как честного труженика, всё же считает его стремящимся самоутвердиться за счёт прислуги[21]. В то же время В. А. Солоухин замечает, что поведение чиновника вкупе с гитарой и следами попойки «говорит скорее о его весёлом, общительном нраве», а реакция кухарки — о том, что между ними «скорее панибратство и фамильярность, нежели острая идейная борьба»[22]. В. Б. Шкловский в своей беллетризованной биографии Федотова отметил, что герой картины — «человек красивый и способный к развитию; не он сам, а действия его смешны»[23]. Художник и критик Александр Бенуа хотя и писал, что в картинах Федотова «есть насмешка над очень мерзким и порицание очень позорного», одновременно отмечал, что тот глубоко сочувствует своим героям, делит их интересы и их сетования[24].

Отмечалась также пародийность картины по отношению к традициям академической живописи: герой, бедный чиновник, стоит посреди своей жалкой обстановки и беспорядка в позе античного героя, запахнув поношенный халат наподобие тоги и с папильотками в волосах вместо лаврового венка. По выражению Э. Д. Кузнецова, «в его [Федотова] первой картине русская живопись, смеясь, расставалась с академизмом»[25].

Примечания

- Страница картины на сайте ГТГ

- Шепелев, 1991, с. 209.

- Дитерихс, 1893.

- Кузнецов, 1990, с. 128—129.

- Кузнецов, 1990, с. 161.

- Кузнецов, 1990, с. 194—196.

- Кузнецов, 1990, с. 216—219.

- Подсмотренная жизнь: ретроспектива Павла Федотова в Третьяковской галерее (недоступная ссылка). Дата обращения: 3 февраля 2017. Архивировано 6 апреля 2015 года.

- Кузнецов, 1990, с. 239.

- Альбом «Павел Федотов. 1815-1853». — С. 12—13

- Кузнецов, 1990, с. 260—261.

- Альбом «Павел Федотов. 1815-1853». — С. 47

- Кузнецов, 1990, с. 161—162.

- Кирсанова, 2006, с. 28.

- Шепелев, 1991, с. 146.

- Р. Лебланк. «Русский Жилблаз» Фаддея Булгарина // Новое литературное обозрение. 1999. № 6.

- Кирсанова, 2006, с. 28—29.

- Кирсанова, 2006, с. 13—14.

- Кузнецов, 1990, с. 169.

- Стасов В.В. Двадцать пять лет русского искусства // Избр. произведения в 3 т. — М.: Искусство, 1952. Т. 2.

- Кузнецов, 1990, с. 164—165.

- Солоухин, 1967.

- Шкловский, 1965.

- Бенуа, 1902/1995.

- Кузнецов, 1990, с. 166—167.

Литература

- Дитерихс Л. П. А. Федотов, его жизнь и художественная деятельность. — СПб., 1893.

- Шкловский В. Б. Повесть о художнике Федотове. — М.: Молодая гвардия, 1965.

- Солоухин В. А. Письма из Русского музея. — М.: Советская Россия, 1967.

- Кузнецов Э. Д. Павел Федотов. — Л.: Искусство, 1990.

- Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. — Л.: Наука, 1991.

- Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. — М.: Республика, 1902/1995.

- Кирсанова Р. М. Павел Андреевич Федотов. Комментарий к живописному тексту. — М.: Новое литературное обозрение, 2006.

- Голдовский Г. Н. О Павле Андреевиче Федотове. Петрова Е.Н. Рисуночное наследие Павла Федотова на фоне графики 1830—1840-х годов. — В изд.: Павел Федотов. 1815-1852 (альбом). — СПб.: Palace Editions, 2015.