Пустынная диагональ

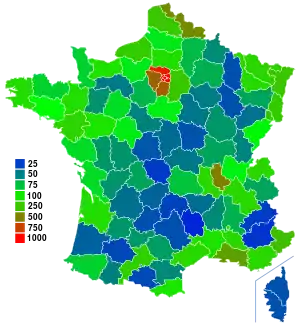

Пусты́нная диагона́ль (фр. diagonale du vide) представляет собой широкую полосу земли на территории метрополии Франции, где плотность населения существенно ниже, чем в остальной части Франции. Эта диагональ идёт от департамента Мёз на северо-востоке к департаменту Ланды на юго-западе.

Предмет термина

Для территорий, входящих в «пустынную диагональ», характерна плотность населения менее 45 чел./км² (при средней по Франции 104,2 чел./км²). В большинстве департаментов «диагонали» плотность составляет 20—25 чел./км², а в департаменте Лозер — самом малонаселённом департаменте метрополии Франции — лишь 14 чел./км²[1]. Диагональ зрительно более заметна на карте более мелких французских административных единиц — департаментов, чем более крупных — регионов[2].

Причиной появления «пустынной диагонали» является происходившая в XIX — начале XX века массированная урбанизация, сопровождавшаяся переездом населения из сельскохозяйственных районов в города. Годом, в котором сельское население Франции достигало наибольшей величины, был 1846 — с тех пор оно стабильно сокращается[3]. Массированный исход населения в города продолжался вплоть до середины XX века: если согласно переписи населения 1906 года 43,8 % респондентов ответили, что живут за счёт сельского хозяйства, то в 1951 году таких оставалось лишь 31 %, а в 2012 — 1,4 %[4]. Особенно заметно этот процесс выражался в гористых регионах юга Франции с каменистой почвой, трудной для обработки. Так, если население департамента Ардеш в 1861 году составляло 388 500 человек, то к 1962 году оно сократилось более чем на треть, до 245 600 человек — как за счёт миграции, так и за счёт более низкой, чем в других департаментах, рождаемости[5].

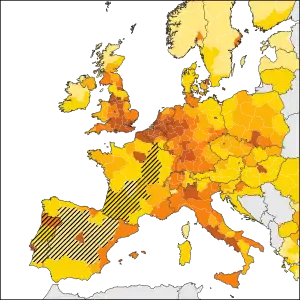

«Пустынная диагональ» является частью диагонали бо́льшей протяжённости, но с теми же характеристиками — так называемой «континентальной диагонали», которая является её продолжением на территории Испании и Португалии[6][7].

Возникновение, использование и развитие термина

Грезийон, Александр и Сажалоли в своей работе пишут о том, что данное явление было впервые отмечено географом Шарлем Дюпеном в его трактате о производственных и торговых силах Франции, опубликованном в 1837 году[8]. В 1947 году географ Жан-Франсуа Гравье описывал его как «французскую пустыню». Впоследствии термин был несколько смягчён и превратился в «пустынную диагональ».

В 1981 году географом Роже Бетейем был также введён термин «пустынная Франция»[3].

Термин, помимо прочего, использовался существовавшим с 1963 по 2014 год во Франции Межминистерским управлением по региональному обустройству и привлекательности (DATAR), но о происхождении термина в деятельности управления ничего не известно[9].

Сегодня многие географы избегают термина «пустынная диагональ», полагая его одновременно пейоративом и преувеличением, а вместо него используют описательные конструкции, например «диагональ с малой плотностью населения»[10][8][11].

Некоторые исследователи последнего времени, такие как Эрве Ле Бра и Эмманюэль Тодд, и вовсе полагают, что данный термин уже не применим к 2000-м годам, так как в некоторых департаментах «диагонали» (таких, как Эндр и Жер) отмечается рост населения. Согласно данным, собранным этими двумя исследователями, отрицательная демографическая динамика отмечается лишь на участке от Центрального массива до Лотарингии[12][13]. Вместе с тем, данная тенденция выглядит достаточно хрупкой, поскольку вызвана она не естественным приростом населения, а переездом пенсионеров для постоянного проживания в сельскую местность[7].

См. также

Примечания

- Comparateur de territoires : France (фр.). Institut national de la statistique et des études économiques. Дата обращения 12 августа 2017. Архивировано 27 августа 2017 года.

- Le Massif Central: au coeur de la « diagonale du vide » (фр.). avenirural (10 juillet 2012). Дата обращения 12 августа 2017. Архивировано 13 августа 2017 года.

- Déprise (фр.). Géoconfluences (mai 2017). Дата обращения 12 августа 2017. Архивировано 13 августа 2017 года.

- La France et ses territoires / Coordination : Luc Brière, Suvani Vugdalic. — Institut national de la statistique et des études économiques, 2015. — P. 95. — 172 p.

- Armand Frémont. La terre // Les Lieux de mémoire / Dir. Pierre Nora. — Quarto Gallimard, 1997. — P. 3050—3051.

- Céline Rozenblat. Tissu d'un semis de villes Européennes : [арх. 12 октября 2005] // Mappemonde. — 1995. — № 4.

- Yoann Doignon, Sébastien Oliveau, Isabelle Blöss-Widmer. L’Europe méridionale depuis 20 ans : dépeuplement, dépopulation et renouveau démographique : [арх. 16 апреля 2016] // Espace populations sociétés. Space populations societies. — ISSN 0755-7809. — doi:10.4000/eps.6171.

- Étienne Grésillon, Frédéric Alexandre, Bertrand Sajaloli. La France des marges (фр.). — Paris: Armand Colin, 2016. — P. 19. — 446 p.

- Gilles Fumey. La France en diagonales (PDF). Café-géo.net, Vox Geographica (26 октября 2009). Архивировано 24 октября 2016 года..

- Jean-Benoît Bouron, Pierre-Marie Georges. Les territoires ruraux en France (фр.). — Paris: Ellipses, 2015. — P. 92—94. — 455 p.

- Jean-Claude Bontron, Nicole Mathieu. La France des faibles densités, II : Documentation bibliographique, Analyses d'études. — Paris: SEGESA-ACEAR, 1976. — 60 p.

- Hervé Le Bras, Emmanuel Todd. Le Mystère français. — Seuil, 2013. — 336 p. — ISBN 9782021102161.

- Sébastien Oliveau, Yoann Doignon. La diagonale se vide ? Analyse spatiale exploratoire des décroissances démographiques en France métropolitaine depuis 50 ans : [арх. 23 января 2016] // Cybergeo : European Journal of Geography. — ISSN 1278-3366. — doi:10.4000/cybergeo.27439.