Проклятие

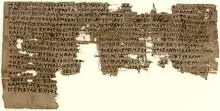

Проклятие — словесная формула, содержащая пожелание зла в адрес кого- или чего-либо, ругательства. Крайнее, бесповоротное осуждение, знаменующее полный разрыв отношений и отторжение[1][2]. Встречается в древней литературе, в частности в Библии или в Коране, как крайнее осуждение каких-либо грешных поступков[3][4][5].

В верованиях — заклинание, вербальный ритуал, имеющий целью магической силой слова нанести вред обидчику, недругу, «наслав» на него злой рок[6].

Концепция

Убеждённость в действенности благословления или проклятия исходит из веры в силу слова воздействовать на объективную реальность. Первоначально благословления и проклятия представляли собой особого рода заговоры или заклятия. По мере развития религиозных представлений и с возникновением идеи о влиянии богов на судьбы людей к заговорам стали присоединять имена божеств, заставляя их силой «слова» делать то или другое, привлекая их гнев или благосклонность.[7]

В талмудической литературе проклятие выражали в трёх формах[5]:

- обращение к Богу, чтобы он послал смерть или несчастье определённому лицу;

- произнесение слов проклятия;

- устремлённый гневный взгляд.

Зависимость от контекста

Осуществление высказанных пожеланий, добрых или злых, зависит, как верят, от особенного дара или авторитета людей их высказавших.[8][7] Считалось, что Моисей, вследствие своей близости к Богу, в особенно сильной степени обладал этой способностью. После его смерти эта сила перешла к священникам, которой они могли пользоваться исключительно в интересах своего народа. Поднятые вверх руки священников навлекали благословения на Израиль. Внутри семьи эта мистическая привилегия награждать домочадцев счастьем или горем принадлежала отцу семейства[9], особенно на склоне дней[7].

По Библии, проклятие является выражением пожелания, основанного на убеждении в своей правоте, почему пожелание и «будет исполнено небом». В противном случае проклятие обращалось на того, кто его произносил[10], или не имело никакого действия[11]. Мудрец советует своим ученикам не страшиться злословий врагов, «ибо проклятие без достаточного основания лишено всякой силы»[12][5]. Господь мог даже обратить его в благословение[13]. Торжественным проклятием усиливали действие угроз[14], сопровождали объявление наказания[15] или обнародование закона[16][5].

В Древней Греции существовали персонификации духов проклятий и мести — эринии, известные у древнеримских поэтов как «фурии». Считалось, что они преследует преступников и нарушителей нравственности. И также могут быть насылаемы проклятиями обиженных на обидчиков[17][18].

Законы о проклятиях

Библейский закон устанавливал несколько категорий лиц, в отношении которых проклятие было запрещено.[5] В высшей степени преступно было проклинать Господа[19], а равным образом и родителей[20]. Проклятие родителей с упоминанием имени Бога каралось смертной казнью[21]. Запрещалось и проклинать ближних с призыванием имени Бога[22]. Грешно было проклинать власти[23] и глухонемых[24].

В России в XVII—XIX века существовало понятие «кликуши», так называли людей, страдающих истерическими припадкам с криками. Считалось, что в момент припадков они могут выкрикивать имена тех, кто навёл на них порчу и проклятия. По этой причине в XVII веке лица, имена которых называли кликуши, привлекались к суду по обвинению в колдовстве и предавались пыткам, самих же кликуш отчитывали. В начале XVIII веке к ответственности стали привлекать самих кликуш, поскольку Пётр I видел в кликушестве притворное беснование, имеющее целью оговорить невинных людей.

В современном законодательстве публичные высказывания похожие на проклятия могут расцениваться как преступления против личности: оскорбления и угроза нанесения вреда здоровью.

См. также

Примечания

- Определение слова «Проклятье» в словарях: Толковый словарь Ефремовой, Малый академический словарь, Толковый словарь Кузнецова, Толковый словарь Ожегова, Толковый словарь Ушакова, Толковый словарь Дмитриева, Социологический словарь.

- Даль, 1880—1882.

- ЭСБЕ, 1898.

- БЭАН, 1891—1892.

- ЕЭБЕ, 1912.

- Виноградова, Седакова, 2009, с. 286.

- ЕЭБЕ, 1909.

- Быт., 9, 25; 27, 12; II Цар., 2, 24; ср. Бен-Сира, 3, 9

- Быт., 9, 25 и сл.

- Быт., 12, 3; ср. Бен-Сира, 21, 30

- Прит., 26, 2

- Притчи, 26, 2

- Втор., 23, 5—6

- Иер., 11, 3; 17, 5; Мал., 1, 14

- Быт., 3, 14, 17; 4, 11

- Втор., 27, 15 и сл.

- Ἐρινύες // Реальный словарь классических древностей / авт.-сост. Ф. Любкер ; Под редакцией членов Общества классической филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги и П. Никитина. — СПб., 1885.

- Евмениды // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Исх., 22, 27

- Исх., 21, 17; Лев., 20, 9; Притч., 20, 20; 30, 11

- Санг., 66а, Мишна

- Шеб., 35а, Мишна; ср. Гемара, ad loc.

- Исх., 22, 27; Когел., 10, 20

- Лев., 19, 14

Литература

- Проклятие / Виноградова Л. Н., Седакова И. А. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 286—294. — ISBN 5-7133-0703-4, 978-5-7133-1312-8.

- Благословение и проклятие // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1909. — Т. IV.

- Проклятие // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1912. — Т. XIII.

- Проклятия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1898. — Т. XXV.

- Проклятие // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. — М., 1891—1892.

- Проклинать // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.