Погоня (герб)

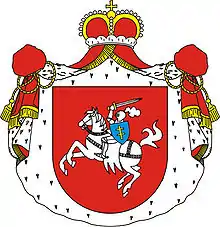

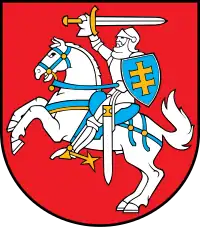

Пого́ня (белор. Паго́ня, польск. Pogoń, Погонь, лит. Vytís, Витис) — герб Великого княжества Литовского и его земельных гербов, а также правящей династии Гедиминовичей с конца XIV века[1]. Государственный герб Литвы (1918—1940; с 1991), Белорусской Народной Республики (1918) и Республики Беларусь в 1991—1995 годах. Используется в различных геральдических символах в Белоруссии, Литве, Польше, России и Украине.

| Погоня | |

|---|---|

_cut.png.webp) | |

|

Герб ВКЛ 1575 года |

|

| Детали | |

| Утверждён | XIV век |

| Первое упоминание | XIII век |

Описание классической версии: в червлёном поле серебряный всадник на серебряном коне, в правой руке всадника воздетый меч, в левой — щит с шестиконечным крестом[2]. На некоторых изображениях с левой стороны у всадника ножны, из-под седла свисает трёхконечная попона. Название «Погоня» закрепилось за гербом лишь в конце XV — первой половине XVI веков.

Происхождение

Использование вооружённого всадника в качестве эмблемы было широко распространено в Европе и встречается гораздо ранее появления литовского герба[3]. Печатями со светским вооружённым всадником (без нимба) пользовались князья лютичей и бодричей, князья опольские, Александр Невский, Дмитрий Донской и другие. Отмечается близость происхождения «Погони» и герба Москвы, известного как «Ездец». При этом, по мнению геральдиста Сергея Рассадина, литовский и московский гербы формировались самостоятельно, хотя и взаимно влияли друг на друга[4].

Согласно Матею Стрыйковскому, герб «Погоня» имеет древнерусское происхождение:

Ордевил, князь литовский, во время нашествия татар и по убиении князей русских, вышел из лесов, и не только от древнего подданства русским князьям отрёкся и дани не давал, но и с войной, вооружась, пошёл на Русь. И придя, видя Новград, где жили князи русские, Пинск и другие опустошёнными и от разорения татарского оставленными, воссоздал города эти и стал писаться князем русским и литовским, и герб русский, ездока с саблею, до сих пор употребляют[5]

Печать Богуслава I, князя лютичей, 1170 год

Печать Богуслава I, князя лютичей, 1170 год Печать Николая, соправителя бодричей, 1189 год

Печать Николая, соправителя бодричей, 1189 год Печать Казимира I Опольского, 1226 год

Печать Казимира I Опольского, 1226 год Печать Александра Невского, женатого на полоцкой княжне. После 1236 года

Печать Александра Невского, женатого на полоцкой княжне. После 1236 года Печать Дмитрия Донского, XIV век

Печать Дмитрия Донского, XIV век_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%252C_1330.svg.png.webp) Печать Наримунта Гедиминовича, князя Полоцкого, 1330 год

Печать Наримунта Гедиминовича, князя Полоцкого, 1330 год Печать Псковского князя Александра Михайловича Тверского, 1331 год

Печать Псковского князя Александра Михайловича Тверского, 1331 год Печать Ягайло, 1380 год

Печать Ягайло, 1380 год Печать Мстиславского князя Лугвена Ольгердовича, 1395 год

Печать Мстиславского князя Лугвена Ольгердовича, 1395 год Всадник с печати великого князя литовского Сигизмунда Кейстутовича, 1432 год

Всадник с печати великого князя литовского Сигизмунда Кейстутовича, 1432 год

Герб Великого княжества Литовского

К 1366 году относится документ с печатью Ольгерда, на которой изображён всадник с мечом. С конца XIV века всадник изображён на фоне геральдического щита — на печатях Ягайлы (1386, 1387) и Витовта (1401). Таким образом герб Великого княжества Литовского возник в результате геральдизации изображения вооружённого всадника с портретных печатей великих князей литовских Ягайло и Витовта[2].

Изначально гербовое изображение обозначало суверенитет великого князя и имело некоторые различия в элементах: у всадника мог отсутствовать щит, в щите могли быть помещены «колюмны», а мог быть шестиконечный крест, в руках всадника могло быть копьё.

Вариант с шестиконечным крестом на щите изображён на надгробии Ягайлы. Наиболее вероятно, что шестиконечный крест, который со времени Кревской унии (1385) стал личным гербом Ягайло, а затем и династии Ягеллонов, был усвоен Ягайло от его жены Ядвиги. Ядвига была дочерью короля Венгрии Людовика Анжуйского, а шестиконечный крест был одним из геральдических символов Венгерского королевства[1]. Вариант с «колюмнами», бывшими личным гербом князя Витовта[1], впервые встречается в гербовниках первой половины XV века Гербовнике Линцених и Кодексе Бергшамара. В них герб подписан Hertogne van lettouwen onde van rusen и Hertogne lettouwen, что говорит о том, что в то время название «Погоня» ещё не было закреплено за гербом[2]. Нет этого названия и у Длугоша, описавшего хоругви Великого княжества Литовского битвы под Грюнвальдом, большинство из которых имели «воина в доспехах, сидящего на белом, иногда чёрном, либо гнедом, либо пегом коне и потрясающего мечом в простертой руке, на красном поле»[2][6]. Устоявшееся название герба ВКЛ присутствует в Разделе 4 Артикула 10 Статута ВКЛ 1566 года: «Тежъ мы Господаръ даемъ подъ гербомъ того панства нашего Великого Князства Литовского, Погонею, печать до кождого повету».

Согласно геральдисту Алексею Шаланде, название «Погоня» закрепилось за гербом лишь в конце XV — первой половине XVI веков в результате переосмысления изображения вооружённого всадника[2]. Так, в 1562 году великий князь Сигизмунд Август приказал чеканить монеты-трояки с «гербом Погоней» на одной стороне[2]. В привилее Ягайлы 1387 года описывается повинность, которая заключалась в обязанности конно преследовать врага не только рыцарями, но и всем населением, способным носить оружие. В латиноязычном документе сказано, что по-народному преследование врага называется pogonia[7]. В этих условиях изображение вооружённого всадника стало символом защиты отчизны от врагов[2].

Согласно историку Вячеславу Носевичу, название «Погоня» относительно данного герба впервые зафиксировано лишь в гербовнике Бартоша Папроцкого, изданном в 1584 году[1]. Он также ставит под сомнение гипотезу о происхождении названия герба от воинского обычая, указывая на хронологическую разницу между упоминанием повинности и закреплением названия герба в 200 лет[1].

Название герба «Погоня» зафиксировано в Статуте ВКЛ 1566 года: «Теж мы Господарь даем под гербом того паньства нашего Великого князства Литовского Погонею печать до каждого повета»[8].

Литовское название герба, «Витис» (лит. Vytís), было предложено в конце XIX века Микалоюсом Акелайтисом. До этого с XVIII века в литовском языке использовалось название Vaikymas, являющееся дословным переводом с польского слова «погоня». Славянское название герба «Погоня» в конце XIX века среди литовцев вызывало неприятие, и вместо него было подобрано новое название — Vytis, которое стало утверждаться с 1880-х годов[9]. В то время слово «витис» в литовском языке имело два значения, первое — погоня, хлыст (слово третьей группы склонения); второе — конный воин, рыцарь (слово первой группы склонения). В 1920-е годы слово было нормировано как слово первой группы склонения с буквальным значением «рыцарь». По мнению геральдиста Виргиниюса Мисюнаса подобное изменение терминологии было вызвано царившими тогда в литовском обществе антипольскими настроениями[10].

Белорусско-литовские летописи первой половины XVI века удревняют «Погоню», приписывая её создание легендарному великому князю Наримунту Романовичу, якобы княжившему в середине XIII века: «Наримонт, яко старший будучи в Великом князстве Литовском пановал … Той Наримунт мел герб, або клейнот, рицерства своего таковый, и тым печатовался, Великому князству Литовскому заставил его, а то такий: в гербе муж збройный, на коню белом, в полю червоном, меч голый, як бы кого гонючы держал над головою, и есть оттоля названы погоня»[2][3][11].

С 1569 года Великое княжество Литовское входило в состав Речи Посполитой наряду с Короной Польской и другими землями. Поэтому с минимальными стилистическими изменениями «Погоня» была элементом герба Речи Посполитой до её ликвидации в 1795 году.

Печать Ягайлы. Ранее 1386 г. Легенда на латыни «Ягайло, Божье милостью король в(?) Леттов(ии)»

Печать Ягайлы. Ранее 1386 г. Легенда на латыни «Ягайло, Божье милостью король в(?) Леттов(ии)» Герб с печати Вел. кн. Литовского Витовта. 1404 год. На гербе всадник с копьём

Герб с печати Вел. кн. Литовского Витовта. 1404 год. На гербе всадник с копьём Большая («маестатная») печать Витовта, 1407 год

Большая («маестатная») печать Витовта, 1407 год «Погоня» в гербовнике Кодекс Бергшамара, около 1435 года

«Погоня» в гербовнике Кодекс Бергшамара, около 1435 года.jpg.webp) Герб «Пагоня» с надгробья Ягайло, 1434 г.

Герб «Пагоня» с надгробья Ягайло, 1434 г..jpg.webp) Литовская печать великого князя Сигизмунда Августа, 1539 год

Литовская печать великого князя Сигизмунда Августа, 1539 год

Герб Великого княжества Литовского, гербовник Stemmata Polonica, середина XVI века

Герб Великого княжества Литовского, гербовник Stemmata Polonica, середина XVI века_(1).jpg.webp) Гобелен из Собрания произведений искусства Королевского замка в Вавеле (Краков)

Гобелен из Собрания произведений искусства Королевского замка в Вавеле (Краков)_cut.png.webp) Герб Великого княжества Литовского, гербовник Эразма Камина, 1575 год

Герб Великого княжества Литовского, гербовник Эразма Камина, 1575 год Герб из Статута ВКЛ 1588 года

Герб из Статута ВКЛ 1588 года.jpg.webp) Герб из Виленского издания Статута ВКЛ. 1614

Герб из Виленского издания Статута ВКЛ. 1614 Флаг княжества в 1764—1792 годах

Флаг княжества в 1764—1792 годах Герб ВКЛ с настенное плиточного панно «Шествие князей» в Дрездене. Создано в 1904—1907 гг.

Герб ВКЛ с настенное плиточного панно «Шествие князей» в Дрездене. Создано в 1904—1907 гг.

Погоня на хоругвях воеводств и поветов

.jpg.webp)

Статутом Великого княжества Литовского 1566 года было установлено, что все воеводства на хоругвях имеют великокняжеский герб «Погоню». При этом точного однозначного описания этих гербов не существуют. В зависимости от времени и автора, изображение могло отличаться как по форме конской попоны, так и по вооружению всадника. Также существуют различные цветовые решения цветов щита, доспехов, коня и креста на щитке всадника. Однако, в Статуте 1566 года говорится о погоне не как о земельном, а как о государственном гербе ВКЛ. Статья Статута может свидетельствовать о процессе унификации гербов на хоругвях воеводств и уездов ВКЛ накануне унии с Польским Королевством. Аналогичная ситуация была и с печатями поветов. Раздел 4 (статья 10) Статута предписывал использовать на земских печатях поветов ВКЛ погоню: «даём под гербом того барства нашего Великого Княжества Литовского, погонею, печать до кождого повета»[12][13].

Разные версии «Погони» использовались на хоругвях «коренных» воеводств Великого княжества Литовского — Виленского, Полоцкого, Новогрудского (двойной герб), Витебского, Минского, Берестейского, Подляшского, Мстиславского, Трокского. «Малая Погоня» присутствовала в гербах Хелмненского воеводства и Королевской Пруссии.

- Гербы с «Погоней» для хоругвий воеводств после 1566 года. Рисунки 1720 года

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

В том же статуте 1566 года указано, что надлежало иметь с «Погонею, печать до кождого повету».

Земельный и городской герб в Российской империи

После третьего раздела Речи Посполитой и включения земель Великого княжества Литовского в состав Российской империи «Погоня» как часть некоторых губернских гербов попала в состав государственного герба России. Также «Погоней» были заменены гербы многих городов — Вильны, Полоцка, Витебска и некоторых других. Всего к 1900 году «Погоня» являлась основной либо составной частью 22-х гербов городов Российской Империи, трёх губерний (Виленской, Витебской и Гродненской, герб 1808 года[14]) и Белостокской области.

Как символ присоединённых земель Погоня присутствовала на гербе Российской империи (объединённый герб княжеств и областей Белорусских и Литовских) вплоть до 1917 года.

- Гербы областей и губерний Российской империи

.svg.png.webp) Герб Полоцкой губерниии и Полоцка, 1781

Герб Полоцкой губерниии и Полоцка, 1781.jpg.webp) Герб Гродненской губернии. 1802 год

Герб Гродненской губернии. 1802 год Герб Белостокской области. 1842 год

Герб Белостокской области. 1842 год Герб Витебской губернии. 1856 год

Герб Витебской губернии. 1856 год Герб Виленской губнернии. 1878 год

Герб Виленской губнернии. 1878 год

- Гербы городов Российской империи

Герб Витебска, 1781

Герб Витебска, 1781 Герб Верхнедвинска, 1781

Герб Верхнедвинска, 1781 Герб Городка, 1781

Герб Городка, 1781 Герб Двинска, 1781

Герб Двинска, 1781 Герб Люцина, 1781

Герб Люцина, 1781 Герб Невеля, 1781

Герб Невеля, 1781 Герб Режицы, 1781

Герб Режицы, 1781 Герб Себежа, 1781

Герб Себежа, 1781 Герб Суража, 1781

Герб Суража, 1781 Герб Могилёва, 1781

Герб Могилёва, 1781_(1781).gif) Герб Черикова, 1781

Герб Черикова, 1781 Герб Лепеля, 1852

Герб Лепеля, 1852

Родовой герб

В качестве родового герба «Погоню» использовали роды, ведшие своё происхождение от Гедимина: Корецкие, Олельковичи, Бельские, Сангушки, Чарторыйские и другие[2][15]. Позже в гербах Гедиминовичей появились и другие элементы. Кроме того, для отличия в гербах разных родов «Погоня» была различной по форме. Вариант «Погони», известный как «Малая Погоня» (рука с мечом), жаловался великими князьями литовскими некоторым шляхетским родам, происходившим с территории княжества. В конечном итоге сложилось пять видов «Погони»:

- в червлёном поле всадник в латах и шлеме на белом коне. В правой руке к него обнаженный меч, а в левой щит с шестиконечным крестом, на коне седло с тремя концами;

- такой же всадник, но с копьем, которое он держит, как бы намереваясь бросить его на врага;

- нагой всадник на коне без седла и узды держит на воздухе, над головой, обнаженный меч;

- в золотом поле выходящая из облаков рука в латах с обнаженным мечом, фигура эта повторяется в нашлемнике («Малая Погоня»);

- в червлёном поле рука с мечом, а в нашлемнике до половины выходящий воин, вооруженный также мечом.

«Погоня» входит в состав родовых гербов Гедиминовичей: Корецких, Хованских (I, 1), Голицыных (I, 2), Куракиных (I, 3), Трубецких (II, 1).

Герб Чарторыйских

Герб Чарторыйских.jpg.webp) Герб Корецких

Герб Корецких Герб Олельковичей

Герб Олельковичей Герб Сангушко

Герб Сангушко Герб Голицыных

Герб Голицыных Герб Хованских

Герб Хованских Герб Куракиных

Герб Куракиных Герб Трубецких

Герб Трубецких.jpg.webp) Герб Бельских

Герб Бельских.png.webp) Большой герб Сапег русского подданства

Большой герб Сапег русского подданства

Новейшее время

В 1918 году «Погоня» стала гербом Литовской Республики и провозглашённой Белорусской Народной Республики. В советское время в Белоруссии и Литве «Погоня» как государственный герб не использовалась. В 1920—1922 годах «Погоня» была элементом герба Срединной Литвы, воспроизводившего герб Речи Посполитой.

В межвоенное время «Погоня» была в гербах Виленского, Подляшского, Полесского воеводств II Речи Посполитой, а также использовалась, наряду с бело-красно-белым флагом, белорусским движением в Западной Белоруссии. Во время Второй мировой войны оба эти символа использовались белорусскими коллаборационистами.

С 1988 «Погоня» стала символом национального движения в Белоруссии и Литве.

Законом, принятым Верховным Советом Литовской Республики (впоследствии названный Восстановительным Сеймом) 11 марта 1990 «О названии государства и гербе», восстановлен довоенный герб «Витис».

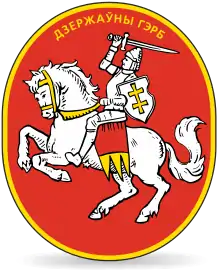

Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 декабря 1991 утвердило «Погоню» гербом Республики Беларусь[16].

14 мая 1995 года по инициативе Александра Лукашенко в Белоруссии был проведён референдум, на котором в том числе рассматривался и вопрос об установлении новых государственных флага и герба. По вопросу было вынесено положительное решение: по данным ЦИК «за» проголосовало 75,1 % голосовавших. По результатам референдума «Погоня» была заменена на новый герб, напоминающий герб БССР.

После референдума 1995 года герб стал использоваться в качестве одного из символов оппозиции к президенту Лукашенко. В начале 2000-х годов герб «Погоня» был включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь[17][18].

В Белоруссии «Погоня» присутствует в гербах Витебской (из герба Витебской губернии) и Гомельской областей, ряда городов — Могилёва, Речицы, Верхнедвинска, Лепеля и других. Она есть на эмблемах различных организаций (например, Консервативно-Христианская Партия — БНФ, Общество белорусского языка им. Ф. Скорины, Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына»), на нарукавном знаке 2271-й базы инженерных боеприпасов Вооружённых сил и др.

В Польше «Погоня» имеется в гербах Подляшского (Подляского) воеводства, ранее входивших в состав Великого княжества Литовского, и Бяльского повета, города Пулавы.

Вариант «Погони» является гербом российских городов Невеля, Себежа (Псковская область) и Велижа (Смоленская область), некогда входивших в состав Великого княжества Литовского, а также районов, центрами которых они являются.

На Украине «Погоня» присутствует на гербе Житомирской области, также на гербе города Изяслав (Хмельницкая область).

Герб Витебского княжества из Гербовника всероссийского дворянства В. Дурасова

Герб Витебского княжества из Гербовника всероссийского дворянства В. Дурасова.jpg.webp) Герб Литовского княжества из Гербовника всероссийского дворянства В. Дурасова

Герб Литовского княжества из Гербовника всероссийского дворянства В. Дурасова Герб Полоцкого княжества из Гербовника всероссийского дворянства В. Дурасова

Герб Полоцкого княжества из Гербовника всероссийского дворянства В. Дурасова Литовская погоня. Рис. Тадеуша Дмоховского, 1910.

Литовская погоня. Рис. Тадеуша Дмоховского, 1910. Герб Литвы «Витис» - вариант художника Антанаса Жмуйдзинавичюса. Ок. 1918

Герб Литвы «Витис» - вариант художника Антанаса Жмуйдзинавичюса. Ок. 1918 Герб с марки БНР 1918 года

Герб с марки БНР 1918 года Рисунок герба времён БНР

Рисунок герба времён БНР Печать Белорусской центральной рады 1943 г.

Печать Белорусской центральной рады 1943 г. Проект большого Государственного Герба Республики Беларусь автора А. Бежанова 1991 года

Проект большого Государственного Герба Республики Беларусь автора А. Бежанова 1991 года.svg.png.webp) Герб Республики Беларусь в 1991—1995 годах

Герб Республики Беларусь в 1991—1995 годах Герб Литовской Республики 1990—1991 годов

Герб Литовской Республики 1990—1991 годов Герб Литовской Республики с 1992 года

Герб Литовской Республики с 1992 года Погоня на здании Витебской академии ветеринарной медицины

Погоня на здании Витебской академии ветеринарной медицины

В литературе

Драконоборческий Егорий, копье в горниле аллегорий утратив, сохранил досель коня и меч, и повсеместно в Литве преследует он честно другим не видимую цель. Кого он, стиснув меч в ладони, решил настичь? Предмет погони скрыт за пределами герба. Кого? Язычника? Гяура? Не весь ли мир? Тогда не дура была у Витовта губа.

Одноимённое патриотическое стихотворение — «Погоня» — в 1915 году, после начала Первой мировой войны, написал белорусский поэт-классик Максим Богданович (1891—1917). Испытывая тревогу за отчизну, лирический герой «видит Острую браму святую и воинов на грозных конях». В стихотворении дважды повторяются строки: «Старинной литовской Погони не разбить, не остановить, не сдержать» (Старадаўняй Літоўскай Пагоні // Не разбіць, не спыніць, не стрымаць). Стихотворение стало очень популярным и неоднократно было положено на музыку[19][20].

Гербу «Погоня» посвящено стихотворение Иосифа Бродского «Герб» из цикла «Литовский дивертисмент».

Примечания

- Насевіч В. Сімвал Вялікага княства // Чырвоная Змена. — № 33 (13891) — 28.03.1995.

- Шаланда А. Пагоня // Вялікае Княства Літоўскае. — Т. 2. — Мн., 2005. — c. 382.

- Цітоў А. К. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі (недоступная ссылка). — Мн., 1999. — 176 с.

- Рассадин С. Е. «Ездец московский» и его двойник литовский // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: науч. сб. Вып. 7. — Мн.: РИВШ, 2014. — 338 с. — С. 152.

- profilib.org. profilib.org. Дата обращения: 12 августа 2021.

- Длугош Я. Грюнвальдская битва. — М.: АН СССР, 1962. — С. 91.

- Пагоня, ваеная павіннасць // Вялікае Княства Літоўскае. — Т. 2. — Мн., 2005. — c. 381—382.

- (белор.) Шаланда А. Пагоня // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т. — Мн.: БелЭн, 2005. — Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — С. 382. — 788 с. — ISBN 985-11-0378-0.

- Рассадин С. Е. «Ездец московский» и его двойник литовский // Studia historica Europae orientalis. Исследования по истории восточной Европы, № 7, 2014 — С. 135

- Мисюнас В. Витис: Возникновение литовского названия Погони. 02 октября 2012. Геральдика.ру

- Лакиер А. Б. § 88. Княжеские роды потомства Гедимина // Русская геральдика. — 1855.

- Шаланда А. И. Святы арханёл Міхаіл — герб Наваградскага ваяводства ВКЛ ў XVI—XVIII стст. // Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (белор.)

- Шаланда А. И. Зямельныя гербы Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў XIV-XVIII ст. // Герольд Litherland, № 2, 2001 г. (белор.)

- Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в Полное Собрание законов с 1649 по 1900 год. — СПб.: Типография И. М. Комелова, 1899. — 312 с.

- Лакиер А. Б. § 91, № 198 // Русская геральдика. — 1855.

- Об утверждении эталона Государственного герба Республики Беларусь и Положения о Государственном гербе Республики Беларусь — Верховный Совет Республики Беларусь

- Минкультуры отказалось придать бело-красно-белому флагу статус историко-культурной ценности // AFN.by. 19.06.2008. (Дата обращения: 5 августа 2010).

- Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 14 мая 2007 г. № 578 Аб статусе гісторыка-культурных каштоўнасцей. (Дата обращения: 5 августа 2010).

- Гімны Беларусі — Пагоня // ТБМ у Магілёве. 26 марта 2016.

- Нацыянальны гімн Рэспублікі Беларусь «Пагоня» (lyric video) // Symbal.by. 28 ноября 2019.

Литература

- Насевіч В. Сімвал Вялікага княства // Чырвоная Змена. — № 33 (13891) — 28.03.1995.

- Цітоў А. К. Наш сімвал — Пагоня: Шлях праз стагоддзі. — Мн.: Полымя, 1992. — 40 с. — ISBN 5-345-00685-7.

- Цітоў А. К. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі (недоступная ссылка). — Мн.: РІВШ БДУ, 1999. — 176 с.

- Шаланда А. Генезіс «Пагоні» — дзяржаўнага герба Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага // Беларускі Гістарычны Зборнік — Białoruskie Zeszyty Historyczne. — № 16. — C. 152—158.

- (белор.) Шаланда А. Дзяржаўная і зямельная сімволіка // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т. — Мн.: БелЭн, 2005. — Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — С. 51-54. — 684 с. — ISBN 985-11-0314-4.

- (белор.) Шаланда А. Пагоня // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т. — Мн.: БелЭн, 2005. — Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — С. 382. — 788 с. — ISBN 985-11-0378-0.

- Шаланда А. Зямельныя гербы Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў XIV-XVIII ст. // Герольд Litherland, № 2, 2001 г.

- Gajl T. Polish Armorial Middle Ages to 20th Century. — Gdańsk: L&L, 2007. — ISBN 978-83-60597-10-1. (польск.)

- Гулецкий Д. В. Монеты Великого Княжества Литовского со второй половины 14-го века до 1536 года / Coins of the Grand Principality of Lithuania from the Second Half of the 14th Century to 1536. — Минск: Энциклопедикс, 2015. — 260 с. — (Такая история). — 150 экз. — ISBN 978-9-85709-033-4.

Ссылки

- Шаланда А. Генезіс «Пагоні» — дзяржаўнага герба Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага (белор.)

- «Пагоня» працягласцю восем вякоў / Загадкі беларускай гісторыі | Герб «Погоня» // БЕЛСАТ NEWS. 14 марта 2017.

- Пагоня побач — гісторыя нашага герба | Погоня — история нашего герба // Слухай Сюды. 6 июня 2020.

.svg.png.webp) Гісторык Акадэміі навук Андрэй Унучак разбівае ўшчэнт хлусню прапаганды пра бчб-сцяг і герб «Пагоня» // symbal.by. 11 декабря 2020. (Гісторык, навуковы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Андрэй Унучак падрабязна распавядае гісторыю бел-чырвона-белага сцяга і герба «Пагоня» і абвяргае ўсе прапагандысцкія закіды ў бок нацыянальных сымбаляў Беларусі ў перадачы Таццяны Немчанінавай «Гісторыя аднаго пратэсту»)

Гісторык Акадэміі навук Андрэй Унучак разбівае ўшчэнт хлусню прапаганды пра бчб-сцяг і герб «Пагоня» // symbal.by. 11 декабря 2020. (Гісторык, навуковы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Андрэй Унучак падрабязна распавядае гісторыю бел-чырвона-белага сцяга і герба «Пагоня» і абвяргае ўсе прапагандысцкія закіды ў бок нацыянальных сымбаляў Беларусі ў перадачы Таццяны Немчанінавай «Гісторыя аднаго пратэсту»)- Литовские пользователи англоязычной Википедии «отобрали» герб «Погоня» у оппозиции Беларуси (strana.ua)