Лудовико да Болонья

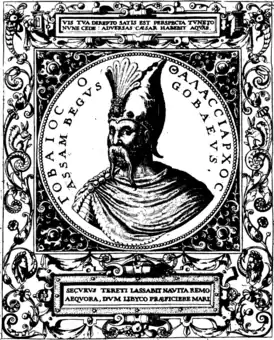

Лудовико да Болонья (Людовик Болонский; итал. Ludovico da Bologna, 1430-е годы, Феррара — не ранее 1479, последнее известное место жительства — Брюссель) — средневековый дипломат Папского государства.

| Лудовико да Болонья | |

|---|---|

| итал. Ludovico da Bologna | |

| Дата рождения | 1430-е |

| Место рождения | |

| Дата смерти | не ранее 1478 |

| Страна | |

| Род деятельности | дипломат |

| Отец | Антонио ди Северо |

Биография

Хотя имя «Лудовико да Болонья» означает в переводе с итальянского языка «Лудовико из Болоньи», в действительности из этого города происходит лишь дед Лудовико по отцовской линии, сам же он родился в Ферраре. Оставаясь мирянином, был приверженцем ветви Францисканского ордена, известной как Орден меньших братьев (Орден братьев-миноритов)[1] (Ordine dei Frati Minori, лат. Ordo Fratrum Minorum, сокращённо O.F.M.), но не принимал священнических обетов и не стал даже помощником дьякона[2], пока в 1461 г. не принял загадочное и спорное рукоположение в Антиохийского патриарха. Возможно, по причине своих связей с обсервантами, не смог получить никаких академических степеней при Болонском университете, но также не посещал школу Ордена меньших братьев (Studium dei minori) в Ферраре и даже старейший болонский учебный центр обсервантов (Studium osservante) при церкви Святого Павла на Горе (итал. San Paolo in Monte)[3].

Восточное посольство

Папа Римский Николай V издал 28 марта 1454 г. буллу, которой благословил Лудовико, проживавшего в Иерусалиме, и двух его товарищей отправиться в Эфиопию и Индию, а в период до 1457 г. тот же Папа, а также его преемник Каликст III поручили ему ещё несколько дипломатических миссий в Святые Места и Эфиопию. Целью этих поездок ставилось расширение антиосманской европейской коалиции за счёт укрепления связей с некатолическими церквями. Не сохранилось никаких свидетельств об успехах, достигнутых в результате предпринятых усилий, однако имеются документы, доказывающие существование прочных связей Лудовико со Святым Престолом и большого внимания, которое уделял его выводам, в частности, Калликст III.

Начиная с 1457 года, область приложения сил Лудовико смещается на Кавказ, куда он направился в качестве папского нунция ввиду новых обстоятельств, возникших в отношениях между Европой и турецкой державой. После падения Константинополя в 1453 г. и в связи с угрозой оттоманского завоевания, нависшей над последним оплотом христианства в Анатолии, Трапезундской империей[4], папские буллы от 19 и 30 декабря 1457 г. поставили перед Лудовико двойственные, но тесно связанные друг с другом задачи: содействовать расширению религиозной власти в степени, достаточной для превращения церкви в силу, способную объединить всех христиан области, в том числе для создания системы политических союзов, способных бросить вызов османам с Востока, возможно даже при содействии негуса Эфиопии Константина I Зэра Яыкоба. В булле от 19 декабря 1457 г. Калликст III поручал Лудовико довести до правителей Персии и Грузии предупреждение о существующей для них угрозе со стороны турок[5]. Здесь Лудовико впервые упоминается как участник прямых контактов с правителями последних христианских территорий в Анатолии, а также с монархами на землях Кавказа и Персии.

.jpg.webp)

В октябре 1458 г. своей буллой Папа Пий II подтвердил задачи, поставленные его предшественниками перед Лудовико. Первые успехи дипломат продемонстрировал в 1460 г., вернувшись с Востока в сопровождении послов нескольких государств, доставивших весьма важные письма. Результаты миссии выглядели крайне важными в русле осуществления планов дальнейшего углубления альянса Папства с императорами Трапезунда Комнинами, которые на протяжении ряда лет поддерживались обеими сторонами. Согласно расчётам, представленным Лудовико и послами при дворе императора Священной Римской империи Фридриха III в октябре 1460 г. и в декабре того же года — Папской Курии, существовала реальная возможность совместных военных действий последнего Трапезундского императора Давида II Комнина, последнего царя единой Грузии Георгия VIII и правителя Самцхе атабека Кваркваре II[6]. Однако, двое последних из числа этих государей в своих письмах, адресованных Пию II, бургундскому герцогу Филиппу Доброму, а также венецианскому дожу Паскуале Малипьеро, упоминали о возможности вовлечения в коалицию других восточных правителей, называя в числе наиболее важных потенциальных союзников правителя государства Ак-Коюнлу Узун-Гасана, правителя Мингрелии Липарита Дадиани и других (большинство историков считает приведённые в письме герцогу Бургундскому цифры численности войск, которые якобы были способны выставить Трапезунд и Грузия, сильно завышенными[7], однако грузинский исследователь Д. Г. Пайчадзе в 1984 г. отстаивал обратную точку зрения[8]).

Посетив Венецию, посольство прибыло во Флоренцию 14 декабря 1460 г., уже на следующий день добившись от Синьории чёткого заявления о желании укреплять дружественные связи с Трапезундом и прочими царствами (чему способствовало участие в делегации посла Комнинов Микеле Алигьери, флорентийца и потомка великого Данте), затем вернулось в Рим, где на аудиенции 26 декабря 1460 г. подтвердило готовность восточных государей участвовать в военном союзе с Европой.

9 января 1461 г. прибыло известие о назначении Лудовико патриархом Антиохийским[9], воспринятое неоднозначно. Кардинал Николай Кузанский согласился признать посвящение Лудовико, в то же время Папа Пий II предложил ему не пользоваться этим титулом.

Снабдив Лудовико и послов верительными грамотами, Пий II отправил их во Флоренцию и Милан, ко двору короля Франции и в Бургундию, дабы заручиться поддержкой этих властителей в осуществлении планов нового крестового похода. Прибыв в Милан в 1461 г., послы были приняты при дворе Франческо Сфорца, который в сравнении с Флорентийской синьорией проявил больше готовности к участию в военных действиях против турок. В то же время Сфорца предпринимал дипломатические меры к более широкому признанию рукоположения Лудовико, вопреки усилиям его собственного делегата в Риме, Оттоне дель Карретто. Отбыв из Милана, послы 21 мая 1461 г. прибыли в Бургундию, где их с большим почётом принял герцог Филипп Добрый. Прибыв вместе с герцогом ко французскому двору на похороны умершего 22 июля 1461 г. Карла VII Победителя и коронацию Людовика XI 15 августа 1461 г., послы добились твёрдых обязательств относительно участия в крестовом походе от Филиппа, но не от нового французского короля, и в начале октября 1461 г. отбыли назад в Рим.

В течение всего 1461 г. миланский герцог Сфорца добивался признания рукоположения Лудовико патриархом Антиохийским, но тот, воспользовавшись хорошими связями в Венеции, как во дворце дожей, так и в епископской резиденции, получил такое признание там без ведома Папы, после чего, спасаясь от гнева понтифика, поспешил оставить Венецию.

Последние годы дипломатической карьеры

Затем Лудовико исчезает из хроник до 1465 г., когда в польских источниках появляется упоминание о его поездке к крымскому хану Хаджи Гирею в качестве папского легата, а позднее он представлял уже интересы хана Гирея при польском королевском дворе. Лудовико представился королю Казимиру IV Антиохийским патриархом и попытался возродить прежнюю идею антитурецкого союза, теперь уже в новом составе. В 1468 г., согласно шведским историческим свидетельствам XVIII века, Лудовико, будучи послом датского короля Кристиана I, обратился к Польше и городу Данцигу с просьбой не оказывать помощь шведскому королю Карлу, сопернику датского монарха.

В 1471 г. Лудовико пришлось вернуться в Италию, где он предстал в качестве посла Узун-Гасана перед Папой Римским Павлом II. Затем, 19 февраля 1472 г., новый Папа Сикст IV вторично утвердил и опубликовал изданную в понтификат Пия II буллу о назначении Лудовико патриархом Антиохийским, а двумя месяцами позже предложил ему возобновить переговоры по созданию антиоттоманского альянса. Тем не менее, это не означало для Лудовико признания его посвящения, так же, как и документов, подтверждающих полномочия и территориальную юрисдикцию его титула, по-прежнему имевшего правовой статус «sub conditione» (то есть «обговорённый определёнными условиями»)[10].

В 1473 г. Лудовико прибыл в Трир к имперскому двору, где находились Фридрих III и герцог Бургундский Карл Смелый. Они собрались вместе, чтобы возобновить старые связи и надежды, направив Лудовико своим послом к Узун-Гасану. 30 мая 1475 г. он прибыл к месту назначения, в Тебриз, был принят Узун-Гасаном и повстречался с венецианским посланником Амброджо Контарини, также преследовавшим цели создания антиосманской коалиции. Узун-Гасан назначил Лудовико своим послом к Карлу Смелому и поручил ему вместе с Контарини донести до христианских государей сообщение о его готовности выступить против турецкого султана Мехмеда II. Вернувшись в Рим в конце 1477 г. после полного приключений путешествия по Восточной Европе, где пережил в числе прочего и тюремное заключение в Московском великом княжестве, Лудовико получил задание Папы Сикста IV возобновить контакты с восточными властителями. В 1478 г. он был в Германии, при императорском дворе; в феврале 1479 г. прибыл к Бургундскому двору, где к тому времени отношение к планам крестового похода радикально изменилось. Узун-Гасан умер годом раньше, а в Брюсселе преемник последнего Валуа — Карла Смелого, женившийся на его дочери Бургундский герцог Максимилиан из дома Габсбургов, будущий император Священной Римской империи, не видел смысла в походе против турок. В благодарность за доставленные послом новости он наградил его денежной премией в размере 36 лир.

Пребывание Лудовико в Брюсселе — последнее документально подтверждённое событие в его жизни и деятельности. Сведений о месте и времени его смерти не сохранилось.

Упоминания в литературе

В серии исторических романов Дороти Даннет (Dorothy Dunnett) «Дом Никколо» в 1989 году опубликован роман «Race of Scorpions» («Племя скорпионов»), где Лудовико является одним из действующих лиц. В 2011 году опубликован роман Маргерит Маклафлин «The Viper’s Child (A Ludovico da Bologna Novel)» («Дитя гадюки. Роман о Лудовико да Болонья»), главным героем которого является Лудовико.

Примечания

- В 1517 г. папа Лев X официально признал существование этой ветви ордена под названием «Орден меньших братьев строгого соблюдения правила», или «обсервантов».

- C. Piana, Il beato Marco da Bologna e il suo convento, Bologna 1973, p. 210

- Provincia di Cristo Re Dei Frati Minori dell’Emilia Romagna: San Paolo in Monte «Osservanza»

- Трапезундская империя пала в августе 1461 г.

- Bullarium Franciscanum, n.s., III, p. 205

- В тот период Кваркваре являлся данником Трапезунда

- Карпов С. П. «Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII—XV вв.», Москва: Издательство МГУ, 1981. С. 105. (недоступная ссылка). Дата обращения: 10 февраля 2013. Архивировано 4 марта 2016 года.

- Пайчадзе Д. Г. «Антиосманская коалиция европейских государств и Грузия в 60-х годах XV века». Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Институт истории, археологии и этнографии имени И. А. Джавахишвили. Тбилиси, 1984 г.

- В официальных списках Антиохийских патриархов всех направлений (включая маронитских и монофизитских) имя Лудовико отсутствует.

- Bullarium Franciscanum, n.s., III, p. 60 n. 137

Литература

- H. de Bursellis, Annales Bononienses, in L.A. Muratori, Rer. Ital. Script., XXIII, Mediolani 1733, pp. 890 s.;

- G.B. Sacchi (Platina), Liber de vita Christi ac omnium pontificum, a cura di C. Gaida in Rer. Ital. Script., 2a ed., III, 1, p. 345;

- Viaggio del clarissimo messer Ambrogio Contareno nella Persia, in Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, Vinegia 1545, pp. 73v-79v, 92v;

- Pio II, Pontificis epistolarum Liber, in Aeneae Silvii Piccolominei Senensis (Opera quae extant omnia), Basileae 1551, pp. 848—855;

- A. Berdini, Opera omnia, Roma 1688, pp. 268a-272b;

- L. Wadding, Annales minorum, X—XIV, Romae 1734, ad indices;

- J. Du Clercq, Mémoires, a cura di F. de Reiffenberg, Bruxelles 1836, III, pp. 130—132;

- Croniques des religieux des Dunes, a cura di J. Kervyn de Lettenhove, Bruxelles 1870, pp. 432, 437;

- Documenti sulle relazioni delle città toscane coll’Oriente cristiano, a cura di G. Müller, Firenze 1879, pp. 185, 188 s., 487—489;

- Mariano da Firenze, Compendium chronicarum fratrum minorum, in Archivum Franciscanum historicum, III (1910), p. 713;

- Bullarium Franciscanum, n.s., I, a cura di U. Hüntemann, Ad Claras Aquas 1929; II, a cura di I.M. Pou y Martí, ibid. 1939; III, a cura di I.M. Pou y Martí, ibid. 1949, ad indices;

- B. Bughetti, Nuovi documenti intorno a fratello Ludovico da Bologna, in Studi francescani, X (1938), pp. 128—146;

- C. Piana, Lauree in diritto civile e canonico conferite dall’Università di Bologna, in Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, n.s., XVII—XIX (1965-68), pp. 265—350;

- Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci, a cura di C. Piana, Firenze-Quaracchi 1970, ad ind.;

- Pii II Commentarii, a cura di A. Van Heck, I, Città del Vaticano 1984, pp. 321—324;

- Documenta Vaticana ad Franciscales Spectantia ann. 1385—1492, I, a cura di C. Cenci, Grottaferrata 2002, pp. 228, 242, 247;

- Supplementum ad Bullarium Franciscanum, a cura di C. Cenci, I—II, Grottaferrata 2002-03, ad indices;

- M. Landwehr von Pragenau, Ludwig von B., Patriarch von Antiochen, in Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, XX (1901), pp. 288—296;

- L. von Pastor, Storia dei papi, II, Roma 1911, pp. 213—215, 495;

- C. Piana, Promozioni di religiosi francescani agli Ordini sacri a Bologna, in Archivum Franciscanum historicum, LVII (1964), pp. 77-81;

- A. Bryer, Ludovico da Bologna and the Georgian and Anatolian embassy (1965), in Id., The Empire of Trebizond and the Pontos, London 1980, pp. 177—198;

- Od. Lampsidis — A. Bryer, Ludovico da Bologna, in Archion Pontu (Archivio del Ponto), XXVII (1965), pp. 309 s.;

- F. Babinger, Maometto il Conquistatore, Torino 1967, pp. 196—201;

- C. Piana, Il beato Marco da Bologna e il suo convento, Bologna 1973, pp. 191—194, 209—214;

- A. Bargellesi Severi, Nuovi documenti su fratello Lodovico da Bologna, in Archivum Franciscanum historicum, LXIX (1976), pp. 3-22;

- R.J. Walsh, Charles the Bold and the crusade, in Journal of Medieval history, III (1977), pp. 70-72;

- N. Oikonomides, The Chancery of the Grand Komnenoi, in Archion Pontu (Archivio del Ponto), XXXV (1979), pp. 310, 320 s.;

- J. Richard, Louis de Bologne, patriarche d’Antioche, Bruxelles 1980, pp. 63-69;

- S.P. Karpov, L’Impero di Trebisonda, Roma 1986, pp. 212—216, 241—244;

- J. Paviot, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient, Paris 2003, pp. 157 s., 190 s., 265—270, 287, 319, 338;

- A.M. Piemontese, L’ambasciatore di Persia presso Federico da Montefeltro, Ludovico Bononiense O.F.M. e il cardinal Bessarione, in Miscellanea Bibliothecae apostolicae Vaticanae, XI, Città del Vaticano 2004, pp. 539—565;

- P. Evangelisti, Politica e credibilità personale. Un diplomatico francescano tra Tabriz e la Borgogna (1450 circa — 1479), in Quaderni storici, XI (2005), 1, pp. 3-40.

- Я. М. Махмудов «Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими странами (вторая половина XV — начало XVII века)». Баку, 1991. С. 47, 73, 74.

Ссылки

- Paolo Evangelisti. Ludovico da Bologna (итал.). Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 66. Treccani (2007). Дата обращения: 26 сентября 2014.

- Piero Zattoni. Ludovico da Bologna:un frate intraprendente (итал.). Piero Zattoni.it (2011). Дата обращения: 26 сентября 2014.

- Письма Франческо Сфорца к Лудовико да Болонья (итал.). LombardiaBeniCulturali. Дата обращения: 26 сентября 2014.