Копикуз

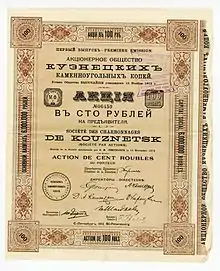

«Копикуз» (Кузнецкие каменноугольные копи) — учреждённое в 1912 году франко-немецко-бельгийское акционерное общество, получившее право на монопольную разработку ряда угольных месторождений в Сибири[2]. Председателем Правления был избран сенатор, член Государственного Совета В. Ф. Трепов, в руках которого первоначально сосредоточивалось 1440 акций а директором-распорядителем — главный инженер компании, один из основоположников горно-металлургической отрасли Кузбасса И. И. Федорович. Основной капитал предприятия, Устав которого Высочайше одобрен 10 ноября 1912 года, составлял 6 миллионов рублей.

19 октября 1912 года Трепов и Хрулев заключили с Советом министров договор, по которому Копикузу на 60 лет, до 1972 года, предоставлялось монопольное право угледобычи на территории Алтайского округа (входившего на тот момент в состав Томской губернии) на площади 176 тысяч квадратных километров. Имелась контора в Кузнецк-Сибирском.

На территории Кузбасса Копикузу отводились Кемеровский, Кольчугинский, Прокопьевский, Киселёвский, Тельбесский рудники, Абашевские, Крапивинские, Анжерские копи и Гурьевский металлургический завод. Правление Копикуза находилось в Санкт-Петербурге (с 18 [31] августа 1914 до 26 января 1924 года — Петроград), главная контора — в Томске. Учредители Общества вынашивали планы создания в Сибири мощного топливно-энергетического комплекса. По их замыслам Кузбасс должен был стать для Урала и Сибири тем же, чем стал для европейской России Донбасс.

Итоги геологических исследований, произведенных обществом Копикуз, дали возможность определить перспективы развития района, в том числе и закладку новых шахт. За короткое время была построена железная дорога Юрга — Кольчугино с веткой на Кемеровский рудник. Развернулось строительство шахт на Кемеровском и Кольчугинском каменноугольных рудниках, с которых и началась промышленная деятельность Копикуза. На Кемеровском руднике в 1915 году была заложена шахта «Центральная». Уже к 1916 году Копикуз выдавал 16 % от общей угледобычи в бассейне. Началось сооружение Кемеровского коксохимзавода, намечалось освоение Ерунаковского месторождения. У Управления Копикуза возникла также идея строительства крупного металлургического завода на юге Кузбасса близ Кузнецка. Однако осуществлению многих грандиозных планов акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей помешала накрывшая Россию смута.[3]

К 1917 году на предприятиях Копикуза работало 5758 человек. [4]

Тем не менее в 1917 году Временное правительство подтвердило права Копикуза на добычу угля. Работа предприятия не прекращалась ни после Октябрьской революции, ни во время гражданской войны (в ходе которой Кузбасс находился во власти "Верховного правителя Государства Российского" адмирала Колчака).

Выпускало собственные денежные знаки-боны от рубля до ста в 1918-1919 , ходившие по Кузбассу.

19 февраля 1920 года, сразу после окончательного поражения колчаковцев, акционерное общество было национализировано (как и все угольные предприятия на территории Советской России)[5][6].

Примечания

- Scripophily.ru Старинные ценные бумаги

- Угольная промышленность Кузбасса: 1721—1996 / К. А. Заболотская, А. А. Халиулина, З. Г. Карпенко и др.. — Кемеровское книжное издательство, 1997. — С. 39. — 301 с. — ISBN 5-7550-0430-7.

- Геннадий Казанин Время Копикуза в истории Кузбасса

- Копикуз . Музей -заповедник "Красная горка"

- Владимир Кладчихин. Первым был КОПИКУЗ // Уголь Кузбасса. — 2010. — Т. 1. — ISSN 2219-1410.

- Копикуз на сайте архива Кемеровской области