Каркасная система готической архитектуры

Каркасная система готической архитектуры — совокупность конструктивных строительных приёмов, появившаяся в готике, которая позволила изменить распределение нагрузки в здании и заметно облегчить его стены и перекрытия. Благодаря данному изобретению, архитекторы средневековья смогли значительно увеличить площадь и высоту возводимых сооружений.

Основными элементами конструкции являются контрфорсы, аркбутаны и нервюры.

Характеристика

Главной и в первую очередь бросающейся в глаза чертой готических соборов является их ажурная структура, представляющая собой резкий контраст массивным конструкциям предшествующей романской архитектуры. Романские базилики были удобны для проведения службы, поскольку внимание входящих, их продвижение вдоль нефа естественным образом обращалось к алтарю. Нефы перекрывали двускатной крышей либо тяжелыми каменными сводами, и нагрузку такого перекрытия несли стены — их приходилось делать массивными, с маленькими окнами. Увеличить пространство, расширить такое здание не представлялось возможным. В одном случае строителей ограничивала длина бревен деревянного перекрытия; в другом — боковой распор каменных сводов, «разваливающий» стены. Византийские зодчие, используя римский купол, в рамках разработанной ими крестово-купольной схемы «гасили» боковой распор четырех угловых устоев подкупольного пространства связанной системой парусов и малых куполов. Совершенное решение этой задачи мы находим в храме Св. Софии в Константинополе. В удлиненной базилике из-за асимметрии плана аналогичную задачу решить сложнее. Стремясь увеличить внутреннее пространство храма, строители стали применять крестовые своды, получаемые пересечением двух полуцилиндров под прямым углом. Такая конструкция более совершенна, она переносит тяжесть перекрытия со всей плоскости стены на угловые опоры. Но вес каменных сводов слишком велик: в отдельных случаях их толщина доходила до двух метров. Это создавало сильный боковой распор. Большое пространство перекрыть таким способом невозможно.

Распределение нагрузки

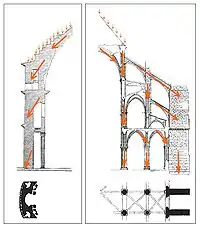

Техническим прорывом архитекторов готики явилось их открытие нового способа распределения тяжести сводов на несущие элементы строительной конструкции. Любое свободностоящее здание испытывает два вида нагрузок: от собственного веса (включая перекрытия) и погодные (ветер, дождь, снег). Затем оно передаёт их вниз по стенам — к фундаменту, нейтрализуя затем в земле. Именно поэтому каменные здания строятся более основательно, чем деревянные, так как камень, будучи тяжелее древесины, подвергается большей угрозе обрушения в случае ошибки в расчётах. В романской архитектуре, отчасти являющейся наследницей древнеримской, несущими частями здания были все стены целиком. Если архитектор желал увеличить размер свода, то таким образом увеличивался и его вес, и стену приходилось утолщать, чтобы она могла выдержать вес такого свода.

Романские базилики были удобны для проведения службы, поскольку внимание входящих, их продвижение вдоль нефа естественным образом обращалось к алтарю. Нефы перекрывали двускатной крышей либо тяжелыми каменными сводами, и нагрузку такого перекрытия несли стены — их приходилось делать массивными, с маленькими окнами. Увеличить пространство, расширить такое здание не представлялось возможным. В одном случае строителей ограничивала длина бревен деревянного перекрытия; в другом — боковой распор каменных сводов, «разваливающий» стены. Византийские зодчие, используя римский купол, в рамках разработанной ими крестово-купольной схемы «гасили» боковой распор четырех угловых устоев подкупольного пространства связанной системой парусов и малых куполов. Совершенное решение этой задачи мы находим в храме Св. Софии в Константинополе. В удлиненной базилике из-за асимметрии плана аналогичную задачу решить сложнее. Стремясь увеличить внутреннее пространство храма, строители стали применять крестовые своды, получаемые пересечением двух полуцилиндров под прямым углом. Такая конструкция более совершенна, она переносит тяжесть перекрытия со всей плоскости стены на угловые опоры. Но вес каменных сводов слишком велик: в отдельных случаях их толщина доходила до двух метров. Это создавало сильный боковой распор. Большое пространство перекрыть таким способом невозможно.

В поисках облегчения сводов строители стали усиливать каркасные арки, образующиеся на пересечениях крестовых сводов, а заполнение делать более тонким. Каркасные ребра называются нервюрами. Нервюры связывали между собой опоры квадратных в плане пролетов нефа. Постепенно сложилась так называемая связанная система: на каждый квадрат широкого главного нефа, или травеи (франц. travée — пролет, ряд), приходилось по два меньших, боковых. Эта система обеспечивала бо́льшую прочность и особый ритм внутреннего пространства храма, расчленяемого чередующимся шагом центральных и боковых столпов и аркад.

Облегчение стен, перенос тяжести сводов на внутренние опоры привели к появлению переходного романо-готического стиля. Но вместе с новой конструкцией появились и новые сложности. Каркас нервюрного свода состоял из двух диагонально пересекающихся арок и четырех боковых — «щёковых». При традиционной полуциркульной форме щёковые арки оказывались значительно ниже диагональных, из-за чего приходилось выкладывать из камня сложные распалубки. Согласовать высоту арок между собой проще всего было, придав им вместо полукруглой заостренную, стрельчатую форму. Тогда же строители обнаружили, что чем выше и заостреннее арка, тем она создает меньший боковой распор на стены и опоры.

Высокие стрельчатые арки, ребристые своды и каркасная система позволяли перекрывать огромные пространства, увеличивать высоту кафедральных соборов, собирать под его сводами множество людей. Усиливающийся боковой распор при увеличении высоты здания удавалось компенсировать системой наружных опорных столбов — контрфорсов, связанных с пазухами сводов наклонными арками, получившими название аркбутанов.

Контрфорсы в виде утолщений наружных стен или ступенчатых «подпорных» столбов можно видеть в византийских и романских постройках. Но в композиции готических соборов контрфорсы отодвигаются от стены, выстраиваются рядами, в том числе и на кровле более низких боковых нефов, а мощно перекинутые аркбутаны, из-за различия высоты центрального и боковых нефов, создают оригинальную ажурную, но необычайно прочную конструкцию, напоминающую издали фантастический лес. Для большей надежности столбы-контрфорсы нагружали каменными башенками — пинаклями; кажущиеся изысканными украшениями, они на самом деле своим весом придавливают контрфорсы к земле.

Для французской готики канонической стала конструкция каркасного свода, состоящая из двух полуциркульных диагональных арок — они назывались ожива — и четырёх стрельчатых «щёковых» арок. Сама по себе стрельчатая арка была известна еще в Месопотамии, её свойствами пользовались византийцы и арабы в VIII—IX вв. С XI в. ее применяли в Сирии и Армении. Но только в готическом стиле сложилась целостная и гибкая конструктивная система. «Прогресс, отмечающий эпоху готики, — писал О. Шуази, — выразится главным образом в окончательном и последовательном решении двойственной задачи: выкладки крестовых сводов и достижения их устойчивости. Готическая архитектура одолеет трудности выкладки применением нервюрных сводов, а проблему устойчивости решит введением аркбутанов… История готической архитектуры — это история нервюры и аркбутана»[1].

Освобождение стен от нагрузки позволяло прорезать их огромными окнами — это стимулировало искусство витража. Интерьер храма становился высоким и светлым. Так, техническая необходимость привела к созданию новой конструкции, а та, в свою очередь, — оригинального художественного образа. Рождение готического стиля — яркий пример художественного преображения утилитарности, превращения конструкции в композицию. Этот феномен иллюстрирует главную закономерность процесса формообразования и стилеобразования в искусстве. Формы архитектуры, прочные сами по себе, стали выражать не прочность и устойчивость, а идею устремленности ввысь, к небу — содержание, противоположное функциональному смыслу строительной конструкции.

| Романика | Готика |

|---|---|

|

|

| Нагрузку передают стены по всей длине собора | Нагрузку передают элементы каркасной конструкции, равномерно распределённые по периметру здания |

| Колонны не имеют особенного значения | Колонны вместе с контрфорсами и аркбутанами — главные несущие элементы здания |

| Толстые массивные стены, толщиной в несколько метров, несут нагрузку | Тонкие стены, возведённые между колоннами, являются ненесущими перегородками |

| Небольшие объёмы здания | Собор может иметь колоссальный размер |

| Потолки не очень высокие | Своды очень высокие |

| Окна небольшие, так как прорезают несущую стену и не должны уменьшать её несущую способность | Окна могут занимать весь простенок между колоннами, вместо перегородки |

| Все помещения разграничены между собой массивными стенами, простенками и колоннами | Помещения визуально объединены в одно целое благодаря тонкости опорных колонн |

«Нервюрный свод был значительно легче романского: уменьшались и вертикальное давление, и боковой распор. Нервюрный свод своими пятами опирался на столбы-устои, а не на стены; распор его был наглядно выявлен и строго локализован, и строителю было ясно, где и как этот распор должен быть „погашен“. Кроме того, нервюрный свод обладал известной гибкостью. Усадка грунта, катастрофическая для романских сводов, была для него относительно безопасна. Наконец, нервюрный свод имел ещё и то преимущество, что позволял перекрывать пространства неправильной формы»[2].

Таким образом, конструкция сильно облегчается за счёт перераспределения нагрузок. Прежде несущая, толстая стена превратилась в простую лёгкую «оболочку», чья толщина больше не влияла на несущую способность здания. Из толстостенного здания собор превратился в тонкостенный, но зато «подпёртый» по всему периметру надёжными и элегантными «подпорками».

Кроме того, готика отказалась от полуциркульной, обычной арки, заменяя её везде, где только можно стрельчатой. Использование стрельчатой арки в сводах позволяло уменьшить их боковой распор, направляя значительную часть давления прямо на опору — причём, чем выше и заострённее арка, тем меньше она создаёт боковой распор на стены и опоры. Массивный свод заменился ребристым сводом, эти рёбра—нервюры диагонально перекрещивались и воспринимали нагрузку. Пространство между ними заполнялось простой запалубкой — лёгкой кладкой кирпича или камня.

Полученные преимущества

- Большая экономия строительного материала

- Увеличение высоты здания, а также освещённости его внутреннего пространства

- Объединение внутреннего пространства в одно целое

- Сокращение сроков строительства

Конструктивные элементы

- Аркбутан — это наружная каменная упорная арка, которая передаёт распор сводов главного нефа на опорные столбы, отстоящие от основного корпуса здания — контрфорсы. Завершается аркбутан наклонной плоскостью по направлению ската кровли. В ранний период развития готики встречаются аркбутаны, скрытые под крыши, но они мешали освещать соборы, поэтому вскоре они были выведены наружу, и стали открытыми для обозрения извне. Аркбутаны бывают двухпролётные, двухъярусные, и комбинирующие оба этих варианта.

- Контрфорс — в готике вертикальная конструкция, мощный столб, способствующий устойчивости стены тем, что своей массой противодействует распору сводов. В средневековой архитектуре догадались не прислонять его к стене здания, а вынести его наружу, на расстояние в несколько метров, соединив со зданием перекинутыми арками — аркбутанами. Этого было достаточно для эффективного переноса нагрузки со стены на опорные колонны. Внешняя поверхность контрфорса могла быть вертикальной, ступенчатой или непрерывно наклонной.

- Пинакль — остроконечная башенка, которой нагружали вершину контрфорса в месте примыкания к нему аркбутана. Это делалось с целью предотвращения сдвигающих усилий.

- Столб-устой — мог быть простого сечения, или же представлять собой «пучок колонн».

- Нервюра — ребро арки свода, выступающее из кладки и профилированное. Система нервюр образует каркас, поддерживающий облегчённую кладку свода. Делятся на:

- Щековые арки — четыре арки по периметру квадратной ячейки в основании свода.

- Ожива — диагональная арка. Почти всегда полуциркульная.

- Тьерсерон — дополнительная нервюра, идущая от опоры и поддерживающие посередине лиерны.

- Лиерна — дополнительная нервюра, идущая от точки пересечения ожив к щелыге щековых арок.

- Контрлиерны — поперечные нервюры, связывающие между собой основные (то есть оживы, лиерны и тьерсероны).

- Запалубка — в нервюрном своде заполнение между нервюрами.

- Замковый камень (розетка)

Готические своды

Важнейшим элементом, изобретение которого дало толчок прочим достижениям инженерной мысли готики, стал нервюрный крестовый свод. Он же стал основной конструктивной единицей при сооружении соборов. Основной признак готического свода — чётко выраженные профилированные диагональные рёбра, составляющие основной рабочий каркас, воспринимающий основные нагрузки.

Предыстория его возникновения такова — сначала путём пересечения под прямым углом двух цилиндрических сводов возник крестовый. В нём, в отличие от цилиндрического, нагрузка уходит не на две боковые стены, а распределяется на угловые опоры. Вес подобных сводов, тем не менее, был очень велик. В поисках способа облегчения свода строители стали усиливать каркасные арки, которые образовывались на пересечениях крестовых сводов. Затем заполнение между ними становилось всё тоньше и тоньше, пока свод не стал полностью каркасным.

Подобные каркасные арки получили название нервюр (фр. nervure — жилка, ребро, складка).

Нервюрные своды представляли собой квадратные в плане ячейки. Они связывали между собой опоры пролётов нефа. Со временем сложилась т. н. связанная система — на каждый квадрат широкого главного нефа приходилось по два меньших, боковых. Эта система обеспечивала большую прочность и особый ритм внутреннего пространства храма[3].

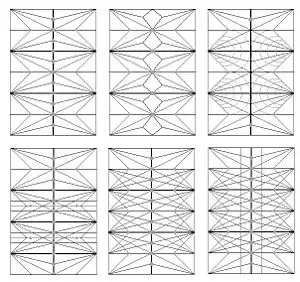

Каркас простейшего нервюрного свода состоит из 4 арок по периметру квадрата — щековых арок, и 2 диагонально пересекающихся — ожив. При полуциркульном профиле щековые арки оказываются ниже диагональных, что заставляло выкладывать заполнение между ними сложной формы. С введением стрельчатой арки согласовывать высоту стало очень легко — щековые арки стали делать стрельчатыми (будто сложенными в щелыге — хребте свода), а оживы сохранили полуциркульную форму. Распалубки опираются на нервюры, что позволяет сосредоточить давление только на угловых опорах. Эти распалубки выкладывались как самостоятельные малые своды, опиравшиеся на диагональные рёбра.

По мере развития стиля и технологии архитекторы стали вводить всё больше дополнительных деталей. Так, иногда они устанавливали дополнительные нервюры, идущие от точки пересечения ожив к стреле щековых арок — т. н. лиерны. Затем они устанавливали промежуточные нервюры, поддерживающие лиерны посередине — тьерсероны. Кроме того, они иногда связывали основные нервюры между собой поперечными нервюрами, так называемыми контрлиернами.

Таким образом, количество нервюр увеличивалось от шести арок до 10, 12 и т. д.

В начальный период развития готической архитектуры пространство (квадрат или прямоугольник в плане), перекрытое одним крестовым сводом, представляет собой (так же как и в романской архитектуре) самостоятельную пространственную единицу. Поздняя готика отказывается от трактовки пространства как составного и постепенно приходит к пониманию его как единого целого. Этого удалось достигнуть путём усложнения крестового свода введением дополнительных рёбер, которые дробили свод на более мелкие части[4].

Варианты нервюрных сводов

находящиеся в стенах, а не на колоннах.

В готических соборах можно найти множество вариантов переплетения нервюр, многие из которых не имеют названия. Несколько основных типов:

| Название[5] | Иллюстрация | Определение |

|---|---|---|

| Крестовый свод (quadripartite rib vault) |

|

Простейший вариант нервюрного свода, имеющий 6 арок и 4 поля запалубки |

| Шестичастный свод (sexpartite rib vault) |

|

Усложнённый вариант крестового свода, благодаря введению дополнительной нервюры, делящий свод на 6 запалубок |

| Звёздчатый свод (lierne vault, Stellar vault) |

|

Следующая ступень усложнения, благодаря введению лиерн, число которых может увеличиваться. Расположение нервюр приобретает очертания звезды. |

| Веерный свод (fan vault) |

|

Создаётся нервюрами, исходящими из одного угла, имеющими одинаковую кривизну, составляющими равные между собой углы и образующими воронкообразную поверхность, напоминающую веер. Типичен для Англии («распластанная готика»). |

| Сетчатый свод (netvault) |

|

Нервюры создают сетку рёбер с ячейками, примерно одинаковыми по размеру. |

См. также

Ссылки

Примечания

- Шуази О. История архитектуры: В 2 Т. — М.: Изд-во Вс. Академии архитектуры, 1937. — Т.2. — С. 239

- Всеобщая история искусства. Готика

- Энциклопедия оформителя. Готический стиль Архивная копия от 12 июня 2008 на Wayback Machine

- Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры / Пер. с чешск. В. К. Иванова; Под ред. В. Л. Глазычева. — М.: Стройиздат, 1987. — С. 94.

- Четыре варианта даны согласно Glossary of Medieval Art and Architecture