Дурова, Надежда Андреевна

Наде́жда Андре́евна Ду́рова (известна также под именем Алекса́ндра Андре́евича Алекса́ндрова; 17 (28) сентября 1783[2][3] — 21 марта (2 апреля) 1866) — русская кавалеристка, офицер Русской императорской армии, участница Отечественной войны 1812 года (известна как кавалерист-девица); писательница. В литературе и СМИ её часто называют первой русской женщиной-офицером, что в целом не соответствует истине[К 1].

| Надежда Андреевна Дурова | |

|---|---|

Надежда Дурова | |

| Дата рождения | 17 (28) сентября 1783 |

| Место рождения |

Вознесенское, Российская империя |

| Дата смерти | 21 марта (2 апреля) 1866 (82 года) |

| Место смерти | |

| Принадлежность |

|

| Род войск | кавалерия |

| Звание | штабс-ротмистр |

| Сражения/войны |

Война четвёртой коалиции, Отечественная война 1812 года, Война шестой коалиции |

| Награды и премии |

|

Биография

Детство и юность

Родилась в селе Вознесенское 17 (28) сентября 1783 года (а не в 1789 или 1790 году, который обыкновенно указывают её биографы, основываясь на её же «Записках»)[4]. У Надежды был младший брат. Родилась Дурова в семье гусарского ротмистра Андрея Васильевича Дурова и Надежды Ивановны Александрович, дочери полтавского помещика[5], вышедшей за него против воли родителей[6]. Семья вела скитальческую полковую жизнь. Мать, энергичная и вспыльчивая по характеру и, кроме того, страстно желавшая иметь сына, возненавидела дочь. Однажды, когда Надежда в возрасте одного года долго плакала в карете, мать выхватила её из рук няни и выбросила в окно. Окровавленного младенца подобрали гусары. Отец после этого отдал Надежду на воспитание гусару Астахову. «Седло, — пишет сама Дурова, — было моею первою колыбелью; лошадь, оружие и полковая музыка — первыми детскими игрушками и забавами»[6].

В 1789 отец подал в отставку и получил место городничего в городе Сарапуле Вятской губернии. И дочь опять стала воспитываться матерью. Мать стала приучать её к рукоделию, хозяйству, но у неё ничего не получалось путного. Когда она подросла, отец подарил ей черкесского коня Алкида, езда на котором скоро стала её любимым занятием.

В восемнадцать лет Дурову выдали замуж за судебного заседателя Василия Степановича Чернова, и через год у них родился сын Иван. К сыну она не питала никаких чувств. Согласия между супругами не было, и Надежда покинула мужа, оставив ему сына. Своим возвращением домой она снова вызвала гнев матери. Затем, влюбившись в казачьего есаула, уехала с ним на Алкиде в 1806 году вслед за полком, переодевшись в казачью одежду.

Кавалерист-девица

Некоторое время Дурова жила со своим есаулом под видом денщика, но через некоторое время покинула его. Так как казаки обязаны были носить бороды и рано или поздно она была бы разоблачена, Дурова добралась до кавалерийского Коннопольского уланского полка (уланы бород не носили) и попросилась на службу, назвавшись дворянином Александром Васильевичем Соколовым (или «Дуровым», как пишет она в своих «Записках кавалерист-девицы»). Служить в казачьем полку она не могла ещё потому, что дворянам полагалось служить в регулярной армии. Её зачислили в Коннопольский уланский полк в звании «товарищ» (чин рядовых дворянского происхождения).

Она участвовала в битвах при Гуттштадте, Гейльсберге, Фридланде, проявляя храбрость. Её конь Алкид неоднократно спасал её жизнь и для неё стало страшным потрясением происшествие, когда застоявшись в стойле, он стал прыгать через плетни и насмерть распорол себе брюхо одним из колов.

Она находилась в Тильзите, когда там подписывался Тильзитский мир. Выдало её письмо отцу, написанное в 1807 году перед сражением, в котором она просила прощения за причинённую боль (уходя из дома, она оставила на берегу реки своё платье и отец мог думать, что она утонула). Отец, задействовав свои связи, разыскал её и потребовал вернуть в родительский дом. Это письмо живший в столице дядя показал знакомому генералу, и вскоре слух о кавалерист-девице дошёл до Александра I. Её отправили в Санкт-Петербург, где её принял император. Император, поражённый самоотверженным желанием женщины служить родине на военном поприще, разрешил ей остаться в армии, лично вручил ей солдатский Георгиевский крест за спасение раненого офицера, произвёл в корнеты и перевёл в элитный Мариупольский гусарский полк под именем Александр Андреевич Александров. Имя является производным от имени царя — «Александр», и от фамилии её матери — «Александрович».

Вскоре после этого Дурова уехала в Сарапул к отцу, прожила там более двух лет. 1 апреля 1811 года Дурова перевелась в Литовский уланский полк (где и служила до выхода в отставку в 1816 году), поскольку у неё не было денег на покупку очередного шитого золотом гусарского мундира:

| Меня назначили в эскадрон к ротмистру Подъямпольскому, прежнему сослуживцу моему в Мариупольском [гусарском] полку. Доброму гению моему угодно, чтоб и здесь эскадронные товарищи мои были люди образованные: Шварц, Чернявский и два брата Торнези, отличные офицеры в полку по уму, тону и воспитанию. Подъямпольский не дал мне ещё никакого взвода; я живу у него; всякий день взводные начальники приезжают к нам, и мы очень весело проводим наше время | ||||

«Записки кавалерист-девицы» | ||||

Надежде пришлось перевестись из гусар в уланы, также потому, что командир полка был недоволен, что «Александр Андреевич» не делал предложение его дочери, влюблённой в него. В 1811 году Дурова 2 месяца служила адъютантом-посыльным у военного губернатора Киевской губернии М. А. Милорадовича, а командиром её части (из которой она была откомандирована в адъютанты к Милорадовичу) был знаменитый впоследствии генерал Ермолов.

В Отечественную войну 1812 года она была произведена в чин поручика, командовала полуэскадроном. Участвовала в сражениях под Смоленском, Колоцким монастырем, при Бородине защищала Семёновские флеши, где была контужена ядром в ногу. После перехода армии в Тарутино Дурова явилась к Кутузову с просьбой взять её в адъютанты. Кутузов знал о девице-кавалеристе Александрове и в течение двух недель она служила его адъютантом-посыльным[7]. Но боли от контузии ноги усиливались, и она по разрешению Кутузова отправилась домой на лечение. В мае 1813 года она снова появилась в действующей армии и приняла участие в войне за освобождение Германии, отличившись при блокаде крепости Модлина и взятии города Гамбурга.

В отставке

В 1816 году, уступив просьбам отца, Надежда Андреевна вышла в отставку в чине штабс-ротмистра и пенсионом жила то в Сарапуле, то в Елабуге у младшего брата Василия Андреевича Дурова (1799—1860). Ходила она всегда в мужском костюме, все письма подписывала фамилией Александров и сердилась, когда к ней обращались как к женщине, и вообще отличалась, с точки зрения своего времени, большими странностями[8].

Остаток жизни Дурова провела в маленьком домике у младшего брата в городе Елабуге в окружении своих многочисленных подобранных собак и кошек. Умерла Надежда Андреевна 21 марта (2 апреля) 1866 в Елабуге Вятской губернии в возрасте 82 лет, похоронена на Троицком кладбище. Она завещала отпевать себя как раба Божьего Александра, но священник нарушать церковные правила не стал. При погребении ей были отданы воинские почести.

Дети

Записи в метрических книгах Вознесенского собора города Сарапула сохранили свидетельства о её венчании и крещении сына. Сын Дуровой — Иван Васильевич Чернов — был определён на учёбу в Императорский Военно-сиротский дом, откуда был выпущен в чине 14-го класса в возрасте 16 лет по состоянию здоровья. Однажды он прислал матери письмо, спрашивая её благословения на брак. Увидев обращение «маменька», она, не читая, бросила письмо в огонь. И только после того, как сын прислал письмо с просьбой к Александру Андреевичу, она написала «благословляю».

Коллежский советник Иван Васильевич Чернов был в 1856 году похоронен на Митрофаньевском кладбище — он скончался на 10 лет раньше своей матери на 53-м году жизни. Женой его, вероятно, была Анна Михайловна, урождённая Бельская, скончавшаяся в 1848 году в возрасте 37 лет[9]. Сотрудниками музея-усадьбы Н. А. Дуровой были установлены связи с прямыми потомками её брата Василия, живущими во Франции.

Литературная деятельность

Дурова познакомилась с Пушкиным А. С. через своего брата Василия. Однажды Василий привел Пушкина в восторг своим наивным цинизмом, и несколько дней Пушкин не мог оторваться от разговора с ним и в итоге после проигрыша в карты довез его с Кавказа до Москвы. Василий был помешан на одном пункте — ему непременно нужно было иметь сто тысяч рублей. Однажды он прислал Пушкину мемуары сестры, и Пушкин оценил оригинальность этих записок.

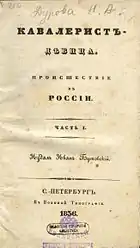

В «Современнике» № 2 от 1836 года были напечатаны её мемуары, впоследствии вошедшие в её «Записки». Пушкин глубоко заинтересовался личностью Дуровой, писал о ней хвалебные, восторженные отзывы на страницах своего журнала и побуждал её к писательской деятельности. В том же году появились в двух частях «Записки» под заглавием «Кавалерист-Девица». Прибавление к ним под названием «Записки» вышло в 1839. Они получили большой успех, побудивший Дурову к сочинению повестей и романов. С 1840 года она стала печатать свои произведения в «Современнике»[8], «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках» и других журналах; затем они стали печататься отдельно («Гудишки», «Повести и рассказы», «Угол», «Клад»). В 1840 году вышло собрание сочинений в четырёх томах.

Одной из главных тем её произведений стало раскрепощение женщины, преодоление разницы между общественным статусом женщины и мужчины[10]. Все они в своё время читались, вызывали хвалебные отзывы со стороны критиков.

Библиография

- Надежда Дурова. Записки кавалерист-девицы. 1836. первое издание.

- Надежда Дурова. Записки Александрова (Дуровой). — М.: В типографии Николая Степанова, 1839.

- Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы / Подготовка текста и примеч. Б. В. Смиренского. — Каз.: Татарское книжное издательство, 1966.

- Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы / Переиздание. Подготовка текста и примеч. Б. В. Смиренского. — Каз.: Татарское книжное издательство, 1979. — 200 с. — 350000 экз.

- Дурова Н. А. Избранные сочинения кавалерист-девицы / Сост., вступит. ст. и примеч. Вл. Муравьева. — М.: Московский рабочий, 1983.

- Дурова Н. А. Избранное / Сост., вступ. ст. и примеч. В. В. Афанасьева. — М.: Сов. Россия, 1984.

- Дурова Н. А. Избранные сочинения кавалерист-девицы / Сост., вступит. ст. и примеч. Вл. Б. Муравьева. — М.: Московский рабочий, 1988 (Библиотека «Московского рабочего»).

- Дурова Н. А. Русская амазонка. Записки. — М.: Захаров, 2002. — 384 с. 5 000 экз.

- Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. Серия: Знак судьбы. — М.: Аст-Пресс Книга, 2005 — 5000 экз.

- Дурова Н. А. Избранные сочинения / Сост. О. Айкашева. — Елабуга: ЕлТИК, 2013. — 480 с. — 1000 экз.

- Nadezhda Durova. Cavalry Maiden. Journals of a Russian Officer in the Napoleonic Wars. / Translated by Mary Fleming Zirin. — Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1988.

- Nadeschda Durowa. Die Offizierin. Das ungewöhnliche Leben der Kavalleristin Nadeschda Durowa, erzählt von ihr selbst. Aus dem Russischen von Rainer Schwarz. Mit einer biographischen Notiz von Viktor Afanasjew, übersetzt von Hannelore Umbreit. Leipzig: Gustav Kiepenheuer-Verlag,

- Записки кавалерист-девицы [Текст] / Н. А. Дурова; [Н. А. Дурова; [идея проекта В. С. Ерастов; вступ. ст. О. Г. Лукас; редкол. : Г. Р. Ахтямова и др.]. — Сарапул: МУП «Сарапульская типография», 2006. — 344 с.: ил. — (Проект «Память Сарапула»). — 1500 экз.. — ISBN 5-901304-18-7.

- В уездном городе «С» / Сборник произведений А. Вештомова, Н. Дуровой, Н. Блинова, И. Воронцова, С. Миловского, Н. Ончукова, Д. Зеленина. Идея проекта — В. С. Ерастов; Сост. — Т. Б. Пеганова; дизайн — Т. А. Кустова; Редакционная коллегия: Г. Р. Ахтамянова, Л. Ю. Быкова, С. В. Креклина, О. Г. Лукас, В. Л. Мурашкина, Т. Б. Пеганова, Н. Л. Решетников;. — Сарапул: [б.и.], 2008 (МУП «Сарапульская типография»). — 290 с.: ил. — (Проект «Память Сарапула»). ISBN 978-5-901304-23-5.

Память

.jpg.webp)

- Памятники

- Памятник в Сарапуле[11].

- Памятник в Елабуге (установлен в 1993 г.; скульптор Федор Лях[12], архитектор Сергей Бурицкий) на Троицкой площади, перед Троицким кладбищем.

- Музеи

- В Елабуге — единственный в России музей-усадьба кавалерист-девицы Надежды Дуровой.[13]

- Опера

- Опера «Надежда Дурова» (1946) Анатолия Богатырёва.

- Фильмография

- Считается, что Надежда Дурова послужила прототипом Шурочки Азаровой — героини пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» и фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Однако сам автор опровергает это (см. «Давным-давно»).

- Фильм «То мужчина, то женщина» (режиссёр Александр Наговицын), СССР, Свердловская к/ст по заказу Гостелерадио, 1989, 2 серии.

- Нумизматика

- В 2012 году Центральным банком Российской Федерации была выпущена монета (2 рубля, сталь с никелевым гальваническим покрытием) из серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» с изображением на реверсе портрета штабс-ротмистра Н. А. Дуровой.

Памятные даты

- В 2020 году день рождения Н. А. Дуровой включен в число памятных дат Удмуртской Республики[14].

Другие похожие биографии

- В одно время с Дуровой под именем собственного погибшего брата 15 лет служила и воевала Александра Тихомирова. Тайна открылась только после героической гибели командира артиллерийской роты в сражении под Фридландом (в котором участвовала и Дурова) из заранее заготовленного Александрой для передачи всего своего имущества «любезным моим сослуживцам» завещания.

- Примерно в это же время много женщин служили во французской армии, причём их пол не был тайной для сослуживцев. Самая известная из них — Тереза Фигёр (1774—1861), служившая в 1793—1815 годах, в том числе в отряде у Наполеона, когда он был ещё капитаном, под впечатлением литературных успехов Дуровой в 1842 году тоже опубликовала свои мемуары[15]. В австрийской армии служила итальянка Франческа Сканагатта, а в прусской кавалерии — Элеонора Прохазка.

- Также в кавалерии, и также благодаря покровительству особ королевских кровей — принца Вильгельма и его жены — в прусской армии на стороне шестой коалиции воевала Луиза Кессених.

- В начале XX века подвиг Надежды Дуровой повторила будущий кавалер Георгиевского креста Ольга Николаевна Кабанова, скрывшая свой пол и вступившая под именем Олег добровольцем в Русскую армию с началом Первой мировой войны, позднее — вольноопределяющимся в Добровольческую армию белых с началом Гражданской войны. Ольга Николаевна скрывала свой пол даже в эмиграции — до середины 1920-х годов — когда открыла свою тайну своему боевому товарищу, с которым после этого вскоре обвенчалась в Белграде.

- Виктория Савс (1899—1979) — одна из двух наиболее известных женщин среди австрийских фронтовиков Первой мировой войны.

- В XX веке Надежду Дурову сравнивают также с Александрой Митрофановной Ращупкиной, которая в годы Великой Отечественной войны стала механиком-водителем танка Т-34 и более трёх лет скрывала от своих однополчан, что она — женщина[16][17][18].

- В VI веке была создана народная песня Северного Китая, «Песнь о Мулань», в которой рассказывается о героине, долгие годы переодетой в мужскую одежду воевавшей в китайской армии вместо престарелого отца. Произведение является неувядающим шедевром народной былинной песни Китая[19].

Примечания

- Комментарии

- Среди её предшественниц можно назвать Татьяну Маркину Архивная копия от 23 января 2018 на Wayback Machine, а также служащих Амазонской роты, имевший свой офицерский корпус. Также на русскую службу брали иностранок, к примеру Ласкарина Бубулина стала адмиралом Российского императорского флота. Кроме того, русские императрицы также имели офицерские звания — например были «полковницами» Преображенского полка.

- Источники

- Дурова Настольный энциклопедический словарь

- Надежда Дурова. Дополнение к "Кавалерист-девице" // Записки Александрова (Дуровой). — М.: В типографии Николая Степанова, 1839.

- Семнадцатаго былъ день моихъ именинъ, и день, въ который судьбою-ли, стеченіемъ-ли обстоятельствъ, или непреодолимою наклонностію, но только опредѣлено было мнѣ оставить домъ отцовскій и начать совсѣмъ новый родъ жизни. Дурова Н. А. Кавалеристъ-дѣвица. — СПб.: Иванъ Бутовскій, 1836. — Т. I. — С. 1—47

- Дурова // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Плюснин С. Отец знаменитой Надежды // Комсомолец Удмуртии : газета. — 1983. — № за 18 октября.

- Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. — Л.: Лениздат, 1985.

- Российский энциклопедический словарь. Кн. 1. / глав. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. — С. 488. — ISBN 5-85270-324-9; 5-85270-292-7.

- Елена Сенявская. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. Гл. 4. Женщины на войне — феномен XX века. Дореволюционная ситуация: исключение из правил. Дата обращения: 7 января 2020.

- Поиски увенчались успехом. Музеи России (16 января 2011). Дата обращения: 21 января 2018.

- 17 сентября (рус.), РИА Новости (17 сентября 2005). Дата обращения 18 октября 2017.

- Отреставрированный памятник Надежде Дуровой открыли в Сарапуле, Сайт газеты «Известия Удмуртской Республики» (20 мая 2013). Архивировано 22 октября 2017 года. Дата обращения 21 января 2018.

- Фёдор Фёдорович Лях. Штрихи к портрету. elabuga-foto.ru. Дата обращения: 30 мая 2020.

- Вахитова Ф. Х. Музей-усадьба Н. А. Дуровой. // Военно-исторический журнал. — 2013. — № 9. — С.44-47.

- В Удмуртии законодательно установили 14 праздников и 19 памятных дат. www.udmgossovet.ru. Дата обращения: 24 ноября 2020.

- Фигёр, Тереза. Воспоминания кавалерист-девицы армии Наполеона. — М.: Эксмо, 2007. — 190 с. — ISBN 978-5-699-20784-8, 5-699-20784-8.

- Ася Кандаурова. Три года танкист скрывал, что он - женщина. Комсомольская правда (6 марта 2014). Дата обращения: 13 сентября 2014.

- Вадим Кожуховский. Танкист, да Вы — девица!. Красная Звезда (9 сентября 2006). Дата обращения: 13 сентября 2014.

- Антон Тимофеев. Крепкий орешек (недоступная ссылка). Экспресс газета (28 июня 2006). Дата обращения: 13 сентября 2014. Архивировано 13 сентября 2014 года.

- Федоренко Н. Китайская поэзия // Антология китайской поэзии / Перевод с китайского под общей редакцией Го Мо-Жо и Н. Т. Федоренко. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. — Т. 1. — С. 32.

Литература

- Байдаров, Кавалерист-девица Александров-Дурова, Спб., 1887.

- Биография Дуровой. // Вятские Губернские Ведомости. 1866. № 28.

- Биография Дуровой. // Всемирная Иллюстрация. 1887.

- Блинов Н. Н. «Кавалерист-девица» и Дуровы. (Из Сарапульской хроники) // Исторический вестник, 1888. — Т. 31. — № 2. — С. 414—420.

- Мордовцев, Русские женщины XIX века.

- Надежда Андреевна Дурова. Материалы к её биографии / Сообщ. Ф. Ф. Лашманов. // Русская старина, 1890. — Т. 67. — № 9. — С. 657—665.

- Некрасова Е. С. Надежда Андреевна Дурова. (Псевдонимы: Девица-Кавалерист, Александров). (1783—1866) // Исторический вестник, 1890. — Т. 41. — № 9. — С. 585—612.

- Приказчикова, Елена Евгеньевна. «Дивный феномен нравственного мира»: жизнь и творчество камской амазонки Надежды Дуровой. — Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2018. — 594 с. — ISBN 978-5-9909375-8-1.

- Сакс А. А. Кавалерист-девица штабс-ротмистр Александр Андреевич Александров (Надежда Андреевна Дурова). — СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912. — 65 с.

- Суворин. Кавалерист-девица и Пушкин // Новое Время. 1887 (по поводу выхода в свет книги Байдарова «Кавалерист-девица Александров-Дурова»).

- Стрельникова И. «Надежда Дурова: уланская баллада». // 7 дней. — 2011. — № 5.

- Чарская Л. А. Смелая жизнь. — М.: Детская Литература, 1991. — 238 с.