Воскрешение вымерших видов

Воскреше́ние (воссозда́ние) вы́мерших ви́дов (англ. de-extinction) — процесс воссоздания организмов, которые принадлежали бы видам, существовавшим на Земле ранее, но позднее вымершим по какой-то причине[1]; либо создание организмов, генетически близких к вымершим[2].

В попытках воссоздания исчезнувших видов учёные-генетики, как правило, предполагают использовать методы клонирования[1]. Для этого необходимо получить геном вида, который со временем в большинстве случаев или не сохраняется полностью, или сохраняется повреждённым; важны также получение ДНК и поиск самки родственного вида, которая выступит в роли суррогатной матери для будущего детёныша[3]. Уже существует ряд проектов по воскрешению вымерших животных[4][5], таких как шерстистый мамонт или тасманийский волк[6].

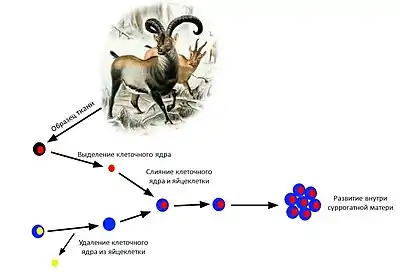

Первым и фактически единственным успешным экспериментом по клонированию вымершего вида оказалось «воскрешение» подвида Capra pyrenaica hispanica (пиренейский козерог), но появившийся на свет в 2003 году представитель исчезнувшего в 2000 подвида прожил всего несколько минут[7], околев из-за врождённого дефекта лёгких[8].

Возможность воскрешения вымерших видов постоянно подвергается критике как с биологической[9][10], так и с этической точек зрения[11][12].

Методика

В попытках воссоздания исчезнувших видов учёные-генетики, как правило, предполагают использовать методы клонирования[1]. Для этого необходимо получить геном вида, который со временем в большинстве случаев или не сохраняется полностью, или сохраняется повреждённым; важны также получение ДНК и поиск самки родственного вида, которая выступит в роли суррогатной матери для будущего детёныша[3]. Клонирование, называемое также соматическим ядерным переносом, происходит в несколько этапов. Вначале берётся соматическая клетка у вымершего организма (в идеале клетку сохраняют ещё до смерти животного), и неоплодотворённая яйцеклетка у живущего родственника этого вида. Из обеих клеток извлекаются ядра, и ядро соматической клетки имплантируется в яйцеклетку. Для побуждения яйцеклетки к делению её ударяют электрическим током. После этого образовавшийся эмбрион с генетической информацией вымершего вида переносится в тело суррогатной матери. Из эмбриона развивается организм, идентичный донору соматической клетки, то есть вымершему виду[13][8].

Другим возможным методом по воссозданию вида может быть селекция, однако с её помощью пока можно лишь создать близкое к вымершему виду животное: так появилась квагга Рау (англ. Rau quagga), во многом напоминающая, но не идентичная вымершему подвиду бурчелловой зебры квагге[2][14]. Существуют также аналогичные проекты по воссозданию тура (первобытный дикий бык).

Кандидаты к воскрешению

При выборе кандидатов на воскрешение следует учитывать множество факторов. В первую очередь, должна быть доступна относительно неповреждённая ДНК из музейных образцов или окаменелостей, возраст которой, теоретически, не должен превышать 500 000 лет. Должен существовать достаточно близкий живущий родственник вымершего животного, который мог бы выступить в качестве потенциальной суррогатной матери[15]. Серьёзными проблемами, препятствующими клонированию, являются браконьерство (например, реинтродуцированный в естественную среду обитания аравийский орикс был практически уничтожен в Омане), отсутствие пригодных мест обитания для многих видов (актуально, в частности, для китайских речных дельфинов вследствие загрязнения реки Янцзы и многомиллионных стай странствующих голубей), и болезни, приведшие к их вымиранию[8]. Необходима оценка, изучение и разрешение этических, культурных, экологических, социальных, правовых и экологических проблем[15].

Птицы

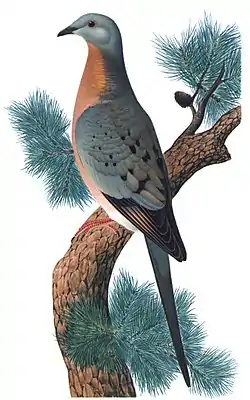

- Странствующий голубь (Ectopistes migratorius). В начале XIX века популяция странствующего голубя насчитывала несколько миллиардов особей, а к концу столетия вид был полностью истреблён. Последний голубь скончался 1 сентября 1914 года в зоопарке Цинциннати. ДНК из музейных образцов оказалась сильно повреждена, однако американский биолог Джордж Чёрч предложил реконструировать геном птицы посредством соединения фрагментов ДНК из различных образцов. Теоретически возможно создание генов, отвечающих за определённые признаки, свойственные для странствующих голубей, и последующая вставка данных генов в стволовые клетки сизых голубей. Стволовые клетки с модифицированным геномом возможно превратить в зародышевые клетки, а затем внедрить их в яйца сизого голубя, где они переместятся в формирующиеся половые органы эмбриона. Птенцы, вылупившиеся из таких яиц, станут производить яйцеклетки и сперматозоиды странствующего голубя. Потомство этих птиц будет иметь признаки, характерные для вымершего вида[8].

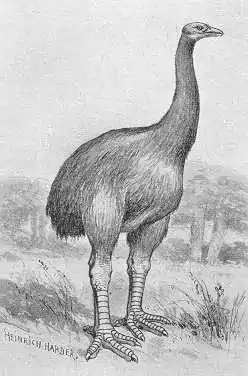

- Моа (Dinornithiformes). Отряд крупных бескилевых птиц, насчитывавший 9 видов, распространённых на Новой Зеландии. Крупнейшие представители — Dinornis robustus и большой моа (Dinornis novaezealandiae) — достигали в высоту 3,6 м и весили до 230 кг. Вымерли в XV—XVI веках вследствие неконтролируемой охоты со стороны маори. В настоящее время удалось обнаружить большое количество костей и мягких тканей этих птиц. Главной проблемой является поиск суррогатной матери, так как эволюционные линии моа и их ближайших родственников — южноамериканских тинаму — разошлись около 58 млн лет назад[16][17].

- Эпиорнисы (Aepyornithiformes) — ещё один отряд крупных бескилевых птиц, в который входило около семи видов. Эндемики Мадагаскара, они были крупнейшими птицами за всю историю Земли: так, высота Aepyornis maximus достигала 3—5 м, а масса — до 270 кг[17]. Учёные выделили ДНК из скорлупы яиц, большое количество которых удалось обнаружить в нетронутом состоянии[18]. Поиск суррогатной матери может представлять определённые трудности, поскольку ближайшими родственниками эпиорнисов являются небольшие по размерам киви из Новой Зеландии, которые отделились от эпиорнисов 50 млн лет назад[19][17].

- Дронты, или додо (Raphinae), — подсемейство голубиных птиц, эндемики Маскаренского архипелага, вымершие в XVII веке вследствие чрезмерной охоты, разрушения среды обитания и хищничества интродуцированных крыс и свиней. Несколько образцов додо собраны ранними европейскими исследователями, и на сегодняшний день доступны в музейных коллекциях, в том числе и мягкие ткани, из которых потенциально возможно выделение ДНК. Вероятный ближайший родственник додо — гривистый голубь (Caloenas nicobarica)[16].

- Каролинский попугай (Conuropsis carolinensis). Единственный коренной вид попугаев с востока США. Был распространён от юга Нью-Йорка до Мексиканского залива, и до Висконсина на западе. Населял леса вдоль рек, поедая орехи и фрукты, в связи с чем беспощадно преследовался охотниками. Последняя особь умерла в зоопарке Цинциннати в 1918 году. В музеях по всему миру сохранилось 720 шкурок, 16 скелетов и несколько остатков яиц. Согласно исследованию митохондриальной ДНК, ближайшими родственниками каролинского попугая являются солнечная аратинга (Aratinga solstitialis), златошапочная аратинга (Aratinga auricapillus) и черноголовый попугай (Aratinga nenday)[16].

Пресмыкающиеся

- Динозавры (Dinosauria). По современным представлениям, все нептичьи динозавры вымерли в конце мелового периода, в связи с чем их ДНК полностью разрушилась[8]. Тем не менее, в 2007 году учёным удалось извлечь белок коллаген из костей тираннозавра и даже прочесть фрагменты его генетической последовательности[20]. В 2009 году были выделены белки из костей брахилофозавра (Brachylophosaurus) возрастом около 80 млн лет[21].

Земноводные

- Реобатрахусы (Rheobatrachus) — род австралийских эндемичных лягушек, включавший два вида с очень ограниченным ареалом. Оба вида считаются вымершими с середины 1980-х годов[22][23]. Rheobatrachus silus был уникален тем, что самки этого вида вынашивали детёнышей в желудке, а после окончания развития лягушат самка отрыгивала их наружу. Причины исчезновения точно неизвестны, однако биологи предполагают, что вымирание могло быть спровоцировано загрязнением и деградацией окружающей среды и болезнями, в частности, хитридиомикозом. Ряд исследователей предположили, что уникальный жизненный цикл лягушек поможет понять процессы производства и подавления кислот, что, в свою очередь, способно облегчить боль у людей, страдающий язвой и другими желудочными заболеваниями[8].

Критика

Возможность воскрешения вымерших видов постоянно подвергается критике как с биологической[9][10], так и с этической точек зрения[11][12]. Критики указывают прежде всего на нерациональность подобных идей и необходимость направить усилия и финансы для спасения от вымирания ещё живущих животных[8].

Примечания

- Воскрешение вымерших видов?

- Thomas Page, Colin Hancock. Zebra cousin went extinct 100 years ago. Now, it's back (англ.). CNN (27 января 2016). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Ученые определили, кого из вымерших животных легче всего воскресить (СПИСОК). NEWSru.com (15 января 2009). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Henry Nicholls. Ten extinct beasts that could walk the Earth again (англ.). New Scientist (7 января 2009). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Revive & Restore: genetic rescue for endangered and extinct species (англ.). revive & restore. Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Steve Connor. Jurassic Park in real life: The race to modify the DNA of endangered animals and resurrect extinct ones (англ.). The Independent (14 апреля 2015). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Paul Rincon. Fresh effort to clone extinct animal (англ.). BBC News (22 ноября 2013). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Карл Зиммер. Вперед в прошлое. National Geographic Россия (1 мая 2013). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- David Biello. Will we kill off today's animals if we revive extinct ones? (англ.). Nature News (20 марта 2013). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Adam Welz. De-extinction critics at Scientific American have missed the point (англ.). The Guardian (7 июня 2013). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Sandler, Robert. The ethics of reviving long extinct species (англ.) // Conservation Biology. — Wiley-Blackwell, 2014. — Vol. 28, no. 2. — P. 354—356. — doi:10.1111/cobi.12198.

- Thomas Sumner, Bjorn Carey. Stanford's Hank Greely presents the ethics of resurrecting extinct species (англ.). Stanford News (5 апреля 2013). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Бет Шапиро. Глава 4. Создаем клона // Наука воскрешения видов. Как клонировать мамонта. — СПб.: Издательский дом «Питер», 2017. — С. 117—154. — 320 с. — (Pop Science). — ISBN 978-5-496-02460-0.

- Edward R. Winstead. In South Africa, the Quagga Project Breeds Success (англ.). Genome News Network (20 октября 2000). Дата обращения: 29 апреля 2017.

- Revival Criteria (англ.) (недоступная ссылка). revive & restore. Дата обращения: 30 апреля 2017. Архивировано 29 апреля 2017 года.

- Pictures: Extinct Species That Could Be Brought Back (англ.). National Geographic (5 марта 2013). Дата обращения: 1 мая 2017.

- Kieren J. Mitchell, Bastien Llamas, Julien Soubrier, Nicolas J. Rawlence, Trevor H. Worthy, Jamie Wood, Michael S. Y. Lee1, Alan Cooper. Ancient DNA reveals elephant birds and kiwi are sister taxa and clarifies ratite bird evolution (англ.) // Science. — 2014. — 23 May (vol. 344). — P. 898—900. — doi:10.1126/science.1251981.

- Wendy Zukerman. Extinct giant bird DNA recovered from fossil eggs (англ.). New Scientist (10 марта 2010). Дата обращения: 1 мая 2017.

- Criteria Checklist (англ.) (недоступная ссылка). revive & restore. Дата обращения: 1 мая 2017. Архивировано 14 мая 2017 года.

- Елена Наймарк. Коллаген из костей динозавров — это уже реальность. Элементы (20 апреля 2007). Дата обращения: 13 мая 2017.

- Александр Марков. Новые данные подтвердили возможность сохранения белков в костях динозавров. Элементы (4 мая 2009). Дата обращения: 13 мая 2017.

- Rheobatrachus silus (англ.). The IUCN Red List of Threatened Species. Дата обращения: 13 мая 2017.

- Rheobatrachus vitellinus (англ.). The IUCN Red List of Threatened Species. Дата обращения: 13 мая 2017.

Ссылки

- De-Extinction: Bringing Extinct Species Back to Life (англ.). National Geographic. Дата обращения: 29 апреля 2017.