Вискоза

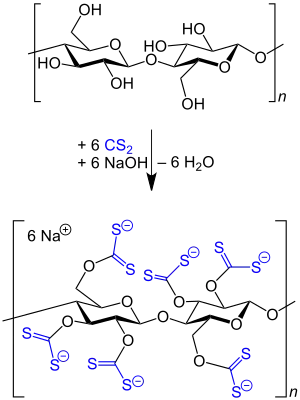

Виско́за — (от позднелат. viscosus — вязкий) высоковязкий концентрированный раствор ксантогената целлюлозы в разбавленном растворе NaOH.

При обработке кислотой вискозы ксантогенат целлюлозы разрушается с выделением исходной целлюлозы, выделяющейся из раствора.

Производство

В промышленном производстве вискозы исходным сырьём является древесная целлюлоза, которая сначала мерсеризуется — обрабатывается водным раствором гидроксида натрия в течение 5—16 минут при +45…+75 °C с последующим удалением из пульпы избытка раствора на отжимном прессе. Прессованную мерсеризованную влажную целлюлозу, содержащую 30—32 % целлюлозы и 16—17,5 % NaOH, измельчают и оставляют на «предсозревание», во время которого происходит её окислительная деструкция кислородом воздуха до степени полимеризации 400—600.

Образование собственно вискозы из-за токсичности и огнеопасности сероуглерода, а также взрывоопасности его паров в воздухе проводят в герметичных аппаратах-ксантогенаторах в атмосфере азота, при этом количество используемого сероуглерода составляет 30—50 % от массы целлюлозы, длительность процесса — 1—1,5 часа при начальной температуре +22…+26 °C, конечная температура +28…+35 °C.

Образующийся технический ксантогенат целлюлозы представляет собой оранжевую комковатую массу, которую вымывают из ксантогенатора разбавленным раствором гидроксида натрия, пульпу ксантогената пропускают через измельчающие устройства и подают в аппарат с мешалкой, где в течение 2—2,5 часов при +12…+20 °C происходит растворение ксантогената с образованием вискозы — прозрачной оранжевой жидкости с вязкостью 4—30 Па·c.

В процессе производства вискозы до 30 % используемого CS2 расходуется на протекание побочных реакций, ведущих к образованию тиокарбоната натрия и продуктов его дальнейших реакций с кислородом воздуха:

- 3 CS2 + 6 NaOH 2 Na2CS3 + Na2CO3 + 3 H2O

Применение

Вискоза применяется для производства вискозных неволокнистых изделий (целлюлозная плёнка, пластифицированная глицерином — целлофан) и для прядения вискозного волокна.

Перед формованием волокна вискозу выдерживают, при этом происходит её «созревание», в процессе которого уменьшается степень замещения целлюлозы, концентрация свободных NaOH и CS2 и происходит снижение её вязкости на 10—15 %. Вискозные волокна формируют продавливанием через фильеры в осадительную ванну — водный раствор серной кислоты, сульфата натрия и сульфата цинка. Состав и температура осадительной ванны варьируют в зависимости от требуемых характеристик волокна (обычное, высокомодульное, полинозное) и его назначения (штапельное, нить).

Блеск изделий из вискозного волокна сопоставим с шёлковым, за что их называют «искусственным шёлком». Искусственная шерсть из вискозы в 1930-х годах называлась «вистра»[1].

История

Создателем вискозы считается французский химик и инженер Илер де Шардонне (1838—1924), ему же принадлежат права на изобретение первого текстильного волокна (искусственного шёлка). Патент за номером 8,700, выданный в мае 1892 года, «Усовершенствование растворения целлюлозы и инородных соединений», принадлежит английским учёным Чарльзу Фредерику Кроссу и Эдварду Джону Бивану, в 1893 году они основали предприятие, позволяющее реализовать описанный процесс.

Примечания

- Большая советская энциклопедия, 1930, статья «Вистра».