Виленка (Рязанская область)

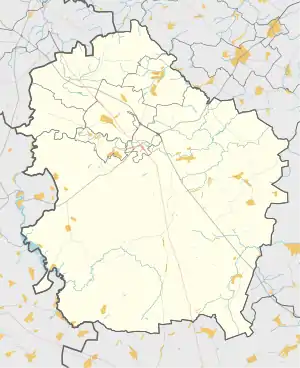

Виленка — село, центр Виленского сельского поселения Михайловского района Рязанской области России[2].

| Село | |

| Виленки | |

|---|---|

| 54°16′08″ с. ш. 38°55′36″ в. д. | |

| Страна |

|

| Субъект Федерации | Рязанская область |

| Муниципальный район | Михайловский |

| Сельское поселение | Виленское |

| История и география | |

| Основан | 1786 |

| Прежние названия | Блахнино, Вилинка, Виленки |

| Высота центра | 168 м |

| Часовой пояс | UTC+3:00 |

| Население | |

| Население | ↘1221[1] человек (2010) |

| Цифровые идентификаторы | |

| Телефонный код | +7 49130 |

| Почтовый индекс | 391723 |

| Код ОКАТО | 61217806001 |

| Код ОКТМО | 61617406101 |

| Номер в ГКГН | 0000264 |

| vilenka.clan.su | |

|

|

|

География

Село расположено по обе стороны ручья Виленка притоке р. Прони. В селе есть 6 прудов — Ждановский, Сазонов, Попов, Морозов, Клинский, БАМ.

Почва черноземная, но местами по склонам или на пригорках с примесью глины.

Транспорт

Население

| Численность населения | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1859[3] | 1897[4] | 1906[5] | 1911[6] | 1929[7] | 2007 | 2010[1] |

| 2360 | ↗3185 | ↗3412 | ↗4000 | ↗5279 | ↘1224 | ↘1221 |

Этимология

- Вероятнее всего, населённый пункт был назван по ручью. Происхождение гидронима не установлено.

- По мнению М. Михеева и М. Судановой, населённый пункт получил название по извилинам рельефа окружающей местности[8].

- А.А. Шахматов относит наименование села к разряду перенесённых топонимов. Пытаясь обосновать общность происхождения радимичей и переселившихся в Поочье вятичей, он отмечает совпадение названий р. Прони, Видлинки в Могилевской губернии и р. Прони и с. Вилинки в Рязанской области[9].

- C.К. Кузнецов предполагает, что название села происходит из эрзя-мордовского веле «деревня»[10].

- Нуждается в обосновании включение названия Вилинка в ряд приокских гидронимов Веля, Велья, Велейка, Велинка, которые трактуются как балтизмы[11].

- Наиболее вероятно возникновение названия на славянской языковой почве.

История

Первые поселения села Виленки были вначале 1786 года[8] (или 1800 года[12]). Это были переселенцы из Михайловской (Арефенской) подгорной стороны[13].

Первоначально село именовалось Блахниным.[12]

На берегах р. Проня много известкового камня, который добывали вручную и использовали для своих построек. Строения были деревянные, каменные и глинобитные.

В 1870 году было открыто церковно-приходское попечительство при местной церкви[14].

Основное занятие жителей села было общинное земледелие. Земля была поделена по ревизским душам, а в 1879 году землю разделили по наличным. Срок передела был двенадцатилетний.

Хлеб продавали в г. Михайлове и Зарайске.

Большая часть земледельцев занималась местными промыслами: плотники, кузнецы, портные. Жители уходили на кирпичные заводы, работали кучерами в Москве, легковыми извозчиками, дворниками. Многие мужчины и женщины уходили на торфоразработки в село Зуево Московской губернии. Многие женщины занимались плетением кружев и продавали их местным городским скупщикам.

Из торговых и промышленных заведений в 1887 году: 1 кабак, 3 лавки, 1 чайная, 2 кузнецы и 1 маслобойная.

В 1906 году в селе были каменная церковь, земская школа, приходская школа, мел. лавки, казенная винная лавка, земская библиотека при волостном правлении, 2 чайные лавки[15].

В 1911 году насчитывалось около 2 000 детей школьного возраста. Однако в школе числилось всего 169 человек, из них 13 девочек.

До 1924 года село было административным центром Виленской волости Михайловского уезда Рязанской губернии. Здесь же находилось волостное правление[13].

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

В 1799 году деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, находившаяся в Михайлове, перенесена была в Виленку, а с ней вместе перемещён был и священник, служивший при той церкви. Каменный придельный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы был выстроен в 1824 г, а в 1838 году на том же самом месте на средства прихожан была построена ныне существующая каменная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1867 году была пристроена Каменная колокольня.

К 1892 году церковь состояла из алтарного полукружия, из настоящей и трапезной церкви, где помещались приделы.

В 1900 году причту было разрешено возобновить в церкви иконостас и церковную живопись. В описании сказано, что настоящая в основании имела форму четырёхугольника, и «затем возвышается круглой башней; трапезная имеет форму четырёхугольника». Настоящая была расписана живописью; в ней над престолом устроена была сень.

Утварью храм был достаточным. Земли под погостом церковным было 26 десятин; пахатной 33 десятины, неудобной, находящейся под болотами – 5 десятин Всего 38 десятин, 26 квадратных сажень. Земли находились в бесспорном владении причта. Ходатайства за закреплением за церковью как пахатной, так и усадебной земли, с разрешения епархиального начальства было возбуждено в 1914 году. Дом для священника составлял собственность церкви, а дома диакона и псаломщика были собственными. Церкви принадлежало и каменное здание церковной сторожки.

В храме были почитаемые иконы. Особенно почиталась икона великомученика и целителя Пантелеимона, присланная с Афона в 1871 г.

В 1940 году церковь закрыли[16].

Состав прихода

- Виленки

- Лобановские Выселки (до 1836)

Престолы

- главный — в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1838).

- второй — в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1824).

- третий — во имя Архистратига Божия Михаила.

Примечания

- Всероссийская перепись населения 2010 года. 5. Численность населения сельских населённых пунктов Рязанской области. Дата обращения: 10 декабря 2013. Архивировано 10 декабря 2013 года.

- Устав муниципального образования Виленское сельское поселение Рязанской области

- Рязанская губерния. Список населённых мест по сведениям 1859 года / Под ред. И. И. Вильсона. — Центральный статистический комитет министерства внутренних дел. — СПб., 1863. — Т. XXXV. — 170 с.

- Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий, по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г.. — типография "Общественная польза". — Санкт-Петербург, 1905.

- Населённые места Рязанской губернии / Под ред. И. И. Проходцова. — Рязанский губернский статистический комитет. — Рязань, 1906.

- Приблизительно

- Михайловская волость и город Михайлов Рязанской губернии. Сжатый естественно-географический и историко-экономический краеведческий очерк. Бабкин М. В. 1929 год

- Михеев М., Суданова М. Село Виленка: люби и знай свой край родной. // Звезда. (Михайлов). — 1970. — 12 декабря

- Шахматов А. А. Древнейшие судьбы русского племени. — Пг., 1919. — С. 38—39.

- Кузнецов С. К. Меря, мещера, мурома, весь // Русская историческая география. Выпуск 1. — М., 1910. — С. 121.

- Седов В. В. Балтийская гидронимия Валго-Окского междуречья // Древнее поселение в Подмосковье. — м, 1971. — С. 103.

- Добросклонский А. Л. Материалы для историко-статистического описания церквей и приходов в Рязанской епархии // Рязанские епархиальные ведомости. № 12. — 1892. — С. 550.

- Бабкин М. В. Михайловская волость и город Михайлов Рязанской губернии. Сжатый естественно-географический и историко-экономический краеведческий очерк. — 1929.

- Рязанские епархиальные ведомости № 17. — Рязань, 1870.

- Населенные места Рязанской губернии на 1906 г.

- Решение Рязанского облисполкома № 116 от 31.01.1940 г.

Источники

- Выпуск 1:Михайловский уезд // Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Рязань, 1885. — Т. 4. — С. 261—262.

- Топоров В. Н. Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования. — М., 1982. — С. 6.

- Чумакова Ю. П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 123—124.

- Бабурин А. В., Кононенко Л. А., Никольский А. А., Хрусталёв И. Н. Виленка (происхождение названия) // Рязанская энциклопедия. — Т. З. — С. 147.

- Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России. — С. 171.

- Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов — С. 122.

Ссылки

- Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Виленки (недоступная ссылка — история ).

- Церковь Рождества Богородицы в селе Виленка Архивная копия от 6 ноября 2010 на Wayback Machine

- Рождества Пресвятой Богородицы храм

- Богородице-Рождественская церковь с. Виленки Михайловского района Рязанской обл. (недоступная ссылка). Архивировано 31 октября 2012 года.

.svg.png.webp)

.png.webp)

.png.webp)