Бурятские казаки

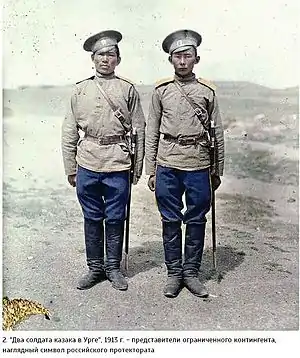

Буря́тские каза́ки, или Буря́тское каза́чество — иррегулярное воинское формирование в составе Забайкальского казачьего войска во времена Российской империи[1].

История

Известно, что ещё до заключения Буринского договора 1727 года[2], забайкальские буряты уже несли караульную службу на фактической границе между Российской империей и Китаем (территория современной Монголии тогда входила в Цинскую империю).

В 1728 году при содействии графа Рагузинского был издан указ о выдаче семи селенгинским и одиннадцати хоринским родам особых знамён «за их прилежную службу». Таким образом царское правительство придало уже существовавшим к тому времени небольшим бурятским отрядам значение воинских единиц по охране границы.

В 1764 году по предложению бурятских старшин были сформированы 4 бурятских казачьих полка, имевших по 6 сотен в каждом. Полки носили наименования: [полки] Атаганов, Ашибагатов, Сартулов, Цонголов, и получили названия от имён бурятских родов, отправивших наибольшее количество воинов.

Набор был добровольным, желающих служить было очень много: это освобождало от уплаты ясака (налога). Со временем служба стала воинской повинностью с сохранением казачьих привилегий. Полки имели статус самостоятельных боевых единиц.

Пограничная служба у бурятских полков была сменной, в отличие от русских казаков, которые непосредственно жили со своими семьями у границы. Так, прослужив один год, буряты на три года возвращались в свои родные улусы. После истечения «льготных» трёх лет бурятские казаки вновь заступали на службу.

Первоначально бурятские казаки были вооружены традиционным оружием: саблями и луками со стрелами. Довольно быстро они перешли на огнестрельное оружие. На это были и экономические причины: ружьё ассигнациями стоило 20 рублей, а лук со стрелами — 30—50 рублей. А казаки вооружение, как и лошадей, должны были приобретать за свой счёт[3].

В августе 1800 года семи селенгинским родам были выданы по одному знамени.

К 1802 году в составе 4 полков пограничную службу проходило 2400 бурятских казаков[4].

По инициативе бурятских казаков в 1830 году встал вопрос о роспуске, отвергнутый иркутским генерал-губернатором.

В 1833 году в Троицкасавске была открыта Русско-монгольская войсковая школа, в которой обучались дети бурятских казаков[5].

17 марта 1851 года указом императора Николая I было образовано Забайкальское казачье войско. Бурятские полки влились в его состав. С этого момента они перестают упоминаться в качестве самостоятельных боевых единиц.

Участие в военных кампаниях

Во время Крымской войны (1853—1856) бурятские казаки участвовали в Амурском походе с целью прикрытия морского побережья в устье реки Амур от возможной высадки англо-французского десанта.

В 1900 году бурятские казаки участвовали в подавлении «Боксёрского восстания» в Китае.

Сражались они в Маньчжурии во время Русско-японской войны (1904—1905).

В Первую мировую войну в составе 1-й Забайкальской казачьей дивизии воевали на полях Галиции и Польши.

Во время Гражданской войны в бурятском казачестве произошёл раскол: одни приняли сторону красных, другие воевали за белых. Последние, после поражения в войне, вынуждены были эмигрировать в Монголию и Маньчжурию. Некоторая часть казаков добралась до Австралии[6].

Современность

В настоящее время бо́льшая часть бурятских казаков приписана к 1-му отделу Забайкальского казачьего войска, куда входят следующие станицы:

Аракиретская станица, Атамано-Николаевская (Харацайская) станица, Боргойская станица, Верхнеудинская станица, Гыгетуйская станица, Желтуринская станица, Кударинская станица, Мензинская станица, Мурочинская станица, Селенгинская станица, Усть-Урлукская станица, Харьястская станица, Цаган-Усунская станица, Цакирская станица, Шарагольская станица, Янгажинская станица.

Известные бурятские казаки

- Бато Айсуев (1863—1941) — атаман Гыгетуйской станицы (1897—1906), председатель Селенгинского аймачного комитета в 1918 году.

- Цокто Бадмажапов (1879—1937) — переводчик с монгольского языка, участник экспедиции П. К. Козлова в Тибет[7].

- Доржи Банзаров (1822—1855) — первый бурятский учёный европейского образца, происходил из казаков. Его отец — отставной пятидесятник Ашибагатского полка Банзар Борхонов.

- Галсан Гомбоев (1818—1863) — учёный, буддистский религиозный деятель.

- Дондок Иринчинов — проводник и переводчик всех четырёх центральноазиатских экспедиций Пржевальского.

- Цыремпил Ранжуров (1884—1918) — первый бурятский революционер, участник установления Советской власти в Бурятии, активный деятель расказачивания.

- Созон Тынжиев — казак 2-го Читинского полка. Подвиг казака был описан в иллюстрированном журнале «Заря» от 24 января 1916 года.[8]

Полные Георгиевские кавалеры

- Аюр Сакияев — бомбардир 4-й Забайкальской казачьей батареи (Аракиретская станица).[9]

- Бадмажап-Цырен Очиров — старший урядник 1-го Верхнеудинского полка (Кударинская станица).[8]

Кавалеры трех георгиевских наград

- Араптан Сакияев — двоюродный брат Аюра Сакияева, (Аракиретская станица).[8]

- Радна Ганжуров — георгиевский кавалер трех степеней (2,3,4), отец Буды Ганжурова — полного кавалера солдатского ордена Славы.[8]

Примечания

- Верные стражи рубежей России (одно предание из истории бурятского казачества) (недоступная ссылка). Дата обращения: 17 сентября 2015. Архивировано 6 марта 2016 года.

- У истоков возрождения забайкальского казачества Архивная копия от 5 октября 2015 на Wayback Machine

- Как появились бурятские казаки. Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine

- Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Забайкальское войско. Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine

- Русско-монгольская школа (недоступная ссылка)

- Австралийские казаки

- Выдающиеся личности Республики Бурятия (недоступная ссылка). Дата обращения: 17 сентября 2015. Архивировано 10 ноября 2009 года.

- Буряты - герои Первой мировой войны. asiarussia.ru. Дата обращения: 7 апреля 2019.

- Аракиретская станица Кавалеры. russ03.ru. Дата обращения: 31 марта 2019.

Литература

- Е. А. Высотина. Казачество Бурятии в прошлом и настоящем. — Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 2007. — 226 с. — ISBN 978-5-9793-0007-8.