Буйносова-Ростовская, Мария Петровна

Царица Мария Петровна, урождённая княжна Буйносова-Ростовская (в девичестве Екатерина[1], в иночестве Елена), также употребляется именование царица Екатерина Шуйская (1590-е/около 1586[2] — 2 (12) января 1626) — русская царица, вторая жена царя Василия Ивановича Шуйского.

| Мария Петровна Буйносова-Ростовская | |

|---|---|

_by_shakko.jpg.webp) Крест наперсный. Вклад царицы Марии Петровны, жены Василия Шуйского. Начало 17 века. ГТГ | |

| 17 января 1608 — 19 июля 1610 года | |

| Предшественник | Мнишек, Марина Юрьевна |

| Преемник | Долгорукова, Мария Владимировна |

|

|

|

| Рождение | 1586 |

| Смерть |

2 (12) января 1626 Новодевичий монастырь, Москва |

| Место погребения | Смоленский собор Новодевичьего монастыря → Вознесенский монастырь Кремля → Архангельский собор Кремля |

| Род | Буйносовы-Ростовские, Шуйские |

| Имя при рождении | Екатерина |

| Отец | Буйносов-Ростовский, Пётр Иванович |

| Мать | Мария Ивановна |

| Супруг | Василий IV Шуйский |

| Дети | Анна, Анастасия |

| Отношение к религии | православие |

Родила двух дочерей, скончавшихся в младенчестве, после свержения мужа насильно пострижена в монастырь, где скончалась уже при Романовых.

Биография

Точный год рождения царицы неизвестен, судя по дате её замужества он приходится на 1590-е годы. Днём её рождения, видимо, является 24 ноября — в этот день отмечалась её память в Новодевичьем монастыре. Во вкладной книге монастыря имеется следующая запись под 24 ноября: «Память благоверной царицы и великой княгини Екатерины, во иноцех Елены, схимницы».

Дочь князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского. Мужем её сестры (также носившей имя Мария, но от рождения) стал Воротынский, Иван Михайлович (младший)[3], позже принявший участие в низложении Шуйского. Также у неё были сестра Пелагея и братья Иван и Юрий. В 1607 году они потеряли отца, погибшего в борьбе с болотниковцами в самом начале царствования Шуйского.

Свадьба

Через два года после своего вступления на престол бездетный царь Василий Шуйский, потерявший первую жену Елену Репнину ещё в 1592 году, женился на Екатерине. Её родное имя «Екатерина», считавшееся «не царским», было сменено на «Марию»[4]. Традиционный царский смотр невест не устраивался — c княжной Шуйский был помолвлен давно, ещё при Лжедмитрии I после возвращения из ссылки[5] (что, возможно, сдвигает дату её рождения на более зрелый возраст).

«Женитьба, к которой царь Василий Иванович действительно не слишком стремился и на которую согласился только из соображений династической целесообразности, происходила после долгого вдовства, а затем и прямого запрета царя Бориса, опасавшегося увидеть в новом поколении князей Шуйских претендентов на престол, что могло создать угрозу правлению его сына. Уже царь Дмитрий, по сообщению Жака Маржерета, хотел нарушить этот тяжёлый и незаслуженный запрет, наложенный на старшего князя Шуйского, но произошёл переворот и вчерашний жених превратился из боярина в царя. Затем необходимость борьбы с врагами, в том числе личное участие в походе под Тулу, на долгое время отодвинула вопросы о других государственных и династических интересах», пишет биограф Шуйского В. Н. Козляков[6].

Ему тогда было 56 лет, невеста же, вероятно, вступила в брачный возраст и ей было 16—20 лет.

«А во 115-м году как женился царь и великий князь Василей Иванович всеа Русии, а понял боярина князя Петра Ивановича Буйносова дочь княжну Марью»[5]

6 января Мария Петровна Буйносова была официально названа царской невестой, венчание состоялось 17 января 1608 года. Торжества продолжались три дня, они проходили в Кремле по обычному образцу царских свадеб:

«А как время поспело государеву выходу, и государь вышел, наредясь шуба на соболех, бархат зол от. Заметав полы, в златокованом поясе; пошёл в Золотую полату, сел на государьском месте, и тысяцкому, и дружкам, и бояром, и всему поезду велел сести. А государыню посадили на чертожном месте в Грановитой палате». Затем все участники церемонии отправились из Золотой в Грановитую к ожидающей их «наречённой» царице. Как и было положено, «государьской путь» кропил на всех переходах царский духовник благовещенский протопоп Кондратий, «а идучи говорил безпрестани: „О Тебе радуетца“». Венчание царя Василия Шуйского и царицы Марии Петровны проходило в Успенском соборе. Все три дня шли пиры в Золотой палате, царь на радостях «жаловал бояр вины красными». В последний день «были потехи до стола и после стола»[6].

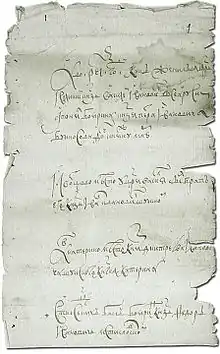

Сохранилась роспись царской свадьбы[7][8], которая свидетельствует, что посаженным отцом был младший брат жениха Иван Иванович Пуговка, а посаженной матерью, за неимением у него жены, — супруга другого брата, Дмитрия — Екатерина Шуйская, дочь Малюты Скуратова (эта другая тёзка царицы позже стала главной подозреваемой в отравлении Скопина-Шуйского). Отсутствие на свадьбе самого Дмитрия, являвшегося наследником брата, возможно, свидетельствует о его пошатнувшемся положении при дворе[6].

Тысяцким был родственник Шуйских князь Фёдор Иванович Мстиславский, его помощником — дядя невесты князь Василий Иванович Белоголовый Буйносов-Ростовский. Михаил Скопин-Шуйский стал первым дружкой жениха, а вторым — Иван Колычев-Крюк (любимец царя, который в том же году будет казнён на Лобном месте за участие в заговоре против него). Таким образом, «на самых первых ролях в свадебном пиру оказались недавние воеводы тульского похода»[6].

Дружками невесты стали воеводы князь Иван Андреевич Хованский и Иван Михайлович Пушкин, «а жены их свахи»[5]. Иван Воротынский, который вскоре женится на сестре царицы, ехал у коня царя — у «государева аргамака»; у саней невесты ехал Василий Михайлович Лобанов-Ростовский, её родич. Свадебный поезд, сопровождавший кортеж, возглавляли родственники Шуйских Иван Васильевич Голицын и Иван Никитич Романов; в нём скакали родственники — Иван Катырёв-Ростовский (позже будет сослан Шуйским) и другие. У первой свечи стоял князь Иван Никитич Меньшой-Одоевский, у второй — князь Пётр Иванович Пронский; в церемонии «у фонаря большого» стоял Дмитрий Погожев. «Ездить дозирать по воротам в Кремле» был назначен Григорий Ромодановский.

На свадьбе присутствовали Фёдор Бутурлин, Григорий Борисович Долгоруков-Роща, Михаил Самсонович Туренин и другие. В свадьбе участвовали и остальные бояре, «которые были на Москве, да дворян человек с 70», то есть, она по-видимому, праздновалась в достаточно узком кругу[6].

Вскоре после торжеств дядя царицы Василий получил боярство, её брат Иван — должность кравчего.

Полутора годами ранее там же праздновалась свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек, и сравнение обоих праздников было у всех на уме — не в пользу Василия. На этой свадьбе было меньше блеска и веселья, кроме того, фоном оказались не прекращавшиеся за кремлёвскими стенами казни его врагов. Царя упрекали в том, что он не проявил милосердия[6], и его свадьба, как писал Исаак Масса в своём «Кратком известие о Московии», «была ознаменована только великими бедствиями и скорбями людей, которых, как это видели, каждый день топили».

На отсутствие царского брата Дмитрия Шуйского на свадьбе иностранцы также обратили внимание. В «Дневнике Марины Мнишек» описано, как позже некий пан Коморовский писал из Москвы воеводе Юрию Мнишку в ссылку в Ярославле: «Дмитрий Шуйский возвратился, потеряв всякую надежду, из-под Алексина, упрекал царя, что тот женился, говоря: „Ты веселишься, а кровь невинная льётся“. Также сказал ему, что уже царствовать тебе осталось недолго, ибо не на кого тебе опереться, а поэтому подумай о себе и о нас, поклониться надо тому, кому царство по справедливости принадлежит». Хотя, вероятней всего, недовольство брата вызвало изменение его положения и потенциальное появление новорождённых наследников[6].

Брак и свержение

.jpg.webp)

Царица успела родить только двух дочерей — Анну (1609)[9] и Анастасию (1610)[10], которые обе умерли во младенчестве. Автор «Бельского летописца» писал:

«у царя Василья Ивановичя всея Русии детей было только две дочери, и те во младенчестве преставились; тако зовомы суть Настасья и Анна».

В трудный для государства период царица по просьбе мужа занималась распродажей дворцового имущества для оплаты войск. Ближние боярыни Соломония Бахтеярова, Анна Урусова и Прасковья Колычева спарывали жемчуг, драгоценные камни и т. д. с сохранившихся одеяний и отдавали на продажу, средства же отдавались ближним людям Шуйского — Семёну Прозоровскому, Ивану Чепчугову и другим. Всего было выручено за 1609 год 17 000 рублей.

«…приданое платье и кузни, а по смотру той рухляди: ожерелье жемчужное женское пугвицы серебряные, а в них втираны искорки каменей обышних, забиваны жемчюжки, серги двоечки на серебре в серге по яхонтику лазуревому, а вдругой по жемчюгу уродцу; перстень золот, а в нём искорка камешек червчат; 4 перстня серебряны позолочены, в одном вставка жемчюжная, а в другом берюзишка; а в дву смазни; летник тафта червчата вошвы атлас на зелёной земле круги серебряны продолговаты; телогрея тафта ала изношена подложена зенденью лазоревою круживо золотное; опашень сукно багрец, а у нево 13 пугвиц серебряных: шубка накладная сукно лундыш светлозелена подпушка тафта ала: каптур соболей, ожерелье бобровое, шапка отлас золотной на зелёной земле, шапенка камка червчата…»

Спустя 2 года после женитьбы, летом 1610 года Василий Шуйский был свергнут в результате боярского заговора. Исполнить формальную процедуру перевода Василия вместе с женой «на старой двор» досталось мужу её сестры князю Ивану Михайловичу Воротынскому. 17 июля царь «сам съехал и с царицею на свой на старой двор, где жил в боярех»[6].

19 июля Василий официально лишился престола, затем он был насильно пострижен в монахи и выдан полякам. Мария была с ним разлучена и, под именем «Елена» также пострижена.

В лето 7118 (1610), июля в 19 день Рязанец дворянин Захарей Ляпунов да князь Петр Засекин с своими советники царя Василиа силою постригошя в чернеческий чин. Обещание же за царя отвещеваше князь Василей Туренин; и предашя под начало в Чюдов монастырь. И потом вскоре и царицу его Марию постригошя силою же и отдашя в Ивановской монастырь («Сказание Авраамия Палицына»).

По сообщению «Нового летописца», царь не признал насильственно проведённый над ним обряд пострижения и на все полагавшиеся по обряду вопросы отвечал твёрдо: «Несть моево желания и обещания к постриганию». Царица Мария Шуйская последовала примеру мужа: «царица ж тако на постригании ответу не даяше».

«Постригли и несчастную Царицу Марию, также безмолвную в обетах, но красноречивую в изъявлении любви к супругу: она рвалась к нему, стонала, называла его своим Государем милым, Царём Великим народа недостойного, её супругом законным и в рясе инока» (Николай Карамзин).

Инокиню Елену отправили в кремлёвский Вознесенский монастырь[6], либо постригли там, а потом отправили в Иоанно-Предтеченский монастырь в Москве. Где оставалась дочь Анастасия, ещё живая к тому времени — неизвестно.

Монахиня

Вскоре новое правительство — Семибоярщина, припомнив распродажу царского имущества, решило обвинить бывшую супругу Шуйского в растрате казны, был устроен суд. Иван Забелин приводит «Розыски государевой казны у бывшей царицы Марьи Петровны Шуйской», являющийся ценным источником для создании представления о женском имуществе того времени[11].

Обвинение пыталось выяснить «сколко княжъ Васильева княгиня Шуйского Государевы казны покрала»[12]

Инокиню допрашивали сначала поднявшие дело сторонники поляков и Лжедмитрия митрополит Пафнутий Крутицкий, бояре Иван Семёнович Куракин (его сестра Мария была замужем за братом царицы Иваном) и Василий Михайлович Мосальский-Рубец, затем дьяки С. Ефимьев и И. Юрьев. «Они вызвали на очную ставку родственниц царицы, сестёр Марию и Ирину, а также Софью и Соломониду Бахтеяровых и Фегинью Великую. Потом бывших хранителей её казны Анну Шестакову и Анну Орлову заставили принести приходные и расходные книги. Все было проверено с большой тщательностью. Более того, дьяки приняли решение конфисковать все подарки царицы, которые она делала близким людям и служительницам. Это возмутило Марию Петровну»[6]. На расспросы судей бывшая царица отвечала, что она не может помнить, кого она и её муж жаловали, и что «Рострига был не лучше нас, да его дачи не у кого не емлют», укоряла бояр за то, что они её позорят и грабят. Также она выразила надежду, что снова будет жить с Василием, на что ей было отвечено, что она «слово говорит непригожее, муж её и она пострижены, как тому статись, что жить в мире по-прежнему»[12]. Царица упорно уверяла, что все деньги и драгоценности из казны потрачены на жалованье служилым людям и придворным.

«Документы не дают нам окончания этого дела, из него видно только, что некоторые из вещей, пожалованных бывшей царицей, были отобраны от их владельцев», — пишет Л. М. Савёлов, опубликовавший об этом известие в «Русском Архиве»[12].

В ноябре 1620 года[13] бывшая царица была отправлена в Суздальский Покровский монастырь — известную тюрьму царственных узниц, где ранее жили великая княгиня Соломония Сабурова и вдова царевича Ивана Евдокия Сабурова. По сообщению «Пискарёвского летописца» (которому не всегда принято верить), насильно постриженный бывший царь снял с себя монашеские одежды, как только оказался за пределами Московского Кремля, будучи отослан к полякам. По его версии, патриарх Гермоген, не одобрявший этого акта, разрешил снять с себя чернецкое платье и царице: «…а царица с собя платье чёрное скинула же по благословению патриарха Гермогена Московского и всеа Русии, а жила в Покровском монастыре в Суздале»[6].

Видимо, дочь Анастасия находилась при матери во время её отправки в Суздаль, где девочка скончалась и была погребена[6].

В 1612 году Василий Шуйский скончался в плену. Через 3 года после его свержения, в 1613 году, на русский престол был избран Михаил Фёдорович, что облегчило положение царицы. Мать нового царя Марфа Шестова, когда-то и сама насильно постриженная, очевидно, дружила с Еленой, которая ещё царицей помогала семье Филарета[14].

В сотной нижегородской грамоте 1621 и 1622 годов, хранящейся в Нижегородской градской думе, есть некоторые известия об участи Марии. Ей пожалованы были Михаилом поместья в гг. Белогород и в Городец, два дома в Нижегородском Кремле. Царица имела своего приказчика и приказных людей[15].

Вот слова сотной грамоты, свидетельствующей об этом: На 34 листе на обороте и на 35-м: «Двор Царя Василия Ивановича Царицы иноки Елены Петровны приказных её людей из вотчины Бело-городские волости, а в нём живёт дворник Нестерко Сапожник — не тяглое место». На 43 листе на обороте: «Двор для осадного времени Царя Василия Ивановича Царицы Елены Петровны из Городецкие волости прикащика Карпа Верещагина, а в нём живёт дворник ярыжной Ивашко Ржевитин».

Известно, что в 1615 году царица-инокиня переехала в традиционное почётное обиталище царственных монахинь — Новодевичий монастырь[16], а царь прислал инокине Елене «на новоселье» 40 соболей[17]. Для неё возвели просторные палаты с хозяйственными постройками. Для обихода ей были выделены значительные средства и приставлены слуги.

Смерть и погребение

Умерла в 1626 году, пережив мужа на 14 лет. Новый летописец о её смерти сообщает[18]:

В то же время преставилась царица Елена, царя Василия Ивановича жена, а была пострижена на Москве в московском Новом Девичьем монастыре, а дочь была боярина князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского.

Была погребена в суздальском монастыре, в усыпальнице под главным собором — вместе с великой княгиней Соломонией Сабуровой, царицей Анной Васильчиковой и другими знатными ссыльными монахинями. В 1635 году по просьбе Михаила Фёдоровича поляки возвратили останки Василия Шуйского, которые поместили в мужской царской усыпальнице — Архангельском соборе в Кремле, тогда же останки его несчастной супруги были перезахоронены[19] с почётом в усыпальнице русских цариц — в Вознесенском монастыре в Московском Кремле (в гробнице на левой стороне у стены). (А в Суздале осталась, вероятно, могила её дочери Анастасии, которая была вскрыта в XX веке и сторонниками теории заговора считается могилой Георгия Васильевича — якобы старшего брата Ивана Грозного от Соломонии Сабуровой.)

Надпись на саркофаге гласит[20]:

«Лета 7134 генваря в 2 день на памят иже во святых отца нашего Селивестра папы римскаго преставися раба божия благовернаго царя и великого князя Василия Ивановича всея Русии царица Екатерина инока схимница Елена»

После разрушения Вознесенского монастыря большевиками её останки, вместе с прочими, были перенесены в подземную палату южной пристройки Архангельского собора, где находятся и сейчас. Обнаружен и отреставрирован уникальный аналав из её саркофага. «Эта сложная многофигурная шитая деталь монашеского облачения царицы-инокини отличается тонким и мастерским исполнением и включает в себя не только изображения трёхглавого храма, архангелов, голгофского креста, цветов и т. д., но и многострочную надпись»[1].

Также в её могиле была обнаружена печать, а специалистом-палеографом А. М. Житеневой (МГУ) прочитана надпись на ней и определена её принадлежность отцу царя Михаила патриарху Филарету[21], очевидно, принимавшему участие в церемонии погребения.

Библиография

- Савёлов Л. М. Страничка из истории Смутного времени. Царица Мария Петровна Шуйская // Русский архив. 1914. Вып. 2. — М., 1914. — С. 222—234.

Примечания

- Захоронения великих княгинь и цариц. Музеи Московского Кремля. Дата обращения: 22 февраля 2019. Архивировано 13 ноября 2013 года.

- Большая Энциклопедия русского народа (недоступная ссылка). Дата обращения: 3 декабря 2013. Архивировано 7 декабря 2013 года.

- Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 154.

- Существует маргинальная версия, что Шуйский поочередно был женат на сестрах Марии и Екатерине Шуйских, то есть перемены имени не было, см. Таймасова, Людмила Юлиановна. Тайный брак царя Василия Шуйского и «Сын его дочери» // Новый исторический вестник. — 2012. — Вып. 31. — ISSN 2072-9286.

- Чиновный список свадьбы царя Василия Ивановича Шуйского с княжной Марьей Петровной Буйносовой-Ростовской

- Василий Шуйский - Флибуста. militera.lib.ru. Дата обращения: 22 февраля 2019.

- 1608 г. января 17. Чиновный список свадьбы царя Василия Ивановича Шуйского с княжной Марьей Петровной Буйносовой-Ростовской. Российский государственный архив древних актов. Ф. 135. Древлехранилище. Отд. IV. Рубрика II. № 13. Л. 1-16; Ф. 156. Оп. 1. № 7. Л. 1-16. Список 1624 г. Из архива Посольского приказа. Публикации: ДРВ. Изд. 2-е. Ч. 13. С. 122—127.

- Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113—7121 гг.). М., 1907. С. 95, 249, 269—271 (Чин бракосочетания царя Василия Ивановича Шуйского с княжною Мариею (Екатериною) Буйносовой-Ростовской).

- Акт. ист. П. 283, Акт. арх. эксп. П. 23.

- Акт. ист. П. 334.

- Lib.ru/Классика: Забелин Иван Егорович. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. az.lib.ru. Дата обращения: 22 февраля 2019.

- Савёлов Л. М. Страничка из истории Смутного времени. Царица Мария Петровна Шуйская // Русский архив. 1914. М., 1914. Вып. 2. С. 222—234.

- МАРИЯ в царском звании, а при св. крещении Екатерина Петровна (в иночестве Елена), царица. a-nomalia.narod.ru. Дата обращения: 22 февраля 2019.

- Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: история текста. — СПбИИ РАН. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — С. 284. — ISBN 5-86007-405-0.

- Несчастная Царица. О жизни и кончине Государыни Марии Петровны Буйносовой-Ростовской. Александр Рожинцев (недоступная ссылка). Дата обращения: 22 февраля 2019. Архивировано 7 декабря 2013 года.

- Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь — Официальный сайт. novodev.msk.ru. Дата обращения: 22 февраля 2019.

- Грехи и святость. Как любили монахи и священники. — Энас, 2013-08-28. — 288 с. — ISBN 9785931966557.

- Новый летописец (XVIII) (рус.), Церковно-Научный Центр "Православная Энциклопедия". Дата обращения 22 февраля 2019.

- Покровский монастырь | Достопримечательности Суздаля. Суздаль Онлайн. Дата обращения: 22 февраля 2019.

- Панова Т. Д. Некрополи Московского Кремля изд. 2-е, испр. и доп. (недоступная ссылка). Руссист (2003). Дата обращения: 27 марта 2011. Архивировано 6 марта 2012 года.

- Важные сведения о внешнем облике и типах одежды женщин средневековой Руси // Kreml.ru