Битва при Принице

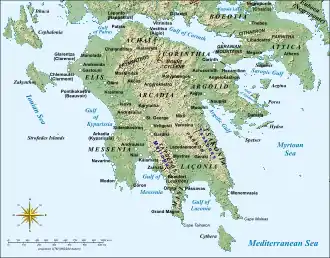

Битва при Принице (греч. Μάχη της Πρινίτσας; фр. Bataille de Prinitza) — битва, произошедшая в конце 1263 года[1] у Приницы (возле Олимпии) между войском Византийской империи под командованием Константина Палеолога и войском Ахейского княжества под руководством Жана де Катава.

| Битва при Принице | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Война между Ахейским княжеством и Византией (1263—1264), Войны византийцев в Морее | |||

| |||

| Дата | осень 1263 | ||

| Место | Приница | ||

| Итог | полная победа Ахейского княжества | ||

| Противники | |||

|

|

|||

| Командующие | |||

|

|||

| Силы сторон | |||

|

|||

| Потери | |||

|

|||

|

|

|||

Предыстория

В 1259 году правитель Ахейского княжества Гильом II Виллардуэн попал в плен к византийцам в битве при Пелагонии[2]. Император Византии Михаил VIII Палеолог освободил Гильома из плена взамен уступки Гильомом Византии части юго-восточной Мореи с замками Мистра и Майна и городом Монемвасия[2]. Кроме того, правитель Ахейского княжества присягнул на верность василевсу[3]. Однако, вернувшись в Ахейское княжество, Гильом, освобождённый от своих обещаний византийскому императору папой римским Урбаном IV, нарушил клятву верности Михаилу VIII и стал готовиться к обороне своих владений[4][3].

В ответ на эти действия, осенью 1262 года Михаил VIII отправил в Морею войско под руководством паракимомена Иоанна Макриноса[5]. Заручившись поддержкой местного населения в юго-восточной Морее, Макринос сообщил византийскому императору, что захват всего Пелопоннеса возможен при наличии дополнительных войск[5]. После этого весной 1263 года Михаил VIII отправил в Морею ещё одно войско под командованием своего младшего брата, севастократора Константина[5].

Прибыв на Пелопоннес, Константин начал осаду удерживаемого войсками Ахейского княжества Лакедемона[5]. Гильом II отправился в Коринф, чтобы собрать свои силы[4]. Тогда Константин, воспользовавшись отсутствием Гильома, решил начать наступление на столицу Ахейского княжества Андравиду. Сняв осаду с Лакедемона, армия Константина пересекла бо́льшую часть Ахейского княжества[6], двигаясь по долине реки Алфей, и встала лагерем у села Приница[6].

Услышав о приближении византийского войска, заместитель Гильома II в Ахайе Жан де Катава собрал все имевшиеся в его распоряжении силы и двинулся навстречу Константину[7].

Битва

Силы сторон

Войско Византии намного превосходило противника по численности[8]. Согласно греческой версии Морейской Хроники, византийское войско насчитывало около 6 тысяч кавалеристов, разделённых на 18 полков[9][10]. Данные об общей численности византийской армии, участвовавшей в битве при Принице, варьируются в разных частях Хроники, и составляют примерно от 9 до 14 тысяч пехотинцев[10]. Кавалерия состояла из туркменских наёмников и анатолийских греков, которые, по предположению Вилскмана, были легко вооружены[10]. Кроме того, в кавалерии служили также местные греческие архонты. Византийская пехота была неорганизована и состояла из жителей юго-восточной Мореи[10].

В Хрониках слуги и оруженосцы не были включены в число франкских рыцарей, поэтому войско Ахейского княжества могло достигать 1 000 человек, из которых 300 (или 312) приходилось на рыцарей, а остальные — на оруженосцев и слуг[11]. Войско франков (то есть войско княжества) состояло из солдат гарнизона Андравиды и соседних областей[1].

Битва

Жан де Катава и его войско вышли к деревне Агриди и увидели византийцев[6]. Рано утром франки спустились в долину Алфея. Перед битвой Жан де Катава произнёс речь, точный текст который неизвестен[6]. По словам автора Морейской хроники Жан де Катава упомянул, что, хотя византийское войско имело численное превосходство, оно состояло из солдат, которые были родом из разных мест и не имели опыта сражений с франками. В уста Жана хронист вложил слова: «Все их лошади — клячи, и один из наших боевых коней сбивает пятнадцать их за раз»[7].

По предположению Ю. Вилскмана франки построились в три линии. Сам Жан де Катава, будучи старым и страдая от болезни (ревматизма[9][7] или подагры[6]), не мог держать в руках оружие, но он привязал к своей руке знамя Гильома II[9] и пообещал ехать впереди войска, а также приказал своим солдатам убить себя, если он проявит во время битвы колебания или какой-либо страх[7].

Константин Палеолог, увидев приближающихся франков, послал навстречу противнику отряд в тысячу кавалеристов с копьями. После первого же столкновения треть франков были выбиты из сёдел, но, по словам Хроники, ни один из них не был ранен, и они быстро сели на лошадей[9][7]. Сначала казалось, что франки будут уничтожены превосходящими их численно византийцами[6]. Но к полудню франки не только разбили византийцев, но и стремительно пошли вперёд. Сам Жан де Катава направился к палатке Константина Палеолога, стоявшей на небольшом холме[9][7].

Среди основных сил византийцев, которые были не готовы к бою[12], вспыхнула паника[9]. Севастократор осознал опасность, только когда солдаты Ахейского княжества почти достигли его палатки. В свите Константина вспыхнула паника, только один человек подвёл ему свою лошадь[7], после чего Константин бежал с поля боя[4]. Франки ворвались в лагерь противника, и началась резня[6]. Все византийцы были бы убиты[6], если бы остатки войска не укрылись в горно-лесистой местности близ Приницы[12]. Сам Константин спасся только потому, что воспользовался помощью местных жителей, которые провели его «дикими местами»[9]. Франки не стали преследовать противника, из-за труднопроходимой местности[7], но разграбили лагерь византийцев и захватили около тысячи лошадей[6]. Также, возможно, что франки захватили осадную технику противника[8].

Те, кто участвовал в битве, объясняли неожиданную победу франков божественным вмешательством. Некоторые говорили, что Дева Мария, возмущённая недавним сожжением византийцами цистерцианского монастыря Исова[7], внесла свой вклад в победу франков. Самые суеверные говорили, что видели всадника на белом коне впереди франкских войск и что этим всадником был Святой Георгий[6][9].

Последствия

После поражения византийского войска Константин Палеолог и остатки его войск отступили в Мистру[6], где севастократор перегруппировал свои силы[3]. Константин хотел сразу же вновь выступить в поход против Ахейского княжества, но из-за наступившей зимы, рассредоточения войск и потери большого количества лошадей отказался от плана зимнего наступления. Гильом II также с наступлением зимы распустил свои войска[7].

Новое наступление византийцев началось только следующей весной, в итоге которого они были разбиты в битве при Макри-Плаги[7].

Примечания

- Runciman, 2009, p. 36-37.

- Wilskman, 2012, p.172-174.

- Bartusis, 1997, p.49-50.

- Wolff, 1969, p. 253—254.

- Wilskman, 2012, p.174-178.

- Zakythinos, 1932, p.33-38.

- Wilskman, 2012, p.185-193.

- Wilskman, 2012, p.193-197.

- Медведев, 1973, Глава II.

- Wilskman, 2012, p.179-185.

- Wilskman, 2012, p.186.

- Bon, 1969, p. 129-131.

Литература

- Runciman S. Lost Capital of Byzantium: The History of Mistra and the Peloponnese. — 2009. — 168 с.

- Медведев И. П. Мистра. Очерки истории и культуры поздневизантийского города. — Ленинград: Наука, 1973.

- Wolff, R. L. The later Crusades, 1189-1311 // (англ.) / Hazard, Harry W.. — University of Wisconsin Press, 1969. — P. 234—275.

- Bon, A. La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d'Achaïe. — Paris: De Boccard, 1969.

- Zakythinos D.A. Le Despotat grec de Morée. — Paris, 1932. — Vol. 1 : Histoire Politique.

- Bartusis M. The Late Byzantine Army: Arms and Society 1204–1453. — University of Pennsylvania Press, 1997. — ISBN 0-8122-1620-2.

- Wilskman J. The battle of Prinitsa in 1263. — Byzantinische Zeitschrift, 2012. — Т. 105. — 167-198 с.