Амсар (Азербайджан)

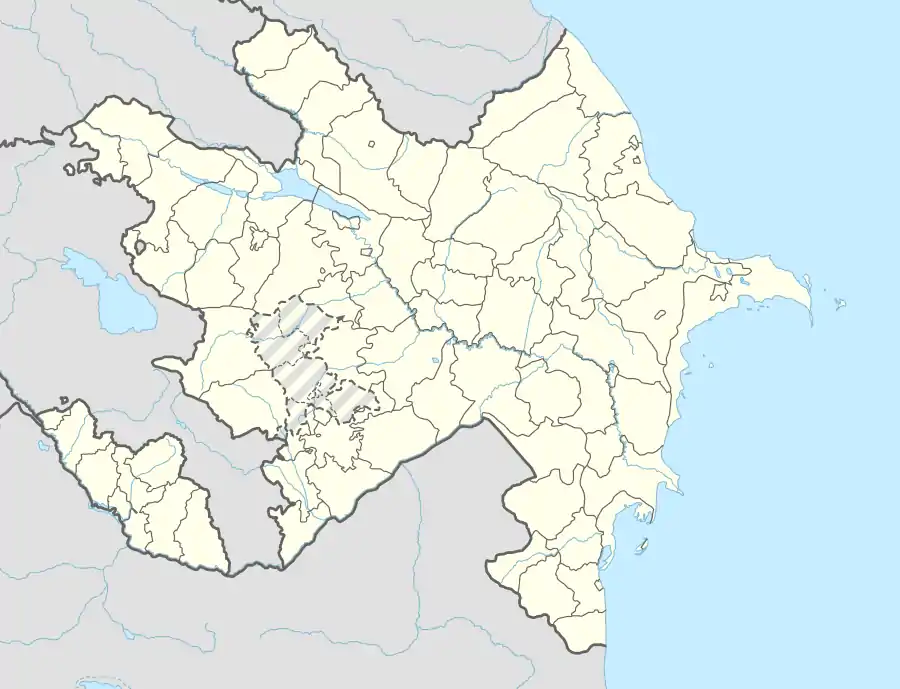

Амсар (азерб. Amsar, по азербайджанской кириллице Амсар[2] или Əмсар[2]) — селение в Губинском районе Азербайджана. С Амсаром были тесно связаны братья Бакихановы, являвшиеся потомками династии Бакинских ханов.

| Селение | |

| Амсар | |

|---|---|

| азерб. Amsar | |

| |

| 41°20′20″ с. ш. 48°31′38″ в. д. | |

| Страна |

|

| Район | Губинский |

| История и география | |

| Часовой пояс | UTC+4:00 |

| Население | |

| Население | 4382[1] человека (2009) |

| Национальности | азербайджанцы |

| Конфессии | мусульмане-сунниты |

| Катойконим | амсарцы |

| Официальный язык | азербайджанский |

|

|

|

Этимология

Топоним Амсар имеет арабское происхождение и означает «большое поселение»[3].

История

В 1803 году в деревне Амсар вместе со своей семьёй обосновался бывший бакинский хан — Мирза Мухаммад-хан II[4]. В то время Амсар входил в состав Кубинского ханства, пока оно в 1806 году не стало частью Российской империи. В 1810 году вместо ханства была образована Кубинская провинция.

В 1824 году главноуправляющий Грузией, генерал от инфантерии А. П. Ермолов «сознавая важность степени Мирза Мухаммад-хана II и преданность его России», предоставил последнему семь деревень в Кубинской провинции

с особую привилегией не взыскивать с них следующих в казну податей, предоставляя в пользу его как все эти подати, так равно и доходы по правам бекского управления в кубинской провинции[5][6].

В ведомости от 10 марта того же года Амсар числится среди этих семи деревень[6]. Мирза Мухаммад-хан II владел этими деревнями до своей смерти в 1837 году[7]. Здесь в Амсаре, в своём загородном доме, проживали Мирза Мухаммад-хан II, его супруга Софие-ханум и их невестка (супруга учёного и писателя Аббас Кули-аги) — Сакина[8]. В 1833 году эта деревня числилась за сыновьями Мирзы Мухаммад-хана II — Аббас Кули-аги и Джафар Кули-аги Бакихановыми[9]. После смерти Аббас Кули-аги Бакиханова, его супруга и одновременно двоюродная сестра Сакина по наследству пользовалась доходами пары деревень, а также частично деревни Амсар[10].

Деревня Амсар (название на местном языке азерб. ﺍﻣﺼﺎﺭ) относилась к Типскому магалу Кубинского участка одноимённого уезда Дербентской губернии[11], существовавшей в 1846 — 1860 годах. После упразднения Дербентской губернии, её большая часть вошла в состав новообразованной Дагестанской области, в то время как Кубинский уезд отошёл Бакинской губернии.

В последующем Амсар фигурировал в числе населённых пунктов Кубинского уезда Бакинской губернии[12][13][14][15]. Он относился к Кубинскому уездному полицейскому участку (местоприбывание пристава было в с. Рустов)[16].

В дореволюционной газете Кавказ № 105 от 1872 года сообщалось, как с помощью амсарцев удалось обезвредить опасного преступника Курбана, действовавшего в Кубинском уезде[17].

На 1 января 1961 года Амсар вместе с пятью сёлами (Амсарказма, Эрмяки, Дигях, Алыч и Мирзакышлак) и посёлком Алычского лесозавода составляли Амсарский сельский совет (сельсовет) Кубинского района Азербайджанской ССР[18]. К 1 января 1977 года Амсарский сельсовет включал 4 населённых пункта (Амсар Эрмяки, Дигях и Алыч), в то время как Мирзакышлак теперь относился к Нюгедивскому-I сельсовету[19].

Рядом с Амсаром располагался пионерский лагерь «Гырмызы гəрəнфил» («Красная гвоздика»)[2].

Население

XIX век

В Амсаре, по ведомости от 10 марта 1824 года, было 49 дворов[6]. Согласно сведениям «Кавказского календаря» на 1857 год в селении Амсар проживали «татары»-сунниты (то есть азербайджанцы-сунниты) и разговаривали по-«татарски» (то есть по-азербайджански)[11]. Что касается братьев Бакихановых (Аббас Кули-аги и Джафар Кули-аги), которые также проживали в Амсаре, то они были мусульманами-шиитами[9].

По данным списков населённых мест Бакинской губернии от 1870 года, составленных по сведения камерального описания губернии с 1859 по 1864 год, здесь имелось 125 дворов и 758 жителей, состоящих из «татар»-суннитов (азербайджанцев-суннитов)[12]. Последующие материалы показывают, что численность населения возросла. Так, по сведениям 1873 года, опубликованным в изданном в 1879 году под редакцией Н. К. Зейдлица «Сборнике сведений о Кавказе», в деревне Амсар было уже 152 двора и 921 житель; тоже «татары»-сунниты (азербайджанцы-сунниты)[13].

Материалы посемейных списков на 1886 год показывают здесь 1,128 жителей (159 дымов) и все «татары»-сунниты (азербайджанцы-сунниты), из которых 1,120 крестьян (158 дыма) и 8 представителей суннитского духовенства[14]. По результатам переписи 1897 года в Амсаре проживало 1,055 человек, из которых 1,054 мусульмане[15].

XX век

В одной из статистических ведомостей, приложенной к Обзору Бакинской губернии за 1902 года и показывающей национальный состав коренного населения населённых пунктов Бакинской губернии на 1 января 1903 года, по Амсару указаны 154 дыма и 1,112 жителей, «татар»-суннитов (азербайджанцев-суннитов) по национальности[20].

Численность и состав населения Амсара приводится и в «Кавказском календаре» на 1904 год. Сведения этого источника опирались на данные статистических комитетов Кавказского края. Согласно календарю, в Амсаре было 1,332 жителей и также в основном «татары» (азербайджанцев)[21].

О сословном, этническом и численном составе Амсара, а также ряде других сведений говорится в Списке населённых мест, относящимся к Бакинской губернии и изданном Бакинским губернским статистическим комитетом в 1911 году. Согласно этим данным численность населения деревни составляло 1,284 человека (158 дымов), «татар» (азербайджанцев) по национальности, из которых 1,259 поселян (156 дымов), 20 представителей духовенства (1 дым), а также 5 представителей дворян и беков (1 дым)[16]. По тем же сведениям 4 мужчины имели грамотность на языке местного населения и один мужчина — на русском[16].

Согласно «Кавказскому календарю» на 1910 год в Амсаре за 1908 год проживало 1,354 человек, преимущественно «татары» (то есть азербайджанцы)[22]. Очередной «Кавказский календарь» на 1912 год приводит тот же этнический состав, но численность населения указана в количества 1,345 жителей[23]. Снижение населения фиксирует и «Кавказский календарь» на 1915 год, по данным которого здесь проживало уже 1,137 человек и также в основном «татары» (азербайджанцы)[24]. Эти сведения (численность и этнический состав) повторяются в «Кавказском календаре» на 1916 год[25].

Согласно результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года Амсар населяли 1,227 человек и преимущественно азербайджанские тюрки (азербайджанцы), а само население состояло из 657 мужчин (из них 7 грамотных) и 570 женщин (из них 1 грамотная)[26].

В материалах издания «Административное деление АССР», подготовленного в 1933 году Управлением народно-хозяйственным учётом АССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года в Амсаре проживало 1545 человек (353 хозяйства), из них 827 мужчин и 718 женщин. Национальный состав всего сельсовета, (сёла Амсарказма, Аски-Игрых) центром которого являлся Амсар, на 100 % состоял из тюрок (азербайджанцев)[27].

По состоянию на 1976 год численность населения Амсара составляла 1,782 человека. Основной отраслью хозяйства являлось выращивание фруктов[2].

Известные жители и уроженцы

Жителями и уроженцами Амсара являлись: Аббаскули-ага (1794—1847) — азербайджанский учёный и писатель, полковник. Абдулла-ага (1824—1879) — российский военачальник, генерал-майор (1871). Джафар Кули Ага (1796—1867) — российский военачальник, генерал-лейтенант. Его сыновья — Ахмед-ага — полковник лейб-гвардии Казачьего полка. Гасан-ага — российский военачальник, генерал-майор (1879).

Также уроженцем Амсара являлся Аловсат Мамедшах оглу Бахышов — советский азербайджанский общественный и политический деятель, председатель совета ветеранов Азербайджана[28].

Образование

В селе действует средняя школа.

Достопримечательности

К западу от деревни находится минеральный источник, называющийся «Амсар». Вода холодная, бесцветная и прозрачная. Местными жителями слегка подогретая вода применяется в лечебных целях[29].

В 1 км к западу от селения Амсара, на правом берегу реки Агчай, расположены остатки средневекового поселения «Гадимйер» («Древнее место»). Это невысокий холм с площадью поверхности 900 м². Специальная археологическая экспедиция «Свод археологических памятников Азербайджана» (САПА) зафиксировала и обследовала его в 1980 году. Здесь были добыты различные керамические изделия; сам памятник предварительно был датирован XV — XVII веками[30].

Примечания

- Перепись по Губинскому району на 2009 г.

- Азербайджанская советская энциклопедия / Под ред. Дж. Кулиева. — Баку: Главная редакция Азербайджанской советской энциклопедии, 1976. — Т. 1. — С. 313.

- Azərbaycan_toponimlrinin_ensiklopedik_I.pdf Энциклопедический словарь топонимики Азербайджана = Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti : в 2 т. / под ред. Р. Алиевой. — Баку : Шарк-Гарб, 2007. — Т. 1. — 40 с.

- Ахмедов Э. А. К. Бакиханов: эпоха, жизнь, деятельность. — Баку: Элм, 1989. — С. 56-57.

- Агаян Ц. П. А.-Бакиханов. — Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1948. — С. 32.

- Ахмедов Э. А. К. Бакиханов: эпоха, жизнь, деятельность. — Баку: Элм, 1989. — С. 46.

- Агаян Ц. П. А.-Бакиханов. — Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1948. — С. 32-33.

- Современники о Бакиханове. — Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1959. — С. 16-17.

- Современники о Бакиханове. — Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1959. — С. Приложение.

- Ахмедов Э. А. К. Бакиханов: эпоха, жизнь, деятельность. — Баку: Элм, 1989. — С. 74.

- Кавказский календарь на 1857 год. — Тифлис, 1856. — С. 377.

- Список населённых мест Бакинской губернии // Списки населенных местностей Российской империи. По Кавказскому краю. Бакинская губерния. — Тифлис, 1870. — Т. LXV. — С. 59.

- Сборник сведений о Кавказе / Под ред. Н. Зейдлица. — Тифлис: Типография Главного Управления Наместника Кавказского, 1879. — Т. 5.

- Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлечённых из посемейных списков 1886 г.. — Тифлис, 1893.

- Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий, по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г.. — Санкт-Петербург, 1905. — С. 23.

- Сборник сведений по Бакинской губернии. Вып. 1. Список населённых мест, количество земли и податное обложение поселян. — Баку: Типография губернского правления, 1911. — С. 62-63.

- Волынский В. Куба // Кавказ. — 1872. — № 105. — С. 2.

- Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1961 года. — Баку: Азернешр, 1961. — С. 82.

- Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1977 года. — 4-е изд.. — Баку: Азербайджанское гос. изд-во, 1979. — С. 57, 58.

- Обзор Бакинской губернии за 1902 год. Приложение ко всеподданнейшему отчёту. — Баку: Типография губернского правления, 1903. — С. Лит. А.

- Кавказский календарь на 1904 год. III отдел. — Тифлис, 1903. — С. 3, 4.

- Кавказский календарь на 1910 год. Часть 1. — Тифлис. — С. 182.

- Кавказский календарь на 1912 год. Отдел статистический. — Тифлис. — С. 124.

- Кавказский календарь на 1915 год. Отдел статистический. — Тифлис. — С. 88.

- Кавказский календарь на 1916 год. Отдел статистический. — Тифлис. — С. 15.

- Азербайджанская сельско-хозяйственная перепись 1921 года. Итоги. Т. I. Вып. II. Кубинский уезд. — Издание А. Ц. С. У.. — Баку, 1922. — С. 12-13.

- Административное деление АССР.. — Баку: Издание АзУНХУ, 1933. — С. 68.

- Аловсат Мамедшах оглу Бахышов

- Азәрбајҹан ССР-ин изаhлы ҹоғрафи адлар лүғəти. — Бакы: Азәрбајҹан ССР Елмлəр Академијасы Нəшријјҹаты, 1960. — С. 25.

- Халилов Дж., Кошкарлы К., Аразова Р. Свод археологических памятников Азербайджана. Вып. 1. Археологические памятники северо-восточного Азербайджана. — Баку: Элм, 1990. — С. 34.