Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыкове

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыкове — православный храм Успенского благочиния Московской городской епархии. Построен в 1840—1850-х годах в подмосковном селе Троице-Лыково (ныне в составе Москвы). Главный престол освящён в честь праздника Успение Пресвятой Богородицы, боковые приделы — в честь Великомученицы Екатерины и Николая Чудотворца. Храм является подворьем Покровского монастыря. Имеет статус объекта культурного наследия регионального значения[1].

| Православный храм | |

| Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыкове | |

|---|---|

| |

| 55°47′25″ с. ш. 37°24′20″ в. д. | |

| Страна | |

| Местоположение | Москва, Одинцовская улица, 24 |

| Конфессия | Православие |

| Епархия | Московская городская епархия |

| Архитектурный стиль | Русский |

| Автор проекта | Н. И. Козловский, С. Ф. Кулагин |

| Основатель | Н. А. Бутурлин |

| Дата основания | 1850-е |

| Статус |

|

| Состояние | действует |

| Сайт | uspenie.strogino.ru |

История

Инициатором строительства нового каменного храма в Троице-Лыкове был Николай Александрович Бутурлин, сын бывшей владелицы села Екатерины Павловны Бутурлиной. В 1843 году он подал митрополиту Московскому Филарету (Дроздову) прошение[2]:

Покойная родительница моя <…> завещала мне в подмосковном селе Троицком для всегдашнего поминовения ее, и родителей, и родственников ее от Духовного Начальства испросить позволение на сооружение ружной церкви с двумя приделами и о принятии на ругу особенного священника с причетником. Приступая ныне к сей священной обязанности, честь имею представить при сем план той церкви, которую соорудить я намерен во имя Успения Божией Матери, а приделы — один во имя Святыя Великомученицы Екатерины и другой во имя Святителя и Чудотворца Николая, прошу на сооружение оной Архипастырского Вашего благословения. Вместе с этим честь имею доложить, что на содержание сего храма и Священника с причетником внесено мною Московского Воспитательного Дома в Опекунский Совет февраля 5-го 1841 года пятнадцать тысяч рублей, а на серебро 4285 рублей 71 и 3/7 копейки, на что и выдан мне билет. А так как совершенное окончание храма сего следует в 1845 или 1846 годах, то капитал сей возвысится до 18 000 рублей.

Оригинальные чертежи храма не сохранились, однако известно, что смету на строительство храма подписал московский архитектор Николай Ильич Козловский. Строился храм дольше, чем предполагалось изначально. Северный придел Великомученицы Екатерины был освящён в 1851 году, южный предел Николая Чудотворца — 15 января 1856 года. Освятили приделы храма в честь небесных покровителей Бутурлиных. Известно, что на момент составления описи имущества в 1858 году главный Успенский престол ещё не был освящён[3].

Архитектор Н. И. Козловский построил храм в классическом стиле, в духе остальных своих работ. Основной объём вытянут с севера на юг. Вместо апсиды был ризалит, с запада — крыльцо. Декор храма был минимальным. Первое время он не был отштукатурен. Плоскую крышу венчала большая глава на низменном трибуне. В конце XIX века краевед А. А. Ярцев упоминал, что церковь была «с синею главою, усыпанною звёздами». Крест был медный, вызолоченный[4].

В храме имелось три трёхъярусных резных вызолоченных иконостаса. Ажурные Царские врата вели в три алтаря. Согласно описи 1858 года, в новый каменный храм были перенесены святыни из старой деревянной церкви: иконы Успения, Параскевы Пятницы, пророка Илии. Новые иконы были написаны на холсте. Главная икона храма — образ Успения Пресвятой Богородицы — была в серебряном окладе с позолоченными одеждами и венцами и подписью «Пресвятая Богородица, спаси нас». Пол храма был покрыт лещадными плитами. Отапливалось помещение двумя изразцовыми печами[4].

После того как владельцами Троице-Лыкова стали купцы Карзинкины, храм перестал быть ружным и стал приходским. В 1902 году храм был вновь освящён после реконструкции, устроенной по инициативе Ю. М. Карзинкиной. Архитектор Семён Фёдорович Кулагин перестроил храм в русском стиле. Была расширена трапезная, и пристроена новая шатровая колокольня. В западной части расположилась ризница и лестница на второй ярус. К балкону хора вела отдельная винтовая лестница, там по бокам были устроены новые приделы — Казанской Божией Матери и преподобного Серафима Саровского. На фасадах основного объёма архитектор поместил парапеты с кокошниками. Трапезная и колокольня были декорированы фризами, ширинками и кокошниками[5].

После перестройки в храме было сделано пароводяное отопление. Интерьер храма был заново отделан. Иконостас был заново вызолочен, иконы отреставрированы художником Софиновым, приобретена новая утварь. Пол был покрыт метлахской плиткой. На колокольню был водружён колокол весом около 600 пудов, изготовленный на Финляндском заводе[6].

В 1930 году храм был закрыт и приспособлен под сельский клуб[7]. В 1943—1979 году здесь размещался репетиционный зал Суворовского музыкального училища, затем — столовая профилактория Курчатовского института. В советское время купол и глава колокольни были демонтированы, нижняя часть стен была облицована кафельной плиткой. В 1980-х годах в здании произошёл пожар[8].

В октябре 1989 года храм был возвращён Русской православной церкви, после чего началось его восстановление. 31 марта 1990 года он был вновь освящён малым иерейским чином[9]. 30 октября 2011 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма[10]. С 2013 года храм является подворьем Покровского ставропигиального женского монастыря у Покровской заставы[9].

|

|

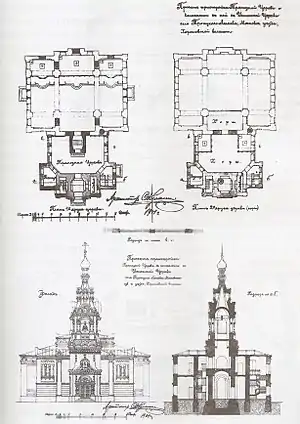

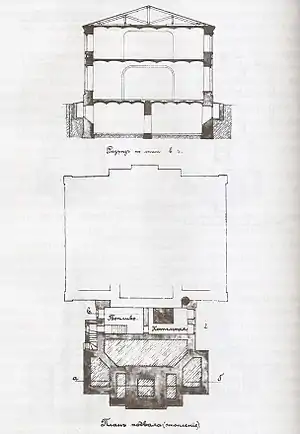

| Проект пристройки колокольни | Разрез и план подвала |

Примечания

- Храм Успения Пресвятой Богородицы в усадьбе Троице-Лыково, 1850-е гг., 1900-е гг., архитектор С. Ф. Кулагин

- Вайнтрауб, Карпова, Скопин, 2000, с. 242—243.

- Вайнтрауб, Карпова, Скопин, 2000, с. 243.

- Вайнтрауб, Карпова, Скопин, 2000, с. 244.

- Вайнтрауб, Карпова, Скопин, 2000, с. 246.

- Вайнтрауб, Карпова, Скопин, 2000, с. 245.

- Вайнтрауб, Карпова, Скопин, 2000, с. 249.

- Вайнтрауб, Карпова, Скопин, 2000, с. 250.

- Подворье Покровского женского монастыря в Троице-Лыково в составе района Строгино г. Москвы. Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы. Дата обращения: 1 апреля 2018.

- Предстоятель Русской Церкви совершил великое освящение Успенского храма в Троице-Лыково и возглавил хиротонию архимандрита Феофана (Кима) во епископа Кызыльского и Тывинского. Patriarchia.ru. Дата обращения: 1 апреля 2018.

Литература

- Вайнтрауб Л. Р., Карпова М. Б., Скопин В. В. Храмы Северо-Западного округа и Зеленограда. — М.: Издательский дом «Знаменское», 2000. — С. 242—250. — 415 с.