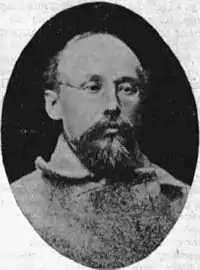

Сажин, Михаил Петрович

Михаи́л Петро́вич Са́жин (18 октября 1845, Ижевский завод, Вятская губерния — 8 января 1934, Москва) — русский революционер, народник, анархист, деятель международного революционного движения.

| Михаил Петрович Сажин | |

|---|---|

| |

| Псевдонимы | Арман Росс |

| Дата рождения | 18 октября 1845 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 8 января 1934 (88 лет) |

| Место смерти | |

| Гражданство | |

| Род деятельности | профессиональный революционер, механик |

| Образование | Технологический институт |

| Вероисповедание | православие |

| Основные идеи | народничество, анархизм, демократический социализм |

Биография

Сын мещанина, приказчика, служившего в разных промышленных и торговых предприятиях, доверенного и заведующего. Кроме этого, отец работал домашним учителем.

Окончил два класса уездного училища в г. Буе (Костромская губерния). В 1858 году поступил в Технологический институт в Санкт-Петербурге.

В 1864—1866 годах принадлежал к кружку артиллерийских офицеров, а также к институтскому кружку самообразования.

Впервые привлекался в 1865 году по делу о литографировании в институтской типо-литографии сочинения Людвига Бюхнера «Сила и материя». Судом был оправдан. Разыскивался полицией в апреле 1865 года по делу Каракозова Д. В. в связи с знакомством с И. А. Худяковым, к группе которого принадлежал.

В 1866 году оставил институт и выехал из Петербурга. В сентябре 1867 года восстановился в Технологическом институте. В декабре 1867 года принял участие в студенческих волнениях. В январе 1868 года за «вредное влияние» на студентов был исключен из института, арестован и в феврале 1868 года в административном порядке выслан под надзор полиции в Вологодскую губернию. Водворен в Вологде. Ходатайствовал о предоставлении ему права повсеместного жительства и дозволения окончить высшее образование в Петербурге, оба ходатайства были оставлены без последствий.

Бежал 17 июня 1869 года из Вологды через Москву, Киев, Одессу, Кишинев; нелегально перешёл австрийскую границу и через Гамбург уехал в Соединённые Штаты Америки. Жил в США под фамилией Армана Росса; работал на заводах в разных городах, пытался организовать русскую колонию.

В мае 1870 года был вызван С. Г. Нечаевым в Женеву, куда приехал в июне, и некоторое время работал вместе с ним. Здесь же познакомился с М. А. Бакуниным и был его личным секретарём и одним из ближайших его сотрудников. В конце лета 1870 года переехал в Цюрих, где был первым организатором русской колонии, в которой играл выдающуюся роль: вёл пропаганду бакунизма среди учащейся русской молодёжи, организовал кружок и библиотеку русских студентов. В октябре 1870 года принимал участие в организованным Бакуниным восстании в Лионе. По получении известий в марте 1871 года об образовании Парижской Коммуны, выехал в начале апреля 1871 года в Париж. Принял участие в Парижской Коммуне и оставался в Париже до конца Коммуны. Скрывался в дни её подавления у Г. Н. Вырубова и 2 июня 1871 года выехал в Цюрих.

Летом 1871 года вошёл в Юрскую федерацию I Интернационала и принимал деятельное участие в конгрессах Интернационала. В 1872 году принят в члены тайного бакунинского «Альянса». В 1873 году вместе с бакунистами организовал в Цюрихе типографию, в которой печатал бакунинские работы. В конце 1873 года организовал транспорт запрещённых книг в Россию. Правительственным сообщением, опубликованным 5 мая 1874 года, ему было предложено возвратиться в Россию в течение шестимесячного срока, но на вызов не явился.

Летом и осенью 1874 года жил в Локарно (Швейцария) у Бакунина и принимал деятельное участие в итальянском революционном движении. В августе 1875 года принял участие в Герцеговинском восстании и до конца 1875 года был волонтёром в иностранном легионе.

Возвратившись в конце 1875 года в Женеву, вместе с С. Кравчинским, Г. Лопатиным, Д. Клеменцом, выработал план восстания в России, в частности, на Урале. С этой целью в марте 1876 года отправился нелегально в Россию. Арестован 24 апреля 1876 года в местечке Радзивилов при переходе границы с подложным паспортом.

Содержался в Доме предварительного заключения и был привлечён к дознанию по «делу о пропаганде в империи». Предан 5 мая 1877 года суду Особого Присутствия Правительствующего Сената по обвинению в составлении противозаконного сообщества (процесс 193-х). За отказ отвечать на вопросы суда удалён 29 октября 1877 года из зала заседаний. Признан 23 января 1878 года виновным в участии в ввозе из-за границы запрещённых сочинений и приговорён к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на заводах на пять лет, причём суд ходатайствовал о замене каторжных работ ссылкой на житьё в одну из отдалённых губерний, кроме сибирских.

С 25 января 1878 года находился в заключении в Петропавловской крепости. Подписал в крепости 25 мая 1878 года вместе с другими «завещание» — «Товарищи по убеждениям». По Высочайшему повелению 11 мая 1878 года ходатайство суда о замене каторжных работ оставлено без последствий: лишён всех прав состояния и приговорён к пяти годам каторжных работ в крепостях с зачётом предварительного содержания под стражей. Ходатайство отца о помиловании по Высочайшему повелению 22 июня 1878 года оставлено без последствий. Переведён из Петропавловской крепости 18 июля 1878 года в распоряжение Петербургского губернского правления для отправки по назначению.

Доставлен в Харьков 23 июля 1878 года и отправлен в Ново-Борисоглебскую центральную каторжную тюрьму (Змиевский уезд, Харьковская губерния), где находился до ноября 1880 года. В ноябре 1880 года переведён в Мценскую пересыльную тюрьму, а в мае 1881 года отправлен в Сибирь.

Прибыл в Иркутск 27 сентября 1881 года. Поселён сначала в с. Култук (Иркутская губерния), затем переведён в Киренск (Иркутская губерния). В Киренске женился на Евгении Николаевне Фигнер.

В 1886 году переведён в Балаганск. В 1887 году жил в с. Малышовке (Балаганский округ) и в том же году получил разрешение приписаться к крестьянскому обществу той же деревни. Поступил на службу в с. Лиственничном в контору пароходства по Байкалу. В первой половине 1890-х годов жил на Ниманских золотых приисках (Якутская область), где был управляющим приисков.

Получив право жительства в Западной Сибири, жил в Тюмени, где служил в пароходстве Богословского горного округа.

В 1900 году поселился в Риге; затем жил в Нижнем Новгороде, где работал в волжском пароходстве Санкт-Петербургской страховой и транспортной компании «Надежда». В 1905 году принимал участие в революционном движении в Нижнем Новгороде.

В 1906 году переехал в Петербург и с 1906 по 1916 год был заведующим хозяйственной частью народнического журнала «Русское Богатство». Был избран казначеем Шлиссельбургского комитета.

С 1917 по 1920 год жил на Северном Кавказе, в Грозном, где на нефтепромыслах работал сын. В июне 1920 года переехал c женой в Москву.

Член Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. За заслуги перед народом Совнарком РСФСР постановил выплачивать ему пожизненную персональную пенсию РСФСР.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Литературные труды

- Автобиография М. П. Сажина. Словарь Граната, т. 40, стр. 387—393.

- М. П. Сажин «Воспоминания 1860—1880-х г.г.» С предисловием Вяч. Полонского. М. 1925 (книга)

- М. П. Сажин, «Каторга и Ссылка» 1926, V (26) 9—19 (Первое знакомство с М. А. Бакуниным).

- М. П. Сажин, «Пути Революции» 1926, IV (7), 87—89 (Муравский и Бочаров в Новоборисоглебск. централе).

- М. П. Сажин, «Каторга и Ссылка» 1928, XII (49), 94—113 (По Сибири).

Адреса

- Нижний Новгород улица Ильинская (ныне Краснофлотская) дом 68[1]

- Санкт-Петербург Малая Посадская улица 19 кв. 31

Ссылки

- Сажин Михаил Петрович // Деятели революционного движения в России : в 5 т. / под ред. Ф. Я. Кона и др. — М. : Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльнопоселенцев, 1927—1934.

- http://narodnaya-volya.ru/Person/sagin.php

Примечания

- Гмюлемхрше Гелкъйх — Лхуюхк Оерпнбхв Яюфхм — Цнпнд Цнпэйхи (недоступная ссылка)