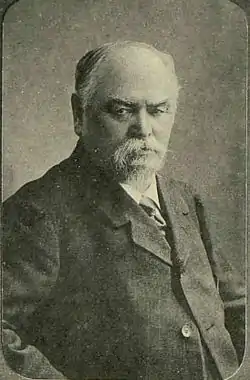

Савельев, Александр Александрович (политик)

Алекса́ндр Алекса́ндрович Саве́льев, (10 ноября 1848, Нижний Новгород — 29 мая 1916, Нижний Новгород[1]) — земский деятель, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Нижнего Новгорода и II-го, III-го созыва от Нижегородской губернии.

| Александр Александрович Савельев | |

|---|---|

Депутат Третьей Думы, 1908 г. | |

| Дата рождения | 10 ноября 1848 |

| Место рождения | Нижний Новгород |

| Дата смерти | 29 мая 1916 (67 лет) |

| Место смерти | Нижний Новгород |

| Гражданство |

|

| Род деятельности | земский деятель, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Нижнего Новгорода и II-го, III-го созыва от Нижегородской губернии. |

| Образование | |

| Вероисповедание | православие |

| Партия | конституционно-демократическая |

| Автограф |

|

Биография

Родился в семье Александра Константиновича Савельева[2], чиновника казённой палаты, получившего по службе потомственное дворянство. Мать Анна Николаевна (в девичестве Головастикова) происходила из весьма состоятельной и влиятельной семьи нижегородских купцов-старообрядцев беспоповского толка[3]. Отец умер, когда Александру исполнилось 6 лет, основной груз его воспитания лёг на мать.

В 1866 году окончил Нижегородскую мужскую гимназию с серебряной медалью. В 1870 выпускник юридического факультета Казанского университета с званием кандидат прав. В студенческие годы много читал сочинения революционных демократов Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, Н. В. Шелгунова, оказавших большое влияние на формирование его взглядов.

Окончив университет, вернулся в Нижний Новгород. В 1870—1874 — помощник присяжного поверенного. С 1875 участковый мировой судья Нижегородского округа. В 1878—1881 — непременный член съезда мировых судей. В 1881—1889 — председатель съезда мировых судей. Почётный мировой судья по Нижегородскому уезду Нижегородской губернии.

Активный участник земского движения. С 1874 гласный Нижегородского уездного земского собрания, в 1887—1890 — член Нижегородской губернской земской управы, а в 1900—1907 годах её председатель. В 1890—1900 — председатель Нижегородской уездной земской управы. С 1879 гласный Нижегородской городской думы, был членом ряда её комитетов. в том числе в 1880 году по управлению городской общественной библиотекой, в 1883 году по речной полиции и некоторых других. С 1893 был кандидатом в нижегородские уездные предводители дворянства, исполнял должность нижегородского уездного и губернского предводителей дворянства.

Член Нижегородского уездного и Нижегородского епархиального училищных советов. Почётный член Нижегородского архивного комитета, в 1890 стал его председатель. Почётный член Санкт-Петербургского археологического института. В 1892—1893 годах товарищ председателя Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, в 1893—1909 годах председатель[4]. Вошёл в состав также Саратовской, Тамбовской и Симбирской губернских ученых архивных комиссий. С 1889 член местного управления Нижегородского отделения Российского общества Красного Креста. С 1898 член Вольного экономического общества. С 1899 член-сотрудник Юридического общества при Санкт-Петербургском университете по отделению обычного права. Член учётного комитета Государственного банка. Почётный опекун Совета Нижегородского дворянского банка. Попечитель Московской сельскохозяйственной школы, губернской гимназии. В 1883 член Попечительского совета Мариинской женской гимназии и реального училища.

С 1878 сотрудничал в газете «Русские ведомости». Редактор «Нижегородской земской газеты». Автор статей по истории местного самоуправления, Нижнего Новгорода, жизни и деятельности А. С. Гациского, В. И. Даля, Н. А. Добролюбова и других[4]. В 1880—1890-х годах участвовал в либеральном движении; его дом служил местом заседаний нижегородского кружка либералов и либеральных народников (так называемого «Общества трезвых философов»). В него входили В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненский, А. С. Гациский, С. Я. Елпатьевский, П. К. Позерн и другие. Позднее В. Г. Короленко писал: «Мне вспоминаются теперь вечера, которые мы нередко проводили в семье Савельевых в конце Тихоновской улицы, в необыкновенно скромном домике с небольшим садом, выходившим к оврагам и глухим улицам. Миниатюрная столовая бывала набита битком и в ней велись то задушевные разговоры, то кипели ожесточённые споры»[5]. Участвовал в земских съездах в 1902—1905 годах, член их бюро. Состоял в Конституционно-демократической партии, входил в её правое крыло. Активист и организатор её Нижегородского губернского комитета.

Владел 265 десятинами при селе Толмачево и деревне Шониха в Нижегородском уезде. Владел домом в Нижнем Новгороде, оцененным в 1517 рублей. Женился в 1883 году, в семье сын и две дочери.

17 апреля 1906 избран в Государственную думу Российской империи I созыва от съезда городских избирателей Нижнего Новгорода. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Вошёл в состав комиссии по исследованию незакономерных действий должностных лиц, аграрной и издательской комиссий. Подписал законопроект «42-х» по аграрному вопросу, законопроект «О гражданском равенстве» и законопроект «О неприкосновенности личности». Выступал в прениях по законопроекту «42-х», о продовольственной помощи голодающему населению, а также по аграрному вопросу. После роспуска Думы выезжал в Выборг, но Выборгское воззвание не подписал.

9 февраля 1907 избран во Государственную думу Российской империи II созыва от общего состав выборщиков Нижегородского губернского избирательного собрания. Вошёл в состав Конституционно-демократической фракции. был председателем 3-го отдела Думы. Был председателем комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов, вошёл в состав продовольственной комиссии и комиссии по местному управлению и самоуправлению. Выступал в прениях по аграрному вопросу, по вопросу организации продовольственной помощи населению пострадавших от неурожая губерний, об избрании Продовольственной комиссии.

25 октября 1907 избран в Государственную думу Российской империи III созыва от съезда землевладельцев. Вошёл в Конституционно-демократическую фракцию. Член комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов, начиная с 3-й сессии заседаний Думы — товарищ председателя этой комиссии. Вошёл в состав комиссии по местному самоуправлению и продовольственной комиссии. Был докладчиком комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов. Подписал законопроект «Об обеспечении отдыха торгово-промышленных служащих», законопроект «О распространении Земского положения на Область войска Донского», законопроект «О найме торговых служащих», законопроект «Об изменении городского избирательного закона», законопроект «Об отмене смертной казни». Выступал по законопроекту «Об условном досрочном освобождении», об ассигнованиях на народное образование, об изменении законодательства о крестьянах, о введении земства в Западном крае.

В марте 1912 нижегородскй губернатор А. Н. Хвостов для того, чтобы помешать избранию Савельева в Четвёртую Государственную Думу, инициировал следствие, в рамках которого Савельев вместе с тремя другими бывшими членами Нижегородской губернской земской управы обвинялся в неправильном расходовании земских средств и злоупотреблениях с земскими страховыми средствами. В конце 1912 дело передано в Сенат, который позднее снял с нижегородских земцев все обвинения. После 1912 от политической деятельности отошёл.

Скончался 29 мая 1916 года. Похоронен на Петропавловском кладбище (захоронение не сохранилось)[6].

Семья

- Жена — Анна Ивановна Самосская (?—?), дочь священника Успенской церкви г. Нижнего Новгорода Ивана Яковлевича Самосского (1819—?)

- Сын — Максимилиан (1884—1939), деятель большевистской партии, экономист, журналист, редактор газет «Правда» и «Известия».

- Дочь — Антонина (1885—?)

- Дочь — Зинаида (1886—?)

- Дед по матери — Николай Семёнович Головастиков (1800 с. Богородское Горбатовского уезда Нижегородской губернии —?), сын нижегородского купца Семёна Ивановича Головастикова (1770—1849) и его жены Феклы Васильевны, урождённой Марковой (1773), дочери Василия Ивановича Маркова (1756) и Екатерины Михайловны Марковой (ур. Опраксина) (1755)

- Дед по отцу — Константин Никифорович Савельев

Сочинения

- Юридические отношения между супругами по законам и обычаям великорусского народа. — Нижний Новгород, 1881.

- Столетие городского самоуправления в Н. Новгороде, 1785—1885 гг. // Ниж. Губ. Ведомости. — 1885. — № 48—51.

- Нижегородская городская дума конца XVIII и начала XIX столетий в роли цензора нравов // Действия НГУАК. т. I, Вып. II. — Нижний Новгород, 1888.

- Арзамасский Николаевский общежительный женский монастырь. История его описания. Арзамас, 1903.

- Арзамасский Воскресенский собор. Арзамас, 1909.

- Исторические сведения о городе Арзамасе, собр. Николаем Щегольковым. С видами и портретами. Арзамас, 1911 (То же. Ярославль, 1992, репринт.).

- Исторический очерк учреждения и пятидесятилетнего существования Арзамасского городского общественного банка Подсосова и Заяшниковой. — Арзамас, 1913.

- Первая Государственная дума как результат освободительного движения последнего времени. — Нижний Новгород, 1906.

- На заре освободительного движения // Голос минувшего. — 1914. — № 1.

- Два восшествия на престол русских царей (Из воспоминаний земского деятеля). // Голос минувшего. — 1917. — № 4. — С. 91—104.

- Земство и власть: Из истории местного самоуправления в России. — Арзамас, 1995.

Литература

- Селезнёв Ф. А. Савельев Александр Александрович // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 542—543.

- Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — М, 1906 — С. 195.

- Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 94 с.

- Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. — С. 46.

- Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. — М., 1907. — С. 200.

- Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. — М., 1913. — С. 194.

- 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. Табл. 46.

Рекомендованные источники

- Селезнёв Ф. А. А. А. Савельев и его воспоминания // Педагогическое обозрение. — 1994. — № 3.

- Селезнёв Ф. А. Выборы и выбор провинции: партия кадетов в Нижегородском крае (1905—1917 годы). — Нижний Новгород, 2001.

- Селезнёв Ф. А. Председатель НГУАК А. А. Савельев // Записки краеведов. — Нижний Новгород, 2004.

- Короленко В. Г. Страничка из воспоминаний (Памяти А. А. Савельева) // Савельев А. А. Земство и власть. — Арзамас, 1995. — С. 340.

- Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 58. Лист 4; Опись 1 (2-й созыв). Дело 375; Дело 577. Лист 19; Опись 9. Дело 693; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 113 оборот — 114 оборот; Дело 143. Лист 84 оборот.

- Государственный архив Нижегородской области. Фонд 1831.

Примечания

- Открытый текст. Савельев Александр Александрович (1848—1916) (недоступная ссылка). Дата обращения: 14 июня 2015. Архивировано 5 марта 2016 года.

- Селезнёв Ф. А. Нижегородский историк-архивист А. А. Савельев (К 155 летию со дня рождения) (29.26 Kb)

- Селезнёв Ф. А. Предок нижегородского историка А. А. Савельева — герой борьбы с польскими интервентами в 1612 г.? // Нижегородская старина. — 2005. — № 10.

- «Пожертвования в архивную комиссию льются рекой». Из дневника председателя Нижегородской губернской учёной архивной комиссии А. Я. Садовского. 1910 г. // Нижегородская старина. — 2005. — № 10.

- Цит. по: Селезнёв Ф. А. Глава 2. Дума крепко встаёт на ноги (1870—1892). Очерки истории городской Думы

- Савельев Александр Александрович

.png.webp)