Портальная гипертензия

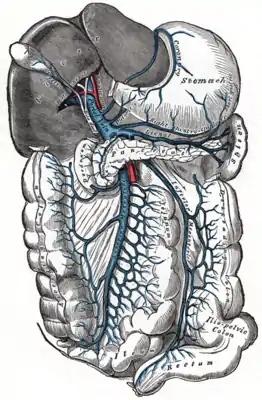

Порта́льная гиперте́нзия — синдром повышенного давления в системе воротной вены, вызванного нарушением кровотока в портальных сосудах, печёночных венах и нижней полой вене. Портальная гипертензия сопровождается спленомегалией, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной энцефалопатией.

| Портальная гипертензия | |

|---|---|

| |

| МКБ-11 | DB98.7 |

| МКБ-10 | K76.6 |

| МКБ-10-КМ | K76.6 |

| МКБ-9 | 572.3 |

| МКБ-9-КМ | 572.3[1][2] |

| DiseasesDB | 10388 |

| eMedicine | radio/570 med/1889 |

| MeSH | D006975 |

Этиология

Среди этиологических факторов портальной гипертензии могут быть:

- Гепатиты, жировой гепатоз, цирроз печени различного происхождения (алкогольный, вирусный, билиарный), составляющие около 70-80 % всех этиологических причин.

- Портальный фиброз печени (воспалительный либо посттравматический), болезнь Кароли, миелофиброз, опухолевые заболевания органов панкреатобилиарной области, паразитарные заболевания (шистосомоз, эхинококкоз, альвеококкоз).

- Аномалии сосудов печени

- Кардиальный цирроз Пика

- Врождённые и приобретённые патологии печеночных вен и нижней полой вены: болезнь Киари (облитерирующий эндофлебит печеночных вен), синдром Бадда-Киари.

- Пилефлебиты, флебосклероз, облитерация либо тромбоз воротной вены, врождённый стеноз и атрезия воротной вены и её ветвей.

Общее

Портальная гипертензия сопровождается спленомегалией (увеличением селезёнки), варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной энцефалопатией (печеночной недостаточностью).

В норме давление в системе портальных вен составляет 5-10 мм рт. ст. Повышение давления в системе портальных вен выше 12 мм рт. ст. свидетельствует о развитии портальной гипертензии. Варикозное расширение вен возникает при давлении в портальной системе больше 12 мм рт. ст.

В большинстве случаев портальная гипертензия является следствием цирроза печени, шистосоматоза (в эндемичных районах), структурных аномалий печеночных сосудов.

Если при портальной гипертензии давление в малой печеночной вене больше или равно 12 мм рт. ст., между портальной системой и системной венозной сетью возникает коллатеральное кровообращение. По коллатералям (анастомозам) отводится часть портального кровотока от печени, что способствует уменьшению портальной гипертензии, но никогда полностью не устраняет её. Коллатерали возникают в местах близкого расположения ветвей портальной и системной венозной сети: в слизистой оболочке пищевода, желудка, прямой кишки; на передней брюшной стенке (между пупочными и эпигастральными венами).

Диагноз портальной гипертензии устанавливается на основании данных клинической оценки, визуализирующих методов обследования и эндоскопии.

Лечение заключается в медикаментозных и эндоскопических мероприятиях, направленных на профилактику кровотечений из расширенных вен пищевода, желудка, кишечника. К хирургическим методам терапии относится портосистемное шунтирование.

Классификация

Классификация на основе локализации портального блока

1. Надпеченочная:

- тромбоз печеночных вен (синдром Бадда-Киари, инвазия опухолью);

- обструкция нижней полой вены (мембрана в просвете нижней полой вены, инвазия опухолью);

- заболевания сердечно-сосудистой системы (констриктивный перикардит, выраженная трикуспидальная регургитация).

2. Внутрипеченочная:

2.1 Пресинусоидальная:

- болезнь Рандю-Ослера;

- врождённый фиброз печени;

- тромбоз ветвей портальной вены (тяжелый бактериальный холангит, злокачественные новообразования);

- первичный билиарный холангит, первичный склерозирующий холангит;

- гранулёматозы (шистосомоз, саркоидоз, туберкулёз);

- хронический вирусный гепатит;

- первичный билиарный цирроз;

- миелопролиферативные заболевания;

- нодулярная регенераторная гиперплазия;

- идиопатическая (нецирротическая) портальная гипертензия;

- болезнь Вильсона;

- гемохроматоз;

- поликистоз;

- амилоидоз;

- воздействие токсичных веществ (медь, мышьяк, 6-меркаптопурин);

2.2 Синусоидальная:

- все случаи цирроза печени;

- острый алкогольный гепатит;

- тяжелый вирусный гепатит;

- острая жировая печень беременных;

- интоксикация витамином А;

- системный мастоцитоз;

- печеночная пурпура;

- цитотоксичные лекарства;

2.3 Постсинусоидальная:

- веноокклюзионная болезнь;

- алкогольный центролобулярный гиалиновый склероз;

3. Подпеченочная:

- тромбоз воротной вены;

- кавернозная трансформация воротной вены;

- тромбоз селезеночной вены;

- висцеральная артериовенозная фистула;

- идиопатическая тропическая спленомегалия.

4. Смешанная.

Классификация портальной гипертензии по уровню повышения давления в портальной системе:

- I степени — давление 250—400 мм вод.ст.;

- II степени — давление 400—600 мм вод.ст.;

- III степени — давление более 600 мм вод.ст.

По размерам варикозных узлов в пищеводе (N.Soehendra, K.Binmoeller 1997):

- диаметр менее 5 мм — малые, вытянутые, располагаются только в нижней трети пищевода;

- 5—10 мм — средние, извитые, расположены в средней трети пищевода;

- более 10 мм — большие, напряжённые, с тонкой стенкой, расположены вплотную друг к другу, на поверхности вен «красные маркеры».

Другой вариант классификации варикозных вен пищевода по их размерам:

- I степень — единичные вены, уменьшающиеся при надавливании на них эндоскопом;

- II степень — несколько столбов вен, не сливающихся по окружности пищевода, но не уменьшающихся при надавливании на них эндоскопом;

- III степень — вены сливаются по всей окружности пищевода.

Японское научное общество по изучению портальной гипертензии в 1991 году разработало правила для регистрации эндоскопических признаков варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка, состоящие из 6 основных позиций:

- Определение распространенности ВРВ по пищеводу и ВРВ желудка относительно кардии.

- Форма (внешний вид и размер).

- Цвет как косвенный признак толщины стенок ВРВ.

- «Красные маркеры» — телеангиэктазии, пятна «красной вишни», гематоцистные пятна.

- Признаки кровотечения: при остром кровотечении устанавливается его интенсивность; в случае спонтанного гемостаза оценивается характер тромба.

- Изменение слизистой оболочки пищевода.

Типы «красных маркеров»:

- Пятна «красной вишни» — при эндоскопии выглядят как незначительно выступающие участки красного цвета, располагающиеся на вершинах варикозно расширенных вен подслизистого слоя. Они имеют диаметр до 2 мм, часто множественные. Данный признак наблюдается у 50 % больных с варикозными венами пищевода.

- Гематоцистные пятна — расширенные интраэпителиальные венозные узлы. При эндоскопии выглядят как пузырьки красного цвета, обычно солитарные (одиночные), диаметром около 4 мм. Данный признак наблюдается у 8 % пациентов с варикозными венами пищевода. Гематоцистные пятна являются наиболее слабыми участками варикозной стенки и местом развития профузного кровотечения.

- Телеангиэктазии — сеть мелких извитых сосудов микроциркуляторного русла, расположенных субэпителиально, преимущественно в нижней трети пищевода.

Примечания

- база данных Disease ontology (англ.) — 2016.

- Monarch Disease Ontology release 2018-06-29sonu — 2018-06-29 — 2018.

Литература

- Ерамишанцев А. К. Развитие проблемы хирургического лечения кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка // Анн. хир. гепатол. — 2007. -Т.12, № 2. — С.8-16.

- Шерцингер А. Г., Жигалова С. Б., Мусин Р. А. и др. Осложнения после эндоскопических вмешательств у больных портальной гипертензией // Анн. хир. гепатол. — 2007. — Т.12, № 2. — С.16-21.

- Гарбузенко Д. В. Лечебная тактика при кровотечениях из варикозно расширенных вен желудка // Анн. хир. гепатол. — 2007. — Т.12, № 1.- С.96-103.

- Лебезев В. М., Ерамишанцев А. К., Григорян Р. С. Сочетанные операции в профилактике гастроэзофа-геальных кровотечений у больных с портальной гипертензией // Анн. хир. гепатол. — 2006. — Т.11, № 2. — С.16-20.

- Гарбузенко Д. В. Фармакотерапия портальной гипертензии // Клинич. медицина.- 2004.- № 3. — С.16-20

- Гарбузенко Д. В. Профилактика кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных циррозом печени // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. — 2004. — Т. 14, № 4. — С. 8-14.

- Ерамишанцев А. К., Киценко Е. А., Нечаенко А. М. Операции на пищеводе и желудке у больных с портальной гипертензией // Клинич. перспективы гастроэнтерол., гепатол. — 2002. — № 6. — С.8-14.

- Гарбузенко Д. В. Патогенез портальной гипертензии при циррозе печени // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. — 2002. — Т. 12, № 5. — С. 23-29.

- Пациора М. Д. Хирургия портальной гипертензии. — Ташкент : Медицина, 1984. — 319 с.

- Углов Ф. Г., Корякина Т. О. Хирургическое лечение портальной гипертензии. — Л. : Медицина, 1964. — 220 с.