О фатальных датах и цифрах

«О фатальных датах и цифрах»[2] («О цифрах и поэтах», «О поэтах и кликушах», «О поэтах»[3], «Упрёки поэтам», «Выжившим поэтам», «Поэтам и прочим, но больше поэтам»[4]; по первой строке известна как «Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт…») — песня Владимира Высоцкого, написанная в начале 1971 года. Темой песни, посвящение которой, видимо, адресовано современникам Высоцкого — Евгению Евтушенко и Андрею Вознесенскому,— выступает безвременная гибель поэтов прошлого и мистические совпадения, связанные с ней, а также «несоответствие» современных поэтов эталону «поэта-мученика». Песня традиционно рассматривается литературоведами как диалог или спор автора с персонажем, вводящим центральную тему.

| О фатальных датах и цифрах | |

|---|---|

| песня | |

| Исполнитель | Владимир Высоцкий |

| Дата записи | 1971 |

| Жанр | авторская песня |

| Язык | русский |

| Автор | Владимир Высоцкий |

| Композитор | |

Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт,

А если в точный срок, так — в полной мере:

На цифре 26 один шагнул под пистолет,

Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

А в 33 Христу — он был поэт, он говорил:

«Да, не убий!» Убьёшь — везде найду, мол.

Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,

Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

Содержание

Текст песни начинается с утверждения, что истинным поэтом может считаться только тот, кто трагически погиб, в особенности «в точный срок». Далее приводятся примеры таких погибших:

- двое безымянных, для которых роковой стала «цифра 26» (традиционно рассматриваемых как Михаил Лермонтов и Сергей Есенин[5][6][7]);

- четверо названных по именам, «лёгших на рубеже» 37 лет:

В этот же ряд включается казнённый в 33 года Христос — «он был поэт», так что ему забили гвозди в руки, «чтоб не писа́л и чтобы меньше думал». После этого в песне рассказывается о том, что «нынешние [поэты] — как-то проскочили» все роковые рубежи: дуэли не было, «в тридцать три распяли, но не сильно», а к тридцати семи даже и седых волос на висках не много.

Задаётся саркастический вопрос: «Слабо́ стреляться?! В пятки, мол, давно ушла душа!» — на который следует гневная отповедь «психопатам и кликушам», которых из жизни поэта интересуют только даты смерти: упомянутыми в вопросе пятками с ушедшей в них душой выжившие поэты ходят по лезвию ножа.

В последних двух строфах автор объясняет, что, даже пережив конкретные даты, поэты не гарантировали себе долгой жизни, и «укоротить» их с помощью ножа за «длинную шею» и опасные стихи могут в любой момент (причём, согласно трактовке Владимира Новикова, те же, кто восторгается ушедшими «в точный срок»[8]).

Автор с иронией «жалеет» людей, которых заботят «фатальные даты и цифры» и которые из-за этого томятся, «как наложницы в гареме», дожидаясь очередной смерти поэта, и объясняет, что теперь, возможно, ждать придётся дольше, так как продолжительность жизни выросла.

Создание, исполнение и текстовые публикации

В 4-томном собрании сочинений Высоцкого песня датируется 1971 годом[2]. Первая известная фонограмма с авторским исполнением этой песни записана 22 сентября 1971 года[9]. Стихотворение, ставшее текстом песни, посвящено «Моим друзьям — поэтам». Как указывает литературовед Владимир Новиков, за год до создания песни по 37 лет исполнилось поэтам Евгению Евтушенко (паспортный год рождения — 1933) и Андрею Вознесенскому (также родившемуся в 1933 году). По всей видимости, именно их подразумевает «укор» «нынешним», не сумевшим умереть в заданный срок[8]. Возможно, на мысль о создании песни Высоцкого натолкнул также тот факт, что самому ему было в то время 33 года — «возраст Христа»[10].

Черновики песни значительно отличались от окончательного варианта. В него, в частности, не вошла последняя строфа:

Да, правда, шея длинная — приманка для петли,

И грудь — мишень для стрел, — но не спешите:

Ушедшие не датами бессмертье обрели —

Так что живых не очень торопите![3]

Варианты этой строфы, оставшиеся в черновиках, включали такие формулировки, как «Не торопи с концом», «Нет в природе точных копий», призывающие задуматься о том, неизбежен ли трагический конец[11].

Высоцкий переписывал отдельные формулировки, добиваясь большей точности образов: так, «нужный год» превратилось в «точный срок», «под этот год» — в «под эту цифру» (неверное восприятие «фатальных дат и цифр» исключительно как лет привело позднее к легенде об ошибке, допущенной в отношении Есенина[5]). Фаталистическое «пошёл под пистолет» было заменено на более активное, демонстрирующее осознанный выбор «шагнул под пистолет»[12] (психолог Павел Горностай отмечает, что и другие глаголы в песне — «подгадал», «лёг» — подчёркивают активную роль самих поэтов в выборе судьбы[13]). В окончательном варианте текста появились слова «чтоб не писал» в отношении Христа[14], который, как подчёркивает Людмила Томенчук, «как известно, не написал ни единого слова — слова рождались из его уст»[7]. Тема «укорачивания» творчества преобразуется в окончательном варианте в «укорачивание» самого поэта[15]. Резче стал переход к полемике с приверженцами мистики в строфе о душе в пятках (в черновиках — «Я этот хор бездарностей нарушу», в окончательном варианте — «Терпенье, психопаты и кликуши!»), и в той же строфе Высоцкий меняет безликое «ты» на конкретное и обобщающее «поэты», а глагол «ранить» на предполагающее более глубокое проникновение «резать» («Но ты ступаешь пятками по лезвию ножа // И ранишь в кровь свою босую душу» → «Поэты ходят пятками по лезвию ножа — // И режут в кровь свои босые души»)[16]. Тема полемики была заострена и в последней строфе, вошедшей в окончательный вариант: вместо философичного «Да, миновали пули, петли, длинные ножи, // И распинали — устно, хоть и строго…» в ней появилось новое насмешливое обращение к «приверженцам фатальных дат и цифр»[17].

О том, как Высоцкий исполнял эту песню, рассказывает Людмила Томенчук в своей книге «Высоцкий и его песни: приподнимем занавес за краешек». Первый куплет песни исполнялся обыденным, будничным тоном, с определённой иронией в интонации (по словам Л. Томенчук, «голосом персонажа») под достаточно ровную, без скачков, мелодию, и лишь к середине четвёртой строки «Другой же в петлю слазил в „Англетере“» интонация заострялась и возрастало возбуждение. Начало второго куплета, приносящее первое конкретное имя, Томенчук характеризует как «взрыв»: голос исполнителя поднимается до крика, который спадает к последним словам Христа, возвращаясь к повседневному тону первого куплета. То, что это текст уже снова от имени не только автора, но и персонажа, подчёркивают просторечные обороты и комическое по смыслу «чтоб не писа́л». Полемика автора и персонажа обостряется интонационно к началу пятого куплета — о «нынешних» поэтах — и в особенности к шестому, где на язвительное «Слабо́ стреляться!» от персонажа автор сначала отвечает по-прежнему буднично, но во второй строке снова «взрывается»[7].

Текст песни был впервые напечатан при жизни автора, в издании Владимира Аллоя «Песни русских бардов» (Париж, YMCA-PRESS, 1977—1978), представлявшем собой сборник из 40 аудиокассет, сопровождаемый четырьмя томами текстов. Под названием «Кто кончил жизнь трагически…» текст песни включён во второй том[18]. Хотя, по словам самого Аллоя, Высоцкий радовался предстоящему выходу сборника, исследователь его творчества Марк Цыбульский отмечает, что собственными материалами с издателями он не делился[19]. В советской печати стихотворение «О фатальных датах и цифрах» появилось в 1986 году, когда в октябрьском номере журнала «Дружба народов» (№ 10) была напечатана подборка стихов Высоцкого[3]. Помимо собраний сочинений, включалось в антологии «Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актёр» и «Наполним музыкой сердца» (обе — 1989 год), «Классика бардовской песни» (2009 год) и другие.

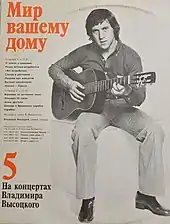

Отрывки из песни прозвучали в вышедших при жизни автора документальных фильмах «Поэт с Таганки» (Венгрия, режиссёры Андраш Козак и Отто Сабо, 1974) и «Дети улицы театров» (Австрия, режиссёр Роберт Дорнхельм, 1975)[20]. Прижизненная запись исполнения песни (1972 год) вошла в серию выпущенных в 1987—1992 годах фирмой «Мелодия» виниловых альбомов «На концертах Владимира Высоцкого»: она включена в пятый диск серии, «Мир вашему дому», под названием «О поэтах и кликушах»[21]. В дальнейшем в различные аудиосборники и концертные альбомы Высоцкого включались записи этой песни, сделанные с 1972 по 1980 год. Во Франции песня в записи 1977 года включена лейблом Le Chant Du Monde в двойной альбом Le Vol Arrêté («Прерванный полёт») под названием Les Poètes (издание на виниле в 1981 году, переиздание на компакт-диске в 2010 году)[22]. Эта песня стала одним из двух произведений Высоцкого, включённых в тройной альбом-сборник 1995 года Éternelle Russie («Русь Вечная») лейбла Sélection[23]. В 1983 году отрывок из песни в авторском исполнении прозвучал в выпуске «Русские здесь» (англ. The Russians Are Here) американской телевизионной передачи Frontline («Передняя линия»)[24].

В 1988 году фирма «Мелодия» выпустила двойной альбом «Владимир Высоцкий — …Хоть немного ещё постою на краю…», в который вошли записи песен и стихотворений Высоцкого в исполнении известных актёров театра на Таганке. Во второй диск альбома в исполнении Всеволода Абдулова вошёл текст песни под названием «Поэтам и прочим, но больше поэтам»[25]. В Китае стихотворный текст «О фатальных датах и цифрах» был опубликован в переводе Ху Сюесина в 2000 году[26]. Хронологически первый перевод текста песни на немецкий язык включён в книгу австрийского филолога-русиста Генриха Пфандля «Охота на волков»[27]. Немецкий поэт и исполнитель Райнхольд Андерт включал собственный перевод песни в свои концерты[28]. В переложении на венгерский язык песню исполнял блюзовый музыкант Ласло Фёлдеш (более известный под творческим псевдонимом Хобо) — автор двух альбомов перепетых текстов Высоцкого[29].

Критика

Критики и литературоведы, исследующие творчество Высоцкого, сходятся во мнении, что песня «О фатальных датах и цифрах» представляет собой своеобразный диалог, с одной стороны которого — автор, а с другой — «персонаж»[7] или «маска»[10], формирующая тему «фатальных» чисел и примеряющая их на современников поэта. Расхождение начинается в вопросе о том, кому приписывать те или иные «реплики» в этом диалоге.

Для Владимира Новикова песня распадается на две части — тезис о необходимости трагической гибели и антитезис о возможности внешне спокойно прожить жизнь, «нося страдание в душе». Первая часть написана от имени персонажа, а вторая от имени самого поэта; последняя строфа — «синтез», не вошедшая в окончательный вариант, решала бы спор в пользу автора, и, по мнению Новикова, именно поэтому Высоцкий отказался от неё, не желая претендовать на истину в последней инстанции и единолично закрывать философский спор. Новиков считает это проявлением «кантианства» Высоцкого, которому ближе представление о двух философски равноправных точках зрения, чем гегелевские идеи диалектики и синтеза[8]. В монографии «Владимир Высоцкий: Мир и Слово» Андрей Скобелев и Сергей Шаулов также пишут о противостоянии автора и маски, которое в репликах «Слабо стреляться?» — «Терпенье, психопаты!» достигает своего апогея и только в последнем куплете приходит к ироничному «примирению», когда Высоцкий успокаивает своих оппонентов — трагический конец не отменён, но лишь «отодвинут на время»[10].

Другие исследователи идею о чётком разделении текста отвергают. Людмила Томенчук в своём анализе исполнения песни несколько раз демонстрирует переход нити повествования от персонажа к автору и наоборот; в её трактовке их позиции не являются взаимоисключающими, автор где-то соглашается с персонажем, а где-то его дополняет и уточняет, их взгляды соотносятся не как ложь и истина, а как многомерное и одномерное — зауженное и в силу этого искажённое — восприятие реальности. Некоторые фразы в песне трудно отнести к нарративам только персонажа или только автора[7]. Выступает против излишне буквального понимания «двухголосости» Высоцкого и В. Чулков в своей критической статье, посвящённой вышедшим в начале 1990-х годов книгам о творчестве Высоцкого; согласно Чулкову, песня «представляет собой арену взаимодействия, взаимоперетекания разных позиций, разных взглядов, когда в „чужом“ обнаруживается „свое“, а „свое“ оформляется в соприкосновении с „чужим“»[30]. Среди исследователей, не делящих текст песни между автором и персонажем — болгарский русист Ирина Захариева, по мнению которой и сам Высоцкий противопоставляет «неистовых» поэтов — таких, как Есенин — поэтам «благоразумным», склонным к компромиссам с совестью, к которым она относит Евтушенко и Вознесенского. По мнению Захариевой, Высоцкий иронизирует в своей песне над этими внешне «скандальными» поэтами, продолжавшими печататься независимо от обстоятельств[31].

Другая тема, в которой наблюдается одновременно единодушие (в узнавании) и противостояние критиков — это подбор знаковых личностей для создания темы неотвратимости судьбы. Если 37 — это «главная цифра» (по определению Скобелева и Шаулова), и перечень поэтов, чья смерть с ней связана, велик (Высоцкий называет далеко не всех[10], хотя для Пушкина это скорей календарный год, чем год жизни — ему исполнилось 37 лет за восемь месяцев до смерти[5]), то с другими числами ситуация неоднозначна. Так, споры вызывала строчка «Другой же — в петлю слазил в „Англетере“», по описанию соответствующая Есенину. При буквальном прочтении текста как «на 26-м году жизни» или «в 26 лет» неминуемо задавался вопрос — как Высоцкий мог настолько ошибиться, ведь Есенин, родившийся в 1895 году, покончил с собой 30 лет спустя? Андрей Крылов предлагает иную трактовку — самоубийство Есенина 28 декабря 1925 года было совершено «накануне Нового года, номер которого кончается… на цифре 26»[5]. В монографии Скобелева и Шаулова указывается на «совпадение возраста Лермонтова с возрастом XX века в момент гибели Есенина» как на пример «кабалистической» логики маски, согласно которой судьба «достанет» поэта в нужный ей срок в непредсказуемой для жертвы форме[10].

Необычным кажется и выбор Христа для возраста самого Высоцкого — 33 года. Казалось бы, пишут Скобелев и Шаулов, и к этому числу можно «подобрать поэтов», но только специальным поиском, а возраст Христа на поверхности[10] — Новиков проводит параллель с одним из персонажей Набокова, для которого вступление в этот возраст стало болезненным по причине такой же ассоциации[8]. Необычно лишь занесение Христа в список поэтов, игра со словом «сотворил», одним из значений которого, подчёркиваемым следующим глаголом «писал», является именно художественное творчество, а другим — божественное творение[14]. Однако, как отмечает польский литературовед Бартош Осевич, образ Христа-поэта для Высоцкого привычен, появляясь также в цикле 1972 года «Мой Гамлет» и перекликаясь с образом в стихотворении Пастернака «Гамлет» («Гул затих. Я вышел на подмостки…»); Осевич подчёркивает, что это стихотворение включено эпиграфом в спектакль театра на Таганке «Гамлет», игравшийся с Высоцким в заглавной роли именно с ноября 1971 года[32].

Споры вызывает образ «босых душ», связанный с развитием тем устойчивых выражений «душа в пятках» и «ходить по лезвию». К. ф. н. Наталья Закурдаева определяет этот образ как вносящую свой вклад в «стереосмысл» текста Высоцкого «диссипативную структуру» — «когерентное взаимодействие языковых единиц, в результате которого рождается новый смысл», отличный от простого результата сложения смысла лексем[33]. В силу новизны получившегося смысла его трактовка различными исследователями неоднозначна. Театровед Н. А. Крымова видит в нём метафору повседневного состояния ранимой души поэта: «Люди ходят просто по земле — „поэты ходят пятками по лезвию ножа“»; ей вторит современный литературовед А. А. Забияко, говорящая об «обостренной, почти болезненной отзывчивости…» поэтического восприятия. Принципиально иную трактовку предлагает Томенчук; согласно ей, автор повторяет обвинение в трусости, брошенное персонажем: души поэты режут именно потому, что те действительно ушли в пятки. Однако, несмотря на страх, поэты продолжают идти по своему тяжкому пути — по лезвию ножа[7]. Ирина Захариева рассматривает данный образ как перекликающийся с есенинскими строками из «Персидских мотивов»[31]:

Быть поэтом — это значит то же,

Если правды жизни не нарушить,

Рубцевать себя по нежной коже,

Кровью чувств ласкать чужие души.

Наследие

Вскоре после смерти Высоцкого, в августе 1980 года, в одном из стихотворений его памяти Эрлена Лурье напрямую использовала песню «О фатальных датах и цифрах» как ритмическую и смысловую основу, подставив самого Высоцкого в намеченный им ряд роковых сроков:

Всего пяток прибавил Бог к той цифре 37,

Всего пять лет накинул жизни плотской —

И в сорок два закончили и Пресли, и Дассен,

И в сорок два закончил петь Высоцкий.

Стихотворение Лурье было включено в вышедшую в 1982 году в самиздате книгу Анатолия Сидорченко «Прометей свободной песни». По воспоминаниям самой Лурье, фотографию Высоцкого, на обратной стороне которой размещались его последнее стихотворение и «всего пяток прибавил Бог…» (без подписи автора) продавали в поездах[34] (это стихотворение также до настоящего времени приписывается Валентину Гафту[35]).

«О фатальных датах и цифрах» называют в числе произведений Высоцкого, оказавших влияние на поэзию русского рока. Так, формулировка «лезу в петлю в Англетере» фигурирует в «Иногда я Моцарт…» Юрия Шевчука[36]; а Александр Башлачёв полемизирует с пониманием Высоцким концепции отмеренной поэту жизни в своём «Триптихе», написанном на одном из переломных рубежей — в 26 лет[37], и в балладе «На жизнь поэтов»[38].

Филолог Анатолий Кулагин, исследователь творчества Высоцкого, начиная с учебного 1989/90 года вёл спецкурс «В. С. Высоцкий и русская литература» на филологическом факультете Коломенского педагогического института. Кулагин указывал, что в начале первой, вводной лекции курса давал студентам прослушать и затем комментировал песню «О фатальных датах и цифрах», что позволяло с самого начала рассматривать Высоцкого как часть русской литературы[39].

Примечания

- Высоцкий В. С. Сочинения. В 2 томах. Том I / Подготовка текста и комментарии А. Крылова. — М.: Художественная литература, 1993. — С. 354. — 639 с. — ISBN 5-280-02943-2.

- Владимир Высоцкий. О фатальных датах и цифрах // Собрание сочинений. — Время, 2009. — ISBN 978-5-9691-0906-3.

- Владимир Высоцкий. Комментарии. О фатальных датах и цифрах // Собрание сочинений. — Время, 2009. — ISBN 978-5-9691-0906-3.

- Закурдаева, 2014, с. 67.

- Андрей Крылов. Заметки администратора на полях высоцковедения // Вопросы литературы. — 2002. — № 4. Архивировано 25 июня 2016 года.

- Закурдаева, 2014, с. 66.

- Л. Я. Томенчук. «Кто кончил жизнь трагически — тот истинный поэт…» // Высоцкий и его песни: приподнимем занавес за краешек. — Днепропетровск : Ciч, 2003. — ISBN 966-511-199-X.

- Владимир Новиков. Нужные вопросы // В Союзе писателей не состоял...: писатель Владимир Высоцкий. — М. : Интерпринт, 1991.

- Жильцов, 1995, с. 211, 471.

- А. В. Скобелев, С. М. Шаулов. «О фатальных латах и цифрах» // Владимир Высоцкий: Мир и Слово. — 2-е изд., испр. и доп. — Уфа: БГПУ, 2001.

- Закурдаева, 2014, с. 71.

- Закурдаева, 2014, с. 68.

- П. Л. Горностай. Охота на волков, или Психодрама Владимира Высоцкого // Психодрама и современная психотерапия. — 2005. — № 4. — С. 4—14. Архивировано 12 мая 2016 года.

- Закурдаева, 2014, с. 69.

- Закурдаева, 2014, с. 71—72.

- Закурдаева, 2014, с. 70—71.

- Закурдаева, 2014, с. 72—73.

- Песни русских бардов. II. Первое издание. YMCA-PRESS (1977). Дата обращения: 17 марта 2018. Архивировано 17 марта 2018 года.

- Марк Цыбульский. «Песни русских бардов» — первое собрание сочинений Владимира Высоцкого. Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи (12 декабря 2013). Дата обращения: 1 июня 2016. Архивировано 1 июня 2016 года.

- Каталог документальных съёмок Владимира Высоцкого. Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи (12 апреля 2006). Дата обращения: 14 сентября 2016. Архивировано 10 сентября 2016 года.

- Владимир Высоцкий — Мир Вашему Дому на сайте Discogs

- Vladimir Vissotski* — Le Vol Arrêté на сайте Discogs

- Марк Цыбульский. Высоцкий во Франции. Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи (13 ноября 2003). Дата обращения: 29 апреля 2016. Архивировано 1 июня 2016 года.

- Марк Цыбульский. Владимир Высоцкий в кино. Фильмография. Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи (12 апреля 2006). Дата обращения: 14 сентября 2016. Архивировано 30 марта 2016 года.

- Владимир Высоцкий — ... Хоть немного ещё постою на краю... на сайте Discogs

- Ху Сюесин. Два основных этапа исследований творчества В. Высоцкого в Китае // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2007—2009 гг. : сборник научных трудов. — Воронеж : Издательство ВГПУ, 2009. — С. 232. — ISBN 978-5-88519-533-1.

- Марк Цыбульский, Марлена Зимна. Высоцкий в Австрии. Владимир Высоцкий. Каталоги и статьи (7 мая 2011). Дата обращения: 14 сентября 2016. Архивировано 27 апреля 2017 года.

- С. П. Орловский. Бардовский счёт Владимира Высоцкого // RELGA. — 2012. — № 1 (239). — ISSN 1814-0149.

- Владимир Новицкий. 24 песни Высоцкого на 10 языках: лучшие зарубежные перепевки. Maxim (25 января 2020). Дата обращения: 23 мая 2020.

- В. Чулков. Две книги о Высоцком. Несостоявшийся диалог // Луч. — 1993. — № 3.

- Ирина Захариева. Диалог в русской поэзии XX века (С. Есенин — Вл. Высоцкий) // Аспекты формирования канона в русской литературе XX века. — София, 2008. — С. 89—98.

- Бартош Осевич. Влияние «Гамлета» на поэтическую систему Владимира Высоцкого 70-х годов // Интертекстуальность в поэзии Владимира Высоцкого. — Познань: Университет им. Адама Мицкевича, 2007. — С. 102—105. — ISBN 978-83-89836-06-9.

- Закурдаева, 2014, с. 65, 70—71.

- Эрлена Лурье. «Хвастовство? Боюсь, что да» // Праздное письмо. — 2012. — С. 144—145.

- Михаил Довженко. Леннон, Высоцкий, Дассен: три цвета времени. Взгляд (8 декабря 2005). Дата обращения: 13 апреля 2016. Архивировано 1 апреля 2016 года.

Михаил Марголис. Певец Джулиан Дассен: «Я спою вместе с отцом „Если б не было тебя“…». Известия (6 ноября 2008). Архивировано 28 апреля 2016 года. - М. Н. Капрусова. Владимир Высоцкий и рок-поэзия: О некоторых общих предшественниках, тенденциях и влиянии // Владимир Высоцкий и русский рок. — Тверь, 2001. — С. 4—17.

- О. А. Горбачёв. Механизм цитирования и автоцитирования в «Триптихе» А. Башлачёва // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Сборник научных трудов. — Тверь, 1999.

Н. Н. Клюева. «Слыша В. С. Высоцкого»: Ещё о триптихе Башлачёва // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. — М., 2002. — С. 345—357.

А. И. Бойков. Башлачёв и Высоцкий: языковые механизмы цитирования // Ярославский педагогический вестник. — 2011. — № 3. — С. 238—242. Архивировано 31 мая 2016 года. - Андрей Россомахин. Александр Башлачёв. Как по лезвию // Критическая масса. — 2005. — № 2. Архивировано 1 июня 2016 года.

- А. В. Кулагин. Спецкурс «В. С. Высоцкий и русская литература» // Филология — Philologica. — 1993. — № 2. — С. 59—62.

Литература

- Высоцкий В. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. Стихи и песни. 1968—1972 / Сост. и коммент. С. Жильцова. — Тула: Тулица, 1995. — Т. 2. — 542 с. — ISBN 5-86152-004-6.

Ссылки

- Владимир Высоцкий — О фатальных датах и цифрах на YouTube

- Закурдаева Н. В. Рождение стереосмысла в песнях В. С. Высоцкого // Высоцковедение и высоцковидение. 2013-2014. Сборник статей / В. П. Изотов. — Орёл : Орловский государственный университет, 2014. — С. 65—74.

- Скобелев А. В., Шаулов С. М. «О фатальных датах и цифрах» // Владимир Высоцкий: Мир и Слово. — 2-е изд., испр. и доп. — Уфа: БГПУ, 2001.