Мультисервисная сеть связи

NGN (от англ. next generation networks, new generation networks — сети следующего/нового поколения) — мультисервисные сети связи, ядром которых являются опорные IP-сети, поддерживающие полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа. Реализует принцип конвергенции услуг электросвязи.

Предпосылки появления NGN

Изначально для передачи различных типов информации строились отдельные (ведомственные) сети связи: телефонная сеть, телеграфная сеть, сети передачи данных и пр. Во второй половине XX века появилась идея объединить все ведомственные сети связи в одну. Таким образом была создана концепция сетей ISDN. Объединяющей сетью ISDN-сети является телефонная сеть общего пользования.

В конце XX века из-за различных причин (дороговизна ISDN-оборудования, бурное развитие IP-сетей, появление новых приложений и услуг) идея формирования глобальной сети ISDN потерпела неудачу. На смену концепции сетей ISDN, пришла концепция сетей следующего поколения — NGN. В отличие от сети ISDN, сеть NGN опирается на сеть передачи данных на базе протокола IP.

Согласно простейшему определению, сеть NGN — это открытая, стандартная пакетная инфраструктура, которая способна эффективно поддерживать всю гамму существующих приложений и услуг, обеспечивая необходимую масштабируемость и гибкость, позволяя реагировать на новые требования по функциональности и пропускной способности.

Принципы NGN

Основное отличие сетей следующего поколения от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие: сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг; и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет-технологиях, включающих в себя протокол IP и технологию MPLS. На сегодняшний день разработано несколько подходов к построению сетей IP-телефонии, предложенных организациями ITU-T и IETF: H.323, SIP и MGCP.

H.323

Первый в истории подход к построению сети IP-телефонии на стандартизованной основе предложен Международным союзом электросвязи в рекомендации H.323. Сети, построенные на базе протоколов H.323, ориентированы на интеграцию с телефонными сетями и могут рассматриваться как наложенные на сети передачи данных сети ISDN. Например, процедура установления соединения в данных сетях базируется на рекомендации ITU-T Q.931.

SIP

Изначально предпочтение отдавалось протоколу H.323, но после выявления ряда проблем с NAT traversal и абонентской линией, более широкое применение стал получать протокол SIP. На данный момент SIP широко применяется для предоставления услуг VoIP. Одной из важнейших особенностей протокола SIP является именно его независимость от транспортных технологий.

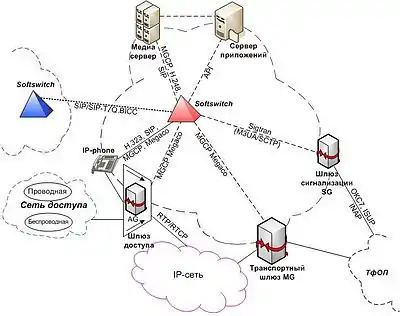

Программный коммутатор

На сегодняшний день, основным устройством для голосовых услуг в сетях NGN является Softswitch — программный коммутатор, управляющий сеансами VoIP. Также немаловажной функцией программного коммутатора является связь сетей следующего поколения NGN с существующими традиционными сетями ТфОП, посредством сигнального шлюза и медиашлюза, которые могут быть выполнены в одном устройстве. В терминах сети на базе протоколов H.323 программный коммутатор выполняет функции контроллера зоны H.323, в терминах сети на базе MGCP он выполняет функции контроллера шлюзов.

В архитектуре IMS программный коммутатор (MGCF) выполняет функцию взаимодействия сетей пакетной коммутации с сетями канальной коммутации[1].

Переход к NGN

С начала 2000 годов проблема перехода от традиционных сетей с коммутацией каналов к сетям с коммутацией пакетов (NGN) является одной из наиболее актуальных для операторов связи. Разработки в области IP-коммуникаций связаны с созданием комплексных решений, позволяющих при развитии сетей следующего поколения сохранять существующие подключения и обеспечить бесперебойную работу в любой сети телефонного доступа: на инфраструктуре медных пар, по оптическим каналам, на беспроводной (WiMAX, WiFi) и проводной (ETTH, PLC и т. д.) сети. Согласно концепции «неразрушающего» перехода к NGN[2], подобные решения должны позволять точечно переводить отдельные сегменты на новые технологии без кардинальной смены всей структуры сети. В частности, решения для «неразрушающего» перехода к NGN должны отвечать следующим требованиям:

- интеграция в существующую сеть оператора, поддержка не только новой транспортной технологии, но и привычной модели управления;

- полностью модульная архитектура с возможностями географического распределения и резервирования;

- возможность гибкого увеличения производительности путём приобретения лицензий и добавления в систему серверов;

- возможность внедрения новых видов услуг в минимальные сроки;

- соответствие требованиям законодательства об архитектуре сети.

Производители оборудования

Оборудование для сетей связи следующего поколения производят компании Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco Systems, Huawei, Siemens и др. Крупнейшими российскими производителями NGN-решений являются компании «НТЦ Протей», Q.TECH, «Элтекс» и «САТЕЛ»(см. РТУ).

Примечания

- Новиков К. А. IP Multimedia Subsystem: когда 2+2=10.

- Масленников И. О. Третий звонок: от TDM к IP // ИКС. — 2007. — № 12.

Ссылки

- Дмитрий Чижиков. Мультисервисные сети следующего поколения: потребности рынка, принципы, мониторинг (недоступная ссылка). ИКС (13 марта 2008). Дата обращения: 5 июля 2012. Архивировано 5 июля 2012 года.

- Алексей Шереметьев. Мультисервисные сети (рус.), Журнал КомпьютерПресс №1 (1999). Дата обращения 1 июня 2018.

Библиография

- М.А. Шнепс-Шнеппе. Архитектура PARLAY и сети связи нового поколения NGN : девять лекций. — М.: МАКС Пресс, 2004. — 137 с. — ISBN 5-317-00997-9.