Механизм ингибирования насилия

Механи́зм ингиби́рования наси́лия (англ. Violence Inhibition Mechanism, VIM) — когнитивный механизм, который активируется у человека при наблюдении им невербальных сигналов бедствия (таких, как грустное выражение лица или плач) со стороны других людей и вызывает у него реакцию отторжения; это в результате предрасполагает человека к прекращению агрессивного поведения. Модель VIM была разработана и описана нейробиологом Джеймсом Блэром в попытке объяснить возникновение психопатии как результата нарушения работы данного механизма. Предпосылкой для разработки модели стали этологические наблюдения, демонстрирующие наличие у многих видов животных врождённого механизма, ингибирующего (сдерживающего) внутривидовую агрессию[1][2].

Ингибирование внутривидовой агрессии у животных

Проведя множество наблюдений за поведением животных, этолог Конрад Лоренц пришёл к следующему выводу — видам с сильной врождённой вооружённостью, как правило, присущ и сильно выраженный врождённый механизм, ингибирующий внутривидовую агрессию[3][4]. Наиболее развит он у тех видов, представители которых способны с лёгкостью убить другую особь приблизительно своего размера. Как писал сам Лоренц, ворон может выбить другому ворону глаз одним ударом клюва, а волк может одним-единственным укусом вспороть другому волку яремную вену, и если бы этого не предотвращали надёжные врождённые ограничения, то давно не стало бы ни воронов, ни волков[4].

_mock_fighting_..._(50102743133).jpg.webp)

Этолог Иренеус Эйбл-Эйбесфельдт в подтверждение данной теории перечисляет множество наблюдений среди разнообразных видов: рыб, крабов, ящериц, рогатых и копытных млекопитающих, и многих других[5]. Например, антилопы орикс никогда не пытаются заколоть своего сородича с помощью собственных рогов. Если же стычка и произойдёт, то она будет проведена по чётко определённому ритуалу. При этом они используют рога подобным образом для защиты от львов[6]. Жирафы во внутривидовых стычках используют свои маленькие рога, тогда как при защите от хищников они используют более опасные копыта[7]. На примере кошек было продемонстрировано то, что межвидовая и внутривидовая агрессии имеют различное нейрофизиологическое происхождение. Электрическая стимуляция участков бокового гипоталамуса мозга кошки вызывала реакцию, соответствующую убийству и поеданию жертвы. Стимуляция участков вентромедиального гипоталамуса вызывала реакцию, соответствующую внутривидовой агрессии[8]. Недостаточно изученным является вопрос насильственного поведения львов. Впрочем, и им присуще ингибирование насилия, однако лишь по отношению к представителям собственного прайда[9].

В противовес можно привести пример голубей, зайцев и даже шимпанзе, которые не в состоянии убить себе подобного одним-единственным ударом или укусом. Внутривидовая агрессия в меньшей степени угрожает выживанию таких видов, что ослабляет эволюционное давление на усиление ингибитора насилия у их представителей. Лоренц демонстрирует пример с двумя горлицами, самкой и самцом, которых он однажды решил скрестить. Хоть горлицы и конфликтовали между собой, учёный не придал этому значения, ведь на первый взгляд горлица неспособна нанести своему сородичу серьёзных увечий. Но когда Лоренц оставил их наедине в одной клетке, то по возвращении он обнаружил, что самка жестоко расправилась с самцом выщипав ему перья и растерзав его до серьёзных кровоточащих ран. Без вмешательства она бы наверняка убила его. Это произошло из-за слабого ингибирования внутривидовой агрессии у горлиц и невозможности совершить побег от насилия из закрытой клетки[4].

Собственно, кроме сильной врождённой вооружённости, эволюционное давление на усиление ингибитора насилия оказывает и отсутствие возможности совершить побег от насилия[4][5]. Так, ингибирование внутривидовой агрессии слабо выражено у тех же горлиц и у зайцев — в естественных условиях проигрывающая во внутривидовой стычке особь может легко спастись бегством[3][4]. Также можно привести пример хомяков, которые обычно разбегаются лишь обменявшись несколькими укусами[5].

Ингибирование насилия у человека

Человек обладает слабой естественной вооружённостью. Однако в ходе научно-технического прогресса он стал самым вооружённым видом на планете. Ввиду этого Лоренц выражал некоторые опасения:

Придёт день, когда два враждующих лагеря окажутся лицом к лицу, перед опасностью взаимного уничтожения. Может наступить день, когда всё человечество разобьётся на два таких лагеря. Как мы поведём себя в этом случае — подобно горлицам или подобно волкам? Судьба человечества будет зависеть от того, как люди ответят на этот вопрос. Мы должны быть бдительны!

— Конрад Лоренц[3]

Эйбл-Эйбесфельдт утверждает, что человеку всё же присуще ингибирование внутривидовой агрессии. Проводя кросс-культурные сравнения, он обнаружил множество универсальных поведенческих паттернов. Такие жесты, как плач, поклон, надувание губ, дружеская улыбка и многие другие ингибируют агрессию и предрасполагают к оказанию поддержки. На врождённость этих паттернов указывает то, что их можно наблюдать даже у маленьких детей. Также он утверждает, что ингибитор насилия особенно сильно проявляется в отношении детей и со стороны взрослых, чем пользуются представители многих культур. Восточноафриканские масаи при совершении контакта с чужаками толкают вперёд своих детей с распростёртыми руками. При приближении европейцев к австралийским аборигенам им навстречу выходят один или два мужчины с ребёнком впереди них. Они держат его руками за плечи, рассчитывая на то, что никто не станет нападать на ребёнка. Кроме того, в разных культурах наблюдается ритуализация сражений[10].

Это же подтверждают и множественные военные свидетельства[11]. Исследования армейских психиатров показали, что самой главной причиной боевых поражений на Европейском театре Второй мировой войны был страх перед убийством других людей, а не, как многие бы подумали, страх быть убитым (или раненым), который оказался на втором месте. Также 75% солдат вовсе не открывали огонь в сторону противника[12]. Многие социологические исследования указывают на то, что среднестатистический солдат испытывает отвращение к убийству[13][14][15]. После битвы при Геттисберге было обнаружено более 27 тысяч брошенных винтовок, 90% из которых были заряжены. Только вот для того, чтобы зарядить винтовку того типа, требовалось в 19 раз больше времени, нежели совершить выстрел, и если предположить, что большинство солдат стреляло, то среди брошенных винтовок лишь 5% должно было быть заряженными. Объяснить это можно тем, что большинство солдат с обеих сторон заряжали винтовки, возможно даже изображали выстрел, если кто-то неподалёку его действительно совершал, но на самом деле никак не могли выстрелить сами. А многие из тех, кто всё же стреляли, вполне вероятно не целились во врага[16].

Американский публицист и бывший подполковник Дейв Гроссман утверждает, что сильное сопротивление к убийству присуще 98% солдат[17]. Это сходится с предположением, что лишь приблизительно 2% населения составляют социопаты со слабым эмоциональным восприятием[18][19][20]. Также это сходится с тем фактом, что после 60 дней продолжающихся сражений 98% выживших солдат получают психологические травмы, и только 2% «агрессивных психопатов» проблемы такого рода не касаются, поскольку они не испытывают никакого сопротивления к убийству[21].

Вопросу того, какой процент мужского населения способен совершить убийство без сожалений и раскаяния, разные исследователи дают оценку от 1% до 5%[14][17][22]. Также есть оценка, исходя из которой около 5% мужчин во всей человеческой популяции получают садистское удовольствие от совершения актов насилия и причинения вреда любого рода[23].

Возникновение межгрупповых конфликтов и войн Эйбл-Эйбесфельдт объясняет культурной эволюцией и явлением псевидовидообразования. С помощью инструментов культуры представители других групп людей дегуманизируются, установление дружеских контактов с ними воспрещается, тем самым они перестают восприниматься как часть собственного вида. Происходит накладывание культурных паттернов на врождённые биологические[24]. Исходя из военных свидетельств, насилие совершает подавляющее меньшинство солдат, тогда как большинство лишь играет роль массовки, призванной навести шум и дезориентировать врага. Один голландский офицер в 1937 году сказал: «В каждом бою лишь немногие выполняют свою работу, остальные же присутствуют для антуража; впрочем, этот антураж необходим»[25]. Кроме этого, есть объяснение, исходя из которого ингибитор насилия можно преодолеть через дистанцирование и перекладывание ответственности, что особенно касается войн современности. Например, в сравнении с рядовыми солдатами, сопротивление к убийству не наблюдалось среди артиллеристов, членов экипажей бомбардировщиков и военно-морского персонала; это также справедливо и в случае пулемётчиков[16].

Модель механизма ингибирования насилия

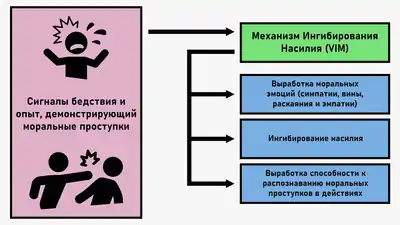

Механизм ингибирования насилия (VIM) — когнитивный механизм, к непосредственной активации которого у человека приводят невербальные сигналы бедствия со стороны других людей, такие как грустное выражение лица или плач. Это вызывает отторжение, и чем сильнее сигнал бедствия, тем сильнее и соответствующая реакция: небольшая грусть на лице вызовет лишь частичное отторжение, а вот крики и рыдание окажут значительный эффект на агрессора и тот может даже полностью прекратить агрессивные действия по отношению к жертве. Также VIM является когнитивной предпосылкой для развития трёх аспектов морали: моральных эмоций (т. е. симпатии, вины, раскаяния и эмпатии), ингибирования насилия и способности различать проступки морального и социального (обычного) характера[1][2].

При нормальном развитии индивиды сталкиваются с тем, что сигналы бедствия со стороны других людей вызывают у них активацию VIM. При этом они зачастую могут примерить на себя роль жертвы и понять её состояние. Таким образом возникает ассоциация сигнала бедствия с представлениями о состоянии жертвы. Вырабатывается условный рефлекс, активирующий VIM, в результате чего индивид становится способным проявлять эмпатический отклик лишь подумав о чужом бедствии. Так, демонстрация кадров, на которых жертвы насилия рассказывали о своём опыте, при этом не выдавая никаких сигналов бедствия, вызывала физиологический отклик у зрителей[26][27][28].

Аналогично обстоит дело и с ингибированием насилия. Ещё в детстве нормально развивающийся индивид при каждой попытке совершить действия насильственного характера будет сталкиваться с активацией VIM ввиду соответствующей реакции жертвы. Со временем к этому начнёт приводить даже сама мысль о насилии и вероятность проявления насильственного поведения индивидом будет постепенно падать.

Также активация VIM выступает медиатором в исполнении задачи различия проступков морального и социального характера. Но для этого необходимо предварительно получить повторяющийся опыт, демонстрирующий моральные проступки — действия, состоящие в причинении людям вреда. Ассоциация моральных проступков с последующими сигналами бедствия со стороны жертв в итоге приведёт к выработке у индивида условного рефлекса, активирующего VIM. В свою очередь, социальные проступки, которые не ведут к причинению кому-либо вреда, а лишь состоят в нарушении обусловленных общественных норм, не будут ассоциироваться с сигналами бедствия, а значит соответствующий опыт не приведёт к выработке условного рефлекса. Именно так индивид станет способным определять моральные проступки проводя причинный анализ действий, который будет показывать их связь с сигналами бедствия и соответствующим отторжением, вызванным активацией VIM.

Индивид без VIM может оценивать моральный проступок как плохое действие в том случае, если ему кто-то скажет, что это плохо (родители, сверстники). Но в своей оценке он будет ссылаться на слова других людей, при этом не понимая связи между моральным проступком и сигналами бедствия.

В подтверждение своей модели Блэр приводит множество свидетельств[29]. Дети с предрасположенностью к психопатии и взрослые психопаты демонстрируют плохую способность к различию проступков морального и социального характера[2][30][31][32][33][34][35]. Это же касается и детей с поведенческими расстройствами[36][37]. В дополнение, и в соответствии с VIM, взрослые психопаты демонстрируют низкий уровень осмысления ситуаций, которые могут вызывать вину, но при этом они демонстрируют нормальное осмысление счастья, печали и даже сложных социальных эмоций, таких как смущение[31][32]. Более того, что прямым образом подтверждает прогноз модели VIM, дети и взрослые с психопатией демонстрируют явные нарушения в распознавании выражений грусти и страха[33][34][35][38][39][40][41].

Нейрофизиология и генетика ингибирования насилия

С нейрофизиологической точки зрения возникновение нарушения эмпатического отклика Блэр объясняет дисфункцией миндалевидного тела (амигдалы) — области мозга, играющей ключевую роль в формировании эмоций. Но психопаты не похожи на других пациентов с поражением амигдалы. Функции, за которые она отвечает, например образование ассоциаций стимулов и вознаграждений, а также определённых аспектов социального познания, лишь мягко или совсем не нарушены у лиц с психопатией. Причиной этому может быть наличие у них генетической аномалии, которая вместо того, чтобы приводить к обширной дисфункции амигдалы, действует точечно, нарушая работу отдельных нейротрансмиттеров. Конечно, пока что остаётся неясным, каких именно из них, исходя из фармакологических данных известно лишь то, что блокировка бета-адренорецепторов выборочно влияет на распознавание грустного выражения лица[29][42].

Генетическое влияние играет значительную роль в развитии таких областей мозга, как амигдала, хвостатое ядро (входит в полосатое тело), вентромедиальная префронтальная кора, а также связей между ними[43][44][45][46]. В качестве примера можно привести то, что изменения в промоторной области гена переносчика серотонина (5-HTTLPR) связаны с изменениями в активации амигдалы, как в сторону её снижения, так и в сторону её повышения. Конечно же имеет место и влияние среды, но не было обнаружено никаких свидетельств того, что оно способно привести именно к снижению активации амигдалы[43].

Как показало исследование широкой выборки близнецов, генетический фактор играет основную роль в повышенной агрессивности у юношей, проявляющих черты эмоционального бесстрастия (англ. Callous and unemotional traits)[47]. Другое исследование выборки близнецов подтвердило, что черты эмоционального бесстрастия связаны с нарушениями в распознавании эмоций других людей. В случае распознавания страха и грусти можно наблюдать значительную генетическую корреляцию. При этом было выяснено, что травмы не оказывают никакого влияния на данную взаимосвязь[48]. По результатам 24 исследований можно предполагать, что наследственность черт эмоционального бесстрастия скорее всего находится между 36-67%. А большинство из 16 молекулярно-генетических исследований выдвигают гены серотониновой и окситоциновой систем в качестве кандидатов, определяющих черты эмоционального бесстрастия. Однако текущих молекулярно-генетических свидетельств недостаточно для того, чтобы указывать на конкретный генетический механизм. Это является задачей, которую необходимо решить в будущих исследованиях[49].

В одном из нейрофизиологических исследований Блэр предлагает фреймворк для понимания поведенческих расстройств, включающий этиологические (генетические и связанные с окружающей средой), нейронные, когнитивные и поведенческие аспекты. По данному фреймворку получается следующее: генетические факторы приводят к снижению активации амигдалы, что в свою очередь снижает уровень эмпатии, а это и является причиной черт эмоционального бесстрастия, антисоциального поведения и инструментальной агрессии (агрессии ради достижения определённых целей; простым примером может послужить причинение физического вреда человеку с целью его ограбления). Ещё одной причиной антисоциального поведения и инструментальной агрессии, а также недостаточной регулируемости реакции на социальные провокации и реактивной агрессии, основанной на разочаровании, являются нарушения в способности принимать решения, что в свою очередь исходит из сниженной активации полосатого тела (стриатума) и вентромедиальной префронтальной коры (vmPFC). Здесь тоже важную роль играет генетическое влияние, но к нему добавляются пренатальные факторы, например злоупотребление матерью психоактивными веществами во время беременности. Кроме того, возникновение нарушений в одной из областей связано с нарушениями в других. Так, при сниженной активации амигдалы можно ожидать сниженную активацию полосатого тела и вентромедиальной префронтальной коры. Такие же факторы среды, как травмы, влияние насилия и пренебрежение в воспитании играют свою роль лишь в повышении активации амигдалы, что приводит к большей чувствительности к угрозам. Впрочем, и здесь не обходится без генетического влияния, оно присутствует во всех рассматриваемых данным фреймворком компонентах[50].

Также было проведено исследование по VIM, изучающее электрофизиологические показатели распознавания выражений лица и моторного угасания в контексте черт агрессивности и эмоционального бесстрастия. Измерение электрической активности мозга испытуемых во время проведения тестов по реакции на лицевые стимулы показало, что черты эмоционального бесстрастия обратно связаны с амплитудой N170 по всем выражениям лица, а черты агрессивности обратно связаны с амплитудой Stop-P300 по лицевым сигналам бедствия. Амплитуды N170 и Stop-P300 могут предоставлять полезные электрофизиологические маркеры для определения проблем на этапах распознавания выражений лица и моторного угасания VIM[51].

Примечания

- Blair, R. J. R. (1992). The Development of Morality. Department of Psychology, University College, London

- Blair, R. J. R. (1995). A cognitive developmental approach to morality: investigating the psychopath. Cognition 57, 1—29. doi:10.1016/0010-0277(95)00676-P

- Лоренц К. Кольцо царя Соломона : пер. с нем. — 1970.

- Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») : пер. с нем. — М. : Прогресс : Универс, 1994. ISBN 5-01-004449-8

- Eibl-Eibesfeldt, I. (1970). Ethology: The Biology of Behavior, pp. 314—325.

- Walther, F. R. (1958). Zum Kampf- und Paarungsverhalten einiger Antilopen doi:10.1111/j.1439-0310.1958.tb00570.x

- Backhaus, D. (1961). Giraffen In Zoologischen Gärten Und Freier Wildbahn

- Kaada, B. (1967). Brain mechanisms related to aggressive behavior, Aggression and defense: Neural mechanisms and Social patterns PMID 4880540

- Schenkel, R. (1966). Zum Problem der Territorialitat und der Markierens bei Saugern-am Beisspel der schwarzen Nashorns und des Lowens. Z. Tierpsychol. 23:593—626. doi:10.1111/j.1439-0310.1966.tb01616.x

- Eibl-Eibesfeldt, I. (1975). Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung, pp. 111—121.

- Van der Dennen, J. M. G. (2008). A vindication of Eibl-Eibesfeldt’s concept of Tötungshemmungen (conspecific killing inhibitions)? Human ethology, military psychology, and the neurosciences. University of Groningen, the Netherlands

- Marshall, S. L. A. (1947). Men Against Fire. New York: Morrow & Co.

- Kelman, H. C. (1973). Violence without moral restraint; reflections on the dehumanization of victims and victimizers, Journal of Social Issues, 29, 4, 25—61. doi:10.4324/9781315086859-8

- Van Doorn, J. A. A. & Hendrix, W. J. (1985). Het Nederlands/Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld. Dieren: De Bataafsche Leeuw doi:10.18352/bmgn-lchr.1681

- Collins, R. (2008). Violence: A Micro-Sociological Theory. Princeton: Princeton Univ. Press doi:10.1515/9781400831753

- Dyer, G. (1985). War. New York: Crown / War: The Lethal Custom. Carroll & Graf

- Grossman, D. (1995). On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society. Boston: Little, Brown

- Niehoff, D. (1999). The biology of violence. New York: Free Press

- Pierson, D. (1999). Natural killers — Turning the tide of battle. Military Review, May—June, pp. 60—65.

- Protevi, J. (2008). Affect, agency and responsibility: The act of killing in the age of cyborgs. Phenomenol. & the Cognitive Sci., 7, 3, pp. 405—413. doi:10.1007/s11097-008-9097-z

- Swank, R. L. & Marchand, W. E. (1946). Combat neuroses: Development of combat exhaustion. Arch. Neurol. & Psychiat., 55, 3, pp. 236—247. doi:10.1001/archneurpsyc.1946.02300140067004 PMID 21019896

- Janowitz, M. (1964). The New Military: Changing Patterns of Organization. New York: Russell Sage Foundation

- Baumeister, R. (1997). Evil: Inside Human Cruelty and Violence. New York: Freeman

- Eibl-Eibesfeldt, I. (1977). Evolution of destructive aggression. Aggr. Behav., 3, 2, pp. 127—144.

- Dames, G. W. T. (1954). Oom Ambon van het K.N.I.L. ‘s-Gravenhage

- Eisenberg, N., Fabes, R.A., Bustamante, D., Mathy, R.M., Miller, P.A., & Lindholm, E. (1988). Differentiation of vicariously induced emotional reactions in children. Developmental Psychology, 24, 237—246. doi:10.1037/0012-1649.24.2.237

- Eisenberg, N., Fabes, R.A., Carlo, G., Troyer, D., Speer, A.L., Karbon, M., & Switzer, G. (1992). The relations of maternal practices and characteristics to children’s vicarious emotional responsiveness. Child Development, 63, 583—602. PMID 1600824

- Fabes, R.A., Eisenberg, N., & Eisenbud, L. (1993). Behavioral and physiological correlates of children’s reactions to others in distress. Developmental Psychology, 29, 655—663. doi:10.1037/0012-1649.29.4.655

- Blair, R. J. R. (2006). The emergence of psychopathy: Implications for the neuropsychological approach to developmental disorders. Cognition 101, 414—442. doi:10.1016/j.cognition.2006.04.005 PMID 16904094

- Blair, R. J. R. (1997) Moral reasoning in the child with psychopathic tendencies. Personality and Individual Differences, 22, 731—739. doi:10.1016/S0191-8869(96)00249-8

- Blair, R. J. R., Jones, L., Clark, F., & Smith, M. (1995). Is the psychopath ‘‘morally insane’’?. Personality and Individual Differences 19, 741—752.

- Blair, R. J. R., Sellars, C., Strickland, I., Clark, F., Williams, A. O., Smith, M., et al. (1995). Emotion attributions in the psychopath. Personality and Individual Differences, 19, 431—437.

- Blair, R. J. R., Colledge, E., & Mitchell, D. G. (2001). Somatic markers and response reversal: is there orbitofrontal cortex dysfunction in boys with psychopathic tendencies?. Journal of Abnormal Child Psychology 29, 499—511. doi:10.1023/a:1012277125119 PMID 11761284

- Blair, R. J. R., Colledge, E., Murray, L., & Mitchell, D. G. (2001). A selective impairment in the processing of sad and fearful expressions in children with psychopathic tendencies. Journal of Abnormal Child Psychology, 29, 491—498. doi:10.1023/a:1012225108281 PMID 11761283

- Blair, R. J. R., Monson, J., & Frederickson, N. (2001). Moral reasoning and conduct problems in children with emotional and behavioural difficulties. Personality and Individual Differences, 31, 799—811. doi:10.1016/S0191-8869(00)00181-1

- Arsenio, W. F., & Fleiss, K. (1996). Typical and behaviourally disruptive children’s understanding of the emotion consequences of socio—moral events. British Journal of Developmental Psychology, 14, 173—186.

- Nucci, L. P., & Herman, S. (1982). Behavioral disordered children’s conceptions of moral, conventional, and personal issues. Journal of Abnormal Child Psychology, 10, 411—425. doi:10.1007/BF00912330 PMID 7175046

- Aniskiewicz, A. S. (1979). Autonomic components of vicarious conditioning and psychopathy. Journal of Clinical Psychology, 35, 60—67. doi:10.1002/1097-4679(197901)35:1<60::aid-jclp2270350106>3.0.co;2-r PMID 422732

- Blair, R. J. R., Mitchell, D. G., Richell, R. A., Kelly, S., Leonard, A., Newman, C., et al. (2002). Turning a deaf ear to fear: impaired recognition of vocal affect in psychopathic individuals. Journal of Abnormal Psychology, 111, 682—686. doi:10.1037//0021-843x.111.4.682 PMID 12428783

- Blair, R. J. R. (1999). Responsiveness to distress cues in the child with psychopathic tendencies. Personality and Individual Differences, 27, 135—145.

- House, T. H., & Milligan, W. L. (1976). Autonomic responses to modeled distress in prison psychopaths. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 556—560. doi:10.1037//0022-3514.34.4.556 PMID 993975

- Harmer, C. J., Perrett, D. I., Cowen, P. J., & Goodwin, G. M. (2001). Administration of the betaadrenoceptor blocker propranolol impairs the processing of facial expressions of sadness. Psychopharmacology (Berl), 154, 383—389. doi:10.1007/s002130000654

- Klucken, T. et al. (2012). The 5-HTTLPR polymorphism is associated with altered hemodynamic responses during appetitive conditioning. Hum. Brain Mapp. 34, 2549—2560. doi:10.1002/hbm.22085 PMID 22505321

- Martel, G. et al. (2012). Murine GRPR and stathmin control in opposite directions both cued fear extinction andnneural activities of the amygdala and prefrontal cortex. PLoS ONE 7, e30942.

- Stein, J. L. et al. (2011). Discovery and replication of dopamine—related gene effects on caudate volume in young and elderly populations (N=1198) using genome—wide search. Mol. Psychiatry 16, 927—937. doi:10.1038/mp.2011.32 PMID 21502949

- Luo, Q., Holroyd, T., Mitchell, D., Yu, H., Cheng, X., Hodgkinson, C., Chen, G., McCaffrey, D., Goldman, D., & Blair, R. J. R. (2017). Heightened amygdala responsiveness in s-carriers of 5-HTTLPR genetic polymorphism reflects enhanced cortical rather than subcortical inputs: An MEG study. Human Brain Mapping, 38(9), 4313—4321. doi:10.1002/hbm.23616

- Fontaine, N. M., Rijsdijk, F. V., McCrory, E. J. & Viding, E. (2010). Etiology of different developmental trajectories of callous-unemotional traits. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 49, 656—664. doi:10.1016/j.jaac.2010.03.014 PMID 20610135

- Moore, A. A., Rappaport, L. M., Blair, R. J. R., Pine, D. S., Leibenluft, E., Brotman, M. A., Hettema, J. M., & Roberson-Nay, R. (2019). Genetic underpinnings of callous-unemotional traits and emotion recognition in children, adolescents, and emerging adults. Journal of Child Psychology and Psychiatry doi:10.1111/jcpp.13018 PMID 30779145

- Moore, A. A., Blair, R. J. R., Hettema, J. M., & Roberson-Nay, R. (2019). The Genetic Underpinnings of Callous—Unemotional Traits: A Systematic Research Review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews doi:10.1016/j.neubiorev.2019.02.018 PMID 30817934

- Blair, R. J. R. (2013). The neurobiology of psychopathic traits in youths. Nature Reviews Neuroscience, 14(11), 786—799. doi:10.1038/nrn3577 PMID 24105343

- Fido, D., Santo, M. G. E., Bloxsom, C. A. J., Gregson, M., & Sumich, A. L. (2017). Electrophysiological study of the violence inhibition mechanism in relation to callous-unemotional and aggressive traits. Personality and Individual Differences, 118, 44—49. doi:10.1016/j.paid.2017.01.049