Лодки народов Океании

Лодки народов Океании — различные типы гребных и парусных судов островных народов Полинезии, Меланезии и Микронезии. Могут быть однокорпусными, иметь один или два балансира, или же представлять собой катамараны. Помимо прибрежного плавания, некоторые из них приспособлены и для дальних океанских походов.

История

Развитое кораблестроение ещё в древности способствовало расселению предков меланезийцев, полинезийцев и микронезийцев на островах Тихого океана[1]. По мнению большинства исследователей, морская культура океанийцев сформировалась в ходе многовекового переселения их далёких прародителей из Юго-Восточной Азии на восток в сторону Тихого океана, «с острова на остров к вратам зари», как поётся в старинной полинезийской песне[2]. Если в начале XX столетия учёные считали, что полинезийцы двигались в основном южным путём, мимо островов Индонезии, вдоль северного побережья Новой Гвинеи, а затем вдоль восточной каймы Меланезийской цепи к Фиджи, к середине века появились не менее убедительные доказательства существования, другого, северного пути их расселения, имевшего две ветки, первую через Микронезию, Маршалловы острова к Гавайям, и вторую — на юго-восток через архипелаг Гилберта и острова Феникс к Самоа[3].

.jpg.webp)

По-видимому, первоначально основным средством передвижения древним австронезийцам служили изготовлявшиеся из цельных древесных стволов путём выдалбливания или выжигания примитивные лодки-долблёнки, непригодные для плавания в открытом море, из-за чего ещё в древности к их корпусам стали нашивать сначала один, а затем несколько ярусов досок, а затем крепить балансиры-аутригеры, существенно повышавшие их остойчивость. Дерево, из которого изготовлялись поплавки балансиров, предварительно вымачивалось в воде, а для прикрепления державших их перемычек к корпусам лодок применялся сложный узел, который, согласно старинному полинезийскому преданию, изобрела красавица Лу’укиа, отвергшая домогательства влиятельного вождя и надевшая «пояс целомудрия» в виде скреплённого подобным узлом плетёного шнура, получившего названия «па’у-о-Лу’укиа» (юбки Лу'укиа)[4].

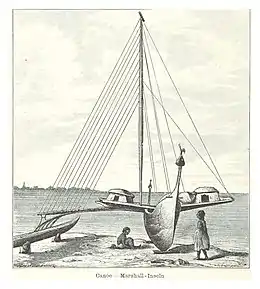

Возможно, искусство строительства океанских судов с балансирами-аутригерами передали океанийцам древние жители Малайзии и Индонезии, называвшие такие лодки проа. Причём если малайцы и индонезийцы в обозримое историческое время строили симметричные каноэ с двойным аутригером, то полинезийцы и меланезийцы — с одинарным, а жители Микронезии — асимметричные, также с одинарным[5]. Из описаний путешественников известны проа самых разных размеров, от одноместных рыбацких судёнышек до океанских судов длиной до 30 м, вмещавших до 60 человек с припасами, домашней птицей в клетках и земляной печью для приготовления еды[6].

Конструкция

Строительство подобных судов велось опытными специалистами, соблюдавшими определённые ритуалы, исключительно с помощью каменных топоров и долот. Пальмовые деревья для изготовления своих каноэ полинезийцы рубили как в островных долинах, так и в горах; стволы обтёсывались и раскалывались, затем древесина сортировалась: одна шла на киль, другая на доски обшивки и настила. Последние подгоняли плотно друг к другу, удаляя все шероховатости, и располагали одну над другой, причём верхний край нижележащей обмазывался мокрым илом. Швы промазывались толчёной кокосовой шелухой, смешанной с клейким соком хлебного дерева. По краям соседних досок просверливали по паре отверстий, через которые продевали сплетённый из волокон кокосовой кожуры шнур. Как правило, при постройке судна мастера располагались парами по обоим его сторонам, симметрично по отношению к килю, напевая в такт ритуальные песни[7]. После скрепления досок корпус лодки омывали чистой водой, сушился и раскрашивался смешанной с углём красной глиной. Особое значение придавалось процессу скрепления с корпусом балансира. Отстроенное судно получало собственное имя и посвящалось богу Тане, после чего устраивалось пиршество по поводу его спуска на воду, для чего применялись круглые брёвна. Вместо европейского обряда крещения лодку заставляли хлебнуть морской воды (ину таи), так как океан считался «алтарём богов»[8].

На Гавайях брусья и доски, полученные из древесины акации коа, связывали растительными волокнами, без единого гвоздя, корпус для водонепроницаемости смолили. Паруса в старину изготовлялись из циновок, сплетённых из вымоченных в морской воде волокон пандануса, в сравнительно недавнее время — из ткани. Они имели, как правило, треугольную форму и растягивались или на двух реях, так, чтобы вершина с острым углом крепилась снизу в носовой части судна, или же между мачтой и одним или двумя шпринтами. Поскольку у парусов из циновок уменьшить площадь нельзя, в штормовую погоду их приходилось приспускать или убирать с помощью фалов[10]. Наиболее крупные каноэ получали личные имена и становились достоянием народных легенд и мифов. Каждое морское судно, помимо рулевых весёл, снабжалось черпаками для удаления просачивающейся воды и каменными якорями. На двойных судах, как правило, было два вида якорей: большой «стояночный», который во время шторма опускали в волны, и лёгкий, который бросали в воду, чтобы определить направление морских течений[11].

Наряду с судами, снабжёнными аутригерами, в отдельных районах Океании существовало искусство изготовления дощатых лодок без балансиров — монов — корпуса которых сшивались из досок дерева тима и промазывались смолой паринариума. От каноэ с балансиром они отличались не только конструкцией, но и способом гребли: гребцы в них сидели попарно, и каждый в паре грёб только на стороне своего борта. Ещё в начале XX века на архипелаге Бисмарка проживало племя ламасса во главе с вождём Панаке, славившееся искусством изготовления подобных лодок. Но и его превосходили своим мастерством жители Соломоновых островов, особенно островов Бука и Рубиана, способные делать ещё более крупные моны, вмещавшие по 90 чел. и своими высоко вздымавшимися носом и кормой напоминавшие по форме лунный серп[12].

Описания путешественников

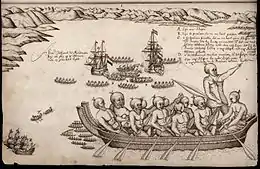

Первые европейские описания полинезийских судов появились в эпоху великих географических открытий. Участник кругосветной экспедиции Магеллана Антонио Пигафетта наблюдал 1521 году у туземцев с Марианских островов парусные лодки с балансиром, после чего архипелаг этот получил у испанцев название «острова Латинских парусов»[13]. А в 1600 году голландский пират и мореплаватель Оливье ван Ноорт встретил здесь уже «чуть ли не двести лодок, в каждой из которой находилось не менее двух-трех человек… Даже если удавалось перевернуть их лодки, это им было нипочем, поскольку они только отплывали в сторону, потом подплывали, ставили лодку в правильное положение и продолжали за нее держаться. Их лодки длинные и узкие, причем они одинаково быстро продвигаются вперед, без разворота, и со стороны носа, и со стороны кормы»[14].

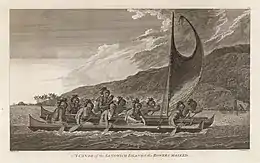

Но исследователи XVII—XIX вв. неоднократно наблюдали у коренных жителей Новой Зеландии, Таити, Тонга, Гавайев, Самоа и пр. и значительно более крупные суда. Длина океанских каноэ полинезийцев составляла от 60 до 80 футов, но встречались и более 100 футов. Так, легендарное судно «Таинуи», на котором, согласно преданию, прибыли в Новую Зеландию предки современных маори, судя по сохранившимся на побережье залива Каухиа каменным подпоркам, имело длину около 70 футов, то есть свыше 20 м[16].

Руководитель первой французской кругосветной экспедиции 1766—1769 годов Луи Антуан де Бугенвиль, поражённый судами жителей островов Самоа, назвал последние «островами Мореплавателей». «Несмотря на то что мы шли со скоростью 7 или 8 морских миль в час, — сообщает он, — эти парусные пироги свободно ходили вокруг наших кораблей, точно мы стояли на якоре»[17]. Не меньшее впечатление произвели на него лодки меланезийского населения Соломоновых островов: «Они хорошо построены и имеют значительную длину; корма и нос их сильно приподняты для защиты от стрел. Нос одной их пирог украшало деревянное скульптурное изображение человеческой головы с глазами из перламутра и ушами из панциря черепахи; лицо этой скульптуры напоминало маску с большой бородой; губы были выкрашены ярко-красной краской»[18].

Высоко оценивал кораблестроительное искусство аборигенов островов Тонга участник второй кругосветной экспедиции Джеймса Кука (1772—1774) немецкий естествоиспытатель Георг Форстер:

«Их каноэ по устройству весьма различны. У обычных, маленьких, в которых они привозили товары на продажу, очень острый киль. С носа и кормы они одинаково сильно заострены и при этом такие узкие, что волны часто переплескивали через борт; чтобы в таких случаях каноэ не наполнялось водой, корма и нос сверху покрывались или заколачивались досками. Чтобы каноэ не переворачивалось, у него обычно имелся легкий выносной поплавок или балансир, укрепленный на перекладине. Само каноэ делалось из нескольких планок твердого коричневого дерева, так искусно подогнанных одна к другой и сшитых кокосовым волокном, что совершенно не пропускали воду… Хотя каноэ обычно имеют длину от 15 до 18 футов, они от носа до кормы отполированы, как лучшие наши столярные изделия. Это поистине достойно удивления, поскольку все здешние инструменты представляют собой лишь жалкие кусочки кораллов, а рубанок — просто шкура ската… Другой вид каноэ предназначен для плавания под парусом, и люди, сведущие в морском деле и кораблестроении, должны были признать, что они прекрасно для этого приспособлены. Одно такое каноэ мы видели в заливе Марии. Оно состояло из двух меньших, плотно прикрепленных друг к другу. Планки были сшиты вышеописанным образом, но оба каноэ целиком покрыты палубой и, подобно боевым лодкам таитян, снабжены приподнятым помостом пли платформой. Некоторые из этих парусных лодок могут везти сто пятьдесят человек…»[19]

Участник первой русской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского (1803—1806) Е. К. Фридерици свидетельствует, что конструкция каноэ меланезийцев, имевших узкие корпуса длиной около 20 м и шириной около 70 см, а также их балансиров и брусьев, соединявших последние с корпусом, были практически идентичны тем, которые использовались жителями Молуккских островов[20]. Русский мореплаватель первой половины XIX века Отто Коцебу рассказывал о военных лодках таитян, что они «достигали такой величины, что вмещали по сорок и более человек, сооружались из досок, скрепленных кокосовыми веревками, и тщательно проконопачивались»[21].

Польский этнограф и натуралист Ян Станислав Кубары, в 1870—1880-х годах живший на островах Палау в восточной части Каролинского архипелага, не только детально изучил конструкцию местных судов, но и сам неоднократно плавал на них. В своём очерке «Морские перевозки и островная торговля на центральных Каролинах», опубликованном в 1882 году в Варшаве в журнале «Вшехсвят», он сообщает:

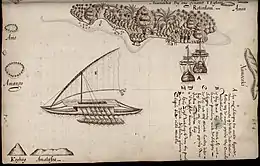

«Как все лодки в Океании, мелиук, или мессук, Каролинских островов состоит из собственно лодки и внешнего поплавка, удерживающего в равновесии саму лодку, а также помоста, соединяющего обе части. В каноэ, предназначенных для морских путешествий, есть еще и четвертая часть, своего рода помост на подветренной стороне, на котором помещается нечто вроде крыши, где наиболее ценный груз и капитан с лоцманом находят укрытие во время путешествия. Собственно лодка уа помещается в середине всего каноэ, она и несет его, имея на подветренной стороне эпеп, т. е. вышеупомянутый помост с крышей, а на наветренной стороне балансир — там. Каноэ двигается благодаря парусу треугольной формы и значительных размеров. Этот парус, как и повсюду в Океании, плетут из листьев пандануса, и он мало чем отличается от парусов с соседних островов. Его размеры — до 40 квадратных метров — позволяют лодке (самая большая из них не превышает 30 футов в длину) быстро передвигаться на спокойной воде…»[22]

Чешский журналист и путешественник XX века Милослав Стингл уточняет, что гавайские каноэ брали на борт до 70 человек с трёхнедельным запасом пищи и способны были покрывать расстояние в 4 000 км со скоростью 8–9 узлов[23]. По утверждениям датского этнографа и путешественника Арне Фальк-Рённе, боевые каноэ фиджийцев с острова Мбау достигали 40 м в длину, 7 м в ширину и способны были поднять на борт до 100 воинов[24].

Ещё в XVII веке европейские мореплаватели наблюдали у жителей Океании довольно крупные катамараны, оснащённые парусом, соединительным мостом для размещения грузов и вмещавшие десятки людей. Катамараны гавайцев достигали, по словам Коцебу, 70 футов в длину, 60 в ширину и 3,5 в высоту[26]. Катамараны туземцев с островов Тонга тонгиаки оснащались треугольными парусами на коротких наклонённых вперёд мачтах с раздвоенным топом, через который пропускали фалы для подъёма и спуска шпринтов, нижние концы которых крепились не у мачт, а между обоих корпусов. Такие суда развивали скорость не менее 8 узлов и позволяли совершать плавания на тысячи миль. По наблюдениям Джеймса Кука, в XVIII столетии катамараны тонголезцев получили усовершенствование, выражавшееся в том, что корпус с наветренной стороны имел меньшие размеры, что позволяло применять способ поворота, известный ранее микронезийцам, при котором при переходе на другой галс парус опускался и быстро переносился вокруг мачты; рулевое весло при этом также перемещалось с кормы на нос[27].

Руководитель американской исследовательской экспедиции 1838—1842 годов капитан Чарлз Уилкс сообщает, что при спуске на воду «священных лодок» фиджийцев, боевых парусных катамаранов вака друа (waqa drua), совершались массовые человеческие жертвоприношения. Такие друа, или ндруа, достигали длины 98 футов (30 м) и поднимали на борт до 200 человек[28]. В качестве транспортных судов друа использовались на Фиджи вплоть до 1943 года, в честь них получила своё название национальная команда по регби «Fijian Drua».

Использовавшиеся для меновой торговли вплоть до начала XX века парусные суда папуасов Новой Гвинеи лакатои могли состоять не из двух, а из нескольких корпусов, поверх которых настилалась широкая транспортная палуба, на которой размещались товары и различные грузы. Как правило, лакатои несли два паруса из листьев пандануса, имевших форму клешни краба, острие которых направлено было вниз, а верх имел глубокий дугообразный вырез, позволявший мореходам снижать ветровую нагрузку в шторм. Во время военных походов на таких судах размещалось не менее 50 воинов, а в мирное время более 30 тонн саго[29]. Успешно использовало лакатои для торговых рейсов славившееся гончарным искусством племя моту, проживавшее на восточном побережье залива Папуа и перевозившее на них свою посуду на запад к заливу Фрешуотер, на расстояние около 200 км. Во время одного из таких вояжей 600 моту смогли перевезти около 30 000 горшков, на которые выменяли 4 000 центнеров саговой муки[30].

См. также

Примечания

- Беллвуд Питер. Покорение человеком Тихого океана: Юго-Восточная Азия и Океания в доисторическую эпоху. — М., 1986. — С. 39–42, 146–150.

- Ципоруха М. И. Древние мореходы и загадки планеты. — М., 2005. — С. 236.

- Те Ранги Хироа. Мореплаватели солнечного восхода. — М., 1959. — С. 44–47.

- Ципоруха М. И. Указ. соч. — С. 237.

- Хейердал Тур. Древний человек и океан. — М., 1982. — С. 131, 138.

- Поляков В. Великие мореходы каменного века // Юный техник. — 2002. — № 7. — С. 30–37.

- Те Ранги Хироа. Указ. соч. — С. 37.

- Там. же. — С. 38.

- Guppy Henry B. The Solomon Islands and their natives. — London: Swan Sonnenschein, Lowrey & Co, 1887. — p. 63.

- Ципоруха М. И. Указ. соч. — С. 238–239.

- Стингл М. Очарованные Гавайи // В кн.: Стингл М. Приключения в Океании. — М., 1986. — С. 427.

- Дамм Ганс. Канака — люди южных морей. — М., 1964. — С. 223–224.

- Ланге Пауль Вернер. Горизонты Южного моря. История морских открытий в Океании. — М., 1987. — С. 60.

- Там же. — С. 117.

- Hernsheim Franz. Südsee-Erinnerungen (1875—1880). — Berlin: A. Hofmann, 1883. — S. 92.

- Те Ранги Хироа. Указ. соч. — С. 42.

- Ланге Пауль Вернер. Указ. соч. — С. 204–205.

- Там же. — С. 208.

- Георг Форстер. Путешествие вокруг света. — М., 1986. — С. 206–207.

- Дамм Ганс. Указ. соч. — С. 221–222.

- Коцебу О. Е. Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг. — М., 1987. — С. 87.

- Вольневич Януш. Люди и атоллы. — М., 1986. — С. 123.

- Стингл М. Указ. соч. — С. 429.

- Фальк-Рённе А. Слева по борту — рай. Путешествие по следам «Баунти». — М., 1982. — С. 110–111.

- Williams Thomas, Calvert James. Fiji and the Fijians. — New York: D. Appleton and company, 1860. — p. 67.

- Коцебу О. Е. Указ. соч. — С. 272.

- Ципоруха М. И. Указ. соч. — С. 245.

- Haddon A. C., Hornell J. Canoes of Oceania. — Vol. I. The Canoes of Polynesia, Fiji and Micronesia. — Honolulu, 1936.

- Ципоруха М. И. Указ. соч. — С. 241.

- Дамм Ганс. Указ. соч. — С. 225.

Литература

- Те Ранги Хироа. Мореплаватели солнечного восхода / Пер. с англ. М. В. Витова, Л. М. Паншечниковой. — М.: Географгиз, 1959. — 256 с.: ил.

- Дамм Ганс. Канака — люди южных морей / Пер. с нем. В. Л. Вешняка. — М.: Наука, 1964. — 368 с.: ил.

- Фальк-Рённе А. Слева по борту — рай. Путешествие по следам «Баунти» / Пер. с дат. В. Л. Якуба. — М.: Наука, Гл. редакция восточной литературы, 1982. — 224 с.: ил. — (Рассказы о странах Востока).

- Хейердал Тур. Древний человек и океан / Пер. с англ. Л. Л. Жданова. — М.: Мысль, 1982. — 349 с.: ил. — (Библиотечная серия).

- Беллвуд Питер. Покорение человеком Тихого океана. Юго-Восточная Азия и Океания в доисторическую эпоху / Пер. с англ. В. Я. Петрухина, М. С. Полинской, В. А. Шнирельмана. — М.: Наука, Гл. редакция восточной литературы, 1986. — 528 с.: ил. — (По следам исчезнувших культур Востока).

- Вольневич Януш. Люди и атоллы / Пер. с пол. Л. С. Ульяновой. — М.: Наука, Гл. редакция восточной литературы, 1986. — 224 с.: ил.

- Стингл Милослав. Приключения в Океании / Пер. с чеш. П. Н. Антонова. — М.: Правда, 1986. — 592 с.: ил.

- Форстер Георг. Путешествие вокруг света / Пер. с нем. М. С. Харитонова. Посл. и комм. Д. Д. Тумаркина. — М.: Наука, Гл. редакция восточной литературы, 1986. — 568 с.: ил.

- Коцебу О. Е. Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг. / Пер. с нем. и комм. Д. Д. Тумаркина. — 3-е изд. — М.: Наука, Гл. редакция восточной литературы, 1987. — 384 с: ил.

- Вернер Ланге Пауль. Горизонты Южного моря: История морских открытий в Океании / Пер. с нем. Ю. И. Куколева, О. В. Харитоновой. — М.: Прогресс, 1987. — 288 с.: ил.

- Ципоруха М. И. Древние мореходы и загадки планеты. — М.: Вече, 2005. — 416 с. — (Тайны веков). — ISBN 5-9533-0637-7.

- Haddon Alfred Cort, Hornell James. Canoes of Oceania. — Volumes I–III. — Honolulu: Bishop Museum Press, 1936–1938.