Корчевской уезд

Корчевско́й уезд — административно-территориальная единица Тверской губернии в составе Российской империи и РСФСР. Уездный город — Корчева.

| Корчевской уезд | |

|---|---|

| Страна |

|

| Губерния | Тверская губерния |

| Уездный город | Корчева |

| История и география | |

| Дата образования | 1781 |

| Дата упразднения | 1922 |

| Площадь | 3866 вёрст² |

| Население | |

| Население | 152 400 чел. (1913) |

|

|

География

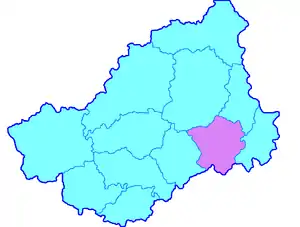

Уезд был расположен на юго-востоке Тверской губернии и граничил с Тверским, Бежецким, Кашинским и Калязинским уездами. На юге граничил с Московской губернией (Дмитровский и Клинский уезды). Площадь уезда составляла 3866 кв. вёрст. Главная транспортная артерия — река Волга. Корчевской уезд единственный в губернии, где не было железных дорог (конечная станция Савёлово на одноименной железной дороге, построенная в непосредственной близости от села Кимра на противоположном берегу Волги, относилась к Калязинскому уезду). При этом действовала сеть узкоколейной железной дороги кузнецовского фарфоро-фаянсового завода (между Кузнецово, Корчевой и Фёдоровским). Узкоколейка утратила хозяйственное значение только к концу 60-х годов 20-го века и была разобрана.

Современное положение

В настоящее время территория уезда (в границах на 1917 год) входит в состав Кимрского, Конаковского, Калининского, Рамешковского и Кашинского районов Тверской области, а также города Дубна Московской области.

История

Уезд был образован в 1781 году в составе Тверского наместничества из частей Кашинского и Тверского уездов. В 1796 при создании Тверской губернии уезд был упразднен, но в 1803 восстановлен. В 1918 из части его территории был образован Кимрский уезд. В мае 1922 Корчевской уезд был ликвидирован, его территория перешла к Кимрскому уезду.

Население

Население в 1863 г. — 100,5 тыс. чел. (без Корчевы), в 1892 г. — 121 949 чел., в 1913 г. — 152,4 тыс. чел. Плотность населения — 33,3 чел. на 1 кв. версту; по густоте населения уезд принадлежит к числу средних в губернии. Население почти все русское; совершенно обрусевшие карелы (около 1200 чел.) живут на северо-западе уезда, в дер. Ведное (теперь Рамешковский район) . Господствующее вероисповедание — православное; из раскольничьих сект особенно распространена беспоповщина. Населённых мест — 838, из которых много крупных; самое значительное — с. Кимры (5083 чел.).

Административное деление

В 1890 году в состав уезда входило 16 волостей[1]:

| № п/п | Волость | Волостное правление | Число селений | Население |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Горицкая | с. Горицы | 79 | 8630 |

| 2 | Даниловская | с. Данилово | 30 | 8060 |

| 3 | Ильинская | с. Ильинское | 87 | 10250 |

| 4 | Кимрская | с. Кимры | 46 | 9000 |

| 5 | Красновская | с. Красное | 52 | 5200 |

| 6 | Кудрявцевская | д. Кудрявцево | 36 | 7195 |

| 7 | Ларцевская | д. Ларцево | 55 | 8390 |

| 8 | Николо-Созинская | с. Поповское | 38 | 5515 |

| 9 | Паскинская | д. Паскино | 73 | 6830 |

| 10 | Погорельцевская | c. Погорельцы | 32 | 4830 |

| 11 | Рождественская | с. Рождествено | 24 | 5300 |

| 12 | Селиховская | с. Селихово | 29 | 5660 |

| 13 | Стоянцевская | с. Стоянец | 55 | 9240 |

| 14 | Суворовская | д. Суворово | 81 | 7250 |

| 15 | Федоровская | с. Федоровское | 38 | 8210 |

| 16 | Яковлевская | д. Яковлевская | 63 | 6625 |

В полицейском отношении в 1913 году уезд был разделён на два стана[2]:

Экономика

Ввиду скудности почв в уезде широко распространены промыслы и отходничество (крупнейший центр сапожного ремесла — с. Кимры), с. Кузнецово (ныне г. Конаково) — центр фарфоро-фаянсового производства.

В селе Кимры, в Кимрской, Ильинской, Ларцевской, частично в Суворовской волостях крестьяне поголовно шили обувь. Более 10-ти тысяч крестьян из этих волостей шили обувь в Москве и других крупных городах, возвращаясь в деревни лишь на период весенних и осенних полевых работ. Часть крестьян из деревень Стоянцевской, Горицкой и Печетовской волостей были потомственными плотниками и также проводили значительное время на заработках в соседних волостях и уездах (печетовские плотники промышляли в Угличском уезде). В начале 20-го века молгинский (Стоянцевская волость) подрядчик Андрей Яковлевич Фёдоров мог единовременно предоставить артели плотников до 60 человек, а его односельчанин Т. Смирнов был поскромней. Он «водил артели» только в пределах до 15 человек. В с. Горицы был широко представлен валяльный промысел.

Известные уроженцы

- Замков, Владимир Константинович (1925—1998) — советский художник-монументалист, член-корреспондент АХ СССР. Народный художник СССР (1991).

- Михаил Иванович Калинин (1875—1946) — советский государственный и партийный деятель, 1-й Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

- Андрей Николаевич Туполев (1888—1972) — советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда.

- Александр Александрович Фадеев (1901—1956) — русский советский писатель.

- Никольский, Михаил Александрович (1901—1988) — советский военачальник, генерал-полковник ВС СССР.

- Булатов, Дмитрий Александрович — единственный большевик в Корчевском совете в 1918.

- Базанов, Дмитрий Сергеевич (1894—1978) — профессор, первый большевик из числа местных жителей в Кимрах и Кимрском уезде, первый председатель Ильинского волисполкома, второй после П. М. Викмана председатель Кимрского УИК, автор неизданной книги «Неизвестный солдат» — автобиографических воспоминаний, представляющих уникальную энциклопедию жизни кимрских крестьян в два первых десятилетия 20-го века.

- Иван Александрович Витвер (1891—1966) родился в сельце Ильине на Малой Пудице Ильинской волости в семье швейцарского сыродела и русской дворянки. В 1921 окончил МГУ, сотрудником которого и остался. Профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии. Автор ряда научных работ и известного учебника для 9-го класса «Экономическая география зарубежных стран», выдержавшего 16 изданий и переведённого на 19 языков.

- Перхуров, Александр Петрович (1876—1922) родился в имении Шерепово Суворовской волости в старинной дворянской семье. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Русско-японской и 1-й мировой войн. Кавалер многих государственных военных наград. В октябре 1917 представлен к производству в генерал-майоры, но помешал октябрьский переворот. По рекомендации Б. В. Савенкова возглавил 04.07.1918 антисоветское восстание в Ярославле. После подавления восстания 20.07.1918 служил в армии адмирала А. В. Колчака, произведён в генералы. В 1920 попал в плен к красным партизанам, после непродолжительного пребывания под стражей служил в качестве военспеца в Красной армии. Затем был арестован и препровождён в Ярославль, где был предан суду и расстрелян. Реабилитирован 16.12.1994. По информации гл. редактора районной газеты «Кимрский вестник» П. В. Ефремова, опубликованной в постсовеское время, июльской ночью при переправе через Волгу были арестованы полковник Перхуров и поручик Фёдоров. В это время мать полковника проживала в имении Текутьево Кимрского уезда. Поручик Фёдоров был расстрелян вместе с группой неблагонадёжных местных жителей, а полковник Перхуров этапирован в Москву.

- Пуликовский, Владимир Александрович (1854?-1916), из польского дворянского рода, окончил пажеский корпус, офицер. После очередного раздела Польши его дед Юзеф Пуликовский поступил на службу российскому императору. Отец Александр Иосифович, кадровый офицер, преподавал географию в военных училищах, в 1880-х купил имение Чудиново на левом берегу Малой Пудицы в Ильинской волости, где вскоре поселился после отставки его сын Владимир с семьёй. До этого В. А. принимал участие в русско-турецкой войне, награждён орденом Станислава за отличие при осаде Карса. Став жителем Корчевского уезда, служил в земской управе мировым судьёй, затем с 1898 по 1902 председателем управы, участвовал в русско-японской войне. Будучи председателем управы много внимания уделял строительству дорог, развитию образования, открытию библиотек, которые только при нём и стали появляться в уезде. Способствовал открытию в 1912 библиотеки и народного дома в с. Троице, строительству нового здания школы в Чудинове, взамен обветшавшей Троицкой.

Примечания

Литература

- Бахарев Ю. А. Ильинская волость. — Кимры: Кимрская типография, 2013. — 171 с.

Ссылки

- Рихтер Д. И. Корчева // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Тверская область. Энциклопедический справочник (недоступная ссылка)

- Электронный геокодированный список населенных мест Корчевского уезда по данным 1859 г.

- Корчевской уезд на двухверстной топографической межевой карте Тверской губернии 1853 г.

- Старые карты Корчевского уезда