Карабахский ковёр

Карабахский ковёр — одна из разновидностей ковров Закавказья, изготовленных в Карабахе[1].

История

Ковроткачество исторически было традиционной профессией женского населения Карабаха, в том числе многих армянских семей, хотя и среди мужчин были выдающиеся карабахские ковроткачи. Впервые армянское слово «ворсовый ковер», «горг», было упомянуто в армянской надписи 1242—1243 годов на стене Каптаванской церкви, тогда как армянское слово «ковёр» впервые было использовано в армянском переводе Библии в V веке[2]

Ковроткачество в Карабахе особенно развилось во второй половине девятнадцатого века, когда население многих районов Карабаха занималось ковроткачеством, в основном, для коммерческих целей. В это время Шуша стала центром карабахского ковроткачества.

Шуша была известна также как старинный центр ковроделия[3]. В конце XIX века отмечалось, что из всех видов кустарного производства, существующих в Шуше, первое место, по количеству и качеству изделий, занимает ковроткание, и, что по количеству и качеству ковров и паласов Шуше принадлежит первое место на всём Кавказе и почти все производство в городе «сосредоточено в татарских[4] семьях»[5].

В ХІХ веке город Шуша являлся местом довольно большого сбыта ковров. В связи с этим производство ковров носило в городе товарный характер. По данным искусствоведа Адиля Казиева, в городе работали лучшие мастерицы-ковроткачихи. Местные купцы же, торгуя с купцами из России, европейских и азиатских стран, способствовали широкому распространению и славе карабахских ковров[6].

Ковровое производство в Шуше ещё в начале XX века оставалось самым колоритным в Карабахе. Оно являлось примерным не только для всего Карабаха и Зангезура, но также для Гянджи и Казаха. Широко были известны шушинские торговые комплекты даста, оторые состояли из четырёх кусков: центрального — хали, двух боковых дорожек — кенаре и головного — кяллеи. Из Шуши техника производства ковров распространялась на соседние сёла и районы, главную очередь на сёла Нагорного Карабаха[7].

Типы

Помимо обычных ковров, широкое распространение получили ковровые сумки и покрывала разных видов. В их число входили мафраш, хурджин, хейба, чувал, чул, яхар усту и др.

Азербайджанский ковёр

Карабах являлся одним из основных центров азербайджанского ковроделия. Изготовляемые здесь ковры различались как по технике производства, так и по характеру орнамента[8].

Карабахская ковровая школа развивалась в двух областях: в низменных и горных частях Карабаха. Последнюю часто и самую известную часто называют «шушинской ковровой группой». Помимо Шуши, своими коврами были известны окрестные села Дашбулаг, Довшанлы, Гиров, Тернивиз, Малибейли, Чанакча, Тун, Туглар, Мурадханлы, Гасымушаги, Губатели, Гозаг, Мирсейд, Багирбейли, Ханлыг, Тутмас. Каждая деревня имела оригинальный дизайн и орнаменты и имела свои особенности, которые отличали их от одной деревни к другой. В низинах производство ковров базировалось в Джебраиле, Горадизе, Барде и Агдаме (особенно в селе Ламбаран)..

Ковроткачество в Карабахе особенно развивалось со второй половины XIX века, когда население многих районов Карабаха занималось ковроткачеством, в основном для коммерческой продажи. В это время Шуша стала центром этого ремесла. Ковры Карабаха и Шуши оказали большое влияние на школы ковров Нахичевани и Зангезура. Некоторые эксперты фактически считают эти школы подкатегориями карабахской ковровой школы. Ковровщицы Шуши Мешеди Байрам Гурбан-оглу, Джаббар Хаджи Акбер-оглу, Фатима Ага Шериф-гызы, Ахмед Дашдамир-оглу участвовали и были удостоены призов на международной выставке в Париже в 1867 году. Шушинские ковры также получили награды в 1872 году на Московской Политехнической выставке[9][10][11].

По своему художественному убранству Карабахские ковры коренным образом отличаются от ковров Куба-Ширвана и Гянджи-Казаха. Ковры этой группы бывают как маленьких, так и больших размеров. Характеризуются эти ковры растительными формами орнамента. Рисунок украшения карабахских ковров носит криволинейный характер. К такого типа коврам относятся «Нялбякигюль», «Балык», «Дарьянур», «Ачмаюмма», «Ханлыг», «Лампа», «Сахсыда гюллер», «Булут». Отличием же ковров малых размеров является нежность рисунка и плотность узлов[12]. Ковры Карабахской группы иногда близки к Гянджа-Казахским, однако в ряде случаев их композиция весьма сложна и насыщена геометризованным узором среднего поля (в качестве примера можно привести ковёр «Годжа»)[13]. Вытканный в XVII веке в Карабахе ковёр «Годжа» хранится в Метрополитен-музее[14].

Особое место среди больших ковров занимают комплекты «Даст-хели Гебе», отличающиеся оригинальными формами и размерами. Такие комплекты в XIX веке ткались также в Кубе и Баку. Однако по своей композиции карабахские комплекты отличатся от кубинских и бакинских. Их ткали длиной от 450 до 600 см. Ширина же достигала 150 см. в XIX веке по сравнению с Баку и Кубой в Карабахе производилось большое количество комплектов «Даст-хали Гебе». Вытканные на территориях Карабаха эти комплекты больших размеров (до 30 кв. м) украшали дома богачей. Выскоко ценились ковры «Даст-хали Гебе» и за рубежом[12].

Карабахские ковры различной композиции имеют множество отличий. Бордюрный пояс, который опоясывает среднее поле ковра, состоит из 3—4 полос. Рисунок широкой каймы ковра заполнен растительным орнаментом, в то время как рисунок узкой каймы состоит из узоров, применяемых в архитектурных украшениях. Фон таких ковров такили в тёмно-синем и в красном цвете. В орнаментальных украшениях фона и бордюрного пояса ковра использовались красный, золотисто-желтый, коричневый, кремовый, зеленый, белый, а иногда и черный цвета[12].

Карабахский ковер Малибейлинской подгруппы, село Малибейли, к северу от города Шуша (1813 год)

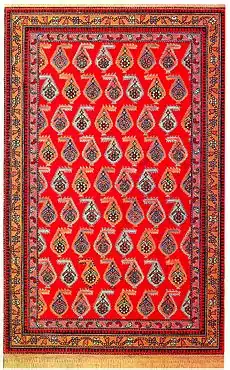

Карабахский ковер Малибейлинской подгруппы, село Малибейли, к северу от города Шуша (1813 год) Ковёр «Шабалыт бута». XVIII век. Азербайджанский национальный музей ковра

Ковёр «Шабалыт бута». XVIII век. Азербайджанский национальный музей ковра Ковёр «Нялбякигюль». XIX век

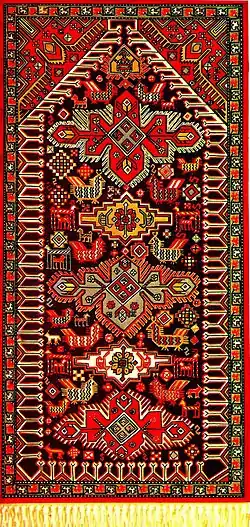

Ковёр «Нялбякигюль». XIX век Ковёр «Балык». XVIII век

Ковёр «Балык». XVIII век Ковёр «Дарьянур». XIX век

Ковёр «Дарьянур». XIX век Ковёр «Ханлыг». Шуша. XIX век

Ковёр «Ханлыг». Шуша. XIX век Ковёр «Лампа». XIX век

Ковёр «Лампа». XIX век Ковёр «Сахсыдагюлляр». XIX век

Ковёр «Сахсыдагюлляр». XIX век Ковёр «Булут». XIX век

Ковёр «Булут». XIX век

Армянский ковёр

Историк искусства Гравард Акопян отмечает, что «арцахские ковры занимают особое место в истории армянского ковроделия»[2]. Общие темы и узоры, встречающиеся на армянских коврах, включают драконов и орлов. Они разнообразны по стилю, богаты по цвету и орнаментальным мотивам, и даже были разделены на категории в зависимости от того, какие животные были на них изображены, например, «арцвагорги» (ковры-орлы), «вишапагорги» (ковры-драконы) и «оцагорги» (змеиные ковры)[2]. Ковер, упомянутый в надписи на Каптаване, состоит из трех арок, «покрытых растительными орнаментами», и имеет художественное сходство с иллюминированными рукописями, произведёнными в Карабахе[2].

На то, что искусство ткачества ковров было тесно связано с изготовлением занавесок, указано в отрывке Киракоса Гандзакеци, армянского историка XIII века из Гянджи, который восхваляет Арзу-Хатун, жену регионального князя Вахтанга Хаченаци, и её дочерей за их опыт и навыки в ткачестве[15].

%252C19th_century%252C_village_of_Ktsaberd%252C_province_of_Dizak%252C_Artsakh%252C_wool%252C_cotton%252C_red_warp%252C_220_x_327_cm%252C_HMA_E-11178.jpg.webp)

_-_Armenian_carpet_Astkhagorg_(1st_half_of_the_19th_century%252C_Karin_Tak%252C_Shushi_region).jpg.webp)

Карпет «Звезды» из села Астхашен, Аскеранский район, 1-я пол. XIX века (коллекция Шушинского музея ковров)

Карпет «Звезды» из села Астхашен, Аскеранский район, 1-я пол. XIX века (коллекция Шушинского музея ковров) Армянский вишапагорг («драконий ковёр») из села Шахмасур, Мартакертский район, середина XIX века (коллекция Шушинского музея ковров)

Армянский вишапагорг («драконий ковёр») из села Шахмасур, Мартакертский район, середина XIX века (коллекция Шушинского музея ковров) Ковер «Астхатап» («Звездопад») из села Мушкапат, Мартунинский район, середина XIX века (коллекция Шушинского музея ковров)

Ковер «Астхатап» («Звездопад») из села Мушкапат, Мартунинский район, середина XIX века (коллекция Шушинского музея ковров) Ковер «Мегу» («Пчела») из Шуши, 2-я пол. XIX века (коллекция Шушинского музея ковров)

Ковер «Мегу» («Пчела») из Шуши, 2-я пол. XIX века (коллекция Шушинского музея ковров).jpg.webp) Ковер «Арарум» («Сотворение мира») из села Карашен, Аскеранский район, 2-я пол. XIX века (коллекция Шушинского музея ковров)

Ковер «Арарум» («Сотворение мира») из села Карашен, Аскеранский район, 2-я пол. XIX века (коллекция Шушинского музея ковров) Армянский паткерагорг («ковёр-картина») из села Норшен, Мартунинский район, 1903 г. (коллекция Шушинского музея ковров)

Армянский паткерагорг («ковёр-картина») из села Норшен, Мартунинский район, 1903 г. (коллекция Шушинского музея ковров) Ковер «Шогшогун Хач» («Сияющий крест») из села Агорти, Аскеранский район, 1905 г. (коллекция Шушинского музея ковров)

Ковер «Шогшогун Хач» («Сияющий крест») из села Агорти, Аскеранский район, 1905 г. (коллекция Шушинского музея ковров)

Примечания

- Editors, The Karabagh rug. Britannica.com. Дата обращения: 4 января 2018.

- Hakobyan. Medieval Art of Artsakh, p. 84.

- Шуша — статья из Большой советской энциклопедии.

- Под словами «татарская», «татарин» в то время часто русские путешественники подразумевали «азербайджанская», «азербайджанец»

- Я. Зедгенидзе. Отдел I. Промысловые занятия в некоторых населённых пунктах Закавказья // Город Шуша. — Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. — Тифлис: Управление Кавказского учебного округа, 1891. — Т. XI. — С. 1-2.

- Казиев А. Ю. О видах народного бытового искусства // Искусство Азербайджана. — 1954. — № IV. — С. 22.

- Исаев М. Д. Ковровое производство Закавказья. — Тифлис, 1932. — С. 180-181.

- З. А. Кильчевская, А. Ю. Казиев, Н. А. Верещагин. Народы Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Азербайджанцы. Ремёсла и промыслы. Ковроделие / Под редакцией Б.А.Гарданова, А.Н.Гулиева, С.Т.Еремяна, Л.И.Лаврова, Г.А.Нерсесова, Г.С.Читая. — Народы Кавказа: Этнографические очерки: Издательство Академии наук СССР, 1962. — Т. 2. — С. 94.

- Archived copy. Дата обращения: 29 апреля 2015. Архивировано 8 апреля 2015 года.

- http://irs-az.com/new/pdf/201301/1358757045846114775.pdf

- Karabagh Rug Guide: Learn About Karabagh Rugs & Carpets

- Алиева А. Ворсовые ковры Азербайджана ХIХ - начала ХХ века. — Б.: Элм, 1987. — С. 80. — 142 с.

- Азербайджанская ССР // Искусство стран и народов мира / Гл. редактор Б. В. Иогансон. — М.: Советская энциклопедия, 1962. — Т. I. — С. 43.

- Гейдаров М. Х. Города и городское ремесло Азербайджана XIII-XVII веков: Ремесло и ремесленные центры. — Б.: Элм, 1982. — С. 181. — 281 с.

- Киракос Гандзакеци. Պատմություն Հայոց [History of Armenia]. Yerevan: Armenian Academy of Sciences, 1961, p. 216, as cited in Hakobyan. Medieval Art of Artsakh, p. 84, note 18. (арм.)