Интеркосмос-1

Интеркосмос-1 (заводское обозначение ДС-У3-ИК-1) — первый космический аппарат, построенный по программе международных научных исследований «Интеркосмос», объединявшей научные организации социалистических стран и координировавшейся Советом «Интеркосмос» при АН СССР. Аппарат «Интеркосмос-1» был предназначен для наблюдений и исследований процессов на Солнце в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне, на нём была установлена научная аппаратура, созданная в СССР, ГДР и ЧССР. Спутник продолжил программу исследований, начатую на «Космосе-166» и «Космосе-230».

| Интеркосмос-1 | |

|---|---|

| ДС-У3-ИК-1 | |

Спутник «Интеркосмос-1» | |

| Производитель |

|

| Задачи | наблюдения и изучение Солнца |

| Спутник | Земли |

| Стартовая площадка |

|

| Ракета-носитель | Космос-2 (11К63) |

| Запуск | 14-10-1969 |

| Сход с орбиты | 02-01-1970 |

| COSPAR ID | 1969-088A |

| SCN | 04128 |

| Технические характеристики | |

| Платформа | ДС-У3 |

| Масса | 303 кг |

| Размеры | Ø288 см (по панелям солнечных батарей) х 264 см (по антеннам) |

| Мощность | Среднесуточная 80 Вт |

| Источники питания | Солнечные батареи |

| Ориентация | одноосная на Солнце |

| Движитель | ГРДУ ориентации |

| Элементы орбиты | |

| Наклонение | 48,4° |

| Период обращения | 93,3 минуты |

| Апоцентр | 626 км |

| Перицентр | 254 км |

История создания

В 1966 году был создан Совет по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства в мирных целях при АН СССР (Совет «Интеркосмос») для координации работ, проводимых в космосе различными ведомствами и организациями СССР, и планирования совместной космической деятельности с зарубежными странами[1]. В 1967 г. на встрече в Москве была принята совместная программа работ в области мирного освоения космического пространства, в которую вошли 9 стран: Болгария, Венгрия, ГДР, Куба, Монголия, Польша, Чехословакия, Румыния и Советский Союз. В соответствии с принятой программой советская сторона предоставляла возможность установки на свою космическую технику научной аппаратуры стран-участников. В программу был включен широкий круг тем по космической физике, метеорологическим исследованиям, космической деятельности в области связи, биологии и медицины. В числе тем, включенным в программу по физике, было изучение коротковолнового — ультрафиолетового и рентгеновского — излучения Солнца, которое может наблюдаться только из космического пространства, за пределами атмосферы. Эти исследования в рамках программы «Интеркосмос» были начаты на «Интеркосмосе-1», научные приборы для которого были созданы специалистами Института космических исследований АН СССР и научными организациями ГДР и ЧССР[2].

Конструкция

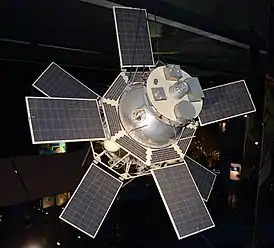

Для создания «Интеркосмоса-1» была выбрана унифицированная платформа ДС-У3, разработанная в ОКБ-586 (впоследствии — «КБ Южное»), на которой ранее были построены специализированные аппараты для изучения Солнца «Космос-166» и «Космос-230»[3]. Спутник, имевший систему активной ориентации на Солнце, представлял собой цилиндр c двумя полусферическими крышками, на котором закреплены 8 раскрывающихся и 8 малых неподвижных панелей солнечных батарей. На передней части корпуса устанавливались датчики и приборы научной аппаратуры, в средней цилиндрической части располагались радиотехнический комплекс и другие служебные системы, в задней части — система энергоснабжения и маховик системы ориентации, которая обеспечивала на освещенном участке орбиты удержание продольной оси аппарата в направлении Солнца. Для первичного успокоения спутника после выхода из тени и разгрузки маховика использовались расположенные на корпусе реактивные двигатели, работавшие на сжатом газе[4].

Программа полёта

Основной задачей спутника было изучение Солнца в недоступных с Земли рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах. С целью привязки наблюдаемых явлений к известным областям и процессам на Солнце исследования с космического аппарата проводились также в оптическом диапазоне и увязывались с наблюдениями наземных обсерваторий и радиотелескопов стран-участниц программы «Интеркосмос». В состав установленной на спутнике научной аппаратуры входили[2][3]:

- солнечный рентгеновский поляриметр (СССР);

- рентгеновский спектрогелиограф (СССР);

- оптический фотометр (ЧССР);

- рентгеновский фотометр (ЧССР);

- фотометр Лайман-α (ГДР);

- телеметрический передатчик международного диапазона частот с антенно-фидерным устройством (ГДР).

Запуск «Интеркосмоса-1» был осуществлен 14 октября 1969 года с полигона Капустин Яр ракетой-носителем Космос-2[5]. Спутник выведен на околоземную орбиту с апогеем 626 км, перигеем 254 км, наклонением 48,4° и периодом обращения 93,3 мин. В международном каталоге COSPAR спутник получил идентификатор 1969-088A[6].

На спутнике «Интеркосмос‑1» были запланированы эксперименты по изучению интенсивности ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца во время вспышек и в спокойном состоянии, исследование спектрального состава и поляризации рентгеновского излучения во время вспышек, определение местоположения источника излучений и влияния коротковолнового излучения Солнца на верхнюю атмосферу Земли. Кроме того, предполагались наблюдения оптических эффектов в слое высотного аэрозоля в верхней атмосфере, которые ранее велись наземными и ракетными методами и давали неполные результаты. Приём данных научной аппаратуры «Интеркосмоса-1» осуществлялся в Нойштрелице (ГДР), в Красной Пахре (СССР), в обсерваториях Ондржеёв и Панска Вес (ЧССР). Одновременно с измерениями на спутнике «Интеркосмос-1», по программе, согласованной со спутниковыми экспериментами, проводились радиоастрономические и оптические наблюдения за Солнцем и наблюдения ионосферы обсерваториями НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР[2].

В результате экспериментов, проведенных на спутнике «Интеркосмос-1», впервые была обнаружена поляризация рентгеновского излучения во время солнечных вспышек, что позволило построить новые теории их происхождения. Наблюдения за верхней атмосферой, проводимые в моменты захода аппарата в тень Земли, дали новые данные о высотных аэрозолях и количестве кислорода на высотах порядка 100—120 км[3]. В ходе измерений на «Интеркосмосе‑1» был получен профиль высоких слоев атмосферы, включающий распределение плотностей и толщин слоёв, размера и характера частиц в зависимости от высоты[2].

«Интеркосмос-1» работал на орбите в течение двух с половиной месяцев, до января 1970 года, после чего вошёл в атмосферу и прекратил своё существование[7]. Международные исследования Солнца по программе «Интеркосмос» были продолжены на спутнике «Интеркосмос-4», запущенном в октябре 1970 года[8].

Примечания

- Историческая справка о Совете РАН по космосу. Создание Совета по международному сотрудничествув области исследования и использования космического пространствав мирных целях при АН СССР (Совет «Интеркосмос»). Совет по космосу Президиума РАН. Дата обращения: 10 июня 2021.

- Л.А. Ведешин. К 50-летию полета спутника «Интеркосмос-1» // Исследование Земли из космоса : журнал. — 2019. — № 4. — С. 87—93. — doi:10.31857/S0205-96142019487-93.

- Ракеты и КА КБ «Южное», 2001, Космические аппараты на базе модификации ДС-У3, с. 152—156.

- Ракеты и КА КБ «Южное», 2001, Малые унифицированные аппараты, с. 121—123.

- А. Железняков. Энциклопедия «Космонавтика». ХРОНИКА ОСВОЕНИЯ КОСМОСА. 1967 год. — Онлайн энциклопедия. Дата обращения: 10 июня 2021.

- Intercosmos 1 (англ.). NASA Space Science Data Coordinated Archive. Дата обращения: 9 июня 2021.

- INERCOSMOS 1 (англ.). n2yo.com. по данным Космического каталога. Дата обращения: 9 июня 2021.

- В. Верещетин, заместитель председателя совета «Интекосмос». Ласточки «Интеркосмоса» // Неделя. — 1970. — № 42.

Литература

- Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро «Южное» / Под общей ред. С. Н. Конюхова. — Днепропетровск: ООО «КолорГраф», 2001. — 240 с. — ISBN 966-7482-00-6.

Ссылки

- Малые унифицированные космические аппараты. КБ «Южное».

- Interkosmos 1, 4, 7, 11, (14) 16 (DS-U3-IK) (англ.). Gunter's space page. Дата обращения: 9 июня 2021.