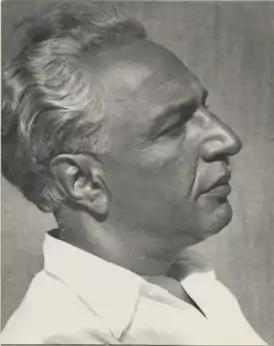

Зарян, Костан

Костан Зарян (арм. Կոստան Զարեան, настоящее имя — Константин Хачатурович Егиазарянц, 2 февраля 1885[1][2], Шемахы, Бакинская губерния[2] — 11 декабря 1969 или 1 декабря 1969[2], Ереван[2]) — армянский поэт и писатель.

| Костан Зарян | |

|---|---|

| арм. Կոստան Զարյան | |

| |

| Имя при рождении | арм. Կոստանդին Քրիստափորի Եղիազարյան |

| Дата рождения | 2 февраля 1885[1][2] |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 11 декабря 1969 (84 года) или 1 декабря 1969[2] (84 года) |

| Место смерти | |

| Гражданство (подданство) | |

| Род деятельности | художник, писатель, журналист, поэт |

| Язык произведений | русский и французский |

Биография

Родился в семье военнослужащего, отец, Христофор Егиазаров, был преуспевающим генералом в русской армии, «сильным человеком, глубоко христианином и армянином», большую часть своей жизни сражался в горах Кавказа. Он умер, когда сыну было четыре года. После смерти главы семья переехала в Баку. Мать и сына разлучили, он был отдан в русскую семью, которая определила его в русскую гимназию.

В 1895 году, в возрасте десяти лет, Костан был отправлен в колледж в Сен-Жермен в Аньере, недалеко от Парижа. Он продолжил обучение в Бельгии и, получив докторскую степень по литературе и философии в Свободном университете (Universite Livre) в Брюсселе, провёл около года, публикуя свои стихи на французском и русском языках, читая лекции по русской литературе.

Стал членом Российской социал-демократической партии, лично познакомился с Владимиром Лениным, от которого в 1907 году получил рекомендательное письмо к Ж. К. Гюисмансу[3] для поступления в Брюссельский университет. После 1909 года был политическим эмигрантом в Европе, поскольку царское правительство, по доходившим до него сообщениям, запретило его возвращение на Кавказ из-за его революционной деятельности, провёл полтора года в немецкой тюрьме (1907-08). Опубликовал несколько стихотворений на русском языке в революционном журнале «Радуга», публиковал также прозу, стихи и критические очерки на французском языке. Рассказывая об этом периоде своей жизни, Зарян очень критично отзывался о Ленин из-за его оценок армянской интеллигенции.

Был дружен с поэтами, художниками и общественными деятелями, среди них — Гийом Аполлинер, Пабло Пикассо, Георгий Плеханов, Джузеппе Унгаретти, Луи-Фердинанд Селин, Поль Элюар, Фернан Леже, Эмиль Верхарн. Именно последний посоветовал Заряну изучать свой родной язык и писать на языке своих предков, если он хочет раскрыть свою истинную сущность. Прислушившись к его совету, Зариан изучал классический и современный армянские языки у мехитаристов на острове Сан-Лаззаро-дельи-Армени в Венеции (1910—1912).

Опубликовал «Три песни» (1915), книгу стихов на итальянском языке (первоначально написанную на Армянском языке), один из которых, под названием La Primavera (Весна), был положен на музыку Отторино Респиги и впервые исполнен в 1923 году.

Переехав в Стамбул, который был тогда самым главным культурным центром армянской диаспоры, продолжил часто наезжать в Венецию; и во время такой поездки, покидая Стамбул в 1912 году, на корабле встретил свою будущую жену Такухи (Рэйчел) Шахназарян. Они поженились 4 декабря 1912 года в Венеции, а через два месяца вернулись в Стамбул.

В 1914 году, вместе с Варужаном, Хагопом Ошаганом, Кегамом Парсеианом и Ахароном Дадуряном, Зарян основал литературный журнал «Мехиан» (по-армянски — языческий храм). Это сообщество стало известно как писатели-Мхитаристы, и, как и их современники в Европе — французские сюрреалисты, итальянские футуристы и немецкие экспрессионисты, — они бросили вызов истеблишменту, боролись с окостеневшими традициями и готовили путь для нового. «В отдаленных городах люди спорили и боролись за наши идеи», — писал Зарян. «Невежественные директора школ запретили наше издание. Известные учёные смотрели на нас с подозрением. Они ненавидели нас, но не смели ничего говорить открыто. Мы были близки к победе…». Тон публикаций Мехиана были политическим, эстетически и религиозно радикальным, с сильным влиянием немецкой филологии — при том, что Зариан специально защищал антисемитскую идею, которая присутствовала во многих его более поздних художественных произведениях: армяне были арийским народом, который должен был преодолеть семитизм внутри себя.

Год спустя правительство младотурков задалось целью уничтожить всё армянское население Турции. Геноцид привёл к 1,5 миллионам жертв, среди них 200 способнейших армянских поэтов и авторов, в том числе Варужан и Парсегян. Заряну удалось бежать в Болгарию до закрытия границы в ноябре 1914 года, оттуда в Италию, жил в Риме, а затем во Флоренции.

В 1919 году в качестве специального корреспондента итальянской газеты был отправлен на Ближний Восток и в Армению. Он вернулся в Стамбул в конце 1921 года, и там, вместе с Ваганом Текеяном, Хагопом Ошаганом, Шаханом Берберианом и Кегамом Кавафяном, основал ещё один литературный журнал, «Партсраванк» (монастырь на холме). Опубликовал сборник стихов «Корона дней» (Стамбул, 1922).

После установления советской власти вернулся в Армению. Преподавал литературу в Ереванском государственном университете (1922—1924 годы). Разочарованный советским строем, в 1924 году снова уехал за границу, вёл кочевой образ жизни, в Париже основал недолго просуществовавшее франкоязычное периодическое издание La tour de Babel, жил также в Риме, Флоренции и Нью-Йорке, на греческом острове Корфу, итальянском острове Искья.

31 августа 1934 года женился второй раз на американской художнице Фрэнсис Брукс.

Преподавал историю армянской культуры в Колумбийском университете и редактировал англоязычное периодическое издание The Armenian Quarterly (1946), которое вышло только дважды, но стало первым арменоведческим журналом в Соединенных Штатах. Опубликовал статьи Тер-Нерсесяна, Анри Грегуара, Бонфанте, Мариетты Шагинян. В 1952-54 преподавал историю искусств в Американском университете в Бейруте (Ливан). Преподавал также в Беркли.

В Калифорнийском университете в Беркли Заряна посетил католикос всех армян Вазген I, который попросил его вернуться в Армению, и в 1963 году Зарян возвратился в Советскую Армению. Работал в Музее литературы и искусства имени Чаренца в Ереване.

Он умер в Ереване (по другим сведениям — находясь на лечении в Прибалтике[4]) 11 декабря 1969 года, оставив троих детей от первого брака, Вахе, Армена и Неварта, и сына от второго брака Ованеса.

Сын — Армен Константинович — стал известным архитектором[5].

Библиография

Корабль на горе[6]

Память

Литература

Серебряков К., Сквозь ненастья судьбы, «Литературная газета», 1966, 31 мая;

Костанян А., Костан Зарян, «Литературная Армения», 1969, № 10;

Теракопян Л., Выбор пути — обретение родины, «Литературное обозрение», 1973, № 1;

Durrell L., Prospero’s cell, L., 1945.

Примечания

- Kostan Zarian // http://imslp.org/wiki/Category:Zarian%2C_Kostan

- Archivio Storico Ricordi — 1808.

- В. И. Ленин Полн. собр. соч., т. 47, с. 183

- Леонардо-да-Винчи бывал в Армении — Костан Зарян

- Каталог РНБ

- Каталог РНБ

Ссылки

Зарян, Костан // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М. : Советская энциклопедия, 1962—1978.