В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всём — любовь

«В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всём — любовь» (лат. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, иначе — in necessariis unitatem, in non-necesariis libertatem, in utriusque charitatem) — популярное в христианской среде изречение[1], впервые упомянутое хорватским католическим богословом Марком Антония де Доминисом в 1617 году в трактате «Церковная республика»[2].

Изречение было девизом «моравских братьев», американских пресвитериан и Союза католических немецких студенческих братств. Встречается в энциклике Иоанна XXIII «Ad Petri Cathedram» (29 июня 1959).

Часто ошибочно приписывается одному из двух раннехристианских святых — Августину Иппонийскому[3] либо Викентию Лиринскому[4].

Появление в XVII веке

По-видимому, впервые подобного рода мысли были высказаны католическим архиепископом Марком Антонием де Доминисом в его труде «De Republica ecclesiastica» («Церковная республика»), опубликованном в 1617 году, где он пишет[5]:

Quod si in ipsa radice, hoc est sede, vel potius solio Romani pontificis haec abominationis lues purgaretur et ex communi ecclesiae consilio consensuque auferretur hic metus, depressa scilicet hac petra scandali ac ad normae canonicae iustitiam complanata, haberemus ecclesiae atrium aequabile levigatum ac pulcherrimis sanctuarii gemmis splendidissimum. Omnesque mutuam amplecteremur unitatem in necessariis, in non necessariis libertatem, in omnibus caritatem. Ita sentio, ita opto, ita plane spero, in eo qui est spes nostra et non confundemur. Ita sentio, ita opto, ita plane spero, in eo qui est spes nostrae et non confundemur.

В этом труде Доминис критиковал современное ему папство[6][7].

Эта фраза появляется в трактате немецкого протестантского богослова Руперта Мелдения «Молитвенное увещание о церковном мире к богословам Аугсбургского Исповедания»[8] («Paraenesis votiva pro Расе Ecclesiae ad Theologos Augustanae Confessionis, Auctore Ruperto Meldentio Theologo»; без указания на дату и место публикации)[9]:

Verbo dicam: Si nos servaremus in necessariis unitatem, in non-necesariis libertatem, in utriusque charitatem, optimo certe loco essent res nostrae.

(Если мы сохраним в необходимых вещах Единство, в не-необходимых Свободу, во всём Милосердие, то наши дела, несомненно, будут в лучшем состоянии[8])

По мнению Филипа Шаффа, он вышел в 1627 году во Франкфурте-на-Одере[9], который в то время был центром умеренного протестантского богословия. В это время шла тридцатилетняя война (1618—1648) и интенсивные внутрипротестантские споры[10]. Мелдений относился, по словам протестантского богослова XIX века Фридриха Люкке, к числу «тех благородных, искренних и сердечных евангельских богословов, которые, подобно Иоганну Арнду, Валентину Андреа и другим, переживали из-за плачевного состояния своей родины, а особенно из-за внутреннего разлада в церкви своего времени, но также знали путь к спасению и миру и указывали на него» («Theologische Studien und Kritiken», 1851). Мелдений призывает богословов своей церкви прежде всего к смирению и любви, утверждая, что когда мы слишком много спорим об истине, мы рискуем её утратить. Мелдений не видит другого пути к согласию, кроме как объединения вокруг живого Христа, источника духовной жизни. Он говорит, что природа Бога — это любовь, и первая обязанность христиан — любить друг друга, и комментирует серафическую главу Павла о любви (1 Кор. 13)[9].

Употребляя эту фразу, он даёт чёткое определение обязательному (necessaria) и необязательному (nonnecessaria). Обязательные учения — это: 1) догматы веры, необходимые для спасения; 2) догматы, основанные на ясном свидетельстве Библии; 3) догматы, выработанные всей церковью на синодах и в символах веры; 4) догматы, которые все ортодоксальные богословы считают обязательными. Необязательные учения — это те, которые: 1) не содержатся в Библии; 2) не принадлежат к общему наследию веры; 3) не единодушно преподаются богословами; 4) в которых сомневаются отдельные выдающиеся богословы; 5) которые ничего не дают благочестию, милосердию и воспитанию[9].

О том же, но в более краткой и увещевательной форме, говорится в книге Грегора Франка (1585—1651) под названием «Consideratio theologica de gradibus necessitatis dogmatum Christianorum quibus fidei, spei et charitatia officio reguntur» («Богословские рассуждения о степени обязательности христианских догматов…»; Франкфурт-на-Одере, 1628). Франк различает три типа учений: 1) обязательные для спасения: ясно явленные в Библии истины; 2) выводы из того, что ясно говорится в Писании, с которыми согласны все ортодоксальные христиане; 3) специфические и противоречивые учения определённых исповеданий. Он заканчивает обсуждение призывом[9]:

Summa est: Servemus in necessariis unitatem, in non-necessariis libertatem, in utriusque charitatem. Vincat Veritas, vivat charitas, maneat libertas per Jesum Christum qui est Veritas ipsa, charitas ipsa, libertas ipsa.

(Таким образом: Давайте соблюдать в обязательном единство, в необязательном — свободу, в том и в другом — любовь.)

Исходя только из анализа печатных трудов Мелдения и Франка неясно, кто же из них первым употребил эту фразу, однако богослов Конрад Берг, который был коллегой Франка по университету между 1627 и 1628 годами, в своём трактате «Praxis Catholica divini canonis contra quasvis haereses et schismata» (Бремен, 1639) цитирует Мелдения и приписывает авторство именно ему[9].

15 ноября 1679 году пуританский проповедник из Англии Ричард Бакстер употребляет эту фразу в предисловии к «The True and Only Way of Concord of All Christian Churches» («Истинный и единственный путь примирения всех христианских церквей»; Лондон, 1680) в несколько иной форме: «Я вновь повторяю вам древние слова миротворцев, которыми пренебрегают: Si in necessariis sit [e.ssei] unitas, in non necessariis libertas, in utriusque charitas, optima certo loco essent res nostrae»[9].

В XIX—XX века

О происхождении этой фразы впервые написал голландский богослов доктор Корнелиус Ван дер Хёвен из Амстердама в 1847 году[9].

В 1850 году доктор Готфрид Христиан Фридрих Люкке написал работу «Über das Alter, den Verfasser, die ursprüngliche Form und den wahren Sinn des kirchelichen Friedensspruches: „In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas“. Eine literar-historische theologische Studie» (Гёттинген, 1850), в которой доказывал авторство Мелдения[9].

В дальнейшем к этому изречению обратился доктор Карл Рудольф Вильгельм Клозе в первом издании «Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche» Иоганна Якоба Герцога (1858, том IX, статья Meldenius)[9].

Доктор Чарльз Огастес Бриггс приводит дополнительную информацию в двух статьях в «Prebyterian Review», vol. VIII, (Нью-Йорк, 1887)[9].

Подробно к данному изречению обращается протестантский богослов и историк Филип Шафф в восьмом томе «Истории Христианской церкви» (1890), где обобщает известные на тот момент сведения о происхождении этого изречения и пытается проследить его генезис[9].

Выражение часто приписывалось блаженному Августину Гиппонийскому, но ни в одном из сохранившихся сочинений Августина найти это изречение не удалось. Так «The Catholic University Bulletin» за январь 1904 года констатировалось: «Аксиома in necessariis unitas, in duhiis lihertas, in omnibus caritas, не может быть найдена ни в одной из работ Св. Августина, и на самом деле нет никаких следов её существования до семнадцатого века»[11]. Поэтому в научных трудах и документах Учительства Католической церкви её стали иногда атрибутировать как «речение, приписываемое Августину»[12].

В 1928 году это изречение исследовал Густав Крюгер в работе «De la maxime: „In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas“»[13].

В XX веке это выражение появилось в первой энциклике папы римского Иоанна XXIII «Ad Petri Cathedram» («К кафедре Петра»), изданной 29 июня 1959 года, где говорилось:

Verumtamen commune illud effatum, quod, aliis verbis interdum expressum, variis tribuitur auctoribus, semper retinendum probandumque est: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas[14].

Особую известность и авторитет выражение приобрело после Второго Ватиканского Собора, где оно было включено в пастырскую конституцию «Радость и надежда» (без указания авторства, опубликована 28 октября 1965 года): «In necessariis unitas, in dubii libertas, in omnibus caritas»[10].

До XXI века существовал академический консенсус о том, что автором выражения был Руперт Медлений. Однако Хенк Неллен в 1999 году в своей статье показал, что эту фразу ранее использовал Де Доминис[15].

Русский перевод

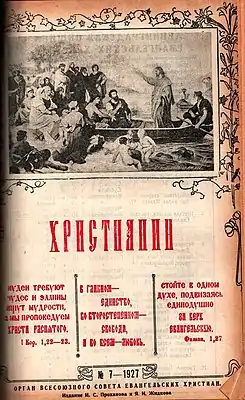

По видимому русский перевод этой фразы принадлежит Ивану Проханову, который начиная с 1906 года развёртывает широкую организационную деятельность по образованию Русского евангельского союза. Руководящим принципом он избирает «мудрые слова Августина»: «В главном единство, во второстепенном свобода, и во всём любовь»[16]. Проханов считал, что членами этого союза могут быть христиане, принадлежащие к разным протестантским деноминациям — евангельские христиане, баптисты, меннониты, методисты и т. д. При этом от членов союза требовалось только, чтобы они исповедовали основные евангельские догматы, а во всех остальных вопросах христианской веры, её внешних проявлениях и церковном устройстве они были свободны[17]. Однако деятельность Проханова по объединению российских протестантов особого успеха не снискала[18].

В начале 1960-х годов представители Русской православной церкви во главе с митрополитом Никодимом (Ротовым) начали активно участвовать в экуменическом движении. По видимому, благодаря ему и его ученикам это выражение стало употребляться в Русской православной церкви. В 1963 году это изречение, прозвучавшее в устах архиепископа Никодима (Ротова) при вручении архиерейского жезла епископу Варфоломею (Гондаровскому), попадает в Журнал Московской Патриархии: «А чтобы не поползнуться на пути церковного служения, соблюсти Православие и иметь открытое сердце ко всем призывающим имя Господне, нужно поступать, как заповедал великий отец древней Церкви: единство в главном, во второстепенном свобода и во всём любовь»[19].

Это изречение приводит в своей книге «Православие» (Париж, 1965) протоиерей Сергий Булгаков, живший во Франции, и без ссылок на источники приписывает его Викентию Лиринскому[8].

Фраза неоднократно использовалась православным проповедником Александром Менем[20], известным сторонником экуменических контактов, в форме «В главном — единство, в спорном — свобода, во всём — любовь»[21][22], то есть являлось переводом из папской энциклики.

Священник Игорь Прекуп указывает на то, что necessitas переведено не вполне точно: «necessitas переводится не только как необходимость, нужность, обязательность, но и как обязательная сила, нерушимость, незыблемость, неприкосновенность. То есть речь не просто о главном, а о том, что обладает абсолютной и самодостаточной значимостью, что по своей природе неизменно и разнообразие возможно лишь в интерпретациях адекватных как содержанию понятия, так и его восприятию конкретной аудиторией; о неизменяемом не из-за каких-то внешних запретов, а в силу своей вечной и непреложной сущности»[23].

После празднования 1000-летия крещения Руси и особенно после распада СССР начинается активное православное книгоиздательство. Данное изречение получает распространение. Это выражение часто употреблял в своих проповедях Патриарх Кирилл, произнёсший их на своей интронизации 1 февраля 2009 года[24] и многократно обращавшийся к ним в дальнейшем[25][26][27][28][29].

Примечания

- Константин Мацан «Праздники, которые всегда с тобой. О православных праздниках и святых» 2015

- Проверка речи: 5 ошибок Владимира Легойды

-

- прот. Александр Мень «Конец спора? Беседа в редакции журнала „Юность“» // Трудный путь к диалогу. М.: Радуга, 1992

- Еремин А. Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков. М., 2001. С. 195

- прот. Андрей Кураев Вызов экуменизма. М.: Международный православный фонд «Благовест», 1997

- Юрий Белановский. Катехизация в Русской Православной Церкви на современном этапе. М., 2007

-

- Клин Борис. В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь // Известия. http://izvestia.ru/news/345045 02.02.2009

- Александра Кузьмичева, Анна Гальперина. Владимир Легойда: Когда джинсы не мешают спасению — мешает шкура дракона // Православие и мир. http://www.pravmir.ru/vladimir-legoyda-kogda-dzhinsyi-ne-meshayut-spaseniyu-meshaet-shkura-drakona/ 05.12.2014

- Marco Antonio de Dominis. De Republica Ecclesiastica (лат.) (1617). Дата обращения: 24 мая 2016.

- Библиотека студии 'Герольд' — ТАКСИЛЬ Лео 'Священный вертеп — святые распутники.' (недоступная ссылка). Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 11 июня 2016 года.

- Ф. Розенбергер. История физики нового времени 1600—1780 (недоступная ссылка). Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 12 августа 2016 года.

- Теоретические основы и методология полемики с протестантизмом — прот. Вячеслав Рубский

- Филип Шафф. История христианской церкви. Том 7. Современное христианство. Реформация в Германии Спб., 2009, сс. 390—391. цитата

- In necessariis unitas… — Цветы Александрии

- «Did St. Augustine Write: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas?» // The Catholic University Bulletin (article) (Google) 10, January 1904 стр. 416.

- Contra sextam: опыт психологического наблюдения — Эдгар Лейтан

- G. Krüger: De la maxime: «In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas»". In: Congrès d’Histoire du Christianisme (Jubilé Alfred Loisy), Lutetiae anno 1928, III, 143—152.

- полный текст энциклики на официальном сайте Ватикана

- O'Donnell J. J.. A Common Quotation. Georgetown University (2010). Архивировано 12 сентября 2014 года.

- В котле России Протестант, 1993

- Владислав Бачинин. Проблемы права, политики и экономики в евангельском христианстве Ивана Проханова (недоступная ссылка). Русский архипелаг. Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 29 марта 2016 года.

- История создания и особенности РЕА (недоступная ссылка). Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 29 июня 2016 года.

- Журнал Московской патриархии 1963

- Протоиерей Сергий Модель. Как воспринимают отца Александра Меня за рубежом

- Еремин А. Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков. М., 2001. С. 195

- Андреева Анастасия. Ислам — Христианство: конфронтация или диалог? // Наука и Религия. 1994. № 3

- Разделения и разномыслия | Православие и мир

- Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после интронизации 1 февраля 2009 года в соборном Храме Христа Спасителя / Патриарх / Патриархия.ru

- Святейший Патриарх Кирилл: «Церковная жизнь должна быть служением». Интервью газете «Известия» / Патриарх / Патриархия.ru

- Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на праздновании 700-летия преподобного Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде / Патриарх / Патриархия.ru

- Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Пармену (Щипелеву), епископу Чистопольскому и Нижнекамскому / Патриарх / Патриархия.ru

- Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с участниками IV Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово». Ответы на вопросы / Патриарх / Патриархия.ru

- Защитник свободы Церкви — Татьянин день