Выборгское римско-католическое кладбище

Выборгское римско-католическое кладбище — первое в Санкт-Петербурге кладбище католической общины, существовавшее с 1856 по 1939 годы. Было устроено в Выборгской части на бывшем Куликовом поле, которое до середины XIX века имело преимущественно сельскохозяйственное назначение. В церковных и светских документах XIX века в основном именовалось кладбищем Св. Марии[1]. Самое большое из всех католических кладбищ, когда-либо существовавших на территории современной России.

| Выборгское римско-католическое | |

|---|---|

Памятник Анджолине Бозио, 1861 год | |

| Страна | Россия |

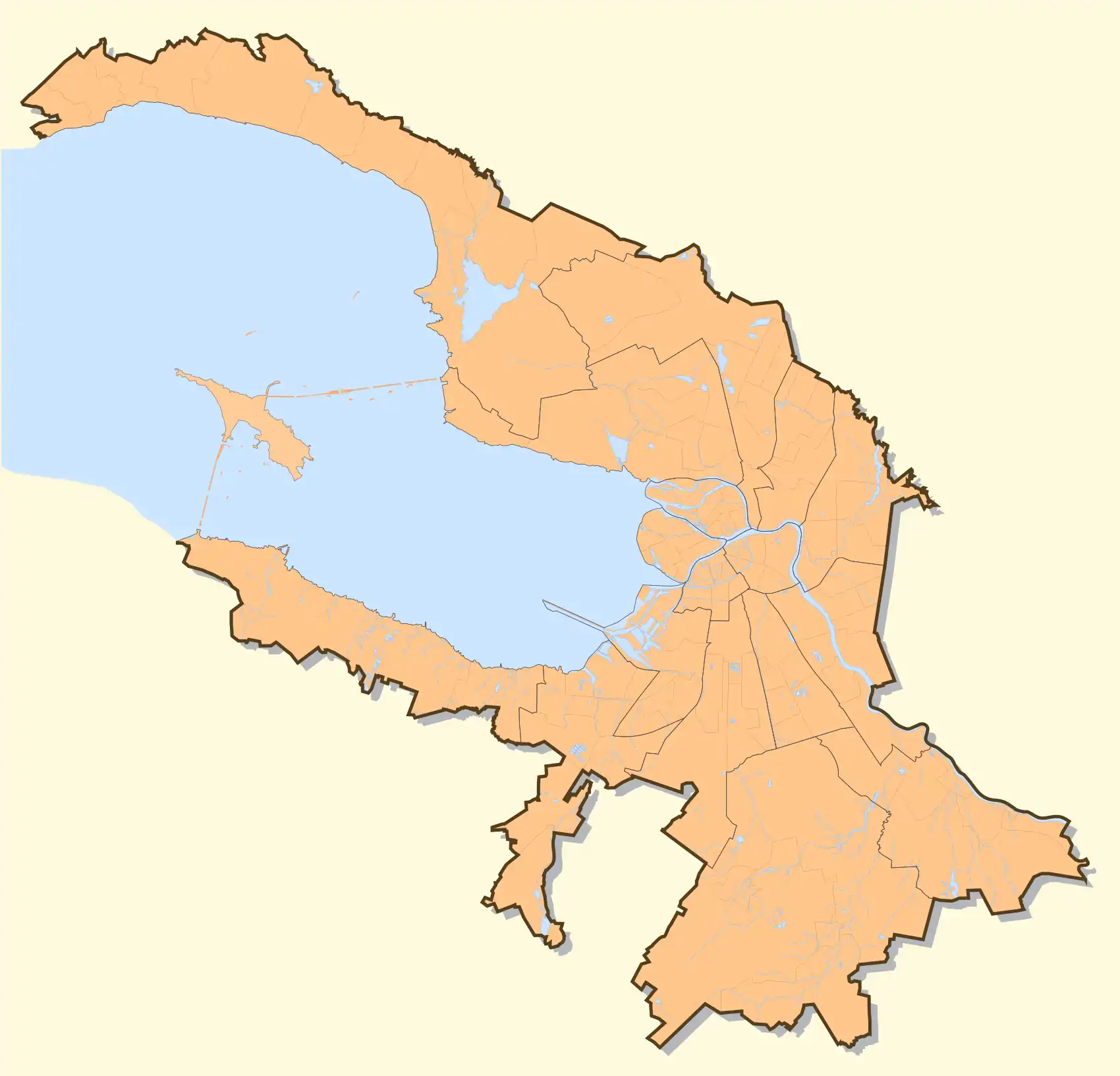

| Субъект федерации | Санкт-Петербург |

| Район | Калининский |

| Координаты | 59°57′59″ с. ш. 30°22′09″ в. д. |

| Соседство | Храм Посещения девой Марией Елизаветы |

| Дата основания | 1856 |

| Последнее захоронение | 1928 |

| Прежние названия | Кладбище Св. Марии |

| Площадь | 0,11 км² |

| Численность | около 40 000 захоронений |

| Конфессиональный состав | католики |

| Действующий статус | уничтожено |

| Действующий статус c | 1912 года — ограниченно открытое |

| Действующий статус на | 1939 год — ликвидировано |

| Охранный статус |

|

| Список захороненных | информация в статье |

| Перезахоронения из | Волковское лютеранское кладбище, Смоленское лютеранское кладбище |

| Перезахоронения на | Тихвинское кладбище, Успенское кладбище |

| Официальный сайт | https://visitmaria.org/ (рус.) |

|

|

|

История

До 1917 года

В первой половине XIX века вопрос об устройстве в Петербурге обособленного католического кладбища неоднократно ставился представителями католического духовенства перед высшими государственными установлениями. Деятельное содействие решению этого вопроса оказывал самый высокопоставленный в то время католик Российской империи — герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Длительная переписка и дискуссии по этой теме завершились 20 января (1 февраля) 1856 года, когда император Александр II повелел выделить для устройства кладбища земельный участок на Куликовом поле Выборгской части.

Территория кладбища площадью 109 тысяч квадратных метров в плане представляла собой трапецию, боковые стороны которой имели длину 582 метра и 580 метров, основания — 213 метров и 166 метров. 16 (28) мая 1856 года кладбище было освящено администратором Могилёвской архиепархии Антонием Фиалковским. В первые же годы существования кладбища на его территорию были перенесены десятки захоронений с других кладбищ Петербурга, в основном — с Волковского лютеранского и Смоленского лютеранского[2], поскольку на этих кладбищах допускалось захоронение католиков[3].

С 1839 года пожертвования на устройство кладбища собирал иеромонах храма Св. Екатерины Доминик Лукашевич, к 1857 году им было собрано более 60 тысяч рублей. Общая сумма затрат на устройство кладбища и строительство часовни и служебных зданий превысила 150 тысяч рублей. В 1859 году на кладбище была освящена часовня, позже перестроенная в храм Посещения девой Марией Елизаветы, освящённый в 1879 году. Архитектором этих зданий был Н. Л. Бенуа. 14 (26) декабря 1898 года Н. Л. Бенуа был похоронен в семейном склепе без оплаты выделенного для склепа пространства в крипте спроектированного им храма. В 1912 году захоронения на кладбище были ограничены в связи с его заполнением и устройством католического участка на Успенском кладбище. К этому времени на кладбище было произведено около 40 тысяч захоронений, примерно четвертую часть погребённых составляли иностранцы. В национальном составе похороненных преобладали поляки и белорусы, относительно большие группы составляли немецко-, франко- и италоязычные католики, а также литовцы и латыши.

В первые годы существования кладбища к нему со стороны Невы вела только Старо-Муринская дорога, участок которой пролегал вдоль восточной границы кладбища. Эта дорога в 1871 году была переименована в Арсенальную улицу[4]. В начале XX века к Арсенальной улице на участке восточной границы кладбища примкнула Минеральная улица, а вдоль западной границы пролегла Успенская улица.

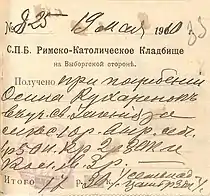

Участки кладбища

Территория кладбища была поделена на 45 участков, категория каждого из которых определялась в основном расстоянием до храма, располагавшегося в центре кладбища. Цена места составляла от 5 до 500 рублей, в крипте храма — 2000 рублей. Указанные цены не распространялись на священнослужителей, захоронение которых производилось, в зависимости от их ранга, в крипте или на ближайших к храму участках. Неимущие могли быть бесплатно похоронены на периферийных участках. Места, занятые могилами, за которыми длительное время не было ухода, использовались повторно.

После 1917 года

В 1918 году в связи с переполнением кладбище было закрыто для новых захоронений решением митрополита Эдуарда фон Роппа, однако это решение не вступило в силу в связи с изменением порядка управления кладбищем. Согласно декрету Совнаркома «О кладбищах и похоронах» от 7 декабря 1918 года все кладбища, а также организация похорон поступили «в ведение местных Совдепов»[5]. В соответствии с этим декретом в Петросовете была образована Постоянная комиссии по национализации кладбищ, и с 1 февраля 1919 года кладбище поступило в ведение Комиссариата внутренних дел Петроградской трудовой коммуны[6]. При этом передаче подлежали все без исключения материальные ценности, включая не только недвижимое имущество, но и инвентарь.

К 1920 году в крипте кладбищенского храма, помимо постоянных захоронений, находилось около 100 металлических гробов с прахом покойных. Эти гробы во время Первой мировой войны помещались в крипту в ожидании возможности отправки в Польшу для захоронения после завершения военных действий. В дальнейшем такой возможности препятствовала гражданская война. В июне 1920 года все металлические гробы были извлечен из крипты вооружённым отрядом большевиков и перевезены на Успенское кладбище. На этом кладбище гробы были вскрыты и содержащиеся в них останки были варварски переброшены лопатами в деревянные ящики и закопаны в общей могиле. Лишь в нескольких случаях родственникам покойных удалось получить их останки для отдельного захоронения в результате взяток командиру отряда. Основанием для таких действий отряда была потребность Красной армии в металлических гробах для перевозки к местам захоронения останков погибавших на фронтах гражданской войны представителей начальствующего состава[7].

Связанные с управлением кладбищем конфликты представителей духовенства с должностными лицами органов советской власти продолжались в течение нескольких лет. Причинами конфликтов, в частности, являлись решения органов советской власти о новых захоронениях «в порядке исключения». В 1928 году кладбище было окончательно закрыто. Уже в 1930 году на кладбище наблюдалось множество следов гробокопательства и вандализма по отношению к надгробиям[8]. В 1931—1933 годах через территорию кладбища была проложена Минеральная улица, сведений о глубине дорожного корыта и проведении официальной эксгумации на соответствующей территории кладбища не имеется. Деятельность расположенного на территории кладбища храма Посещения девой Марией Елизаветы была прекращена с 1 ноября 1938 года постановлением Президиума ВС РСФСР от 7 сентября 1938 года[9]. Постановлением президиума Ленсовета от 22 октября 1939 года кладбище было ликвидировано. Этим же постановлением было подтверждено решение президиума Красногвардейского райсовета от 14 мая 1939 года о ликвидации на кладбище всех могильных сооружений. Несколько захоронений и надгробий с 1928 по 1940 год были перенесены на другие кладбища. При этом были случаи как переноса захоронения без надгробия (К. К. Данзас), так и переноса надгробия без захоронения (И. П. Мержеевский). В процессе ликвидации кладбища с марта 1940 года памятники использовались для получения мраморной крошки и щебёнки, намогильные плиты — для устройства тротуаров, металлические элементы могил сдавались в металлолом. К началу 1950-х годов практически все намогильные памятники были уничтожены. К концу 1970-х годов бóльшую часть территории кладбища заняли промышленно-хозяйственные здания и сооружения.

15 декабря 2002 года было принято судебное решение о передаче здания храма в пользование католической общине. Договоры о безвозмездном пользовании и о сдаче-приемке здания были подписаны Комитетом по управлению городским имуществом и общиной соответственно 7 и 9 апреля 2004 года. Приходу в безвозмездное пользование была передана примыкающая к храму территория площадью около 1 гектара, включающая бывшие кладбищенские участки святых Брунона, Павла и Петра. В одной из часовен, находящихся у бывшего входа на кладбище, в 2011 году был устроен колумбарий[10]. К настоящему времени сохранилось только два надгробия. Свободный доступ имеется к одному из них, расположенному на территории прихода. Это надгробие в форме часовни, установленное на могиле профессора архитектуры, тайного советника А. К. Красовского[11] (1817—1875). Второе надгробие, видимая часть которого выступает над уровнем земли в форме сегмента сферы, расположено на недоступном для свободного посещения земельном участке.

Захоронения, перенесённые на другие кладбища

Сведения о похороненных на кладбище

К настоящему времени книги кладбищенской конторы не обнаружены и, скорее всего, они утрачены безвозвратно. Частично сохранились метрические книги Санкт-Петербургского (Петроградского) деканата об умерших, похороненных на кладбище. Часть таких книг за период с 1887 по 1903 год с перерывами хранится в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга[12], часть — в Национальном историческом архиве Беларуси. Некоторые сведения о похороненных имеются в делах других архивных учреждений. В издании «Петербургский некрополь»[13] имеются сведения о примерно полутора тысячах захороненных на кладбище дворянах, представителей духовенства и купечества, а также некоторых выдающихся лиц других сословий. В 2010 году был опубликован документ, обобщающий информацию о похороненных на кладбище, имеющуюся во всех вышеперечисленных источниках (5731 запись)[2].

В крипте храма

- Бенуа Николай Леонтьевич (1813—1898) — архитектор.

- Борковский Иван Фомич (1831—1917) — генерал от инфантерии.

- Дзевалтовский-Гинтовт, Александр Казимир (1821—1889) — митрополит, архиепископ Могилевский.

- Головинский, Игнатий (1807—1855) — митрополит, архиепископ Могилевский.

- Дмоховский, Казимир (1780—1851) — митрополит, архиепископ Могилевский.

- Ивашкевич, Георгий (1819—1875) — суффраган Могилевский.

- Клопотовский, Болеслав Иероним (1848—1903) — митрополит, архиепископ Могилевский.

- Ключинский, Викентий (1847—1917) — митрополит, архиепископ Могилевский.

- Козловский, Симон Мартин (1819—1899) — митрополит, архиепископ Могилевский.

- Корф, Мария Иосифовна (1808—1866) — баронесса.

- Лукашевич, Доминик (†1876) — приор Петербургского конвента ордена проповедников.

- Потоцкая, Жозефина-Амалия (1752—1798) — графиня.

- Потоцкий Болеслав Станиславович (1805—1893) — граф, обер-шенк.

- Потоцкий, Лев Северинович (1789—1860) — граф, дипломат, действительный тайный советник.

- Потоцкий, Станислав Станиславович (1787—1831) — граф, генерал-майор, генерал-адъютант, тайный советник, обер-церемониймейстер.

- Потоцкий, Станислав Щенсный (1753—1805) — военный и политический деятель Речи Посполитой, генерал русской службы.

- Сабир, Иосиф Иосифович (1777—1864) — генерал-майор.

- Серра-де-Каприола, Антонио Мореско (1750—1822) — герцог, дипломат.

- Станевский, Юзеф Максимилиан (1795—1871) — суффраган Могилевский.

- Стржелецкий Казимир Николаевич (1823—1892) — действительный статский советник.

- Фиалковский, Антоний (1797—1883) — митрополит, архиепископ Могилевский.

- Ячевский Леонард Антонович (1858—1916) — геолог.

На открытых участках

- Августинович Октавий Петрович (†1886) — генерал-лейтенант.

- Анкудович Викентий Александрович (1792—1856) — математик.

- Арцимович Виктор Антонович (1820—1893) — губернатор, сенатор.

- Бентковский, Карл Феликсович (1820—1901) — инженер путей сообщения, тайный советник.

- Бозио, Анджолина (1830—1859) — оперная певица.

- Бонафеде, Леопольд Петрович (1833—1878) — художник-керамист, химик.

- Бонафеде, Юстиниан (Джустиниан) (1823—1866) — профессор мозаики.

- Бржозовский Евгений Феликсович (1858—1907) — архитектор.

- Бруни Фёдор Антонович (1799—1875) — художник.

- Вельц Августин Августинович (1840—1888) — купец 1-й гильдии.

- Войцеховский Владислав Осипович (1833—1877) — статский советник.

- Врублевский, Антоний (†1875) — прелат.

- Вылежинский Бронислав Титович (1840—1895) — инженер-технолог, профессор, действительный статский советник.

- Гезен Август Матвеевич (1841—1892) — действительный статский советник.

- Гильфердинг Фёдор Иванович (1798—1864) — дипломат, сенатор, тайный советник.

- Главач Войтех Иванович (1849—1911) — дирижёр, органист-виртуоз.

- Глезмер Станислав Петрович (1853—1916) — промышленник, член Государственного совета.

- Грабля (Грабовский)-Горский Адольф Осипович (1805—1889) — генерал-майор.

- Гурко Иосиф Александрович (1782—1857) — генерал-лейтенант, действительный тайный советник.

- Гурский, Адольф (†1889) — граф.

- Данзас Константин Карлович (1801—1870) — секундант А. С. Пушкина, генерал-майор.

- Данилло Станислав Никодимович (1849—1897) — психиатр, невропатолог, токсиколог.

- Дерфельдт Антон Антонович (1810—1869) — военный дирижёр и композитор.

- Добровольский, Франциск (†1893) — петербургский декан.

- Евневич Ипполит-Доминик Антонович (1831—1903) — профессор.

- Жеребцов Николай Дмитриевич (1820—1888) — действительный статский советник.

- Ивановский Антон Доминикович (1823—1873) — профессор, богослов.

- Игнатович Витольд Станиславович (†1902) — действительный статский советник.

- Измайлович Викентий Николаевич (1802—1892) — действительный статский советник.

- Иодкевич, Зенон (1815—1896) — прелат Тираспольский.

- Карлович Владислав-Фома Михайлович (1834—1892) — генерал-майор.

- Клевщинский Антон Антонович (1845—1902) — академик архитектуры.

- Козловский, Витольд (1841—1901) — действительный статский советник, доктор медицины.

- Краевский Владислав Францевич (1841—1901) — статский советник, врач, методист физической культуры.

- Красовский Аполлинарий Каэтанович (1817—1875) — тайный советник, профессор архитектуры.

- Кросновский Марианн Альбертович (1831—1891) — действительный статский советник, профессор.

- Крынский (Кринский) Платон Яковлевич (1806—1878) — генерал-лейтенант.

- Кучевский Мартын Альбертович (1817—1888) — генерал-лейтенант.

- Литвинович, Александр (1796—1860) — прелат.

- Лыцинский Ансельм Амвросиевич (1803—1868) — генерал-майор.

- Маевский Карл Яковлевич (1824—1897) — тайный советник, инженер-архитектор.

- Мальчевский Людгард-Станислав Петрович (1834—1889) — граф.

- Мержеевский Иван Павлович (1838—1908) — тайный советник, психиатр и невропатолог.

- Мощицкий, Доминик (1800—1875) — прелат Минский.

- Новицкий, Антон (1833—1900) — тайный советник, инженер-механик, архитектор.

- Плавский Александр Михайлович (1807—1884) — сенатор.

- Плюшар Адольф Александрович (1806—1865) — издатель.

- Поплавский Иван Варфоломеевич (1822—1893) — действительный статский советник.

- Премацци, Луиджи (1814—1891) — художник-акварелист.

- Пуни, Цезарь (1802—1870) — композитор.

- Равич Иосиф Ипполитович (1822—1875) — действительный статский советник, ветеринар.

- Раселли Станислав Францевич (†1907) — тайный советник.

- Раселли Франц Иванович (1807—1883) — тайный советник, горный инженер.

- Резоали Анджело Анжелович (1836—1889) — действительный статский советник.

- Ронкони, Феличе (1811—1875) — оперный певец и музыкальный педагог.

- Рост, Софья (урожденная Тер-Рееген; в первом браке Гебгардт; 1813—1887) — российская предпринимательница голландского происхождения, основательница первого зоосада в Петербурге (ныне Ленинградский зоопарк).

- Рудзкий Александр Фелицианович (1838—1901) — зав. кафедрой Лесного института.

- Самсон-Подбереский Александр Степанович (1833—1903) — генерал-майор.

- Симашко Юлиан Иванович — писатель, педагог, действительный статский советник.

- Стацевич, Доминик (†1876) — доктор богословия.

- Сюзор Юлий Степанович (1809—1889) — граф, действительный статский советник.

- Уеттеродт, Вольф-Зигиберт-Артур (1846—1882) — граф.

- Уцмиев, Леонтий Батыр-Мирза (1838—1857) — князь Кумыкский.

- Фейхтнер Константин Константинович (†1877) — тайный советник.

- Фиалковский, Антон (1842—1898) — действительный статский советник, инженер-архитектор.

- Флери Виктор Иванович (1800—1856) — статский советник, сурдопедагог.

- Цехановский Эдуард-Андрей Викентьевич (1832—1891) — действительный статский советник.

- Чиарди, Чезаре (1818—1877) — флейтист-виртуоз, композитор.

- Шарлемань Адольф Иосифович (1826—1901) — художник.

- Шарлемань Иосиф Иванович (1782—1861) — архитектор.

- Шарлемань Иосиф Иосифович (1824—1870) — архитектор, художник.

- Шклярский Валентин Михайлович (1797—1879) — действительный статский советник, врач.

- Эдвардс Матвей (Мэтью) Яковлевич (185?—1917) — промышленник, землевладелец.

- Яницкий, Константин Францевич (1817—1875) — действительный статский советник, флагманский доктор Балтийского флота.

- Ястржембёвский Роман Феофилович (1834—1889) — прелат.

Галерея

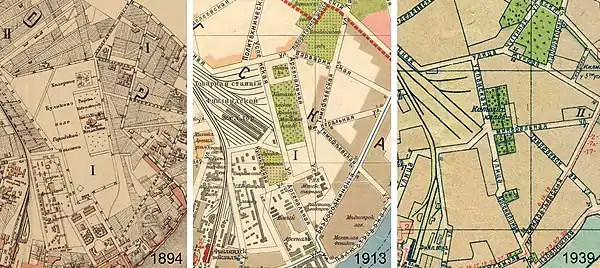

Планы и схемы

Кладбище на планах Петербурга 1894, 1913, 1939 годов |  Схема кладбища |

Фотографии

Перезахоронение праха митрополита Казимира Дмоховского, 1901 год |  Надгробие могилы А.К. Красовского |  Надгробие сферической формы |  Памятник на участке св. Петра |  Храм и участок св. Брунона |

Документы

Квитанция костела, 1910 год |  Квитанция кладбища, 1910 год |

Примечания

- Бывшее Выборгское римско-католическое кладбище в Санкт-Петербурге (1856—1950). Книга памяти. / Сост. отец К. Пожарский. — СПб. — Варшава: Типография Правда 1906, 2003. — С. 23. — 272 с. — 1000 экз.

- Метрические экстракты (645 c.) — приложение в формате doc на компакт-диске к изданию: Козлов-Струтинский С. Г. Бывшее Выборгское римско-католическое кладбище в Санкт-Петербурге и церковь во имя Посещения Пресв. Девой Марией св. Елисаветы // Материалы к истории римско-католического прихода во имя Посещения Пресв. Девой Марией св. Елисаветы и к истории католического кладбища Выборгской стороны в Санкт-Петербурге. — Гатчина: СЦДБ, 2010. — 263 с.

- Козлов-Струтинский С. Г. Католические кладбищенские участки // Католическая Церковь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Краткие исторические очерки.. — СПб., 2009. — С. 15—16. — 35 с.

- Арсенальная улица // Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лик, 1997. — 288 с. — (Три века Северной Пальмиры). — ISBN 5-86038-023-2.

- О кладбищах и похоронах // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг.. — М.: Управление делами Совнаркома СССР, 1942. — С. 1275—1276. — 1483 с.

- Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. — 2-е изд.. — М.: Центрполиграф, 2011. — 797 с. — ISBN 978-5-227-02688-0.

- Козлов-Струтинский С. Г. Бывшее Выборгское римско-католическое кладбище в Санкт-Петербурге и церковь во имя Посещения Пресв. Девой Марией св. Елисаветы // Материалы к истории римско-католического прихода во имя Посещения Пресв. Девой Марией св. Елисаветы и к истории католического кладбища Выборгской стороны в Санкт-Петербурге. — Гатчина: СЦДБ, 2010. — С. 67—68. — 263 с.

- Книга Памяти: Мартиролог католической церкви в СССР / Сост. Б. Чаплицкий, И. Осипова. — М.: Серебряные нити, 2000. — С. 8. — LXIII, 766 с. — 1000 экз. — ISBN 5-89163-048-6.

- Берташ А. В. Выборгское кладбище — летопись истории Петербурга // Бывшее Выборгское римско-католическое кладбище в Санкт-Петербурге (1856—1950). Книга памяти. / Сост. отец К. Пожарский. — СПб. — Варшава: Типография Правда 1906, 2003. — С. 42. — 272 с. — 1000 экз.

- Четыре вопроса o восстановлении церкви (декабрь 2011) — на Сайте храма посещения пресвятой Девой Марией Елизаветы.

- Могила проф. А. К. Красовского — на Сайте храма посещения пресвятой Девой Марией Елизаветы.

- ЦГИА СПб. Фонд 1921. Опись 1. Архивы Санкт-Петербурга. Дата обращения: 28 января 2020.

- Петербургский некрополь / Сост. В. И. Саитов. — СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1912—1913. — Т. 1—4.

Литература

- Козлов-Струтинский С. Г. Бывшее Выборгское римско-католическое кладбище в Санкт-Петербурге и церковь во имя Посещения Пресв. Девой Марией св. Елисаветы // Материалы к истории римско-католического прихода во имя Посещения Пресв. Девой Марией св. Елисаветы и к истории католического кладбища Выборгской стороны в Санкт-Петербурге. — Гатчина: СЦДБ, 2010. — 263 с.

- Метрические экстракты (645 c.) — приложение в формате doc на компакт-диске к изданию: Козлов-Струтинский С. Г. Бывшее Выборгское римско-католическое кладбище в Санкт-Петербурге и церковь во имя Посещения Пресв. Девой Марией св. Елисаветы // Материалы к истории римско-католического прихода во имя Посещения Пресв. Девой Марией св. Елисаветы и к истории католического кладбища Выборгской стороны в Санкт-Петербурге. — Гатчина: СЦДБ, 2010. — 263 с.

- Алфавитный указатель исторических могил, находящихся на кладбищах гор. Петрограда и его окрестностей // Отдел IV: Алфавитный указатель исторических могил… // Весь Петроград на 1917 год, адресная и справочная книга г. Петрограда. — Петроград: Товарищество А. С. Суворина — «Новое время», 1917. — С. 486—489. — ISBN 5-94030-052-9.

- Журнал R.I.P. № 1 (июнь/июль 2005). Волковское Лютеранское и Выборгское Римско-Католическое кладбища.

Ссылки

- Сайт храма посещения пресвятой Девой Марией Елизаветы.

- Сайт Санкт-Петербургского Митрофаниевского союза. История Выборгского римско-католического кладбища.

- Сайт прихода св. Станислава. Бывшее Римско-Католическое Выборгское кладбище в Санкт-Петербурге.

- Citywalls — архитектурный сайт Санкт-Петербурга. Костел Посещения Пресвятой Девы Марии.

- Портал-Credo.Ru. При реконструкции площади Ленина в Санкт-Петербурге найдены гранитые плиты с уничтоженного в 1930-х годах римско-католического кладбища.

- Livejournal. Куликово поле. Истории непарадного Санкт Петербурга.

- Блог: Выборгское католическое кладбище и костел Посещения Пресвятой Девы Марии.