Вазопись

Вазопись — орнаментальная или изобразительная декоративная роспись сосудов, выполняемая почти исключительно керамическим способом, то есть специальными красками с последующим обжигом. Выделяется два способа вазописи: вазопись по глазури и подглазурная роспись. По глазури расписывается уже готовое изделие, а подглазурная роспись наносится на предварительно обожжённое изделие. После окончания работы художника изделие покрывают слоем прозрачной глазури и вновь обжигают при высокой температуре.

История

Древняя Греция

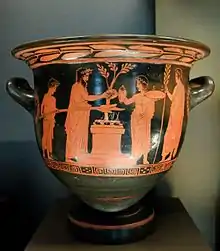

Многочисленные и блестящие образцы вазописи оставило древнегреческое искусство. Вазы — сосуды из обожжённой глины — играли огромную роль в жизни древних греков. Они использовались и как бытовая посуда, и как украшение дома, и в различных ритуальных обрядах. Своё ритуальное значение керамика сохраняла долгие годы. Вся история древнегреческой вазописи представляет для исследователей чрезвычайный интерес. Особое место древнегреческой вазописи определяется многочисленностью сохранившимся до наших дней произведений, высочайшим мастерством художников-вазописцев, а также тем, что по памятникам вазописи можно составить представление о целом утраченном пласте изобразительного искусства Древней Греции — монументальной живописи[1].

Архаика

В VII—VI вв. до н. э. (точнее, до 520-х гг. до н. э.)[2] в Древней Греции были распространены чернофигурные вазы. Контуры рисунка при этом способе росписи наносились художником на поверхность высушенного сосуда и закрашивались глиняным шликером. После обжига незакрашенные поверхности приобретали красноватый цвет, а силуэты, залитые шликером — чёрный. Детали рисунка намечались процарапыванием тонких белых линий[3].

С 520-х гг. до н. э. зарождается и развивается одновременно с чернофигурной техникой краснофигурная роспись ваз. Новая техника вазописи давала широкие возможности для решения новых художественных задач. Одной из них стала необходимость акцентирования роли личности, создания убедительного героического образа[2].

Видные мастера (гончары и художники), работавшие в третьей четверти VI вв. до н. э. — Лидос, Эксекий, Амасис, Никосфен — оказали значительное влияние на последующую эволюцию аттической вазописи, пройдя путь от вазы как отражения универсума, макрокосма, окружающего человека, до вазы «антропоморфной», где главным действующим лицом становился сам человек. Процесс этот тесным образом связан с общим направлением политической и культурной жизни Аттики и переосмыслением роли личности, зарождением интереса к его жизненному пути, поступкам, чувствам и мыслям. Немаловажной деталью в новом направлении вазописи стало появление надписей, являющихся прямой речью изображённых персонажей[4].

См. также

Примечания

- Самар, 2009, с. 89.

- Самар, 2009, с. 88.

- ЭЮХ, 1983, с. 51—52.

- Самар, 2009, с. 89—91.

Литература

- Фон Ботмер Д. Кратер Евфрония из Нью-Йорка (аттический вазописец и его время) // Культура и искусство античного мира. Материалы научной конференции. — 1980.

- Энциклопедический словарь юного художника / Сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. — М.: Педагогика, 1983. — 416 с.

- Самар О. Ю. Смена стиля в позднеархаической вазописи Афин. От Эксекия к Берлинскому мастеру // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 2009. — № 4. — С. 88—103.