Антеклиза

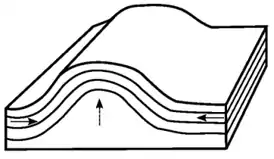

Антеклиза (от др.-греч. κλισις — «наклонение») — очень обширное и пологое поднятие (изгиб) слоёв земной коры в пределах платформ или плит.

- Антеклиза — является противоположностью синеклизы.

| Антеклиза | |

|---|---|

| |

| Первооткрыватель или изобретатель | Валентин Александрович Теряев |

| Дата открытия | 1916 |

| Противоположно | Синеклиза |

Описание

Антеклизы имеют неправильные очертания. Размеры их достигают многих сотен километров в поперечнике. Наклон слоёв на крыльях измеряется долями углового градуса.

Антеклизы развиваются длительно, в течение ряда геологических периодов. Вследствие этого в сводовых частях мощности осадочных толщ уменьшены, нередко отсутствуют целые серии, развитые в сопредельных синеклизах. Фундамент платформы здесь залегает на небольшой глубине и иногда даже выступает на поверхность.

В ядре изгиба находятся более древние слои, а ближе к краям — более молодые.

Место перегиба слоев в антеклизе называется куполом, бока её называются крыльями.

Термин

Термин антиклиза в 1915 году предложил В. А. Теряев (1891—1966):

Большая складка Целебеса навела автора на мысль, что подобная волнистость литосферы, может быть, имеет общее значение и играет в тектонике земли значительную роль.

Произведённые им впоследствии изыскания подтвердили эту догадку и дали ему возможность указать на земле более 20 мест, где находятся подобные же образования.

Большую складку или волну литосферы можно обозначить новым термином антиклиза. «Значительно удлиннённые, но широкие и пологие прогибы континентальных областей земной коры существенно отличаются от синклинальных складок и геосинклиналей»… и называются синеклизами (см. Еж. по М. и Г. России за 1909 г. том XI, стр. 9. Статья проф. А. П. Павлова.)

Большая волна земской литосферы с малым поднятием вверх или, другими словами, исполинская пологая антиклиналь, несущая по бокам синеклизы, и будет представлять Grossfalte Абенданона[1].

Почти все антиклизы построены несимметрично, правильных волн на земле очень мало.

Значение, которое Абенданон придаёт этим поднятым волнам, весьма велико: вся тектоника земли связывается с этими антиклизами, в то время, как синеклизы в мелкой тектонике не играют существенной роли, так как являются элементами коры устойчивыми и пассивными.[2]

В современной геологической литературе (в СССР) этот термин (в написании антеклиза) получил широкое распространение[3].

Примеры антеклиз

На Русской плите:

- Волго-Уральская антеклиза

- Орловско-Павловская антеклиза

- Воронежская антеклиза — протянулась от среднего течения Днепра до устья Хопра на 950 км.[4]

- Среднерусское поднятие[5]

- Белорусская антеклиза

- Анабарская антеклиза.

См. также

Литература

- Раскатов Г. И. Геоморфология и неотектоника территории Воронежской антеклизы / Воронежский государственный университет. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1969. — 164 с.

- Трегуб А. И. Неотектоника территории Воронежского кристаллического массива / А. И. Трегуб. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. — 220 с. (Автореферат, 2005).

Примечания

- Abendanon E. C. Die Grossfalten der Еrdrinde. Leiden, 1914. 180 стр.

- Теряев В. А. Несколько слов по поводу книги «Die Grossfalten der Erdrinde». Abendanon. (Leiden 1914 г. 180 с.) // Записки геологического отделения Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 1915. Т. 3. С. 89-94. (цитата на стр. 90, перевод со старой русской орфографии)

- Меннер В. В. Валентин Александрович Теряев (1891—1966) // Бюллетень МОИП. Отд. геологии. 1967. Т. 42. № 1. С. 163—166.

- Мушенко А. И. Тектоника осадочного покрова Воронежской антеклизы. М.: изд-во АН СССР, 1960. 99 с.

- Раскатов Г. И. Геоморфология и неотектоника территории Воронежской антеклизы. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1969. 164 с.