Теория ретинекса

Теория ретинекса (англ. retinex theory; от retina — сетчатка и cortex — кора головного мозга) — теория цветовой константности зрения, сформулированная Эдвином Г. Лэндом в 1971 году.

Теория была сформулирована для объяснения независимости цветового восприятия от спектрального распределения энергии отраженного света. Лэнд предположил, что цветовое восприятие зависит от спектральных коэффициентов отражения поверхностей, а не от спектрального распределения отраженного света.[1] Теория ретинекса — комбинации сетчаточных и корковых механизмов — оставляет неопределённость локализации данных процессов. Алгоритм вычисления выходного сигнала учитывает вариативность цветового ощущения при вариативности окружающего фона.

Предпосылки возникновения

Демонстрация цветного изображения

В 1957 году Эдвин Лэнд, изобретатель полароида, произвел эффектную демонстрацию цветного изображения. Это произошло почти сто лет спустя демонстрации первого цветного изображения Максвеллом. Отличие заключалось в том, что Максвелл задействовал три проектора, а Лэнд только два. Используя фотоаппарат с расщеплением луча, Лэнд сделал всего два черно-белых снимка, так что они оба были сделаны в одно и то же время из одной точки через одни и те же линзы. Первый снимок был сделан через красный (длинноволновый) фильтр, а второй — через зеленый (более коротковолновый). С помощью двухлинзового проектора при проецировании на экран длинноволнового слайда использовался красный луч из длинноволновой части спектра, а для другого слайда — луч белого света. В то время предполагалось, что можно было ожидать изображение разных оттенков красного цвета, так как освещение было красное и белое. Однако картинка окрасилась разными яркими цветами. Эта демонстрация для того времени была удивительной, она не укладывалась в существующую теорию цвета и послужила для Лэнда основой развития теории о том, что цвет — это не автоматическая корреляция длины волны луча света, а нечто, имеющее основу в мозговом субстрате.

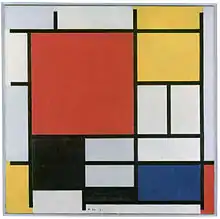

Цветные мондрианы

Предполагалось, что знание зрителем существующих цветов может влиять на его восприятие. Чтобы показать, что не существует ключа для предсказания цвета, который будет увиден, Лэнд решил заменить привычные, естественные изображения окружающего мира абстрактной многоцветной мозаикой, представлявшей собой набор полосок цветной бумаги. Такого рода мозаики напоминали картины голландского художника Пита Мондриана, и Лэнд назвал их «цветными мондрианами». Для освещения изображения он использовал три проектора с возможностью регулировать мощность света с разными фильтрами: красный (длинноволновый), зеленый (средневолновый) и синий (коротковолновый). Используя мондрианы, Лэнд показал несколько поразительных вещей. Например, если отдельную цветную полоску (которую, к примеру, мы обычно видим зеленой) изолировать от окружающих цветов, она будет восприниматься как белая или как бледно-серая вне зависимости от того, какой луч света использовался для ее освещения. Лэнд показал, что такая полоска не может считаться прирожденно зеленой, а свой цвет она получает, взаимодействуя с окружающими ее зонами мондриана. В то время как, согласно классической теории Ньютона, цвет представлялся локальным и повсеместным и зависел от длины волны света, отраженной от каждой точки объекта, Лэнд показал, что цвет распределен не локально и не повсеместно, а зависит при наблюдении всей картины от восприятия цветов каждой точки объекта и цветового фона. При этом должны иметь место непрерывные связи, сравнение каждой части зрительного поля с его собственным окружением, чтобы получить глобальный синтез — по Гельмгольцу, совершить «акт суждения».[2]

Второй эффектной демонстрацией было следующее. Мондрианы освещались тремя проекторами, выставленными на среднюю мощность. Выбиралась одна полоска, например, оранжевого цвета. Далее два проектора выключали, и замерялась интенсивность света, отраженная от этого участка. Затем замерялась интенсивность при включенном втором и третьем проекторах. Далее брали другой участок уже зеленого цвета. Его освещали одним из проекторов, мощность которого настраивали так, чтобы число отраженного света было равно числу отраженного света от оранжевого участка. То же самое проделывается с двумя другими проекторами. Итак, получалось, что состав света, отраженного от зеленого участка такой же, как и состав света, отраженного от оранжевого участка. Ожидалось, что участок будет восприниматься оранжевым. Однако он продолжал видеться зеленым.

Лэнд показал, что это положение, или корреляция, подчиняется фиксированным, формальным правилам и что он в состоянии предсказать, какие цвета будут восприняты наблюдателем в различных условиях. Он изобрел «цветной куб», алгоритм для осуществления этой цели, а в сущности — модель сравнения мозгом яркости при различных длинах волн всех частей сложной многоцветной картины. В то время как цветовая теория Максвелла и его цветной треугольник основывались на концепции сложения цветов, модель Лэнда основывалась на сравнении.[2]

Дополнительные факты

В своих экспериментах Дэвид Ингл показал, что таким образом происходит восприятие цвета и у животных с более простой нервной системой. Золотых рыбок обучали подплывать к цветным участкам мозаики, при этом рыбки выбирали участок по цвету вне зависимости от спектрального состава света, используемого для освещения изображения.[3]

Больной церебральной ахроматопсией, случай которого был описан Оливером Саксом, при прохождении теста с мондриановыми полосками реагировал именно на спектральный состав, но не реагировал на цвет.[4]

Примечания

- Фершильд М. Д. Модели цветового восприятия. 2-е изд. — 2004 — С. 208.

- Хьюбел Д. Глаз. Мозг. Зрение. Перевод с англ. Мир. Москва — 1990.

- Ingle D. J. The goldfish as a retinex animal //Science. — 1985. — Т. 227. — С. 651—655.

- Сакс О. Антрополог на Марсе. Перевод с англ. АСТ — 2015.

Литература

- Сакс О. Антрополог на Марсе. Перевод с англ. АСТ — 2015

- Фершильд М. Д. Модели цветового восприятия. 2-е изд. — 2004.

- Хьюбел Д. Глаз. Мозг. Зрение. Перевод с англ. Мир. Москва — 1990

- Ingle D. J. The goldfish as a retinex animal //Science. — 1985. — Т. 227. — С. 651—655.

- Land E. H. et al. The retinex theory of color vision. — Scientific America., 1977. — С. 2-17.