Ретинобластома

Ретинобластома (от лат. retina — сетчатка) — злокачественная опухоль сетчатки глаза у детей.

| Ретинобластома | |

|---|---|

| |

| МКБ-11 | 2D02.2 |

| МКБ-10 | C69.2 |

| МКБ-9 | 190.5 |

| МКБ-О | M9510/3 |

| OMIM | 180200 |

| DiseasesDB | 11434 |

| MedlinePlus | 001030 |

| eMedicine | oph/346 |

| MeSH | D012175 |

Описание

Ретинобластома — злокачественная опухоль глаза, развивающаяся преимущественно в детском возрасте из тканей эмбрионального происхождения. Пик заболевания приходится на 2 года. Почти все случаи заболевания выявляются до 5-летнего возраста. Чаще всего ретинобластома обусловлена генетически (если ребёнок наследует мутантный аллель гена Rb1,по аутосомно-доминантному типу, то вторая мутация, происходящая уже в ретинобласте, ведёт к образованию опухоли). Случаи, когда у родителей, переболевших ретинобластомой, рождаются здоровые дети, составляют довольно небольшой процент от общего количества детей в таких семьях.

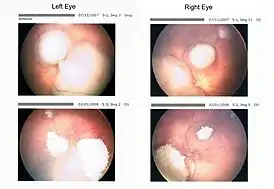

Ретинобластома бывает односторонней или двусторонней. Двусторонняя форма чаще всего носит наследственный характер.

Диагностика

Обычно обследование проходит под наркозом. При обследовании широко используют методы УЗИ, МРТ, КТ. Часто делают биопсию красного костного мозга и спинномозговую пункцию. В зависимости от прогноза в отношении сохранения зрения все пациенты подразделяются на 5 групп. 1 самая благоприятная, 5 самая неблагоприятная.

Лечение

Основными целями лечения ретинобластомы, по приоритетности, является, в первую очередь, сохранение жизни ребёнка, во вторую — сохранение глаза как органа и, по возможности, в последнюю — сохранение зрения.

В последние 2 десятилетия ведущим направлением в лечении РБ является органосохраняющая терапия, основанная на применении различных видов химиопрепаратов и способов их введения. Наиболее широко применяется системная хеморедуктация по CEV-протоколу, предложенном американскими учеными C. Shields с соавт. Суть её заключается в назначении последовательных курсов, чаще всего 6, с интервалом в 3-4 недели, что приводит к уменьшению (редукции) размеров опухоли и позволяет приступить к методам локальной её деструкции, каждый из которых имеет свои показания в зависимости от размеров и локализации опухоли (лазеркоагуляция, криодеструкция, брахитерапия, транспупиллярной термотерапия — ТТТ).

За последнее десятилетие активно развиваются методы локальной целевой химиотерапии, такие как интраартериальная, периокулярная и интравитреальная, которые позволяют снизить негативное влияние системной поле химиотерапии на организм ребёнка. Одной из наиболее эффективных является интравитреальная химиотерапия, которая впервые начала широко применяться в Японии.

В ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины» впервые разработан метод сочетанной ПХТ, включающей первичную локальную интравитреальную химиотерапию мелфаланом с внутривенной хеморедуктацией — CEV протокол. Опыт применения разработанного алгоритма сочетанной ПХТ показал безопасность и эффективность этого метода органосохраняющего лечения ретинобластомы.

Одновременное действие на опухоль различных цитостатиков — одного (мелфалан) интраокулярно непосредственно на опухоль и её клоны в стекловидном теле, другие — (карбоплатин, этопозид, винкристина) — из периферической крови — создает эффект «двойного удара» по клеткам РБ. Применение ИВХ позволило снизить количество курсов системной ПХТ в среднем до 4.2 и тем самым уменьшить его негативное влияние на организм ребёнка. (Боброва Н. Ф., Сорочинская Т. А. 2015).

Гипотеза Кнудсона

Гипотеза, объясняющая механизм возникновения двух форм ретинобластомы. Предложена Альфредом Кнудсоном в 1971 году.

Литература

- Пачес А. И. Опухоли головы и шеи. — М.: Медицина, 1983. — 416 с. — 20 000 экз.