Московские триумфальные ворота

Моско́вские триумфа́льные воро́та — триумфальная арка на площади Московские Ворота в Санкт-Петербурге. Построена в 1838 году в честь подвигов русских войск в русско-персидской войне 1826—1828 годов, русско-турецкой войне 1828—1829 годов и при усмирении восстания в Царстве Польском в 1830—1831 годах по проекту архитектора В. П. Стасова.

| Триумфальная арка | |

| Московские триумфальные ворота | |

|---|---|

| |

| 59°53′29″ с. ш. 30°19′09″ в. д. | |

| Страна |

|

| Город | Санкт-Петербург |

| Архитектурный стиль | ампир |

| Архитектор | Василий Петрович Стасов |

| Дата основания | 1834 |

| Строительство | 1834—1838 годы |

| Дата упразднения | 1936 |

| Статус |

|

Описание

Московские триумфальные ворота выполнены в виде свободно стоящего портика-пропилей высотой 23,2 метра и шириной 36,02 метра[1][2] и покрашены в зеленовато-серый цвет[3]. Круглые колонны, каждая из которых собрана из девяти чугунных барабанов-секций весом от двух до четырёх тонн[4], имеют высоту 15 метров, диаметр каждой из колонн более 2 метров[5]. По кругу каждая колонна обработана 12 каннелюрами[4]. Установлены они на невысоких стилобатах, а верхние, десятые секции венчают дорические капители[5][4], выполненные из листовой меди[4][6]. Полный вес колонн колеблется от 2002 до 2214 пудов[7]. Колонны установлены в два ряда и разбиты на 4 группы: 2 группы по 4 колонны по краям и 2 группы по 2 колонны в центре. Средний пролёт между группами колонн по ширине чуть больше 9 метров, а пролёты между центральными и крайними группами колонн на треть меньше, такое же соотношение имеет длина ворот к их ширине[8].

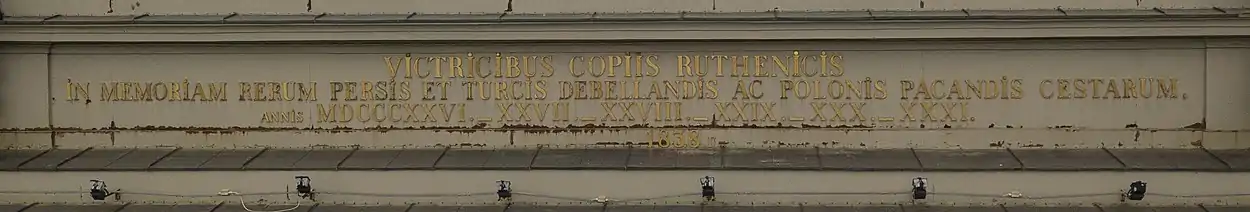

Колонны несут на себе мощный антаблемент со ступенчатым аттиком[8], собранные из чугунных досок на каркасе из чугунных стоек, железных стяжек и раскосов. По краям антаблемента и аттика закреплены карнизы из медного листа[9]. На аттике с обеих сторон позолоченными буквами выбита надпись «Победоносным российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 и 1831 годах», причём со стороны города — на латинском языке, а со стороны пригородов — на русском[3].

По периметру фриза установлены медные фигуры крылатых гениев, держащих щиты с гербами губерний Российской империи. Венчают композицию 8 кустов военных трофеев, расположенных по углам антаблемента и возле углов аттика[8][9] и собранных из отдельных элементов на чугунном каркасе[9].

Детали оформления ворот

История

Проекты ворот

7 (18) ноября 1780 года Екатерина II заказала проект ворот на дороге в Москву французскому архитектору Шарлю Клериссо. Через четыре с половиной месяца шесть эскизных листов и гипсовая модель были доставлены в Петербург, но несмотря на высокую оценку работы, проект так и не был исполнен, не в последнюю очередь по причине высокой стоимости. Все документы, включая модель, ныне выставлены в музее Академии художеств[10]. В 1817 году архитектор Василий Стасов создал проект обустройства южного выезда из города в ознаменование победы России в войне с Наполеоновской Францией, но до наших дней этот проект не дошёл. В следующий раз к идее обустройства заставы Стасов вернулся спустя 10 лет — в 1827 году. Этот проект также не сохранился[11], до наших дней дошла только смета, которая описывает ворота о 20 колоннах с 20 фигурами и 8 арматурами во фризе, а также 12 фигурами на аттике и квадригой Славы наверху. Предполагается, что композиция была задумана с четырьмя рядами колонн[12]. В 1831 году Альберт Кавос разработал проект «Площади Победы» в честь победы в Русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Со стороны города на площадь, окружённую решёткой из копий, вела трёхпролётная дорическая колоннада. По обе боковые стороны площади предполагалось построить две пирамиды, посвящённые победам русской армии на Кавказе и Балканах. Со стороны Москвы же на площадь должна была вести трёхпролётная триумфальная арка средний пролёт которой был задуман более крупным и предназначался для повозок, по бокам же планировались более мелкие для пешеходов. Этот проект, как и проект Клериссо не был реализован из-за высокой стоимости[10], предпочтение было отдано доработанному к 1833 году проекту Стасова[2][13].

Уже 7 февраля на Александровском чугунолитейном заводе по заказу архитектора была составлена смета на отливку, доставку и монтаж частей колонн, из которых должны были быть построены ворота[13]; сумма составила 825 051 рубль 20 копеек[14], а срок изготовления установили в 4 года[2]. По задумке Стасова, ворота должны были своими размерами соответствовать величине и благоустройству Петербурга, а ширина среднего проезда между колоннами должна была быть достаточной для разъезда двух конных экипажей. В рамках этого проекта он предоставил на рассмотрение два варианта исполнения ворот, выполненных в одной композиции: более крупный (34 метра в ширину[2]), по мнению архитектора, лучше соответствовал задумке, более мелкий же (30 метров в ширину[2]) мог сэкономить средства казны, но при том не был столь функционален[13]. В это время Московская застава находилась на Обводном канале, являвшемся границей города, но бурный рост Петербурга привёл к тому, что южную границу города было решено перенести. Для этих целей инженером Базеном был запроектирован второй Обводный канал, ворота и заставу предполагалось разместить на 50 саженях между набережной нового канала и Лиговским каналом. 5 (17) января 1834 года этот план был утверждён Николаем I вместе с проектом постройки бóльшего варианта ворот[2][15].

Для проверки своего проекта Стасов заказал плотнику Григорьеву модель фасада ворот в натуральную величину, которая была изготовлена за 1500 рублей и 20 дней с левой стороны от выезда с Московской заставы, возле моста через Лиговский канал. Модель была сделана в виде деревянного щита высотой 11,5 саженей и длиной 15 саженей 2 аршина, лицевая сторона щита была обшита шестью плоскими колоннами. 26 марта (7 апреля) 1834 года модель была осмотрена лично императором, который высказал несколько замечаний и указал место их установки. На основании замечаний Стасов расширил проезд между средними колоннами и понизил аттик[к. 1] и 10 (22) апреля представил комиссии чертежи, которые кроме генерального плана заставы включали новый вариант ворот, фасады кордегардии и решётки от них к воротам. Вместе с этим был поднят вопрос о постройке второй кордегардии для сохранения симметрии композиции, что было одобрено Николаем I через 3 дня, а ещё через неделю им был одобрен окончательный проект ворот[14].

Примечательно, что осенью того же года, император интересовался сравнительными размерами Московских ворот и Бранденбургских ворот в Берлине и оказалось, что без учёта колесницы на последних, Московские ворота были выше почти на 2,5 метра[14]. На момент своей постройки ворота Московской заставы стали самым крупным сооружением мира, собранным полностью из металла[6][9].

Фундамент

Строительство было начато с изучения грунтов в месте установки триумфальных ворот: 13 (25) мая 1834 года Стасов представил строительной комиссии продольный и поперечный разрезы участка вдоль шоссе на глубине до 7,5 аршин. Под насыпью дороги, глубиной чуть более 1 аршина оказался слой серой глины в 5 аршин, а под ним слой суглинка. Архитектор принял решение заложить глубину котлована в 3 аршина 4 вершка, дабы оставить 3 аршина серой глины под подошвой фундамента. Верхняя же отметка фундамента была запланирована на уровне моста через Лиговский канал, что на 3 аршина выше уровня окружавших строительную площадку полей. Полная высота фундамента таким образом равнялась 6,25 аршина или 4,45 метра[16]. При этом было принято необычное для Петербурга решение не использовать при подготовке фундамента сваи[17].

В июне под руководством инженера Завадовского было начато строительство двух объездных дорог с мостами через Лиговский канал, дабы перенести на них движение с Московского шоссе. Из-за встретившегося на пути прокладки торфянистого грунта стройка затянулась и завершилась только 26 августа (7 сентября). К этому времени была проведена подготовка строительной площадки: построена временная кузня, сараи для извести, возведён забор и караульни. Были завезены все необходимые материалы для фундамента, в том числе части фундамента непостроенной колокольни Смольного собора для укладки в качестве верхнего и нижнего рядов фундамента ворот. 28 августа (9 сентября) была начата выемка грунта из котлована, который по верху имел размер длину 20 и ширину 7 саженей. Всего грунта было вынуто 139 кубических саженей (1350 м³)[16].

14 (26) сентября состоялась торжественная церемония закладки ворот в присутствии чиновников, членов строительной комиссии и приглашённых гостей, для чего в котлован был построен лестничный спуск, а на дне сооружены мостки и площадка с перилами. В ходе церемонии в основание фундамента были заложены 22 камня с золочёными инициалами архитектора Стасова и других лиц принимавших участие в организации строительства, а также камень с памятной надписью, в углубление в котором были помещены памятные золотые, платиновые и медные монеты на сумму 126 рублей[18].

В начале строительства дно котлована было утрамбовано под уровень, при этом от забивки свай было решено отказаться из-за малого веса конструкции[к. 2], несмотря на то, что эти работы были заложены Стасовым в смету. По утрамбованному грунту в два ряда были уложены 569 гранитных камней с притёсанными краями, а промежутки заполнялись щебнем. Укладка фундамента производилась из тосненской бутовой плиты, которой потребовалось 190 кубических саженей (1845 м³), щели между плитами заливались смесью извести с песком 1:1. С 14 (26) октября по 18 (30) апреля 1835 года в строительных работах был сделан перерыв на зиму, на этот период недостроенный фундамент обнесли по краям досками и засыпали слоем песка в один аршин. 14 (26) мая работы подошли к финальной стадии — с Александровского завода доставили лекала, по которым изготавливали основания колонн. По ним строители уложили 509 гранитных камней в два ряда, последний из которых тщательно притесали и укрепили по периметру железными скобами, залитыми свинцом[18].

Ворота

Ещё в мае 1834 года Стасов передал на Александровский завод детальные чертежи и шаблоны всех элементов ворот, оставив толщину отливок и креплений на усмотрение заводских инженеров, более искушённых в сборке металлических конструкций. 26 марта (7 апреля) 1835 года архитектор утвердил изготовленные заводом модели частей ворот, а 21 июня (3 июля) один из помощников Стасова принял на заводе первую готовую колонну, после чего началась доставка её частей на стройплощадку. 13 (25) июля туда была доставлена медная капитель и установлена на вершину первой колонны. На следующий день готовая колонна была осмотрена министром финансов Канкриным. 27 апреля (9 мая) 1837 года все чугунные детали и медные скульптурные элементы были закончены, сборку ворот планировалось закончить к сентябрю[7]. Но к этому месяцу была только завершена кровля над воротами, по инициативе Стасова выполненная не из железа, как предполагалось в смете, а из меди, за счёт чего смета увеличилась на 4500 рублей. Более того, различие между представленными в 1833 году для завода чертежами и утверждённым в апреле 1834 года вариантом стало основанием для увеличения сметы ещё на 58 572 рубля[19].

Когда в начале 1838 года встал вопрос окраски ворот, Стасов считал, что красить ворота необходимо в один, но максимально светлый цвет из возможных, чтобы ворота не представлялись наблюдателю печальным памятником. В этой связи он предлагал два варианта: либо красить под металл, и тогда оптимальным архитектор счёт бронзовый цвет; либо покрасить под камень и тогда сделать цвет насколько можно светлым. Николай I на докладе Стасова о выборе цвета надписал, что считает оптимальным бронзовый цвет, если он будет таким же, как на Нарвских воротах. В конце мая малярный мастер Кельберг начал грунтовку верхней части ворот[20].

Скульптурное оформление

Первые эскизы гениев и трофеев были представлены Стасовым 4 (16) мая 1834 года, но Николай I не утвердил их, высказав желание сделать «гениев наподобие кариатид одной формы», для создания арматуры же император предложил пригласить скульптора Орловского. Орловский выполнил эскизы не только одинаковых кариатид, но и шести разнообразных гениев, и император, посетивший его мастерскую 5 (17) декабря одобрил гениев, ранее отвергнутых им в эскизах Стасова. Разительным отличием идеи Орловского являлись данные в руки гениям щиты с гербами губерний Российской империи[20]. При этом, несмотря на то, что работы Орловского получили высочайшее одобрение, озвученная им цена в 23 000 рублей не устроила строительную комиссию и та попыталась передать заказ на изготовление скульптур по уже готовым эскизам другим мастерам, наиболее предпочтительным из которых считался Демут-Малиновский, предложивший цену почти в полтора раза меньше. Но 8 (20) февраля 1835 года последовало распоряжение императора поручить изготовление Орловскому за объявленную им цену[21], так что десятью днями позже скульптор подписал обязательство изготовить шесть моделей гениев с атрибутами и модель трофея в течение года[22].

К концу 1835 года скульптор завершил модели 39 гербов губерний. Примерно в это же время, работая над памятником Барклаю-де-Толли, Орловский упал с подмостей и получил серьёзную травму, что помешало закончить работу по скульптурному оформлению Московских ворот в срок. Первые две фигуры гениев были отправлены им на завод только в начале апреля 1836 года, а последняя — только 9 (21) сентября. При этом он дополнительно выполнил седьмой вариант гения для симметричного расположения оных на торцевых фризах, всего же гениев было изготовлено 32, столько же было использовано щитов с гербами. Все работы по изготовлению чугунных форм и чеканке медных деталей скульптур завод закончил к концу апреля 1837 года[22].

13 (25) мая в строительную комиссию Стасовым были представлены два варианта размещения надписей в аттике ворот: в 4 строки с буквами высотой 5 вершков и междустрочным интервалом 3 вершка, либо же в 3 строки с буквами высотой 7 вершков и междустрочным интервалом 3,5 вершка. Для определения предпочтительного варианта на лесах были закреплены частичные модели надписей в обеих вариациях и по итогу комиссия выбрала трёхстрочный вариант. Шаблоны надписей на русском и латинском языках исполнил по приглашению Стасова Василий Собольщиков, после чего по этим шаблонам Александровским заводом литеры были отлиты из меди, позолочены и закреплены в аттике ворот: на стороне, обращённой к Москве — русский текст, а к Петербургу — латинский[22].

Тогда же Орловский по собственной инициативе взялся за разработку эскизов скульптурной группы, изображавшей князя Александра Невского, которую предлагалось установить на аттике. Эта идея вызвала сильное неприятие у Стасова, который 3 (15) ноября отправил императору два варианта чертежей: по первоначальной задумке и с вышеупомянутой скульптурной группой, настаивая на первом варианте. По мнению архитектора, такая деталь совершенно не вписывалась в композицию ворот, задуманных им по образу и подобию афинских пропилеев. Первоначально Николай I воздержался от решения, так как не видел эскизов Орловского, к декабрю же, в связи со смертью скульптора, этот вопрос был забыт и более не поднимался[22].

Кордегардии и оформление заставы

Первые работы по строительству кордегардий — выемка земли под фундамент — были начаты одновременно с завершающим этапом строительства фундамента ворот, 19 апреля (1 мая) 1835 года. Так как даже в неглубоком котловане в один аршин собиралась вода, были выкопаны рвы глубиной в два с половиной аршина для её отвода. Как и для ворот, фундаменты для кордегардий были выполнены без свай из тосненской бутовой плиты, скреплённой песчано-известковым раствором, этот же раствор использовали в дальнейшем при кладке кирпичных стен. Цоколи кордегардий и оград за ними же были выполнены из путиловской плиты. К концу строительного сезона стены кордегардий были закончены, сверху была сооружена кровля из листового железа на стропилах с обрешёткой[23].

В сезон 1836 года в кордегардиях велись отделочные работы, были завершены кровли и начата штукатурка наружных стен, продолженная в следующий сезон. Уже в процессе стройки, вопреки первоначальному замыслу, погреба и верхние этажи в кордегардиях были сделаны жилыми, на дворах были построены конюшни и другие служебные постройки. В сезон 1837 года был отведён для отделочных работ в кордегардиях[23]. Внутренние и наружные стены были побелены пудожской известью[24], в подвалах были сделаны кирпичные полы "в ёлку", а во всех остальных помещениях — дощатые. Задуманные проектом балюстрады были заменены парапетами из кровельного железа: над угловыми башнями их сделали вырезными, а между ними — гладкими[23]. При этом, строительная комиссия отмечала сильные задержки в графике строительства и требовала ускорить работы и закончить их к середине сентября. Подобное ускорение не пошло на пользу и почти сразу после окончания работ штукатурка стала отваливаться во многих местах как снаружи здания, так и в помещениях, что Стасов объяснил сыростью от некачественной гидроизоляции берегов Лиговского канала. В ходе последовавшего ремонта штукатурка была уложена заново, а в подвалах заменена на дощатую облицовку стен. А 30 сентября (10 октября) последовало распоряжение Николая I перекрасить кордегардии в тот же цвет, которым на тот момент окрашивали фасады Зимнего дворца: краска была составлена из негашёной охры, мумии и олонецкой земли и доставлялась прямо от дворца, на тот момент восстанавливавшегося после пожара. К середине октября кордегардии были преимущественно завершены, к концу завершилась и их перекраска[24] и 25 марта (6 апреля) 1838 года восточная кордегардия была передана Таможенному ведомству для размещения пограничной стражи[25].

Примерно к этому времени относится проект ограды, задуманной к установке по линии от ворот к кордегардиям и от тех полукругом до моста через Лиговский канал. Проектный чертёж решётки был высочайше утверждён в Петергофе 16 (28) июля 1837 года и передан на изготовление Александровскому заводу, который сразу начал их изготовление и установку. Последние секции решёток были смонтированы в сентябре 1838 года, тогда же по углам цоколей было вкопано 12 чугунных тумб и столько же полутумб для защиты от ударов проезжающими экипажами. 12 (24) сентября 1838 года вышло предписание министра финансов изготовить две чугунных скамьи для установки в боковых пролётах ворот, предназначенных для пешеходов, и четырёх фонарных столбов для освещения ворот и моста через Лиговский канал, что стало последним заказом Александровскому заводу для заставы. Фонари же были изготовлены механиком Бахом в Полицейском депо Санкт-Петербурга и установлены: по 2 фонаря на 2 ажурных чугунных столба между колоннами сбоку от центрального проезда, по фонарю при входах в кордегардии, между колоннами, 2 фонаря на ажурных чугунных столбах у моста через канал и один — на деревянном столбе у шлагбаума[23].

От ворот до моста через Лиговский канал была устроена дорога шириной в 4 лошади с тротуарами в две по обе стороны. С загородной стороны ворот приблизительно в 9 саженях был поставлен деревянный шлагбаум с будкой для часового, дорога от шлагбаума до ворот была ограничена деревянным барьером[25]. Уровень грунта возле ворот и кордегардий был поднят с устройством откосов, которые на съездах дорог были вымощены камнем, в остальных же местах укреплены дёрном. Объездные дороги, построенные на время строительства были отремонтированы и оставлены для перегона скота[24]. Общая смета на строительство составила 1 108 197 рублей 31 копейка, из которых на долю исполненную Александровским заводом пришлось 794 904 рубля 69 копеек[25].

Эксплуатация

Церемония открытия ворот состоялась 16 (28) октября 1838 года в присутствии всех основных участников строительства: архитектора Стасова, директора Александровского литейного завода и членов строительной комиссии. Все они получили в ознаменование завершения строительства денежные награды, на что из казны было выделено 220 000 рублей, а ещё 2000 рублей было роздано мастеровым Александровского завода. В ознаменование постройки ворот были выбиты бронзовые, серебряные и золотые медали, подаренные генералам принимавшим участие в Турецкой, Польской и Персидской кампаниях, и некоторым другим лицам[25].

1 (13) ноября ворота и западная кордегардия были сданы в ведение комитета городских строений[25].

.jpg.webp)

Демонтаж

В 1936 году Московские ворота были разобраны для планирующегося переноса центра города на юг с главной площадью у Дома Советов на Московской площади. Московскими воротами в рамках этого проекта собирались украсить планируемый парк[26][27].

Восстановление

_Moszkvai_kapu._Fortepan_9412.jpg.webp)

В 1959—1960 годах по инициативе директора КГИОП Николая Николаевича Белехова ворота были восстановлены на прежнем месте в варианте 1936 года (за исключением кордегардий)[28]. Руководили проектом архитекторы Е. Н. Петрова и И. Г. Капцюг[29].

В мае 1965 года площадь у Московских ворот была переименована в Московскую. В октябре 1968 года было восстановлено историческое название — площадь вновь стала называться Московские Ворота.

Название «Московские ворота» также носит построенная в 1961 году станция метро, вестибюль которой находится на площади.

После распада СССР

.jpg.webp)

В 2000—2003 годах силами РПНЦ «Специалист» была проведена реставрация ворот. В ходе работ был укреплены и отреставрированы конструкции, архитектурные и скульптурные элементы сооружения, восстановлена первоначальная окраска, а также воссозданы позолоченные надписи на аттиках, утраченные в 1918 году и не восстановленные в 1960-е годы по идеологическим причинам[6].

Реставрационные работы Московских ворот были запланированы на 2020 год, но впоследствии отложены[30].

Примечания

Комментарии

- Снижение высоты аттика преследовало две цели: уменьшить нагрузку на колонны путём его облегчения и изменение пропорций ворот для лучшей их гармоничности[2].

- Согласно подсчётам, сделанным на Александровском заводе, вес металлических констукций ворот около 60 000 пудов, то есть примерно 985 тонн. Это где-то в 15 раз меньше их веса, будь они построены из камня[17].

Источники

- Раскин, 1977, Ворота славы, с. 182.

- Пилявский, 1960, с. 33.

- Пилявский, 1960, с. 36.

- Пилявский, 1960, с. 37—38.

- Раскин, 1977, Ворота славы, с. 182—183.

- Московские триумфальные ворота. 250-летию архитектора В. П. Стасова посвящается. КГИОП (2019). Дата обращения: 2 апреля 2021.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 24.

- Раскин, 1977, Ворота славы, с. 183.

- Пилявский, 1960, с. 38.

- Про Московские ворота, 2018, Прожекты от Екатерины Великой до Николая Первого, с. 12—13.

- Про Московские ворота, 2018, Прожекты от Екатерины Великой до Николая Первого, с. 13.

- Пилявский, 1960, с. 31.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 18.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 20.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 19.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 22.

- Пилявский, 1960, с. 35.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 23.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 24, 28.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 28.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 28—29.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 29.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 30.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 32.

- Про Московские ворота, 2018, Историческая справка, с. 33.

- Пилявский, 1960, с. 39.

- Ленинград. Путеводитель / Общая ред. В. А. Дурнов и М. А. Легздайн. — Л.: Лениздат, 1940. — С. 224—225. — 616 с.

- Юркова, 2011.

- Кордегардии у Московских триумфальных ворот, Классицизм, Архитектор Стасов В. П., Московский пр., 103х, Московский пр., 114х. www.citywalls.ru. Дата обращения: 1 марта 2016.

- Московские триумфальные ворота в Петербурге отреставрируют в 2020 году. ТАСС. Дата обращения: 21 июня 2019.

Литература

- Пилявский В. И. Русские триумфальные памятники / научн. ред. д. и. н. М. К. Каргер. — Л., 1960. — С. 31—39. — 56 с. — 4700 экз.

- Раскин А. Г. Триумфальные арки Ленинграда / ред. Л. Е. Кошевая. — Л.: Лениздат, 1977. — 232 с. — 50 000 экз.

- Тыжиенко Т. Е. Василий Стасов. — Л.: Лениздат, 1990. — 191 с.

- Про Московские триумфальные ворота в Санкт-Петербурге. 1838—2018: к 150-летию / М. Сапего, Л. Нижанковская, А. Сапего, лит. сопровождение С. Носов. — СПб.: Красный матрос, 2018. — 250 с.

- Юркова З. В. Сенная площадь. Вчера, сегодня, завтра / под ред. Н. В. Бекреневой. — Центрполиграф, 2011. — 272 с. — ISBN 978-5-227-02864-8.

Ссылки

- Московские триумфальные ворота // Энциклопедия Санкт-Петербурга