Крестовые походы на Смирну

Крестовые походы на Смирну (итал. Crociate di Smirne; тур. İzmir Haçlı Seferi) — два крестовых похода, состоявшиеся в 1343—1351 годах и направленные против пиратской деятельности Умура, правителя эмирата Айдын. Они были организованы Климентом VI, их главной целью был прибрежный портовый город Смирна в Малой Азии, служивший для Умура базой.

| Крестовые походы на Смирну | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Крестовые походы | |||

.jpg.webp) Кадифекале (на горе) и Прибрежная крепость Смирны. Корнелис де Брюйн, 1698 | |||

| Дата | 1348 — 1351 | ||

| Место | Смирна | ||

| Противники | |||

|

|

|||

| Командующие | |||

|

|||

|

|

|||

Угроза турецкого пиратства вынуждала предшественников Климента, Иоанна XXII и Бенедикта XII, содержать в Эгейском море флот из четырёх галер, но начиная с 1340-х годов Климент стремился организовать полномасштабную военную экспедицию. Папа поручил Генриху Асти, католическому патриарху Константинополя, создание лиги, в которую снова вошли Гуго IV (король Кипра) и госпитальеры с Родоса, а 2 ноября 1342 года Папа послал письма в Венецию для привлечения её в лигу. Папская булла, объявлявшая Крестовый поход (Insurgentibus contra fidem) была опубликована 30 сентября.

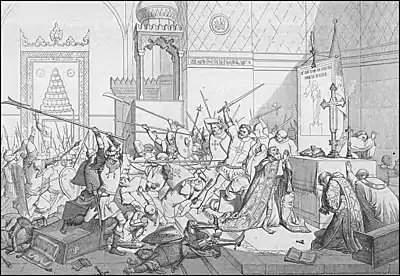

Первый крестовый поход на Смирну начался с морской победы и 28 октября 1344 года завершился успешным нападением на Смирну, с захватом гавани и приморской цитадели. 17 января 1345 года Генрих Асти решил провести мессу в заброшенном сооружении, которое по его мнению было древним собором Смирны. В середине службы Умур напал на молящихся. В ходе последовавшей бойни лидеры крестового похода были убиты.

Ненадёжное положение крестоносцев в Смирне побудило Папу организовать в 1345 году вторую экспедицию. В ноябре под командованием Умберта II Вьеннского из Венеции отправился Второй крестовый поход на Смирну. В феврале 1346 года крестоносцы одержали победу над турками в Митилини, Умберт восстановил удерживаемую христианами нижнюю часть Смирны. Следующие пять лет Климент VI был занят попытками договориться о перемирии с турками, которые держали Смирну в постоянной осаде с суши.

Смирна оставалась в руках христиан до 1402 года.

Первый поход (1344—1345)

Подготовка

Первый крестовый поход на Смирну был инициирован Климентом VI[1]. Папу беспокоили приморские анатолийские эмираты, промышлявшие пиратством и нападениями на христианские суда[2]. В 1330—1340-х годах основная угроза исходила от правителя Айдыногуллары Умура, базировавшегося в захваченной им в 1329 году Смирне[3]. Климент попытался организовать против Умура полномасштабную военную экспедицию[1]. В начале своего понтификата в мае 1342 года новоизбранный папа написал по этому поводу дожу Венеции[2]. 10 июня венецианцы дали ответ папе. Согласно их информации, Умур Айдыноглу имел флот из 200 или 300 судов, включая множество крупных галер. По мнению венецианского Сената, для борьбы с эмиром Айдына было бы достаточно 30 вооружённых галер и 60 транспортных судов для 1200 всадников с лошадьми, 6000 солдат и 7200 гребцов[2][4].

2 ноября 1342 года латинский патриарх Константинополя Генрих Асти привёз в Венецию письмо папы, содержащее предложение присоединиться к лиге, в которую на тот момент папе удалось привлечь христиан из островных государств, больше всех подвергавших опасности: Гуго IV, короля Кипра, и госпитальеров с Родоса[3][2][4]. 11 января 1343 года[5] венецианский сенат принял предложение папы, поскольку пиратская деятельность Умура напрямую затрагивала венецианские интересы в восточном Средиземноморье[3]. Экономические причины походов на Смирну называли и современные событиям хронисты. Два итальянских источника указывали в качестве основной причины похода опасения по поводу торговли. Анонимный римский летописец сообщил, что Умур начал взимать налоги с венецианских купцов. Историк из Римини, Марко Баттальи (ум. 1376/78) высказал предположение, что крестовый поход вёлся «из-за соглашения о зерне, которое существовало между венецианцами и турками, и из-за грабежей турок, которые они осуществляли тиранически»[6]. Действительно, айдыниды не соблюдали торговое соглашение с Венецией, повышали таможенные пошлины и сократили экспорт зерна[3].

Венецианцы обязались снарядить четверть от общего количества галер (6 из 25). Сенат предложил, чтобы эта флотилия служила либо в летние месяцы в течение трёх лет, либо же один полный год. В июле 1343 года началась разработка планов кампании[2]. К походу присоединилась также Генуэзская республика[3]. Климент VI обратился и к другим правителям с надеждой, что они так или иначе поучаствуют в походе или его подготовке: 8 августа 1343 года им были отправлены письма королеве Неаполя Джованне, князю Ахайи Роберту и их различным родственникам. 16 сентября 1343 года папа обратился с просьбой предоставить галеры к герцогу Архипелага Джованни Санудо, владетелю Тиноса, Миконоса и части Негропонте Джорджино Гина, регентше двух третей Негропонте леди Бальзане далле Карчери[7].

31 августа 1343 года Климент официально назначил Генриха Асти своим легатом и главой военно-морской лиги[8]. 30 сентября 1343 года была опубликована папская булла Insurgentibus contra fidem, предоставлявшая папское благословение крестовому походу и санкционирующая его проповедь по всей Европе[1]. Участникам и спонсорам похода папа предоставлял такие же индульгенции, как и крестоносцам, освобождавшим Святую Землю[9]. Общее количество галер было немного меньше, чем предполагалось изначально: всего было снаряжено не 25, а 20 галер для флота лиги. Четыре из них были предоставлены папой, шесть — Венецией (один из венецианских галер была полностью снаряжена наследниками Николо Санудо), шесть галер дали госпитальеры и четыре — Кипр[7]. Мартино Дзаккариа, освобождённый в 1337 году из плена в Константинополе, был назначен капитаном папских галер, Петро Дзено командовал венецианскими судами, а капитан Конрад Пиккамильо — кипрскими[8].

Начало похода. Победы латинян

Весной 1344 года после 3 лет и 11 месяцев подготовки флот лиги вышел в поход[10]. В начале кампании (в мае) крестоносцы одержали заметную победу в гавани Паллини на западном части полуострова Халкидики, уничтожив более 50 судов Умура[1]. По словам Иоанна Кантакузина, латинский флот из 24 кораблей атаковал 60 судов Умура в гавани и захватил их. Войска Умура спаслись, высадившись на землю, а латиняне разобрали их корабли и сожгли их[11][12]. Этот бой описывается и падуанцем Гульельмо Кортузи (1285—1361), который датирует его 13 мая 1344 года. По словам автора, христианский флот «сжёг и затопил пятьдесят два турецких судна»[11][12] . Ещё одно, но малоправдоподобное, описание боя содержится в хронике швейцарского хрониста Иоганна Винтертурского, который называет потери — 300 христиан и 18 000 погибших с турецкой стороны[11]. Завершился поход успешным нападением на Смирну: крестоносцы смогли захватить гавань и цитадель порта 28 октября 1344 года[3][1].

Византийский историк Никифор Григора и османский поэт и историк Энвери писали, что нападение латинян на Смирну было полной неожиданностью для Умура[10][13]. Иоанн Кантакузин из Дидимотики сообщил ему в письме об опасности[10], но письмо пришло, когда галеры лиги уже вошли в бухту Смирны. В этот момент братья Умура были в отъезде со своими войсками, а сам Умур не располагал достаточными силами, чтобы отразить нападение, и латиняне смогли выбить турок из прибрежной крепости. Затем крестоносцы успели закрепиться в крепости до прибытия братьев Умура с подкреплением[13]. По словам Григоры, крестоносцы не смогли развить успех, поскольку «франки» полагали, что могут использовать турок с Эгейского анатолийского побережья, но этого не произошло[13]. Иоанн Кантакузин, со своей стороны, утверждал, что крестоносцы не смогли развить свой успех и продвинуться дальше, поскольку после того, как латиняне захватили гавань и крепость, Умур сопротивлялся им, насколько мог[13][3].

В итоге, несмотря на то, что христианам удалось захватить гавань Смирны и нижнюю крепость[14][10], верхний город и Кадифекале (Акрополь) остались в руках Умура. Земля, расположенная между двумя замками города, лежала в руинах, так что между тюрками на горе и латинянами внизу был «лабиринт брошенных домов». Крестоносцы жили в атмосфере почти ежедневной угрозы[15]. Такое положение сохранялось всё время пребывания латинян в городе. Как описал ситуацию итальянский летописец: «Христиане держали одно небольшое место, которое называется Смирна, на берегу моря»[16]. Климент так же охарактеризовал сложившееся положение в письме Умберту II (дофину Вьеннскому) — по словам понтифика Генрих Асти и христиане прочно закрепились в нижнем замке и гавани Смирны; турки не нападают на них, а христиане не могут взять Акрополь[17].

Вполне вероятно, что крестоносцы обеспечили безопасность гавани и кораблей, окружив эту область новыми укреплениями, поскольку Анонимная римская хроника сообщает, что венецианцы построили большую стену перед широким рвом, ведущим к морю. Автор хроники также написал о захвате в плен Мустафы, одного из капитанов Умура[17], который напал на венецианские галеры. Обладание гаванью было важно для латинян и не менее важно для Умура. Власть и богатство Айдыногуллары были в значительной степени обусловлены способностью его правителя осуществлять рейды в Эгейское море. Умур жил в основном благодаря дани и пиратской добыче[4]. Ограничение его доступа к морю сказывалось на процветании его эмирата[17][15].

Конец похода. Смерть его лидеров

Согласно «Дустурнаме», поэме Энвери, армия Умура обстреливала крестоносцев, используя требушеты, некоторые из которых были построены ремесленниками из эмирата Эретны и из Африки[18]. Эти машины уничтожили некоторые из судов крестоносцев и убили многих людей. Многочисленность армии Умура подтверждается одним западным описанием, согласно которому к Умуру стекались многие мусульмане из других эмиратов Малой Азии. В ответ на продолжающуюся бомбардировку христиане начали встречные атаки против сил Умура[19]. Одну успешную вылазку латинян, уничтоживших осадные орудия, описал Энвери[15].

По одной из версий, именно во время подобной вылазки 17 января 1345 года армия крестоносцев понесла катастрофическое поражение, когда лидеры крестового похода (Генрих Асти, Мартино Дзаккариа и Пьетро Дзено) были убиты людьми Умура[19]. Смерть лидеров упоминается в многочисленных латинских, турецких и греческих источниках, в хрониках и письмах[19].

По другой версии, 17 января 1345 года Генрих Асти решил провести мессу в разрушенном здании, которое, по его мнению, было собором, несмотря на предупреждение Дзено и Дзаккариа[19][20]. Заброшенная церковь Святого Иоанна, место служения древних епископов Смирны, стояла между гаванью и акрополем[19]. Дзаккариа и другие лидеры похода возражали против массового выхода за стены города, однако Генрих Асти как представитель папы и лидер похода настоял на своём[19][15]. По версии большинства источников, Умур неожиданно появился со своей армией, когда крестоносцы были отвлечены службой и молитвами[19]. В сопровождении всех своих братьев (Хызыра, Сулеймана, Ибрагима и Исы) он ворвался в собор[20]. Большая часть латинян, увидев турок, отступила к крепости в гавани[19][21]. В последовавшей резне лидеры крестового похода Генрих Асти, Мартино Дзаккариа и Пьетро Дзено были убиты[20].

По третьей версии, пересказанной анонимным римским летописцем якобы со слов свидетеля, после проповеди Генрих Асти, одетый в богатые и одеяния и в сопровождении других лидеров крестоносцев, совершил вылазку в сторону турок. Из-за его неосмотрительности все лидеры были убиты[22].

Голову Мартино Дзаккариа отрубили и принесли Умуру[23]. Сами турки, по словам пизанского торговца Пиньоля Зуккелло, также понесли большие потери: Умур и его брат Хызыр были ранены, а их брат Ибрагим Бахадур был убит[22].

Второй поход (1345—1348)

Подготовка

После смерти 17 января 1345 года лидеров крестового похода войска Айдынидов постоянно нападали на прибрежную крепость Смирны, пытаясь выбить из неё крестоносцев. Это побудило папу приступить к организации ещё одной экспедиции против Умура[1]. Согласно Джованни Виллани, когда тяжёлое положение крестоносцев стало известно на Западе, 400 мужчин из Флоренции, около 350 из Сиены и многие другие из Тосканы и Ломбардии отправились на восток через Венецию «за счёт Церкви и папы»[24]. В середине января 1345 года Климент VI написал Умберту, дофину Вьеннскому, и предложил взять крест для помощи крестоносцам в Смирне. Умберт послал в Авиньон к папе своего посла Гийома де Руана со встречным предложением. Дофин обещал снарядить армию из 300 человек и 1000 лучников и содержать за свой счёт пять галер, если папа сделает его командующим походом. При быстром ответе папы дофин обещал отплыть 24 июня[25][26]. Однако папа не горел желанием доверять командование Умберту. Переговоры затянулись, и в конце апреля 1345 года Умберт лично отправился в Авиньон. Со 2 по 8 мая Умберт каждый день обедал с Климентом VI в обществе кардиналов и посланников, и в итоге соглашение было достигнуто. По этому поводу с 23 по 29 мая «был большой праздник, так как дофин взял крест» (лат. fuit magnum festum, quia dalphinus recepit crucem)[25]. Приняв крест 26 мая, Умберт получил из рук папы шёлковое знамя крестового похода. Отплыть он должен был до 2 августа, а папа до этого времени должен был оповестить своих капитанов за границей о назначении командующего[26][1][27].

Умберт начал готовиться к своей экспедиции: он нанял трёх шкиперов на срок от четырёх месяцев и четыре судна в Марселе. Три галеры были новыми, четвёртая — в хорошем состоянии, каждое из судов должно было быть полностью вооружено и готово перевезти 200 человек. Галеры должны были быть готовы отплыть в последнюю неделю июля. Стоимость каждого судна составила 650 флоринов в месяц, и первые два месяца были заранее оплачены дофином по договору, засвидетельствованному в францисканском монастыре. Кроме того, Умберт поклялся все время, пока действует союз против турок, или же по крайней мере три года содержать свиту из 100 рыцарей и оруженосцев[26]. Для оплаты своих расходов Умберт наложил ежегодный сбор в размере почти 50 000 флоринов на замки Дофинэ. Каждый рыцарь провинции, имевший трёх лошадей, должен был заплатить 12 флоринов в месяц, а имевший двух лошадей платил семь, 200 рыцарей Умберт был готов зачислить к себе на службу. Примерно за две недели до отправления из десятины, собранной для крестового похода, Умберт получил 5000 флоринов, а его жена Мари 1000. За день до запланированного отплытия, 1 августа 1345 года, Умберт представил папе тридцать четыре ходатайства относительно своих привилегий[28].

Хотя в мае и июне 1345 года венецианский сенат неоднократно обсуждал необходимость немедленной помощи госпитальерам в Смирне, венецианцы хотели минимизировать урон своей торговле на островах. Умберт сообщил Джустиниано Джустиниани, венецианскому послу при папском дворе, о своих планах отправиться на восток через Венецию; уведомив об этом сенат, Джустиниани получил 5 июля ответ, что ситуация на Востоке требует ускорения подготовки и начала похода[28]. 18 июля папа отправил к правителям северных итальянских общин письма, прося их оказывать содействие Умберту. 3 сентября вьеннский дофин отплыл из Марселя и 24 октября прибыл в Венецию[29].

Согласно Анонимной римской хронике, незадолго до прибытия Умберта в Смирну венецианцы отправили посольство в Айдын, чтобы добиться перемирия и попытаться получить Смирну мирным путём. Умур, выслушав предложение послов, якобы заявил, что не боится христиан, пока существуют гвельфы и гибеллины[30]. По мнению историка М. Карра, эта история малодостоверна. Тем не менее, примерно в это время венецианцы охладели к идее крестового похода и не проявляли большой в нём заинтересованности[31].

Начало похода

Флот крестового похода отплыл в направлении Смирны из Венеции только в ноябре 1345 года[32] (12 ноября или около того) и достиг синьории Негропонте к Рождеству того же года. Там к нему присоединились шесть галер лиги: четыре папские, одна — госпитальеров и одна из Венеции. В Негропонте Умберт оставался следующие шесть месяцев прежде чем отправился в Смирну. Всё это время в переписке он обсуждал с папой свои будущие шаги. 18 декабря Климент писал Умберту, что тот должен помогать генуэзским галерам, защищающим колонию Кафы в Крыму, осаждённую с 1343 года татарами, но только если сможет это сделать, не поставив под угрозу положение рыцарей в Смирне. После того, как этот план действий был отклонён, был обсуждён второй план: использование острова Хиос в качестве базы операций. Для этого Климент начал переговоры с византийским императором[29], однако любые надежды на использование Хиоса пропали, когда генуэзский командующий Симоно Виньозо появился у Негропонте и захватил Хиос прежде, чем флот Умберта мог прибыть на остров. Это событие датируется 8 июня[1] или маем 1346 года[33]. После этого Климент даже согласился приостановить отлучение, наложенное на каталонскую компанию в течение трёх лет, надеясь на использование каталонцев в Смирне. В дополнение папа сообщил в письме, что он будет призывать Венецию и Кипр продолжать поддерживать флот лиги[34].

Анонимный летописец Пистойи рассказывает о одной битве Умберта с турками, состоявшейся якобы в феврале после его прибытия в Негропонте. В этом описании Умберт на пути из Венеции расположился лагерем на Лесбосе, где провёл пятнадцать дней, а затем столкнулся с силами турок в количестве 1500 человек и 26 судов. По словам летописца, Умберт с армией в 2300 пехотинцев и 70 кавалеристов победил турок и сжёг их корабли. В рассказе дофин позже казнил 150 турецких заключённых, включая «барона» по имени Мухаммад, после того как они отказались отречься от своей веры. Однако эта битва вряд ли состоялась, поскольку не упоминается в переписке между Умбертом и папой. Согласно переписке первой половины 1346 года, Умберт не предпринимал активных действий во время своего пребывания на Негропонте[34].

Крестоносцы в Смирне

В целом поход достиг своих целей. В начале февраля 1346 года Умберт одержал победу над флотом Умура в Митилене (Лесбос)[20]. В июне 1346 года крестоносцы прибыли в Смирну. Источники о действиях Умберта в Смирне скудны, и только римский летописец дал некоторые детали. По его словам, Умберт прибыл не более чем с 30 рыцарями: он восстановил укрепления в портовой зоне и начал вылазки против турок, взяв много пленных. Согласно «Дустурнаме» и анонимной римской хронике, примерно через месяц после прибытия Умберта в Смирну произошла битва между войсками дофина и войсками Умура и Хызыра. В этой битве погибли некоторые франкские рыцари, возможно, бывшие родственниками Умберта, и после этой неудачи Умберт не покидал гавань, пока не отплыл из Смирны. Информация из других источников отчасти подтверджает отчёты римского летописца и Энвери. Есть упоминания об одной стычке, в которой Умберт победил турок, но потерял пять рыцарей. Кроме того, известно, что Умберт в последние месяцы лета страдал от болезни. После первоначальных успехов наступила жара, крестоносцы стали страдать от болезней и голода, многие погибли[35].

Переговоры

Умберт вновь укреплял гавань с высокими стенами, башнями, воротами и канавами, и, видя, что больше ничего нельзя сделать, отошёл от Смирны к «своей стране». Покинул Смирну он примерно в сентябре 1346 года, но отплыл не в свою страну, как утверждал римский летописец, а на Родос, где провёл зиму 1346/47 годов. Оттуда он вёл с папой переписку о возможности заключения перемирия с Айдынидами. Письма достигли Авиньона в октябре или начале ноября, Климент ответил двумя письмами, датированными 28 ноября. В первом обсуждались вопросы финансов: Климент предупредил Умберта, что завербовать новых крестоносцев не удастся из-за идущих в Европе войн[36]. Во втором письме Климент согласился с Умбертом, что «не только целесообразно, но и совершенно необходимо приступить к совершению и вступлению в перемирии […] лучшим, самым почётным и безопасным способом, насколько возможно», с турками Айдына. Умберт должен был обсудить этот вопрос с представителями венецианцев, киприотов и госпитальеров и действовать, как сочтёт нужным. Одним из условий, выдвинутых Климентом, было ограничение перемирия сроком в 10 лет. Папа мечтал, что за этот срок войны в Европе прекратятся и можно будет планировать новый крестовый поход. Климент также предупредил Умберта, что все переговоры должны вестись в тайне, «потому что мы не хотели раскрывать их многим или даже любому из посланников». В последующей переписке согласовывались детали желательных для христиан условий перемирия[37]. И Умберт, и госпитальеры были готовы договориться с Умуром о мире при условии, что порт Смирны будет уничтожен, а крепость — разрушена. Они отослали Клименту VI проект перемирия с Умуром, однако это соглашение так и не было подтверждено папой[38][3].

Последние операции Умура

Умур снова начал совершать пиратские рейды в Эгейском море[38][3], но в конце апреля или начале мая 1347 года у Имброса его флот опять был разбит крестоносцами[39]. Это событие описано в папском письме от 24 июня и в записях критского правительства 21 июня. Христианская флотилия неожиданно появилась у Имброса перед флотом Умура из 118 судов, крестоносцы захватили турецкие корабли и преследовали турок, которые укрылись на острове. Латиняне окружили противников и, получив подкрепление «лошадей, оружия, пехотинцев, мужчин и другую соответствующую помощь» с Родоса, захватили оставшихся турок на острове. Несмотря на эту победу, поддержка крестоносцев и в Эгейском море, и в Смирне в течение следующих нескольких лет прекратилась. Одним из факторов, способствовавших этому, была вспышка «Чёрной смерти», одной из самых опасных и разрушительных пандемий в истории. В частности, сильно пострадал от Чёрной смерти Авиньон, где, по оценкам, до половины населения погибло за семимесячный период в 1348 году[40].

По-видимому, после 1347 года Умур больше не выходил в море. В начале 1348 года Иоанн Кантакузин готовил экспедицию против сербского короля Стефана Душана. По словам Григоры, Кантакузин «вызвал своего друга Умура из Азии [Малой] с турецкими войсками». Умур собрал большую конную и пешую армии для помощи Кантакузину, но перед отправлением на Балканы он хотел уничтожить прибрежную крепость Смирны, чтобы находившиеся в ней латиняне не разоряли его земли в его отсутствие. Преследуя рыцарей, бегущих в замок после вылазки, Умур слишком близко приблизился к укреплениям (или же поднялся на них), «поднял шлем и открыл лицо», чтобы оглядеться, и стрела попала ему в лоб. Кантакузин, как писал Григора, был расстроен как смертью друга, так и тем, что помощь не придёт. В итоге он был вынужден отменить запланированный поход в Сербию[41][42][3].

Договор с Хызыром

17 августа папа Климент написал архиепископу Смирны и капитану города, чтобы подтвердить получение их письма, в которых они сообщали о смерти Умура. Папа был непреклонен в том, что любое предстоящее перемирие с Айдыном, теперь управляемом Хызыром из Эфеса, не должно включать сноса крепости. К счастью для крестоносцев, Хызыр был более склонен к компромиссам, чем Умур, и 18 августа 1348 года был заключён проект перемирия между эмирами и латинянами лиги. Хызыр подтвердил, что он отправит своих послов к папе для завершения договора и признаёт право папы [42] вносить в договор поправки, которые сочтёт нужным. Новый правитель Айдына поклялся принять любые изменения.

В итоге Хызыр согласился:

|

Эти уступки свидетельствуют, что Хызыр оказался в тяжёлом положении после смерти брата[43].

Посольство Хызыра в сопровождении Бартоломео из Томари и Оттавиано Дзаккарии достигло Авиньона в марте 1349 года, а обсуждение договора продолжалось до начала июля. Когда послы отправлялось обратно в Айдын, Климент дал им письмо для Хызыра, датированное 1 июля 1349 года, в котором сообщил эмиру, что до официального принятия перемирия папе необходимо будет проконсультироваться с венецианцами и киприотами, которые не были участниками переговоров, но бей должен был соблюдать проект договора до Рождества. Однако Айдыниды, заключив союз с Ментеше, не стали ждать, нарушили перемирие, и угроза латинянам в Смирне возникла снова. В августе 1350 года военно-морская лига была официально восстановлена, но вскоре началась война между Венецией и Генуей, что в совокупностью с Чёрной смертью привело к окончательному распаду антитурецкого союза. Папа Климент, главный организатор защиты Смирны, официально распустил лигу летом 1351 года и умер 6 декабря 1352 года[44].

Итоги

Главным итогом крестовых походов на Смирну стал захват в первом походе нижнего (портового) замка города. Этим была достигнута основная цель походов — лишить Айдынидов морского порта. Уничтожение флота Умура и в дальнейшем его смерть хотя и не прекратили окончательно пиратские операции турок, но существенно снизили их опасность. Однако полностью угроза христианскому судоходству так и не была ликвидирована[20][36].

Примечания

- Lemerle, 1957, p. 202.

- Carr, 2011, p. 187—188.

- Merçil, 1991.

- Setton, 1976, p. 183.

- Setton, 1976, p. 184.

- Carr, 2011, p. 222.

- Carr, 2011, p. 188.

- Carr, 2011, p. 189.

- Carr, 2011, p. 190.

- Lemerle, 1957, p. 180.

- Carr, 2011, p. 192.

- Setton, 1976, p. 190.

- Carr, 2011, p. 193.

- Carr, 2011, p. 193—194.

- Setton, 1976, p. 192.

- Carr, 2011, p. 194.

- Carr, 2011, p. 196.

- Carr, 2011, p. 196—197.

- Carr, 2011, p. 197.

- Lemerle, 1957, p. 180,202.

- Carr, 2011, p. 197—198.

- Carr, 2011, p. 198.

- Miller, 1921, p. 51.

- Setton, 1976, p. 193.

- Setton, 1976, p. 195.

- Carr, 2011, p. 201.

- Setton, 1976, p. 196.

- Setton, 1976, p. 197.

- Carr, 2011, p. 202.

- Anonimo romano; Carr, 2011, p. 223.

- Carr, 2011, p. 223.

- Lemerle, 1957, p. 180,202; Carr, 2016, p. 237.

- Carr, 2016, p. 237.

- Carr, 2011, p. 203.

- Carr, 2011, p. 203—204.

- Carr, 2011, p. 204.

- Carr, 2011, p. 205.

- Merçil, 1991; Lemerle, 1957, p. 203.

- Lemerle, 1957, p. 203.

- Carr, 2011, p. 206.

- Setton, 1976, p. 215; Lemerle, 1957, p. 227—229; Григора, 1860, с. 223.

- Carr, 2011, p. 207.

- Carr, 2011, p. 208.

- Carr, 2011, pp. 208—209.

Литература

- Римская история Никифора Григоры, начинающаяся со взятия Константинополя латинянами / пер. под ред. П. Шалфеева. — СПб., 1860. — С. 151-273.

- Anonimo romano. Capitolo XIII. Della crociata la quale fu fatta in Turchia alle Esmirre. // Cronica [Vita di Cola di Rienzo]. (итал.)

- Le destan d'Umur pacha / Melikoff-Sayar I. (ed.). — Paris:: Presses Universitaires de France, 1954. — 155+ 2 pl. с. — (Bibliotheque Byzantine, Documents, 2). (фр.)

- Carr M. Motivations and Response to Crusades in the Aegean: c.1300-1350 / Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy Supervised by: Dr Jonathan Harris. — Royal Holloway, University of London, 2011. (англ.)

- Carr, Michael. Humbert of Viennois and the Crusade of Smyrna: A Reconsideration // Crusades / Benjamin Z. Kedar, Jonathan Phillips, Jonathan Riley-Smith. — Routledge, 2016. — Vol. 13. — P. 237—251. — ISSN 1351985272.

- Chevalier, Ulysse. Le dauphin Humbert II et la ville de Romans. — impr. de J. Céas et fils (Valence), 1883.

- Fournier Paul. Le dauphin Humbert II // Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres. — 1912. — Т. 56, вып. 8. — С. 581–599. — ISSN 0065-0536. — doi:10.3406/crai.1912.73111.

- Lemerle Paul. L'émirat d'Aydin, Byzance et l'Occident: recherches sur La geste d'Umur pacha. — Presses universitaires de France, 1957. — 304 p. (фр.)

- Merçil E. Aydınoğulları (тур.) // Islam Ansiklopedisi. — 1991. — Vol. 4. — P. 239—241. (тур.)

- Miller W. The Zaccaria of Phocaea and Chios (1275-1329) // Essays on the Latin Orient. — Cambridge: Cambridge University Press, 1921. — P. 283–298. (англ.)

- Setton K. M. The Papacy and the Levant, 1204-1571. — American Philosophical Society, 1976. — Vol. I, The Thirteenth and Fourteenth Centuries. — P. 530. (англ.)